|

(三)第一声呼喊

1991年大年初二,遗孀尤维洁由一位熟人陪同一起来到人民大学家属宿舍看望丁蒋。这位熟人就是丁在“文革”前的学生、原中国新闻社记者高瑜。她因卷入89天安门运动被秘密羁押15个月,刚于不久前获释。高原先认识尤维洁的的丈夫杨明湖,杨曾是高瑜弟弟的同学。这一天下午,丁蒋与尤、高四人又一起去紫竹园航天部宿舍看望了张先玲夫妇。这是三家“六四”难属第一次在一起过春节。

同年清明节前夕,高向我们介绍了香港《新报》记者张结凤女士。张女士希望丁能接受她的采访,丁同意了张的要求。这次,同时接受采访的还有张先玲女士。这是丁、张以死难者母亲的身份第一次接触境外媒体,向外界披露“六四”大屠杀的真相和她们儿子遇难的情况。

清明节那一天,香港《新报》以大半版篇幅报道了该报记者张结凤女士对丁、张的采访,并配发了死难者蒋捷连于1989年5月17日参加游行的照片及其父母为儿子举行百日祭时所设灵堂的照片,该报同时刊出了遇难者王楠生前的照片和张先玲女士的一首悼诗。

|

|

同年5月初,丁蒋在自己家里接待了来访的美国广播公司(ABC)电视记者赵爱素(中文名字)女士。赵表示希望丁能接受她的电视录像采访。她说她曾接触过几位“六四”死难者的亲属,但他(她)们出于恐惧都拒绝接受她的采访。她同时声明,接受此类采访双方都会冒很大风险:她作为外国记者有可能被驱逐出境,而受访者则有可能被关进监狱。她要丁自己来作出决定,并给予半个月考虑的时间。 |

经慎重考虑,丁决定以死难者母亲的身份接受拟议中的采访。

5月15日,丁在自己家里接受了ABC记者赵爱素一个小时的电视录像采访。

在这次采访中,丁披露了儿子蒋捷连遇难的经过。她说:我的儿子还只是一个未成年的孩子,可是在6月3日夜晚离家不到一个小时就结束了他年轻的生命,竟没有来得及给父母留下一句遗言,只留下了一件浸满鲜血的T恤衫。

她说,两年来我在生与死之间几度徘徊,有时真想一死了之,但最终还是选择了生。她说她既不需要怜悯,也不需要安抚,但要等待历史作出公正的结论。

丁还在此次采访中谴责了两年前政府当局发动的那场大屠杀,驳斥了当时任总理的李鹏在两代会期间面对海外媒体散布的有关“六四”事件的谎言(他声称政府不公布“六四”事件死难者的名单是为了尊重死者亲属的意愿,因为这是一场“暴乱”)。丁要求政府公布“六四”事件的真相,要求国家主席江泽民兑现诺言,公布“六四”事件中的死者名单和死亡人数。

最后,丁呼吁一切有良知的中国人和外国人,不要忘记中国1989年6月4日发生在北京的那场悲剧,不要忘记那些永远被剥夺了生存权利而再也不能为自己申辩的亡灵。

丁的这次访谈后来整理成一篇短文《我的话》(参见《丁子霖——六四受难者名册》一书,香港《九十年代》杂志社94年出版)。

6月3日,丁又一次在自己家里接受了英国《独立报》记者贺安雷的采访,并向贺提供了蒋捷连生前与父母的合影和1989年5月17日蒋捷连参加游行声援绝食大学生的照片。6月4日《独立报》以“迫使父母去寻求真相——一位两年前遇难青年的家属与贺安雷·西金斯的谈话”为题,详细地报道了这次采访。这是丁第一次向英国媒体直接披露“六四”大屠杀的真相和儿子遇难的情况。《独立报》同时刊登了《我的话》一文的英文译稿,记者所加标题为:“不要忘却那些再也无法为自己申辩的死者——1989年6月3日夜晚被人民解放军射杀的17岁高中生蒋捷连的母亲丁子霖致函《独立报》发出呼吁”。

这一年的6月4日,香港《新报》撰文介绍“六四”事件的遇难者、中学生蒋捷连。同时刊登了丁的《向一切有良知的人呼吁》(即《我的话》)、《家属辞灵哭别祭文》(即丁在儿子火化时给儿子的送别信),还配发了蒋捷连与父母的最后合影及灵堂照片。

6月15日,在香港出版的《当代》月刊6月号“六四”专题刊出了丁蒋提供的三篇文章,其中《我们的儿子蒋捷连》(署名方林)为第一次发表。同时,该刊还配发了一组照片:其中蒋捷连于5月17日参加游行声援绝食大学生及其遗体照片系第一次发表。

《新报》和《当代》所刊出的这些文章、照片,后来成了当局用来惩处丁的所谓“罪证”。

这年7月的一天傍晚,刚从秦城监狱获释的广场绝食者刘晓波来人大宿舍看望丁蒋,并在蒋捷连的灵前致哀、献花。第二天,他又送来了当夜写成的一首悼诗《给十七岁》。刘为这首诗写了一个题记:“你擎着旗帜倒下时;我却活下来,已经三十六岁。活下来就是犯罪,给你写诗更是一种耻辱,耻辱应该让语言沉默。我甚至于没有资格给你写诗,我不配。因为你的十七岁已经超越了语言,超越了所有人为的造物。”

这一年的秋天,原中国人民大学经济系学生、“六四”伤残者张亚来来人大宿舍看望丁蒋。张谈到了他受伤的经过和受伤后的情况,同时提供了一位死难者和两位伤残者的名单。随后,丁蒋与那位死难者的妻子取得了联系,同时也与两位伤残者作了初步接触。

第二年年初,丁蒋又认识了本校、本系的博士生江棋生。江在89学运中为高校对话团成员,在“六四”后的“清查”运动中,他因拒绝“说清楚”自己在学潮中的所谓“问题”,校方以态度顽固移送北京市公安局秦城监狱关押,17个月后因难以罗织罪名以“不予起诉”释放。出狱后,江一直关注着丁蒋所从事的“六四”受难者寻访、救助活动,并开始协助丁蒋做一些事情。

(四)惩罚的开始

从1991年起丁在境外媒体的多次“曝光”,极大地激怒了中共执政当局。1992年1月20日,中国人民大学学位评定委员会在没有说明任何理由的情况下作出决定:“暂停”(实际上等于取消)丁子霖的硕士生指导教师资格。1月30日,校学位评定委员会办公室就这一决定向哲学系签发了通知。4月20日,哲学系向丁通报了这个决定。

丁认为中国人民大学学位评定委员会作出此项决定侵犯了一个教师的合法权益。4月25日,丁发出了“致中国人民大学学位评定委员会的公开信”,就学位评定委员会1月20日的决定提出了严正抗议,指出这项决定是对公民权利的侵犯,是对宪法的公然违背和践踏。但学位评定委员会对丁的此项抗议置之不理。

2月,有香港友人托人转给丁一笔人道救助捐款,丁随即把这笔捐款转给了“六四”遗孀尤维洁。尤的丈夫遇难后家庭收入遽降,却有一个才5岁的儿子需要她抚养。这是丁第一次帮助境外人士向“六四”难属转达人道救助捐款。

这年的春节期间,张亚来、尤维洁与张先玲夫妇来人大看望丁蒋,这是“六四”难属和伤残者第二次春节聚会。春节后不久,张亚来去了美国。

3月,丁又收到香港方面托人转来的一笔人道捐款,她把这笔捐款平分给了两位难属遗孀。

这年的春夏之间,丁蒋在中国科学院出版的《未来与发展》杂志上读到许良英先生的一篇文章《没有政治民主,改革不可能成功》。该文谴责了“六四”大屠杀,列举了希特勒片面追求发展经济而政治反动所导致的恶果,以此说明只搞经济改革不搞政治改革中国就不可能实现现代化。几天后,丁蒋去中关村科学院宿舍拜访了许良英先生。他们向许先生介绍了当时正从事的寻找“六四”死难者亲属的情况。许先生告诉丁,他曾与死难者萧波(北大化学系青年教师)的妻子有过接触。

5月13日,中国人民大学学位评定委员会办公室针对丁的抗议,对该委员会1月20日所作出的“决定”作出书面“说明”。该“说明”称:“暂停丁子霖硕士生指导教师资格,是基于下述考虑:丁子霖在1991年通过境外新闻媒体,对我国政府平息1989年6月4日北京发生的反革命暴乱一事,发表了严重背离中央精神的言论。根据国家教委教研[1991]2号文件《关于哲学社会科学部分学科研究生教育改革的若干意见》的规定:‘对于不能旗帜鲜明地坚持四项基本原则、反对资产阶级自由化、不能教书育人、为人师表的指导教师,应给予批评教育,切实帮助改正。不称职者应暂停招生或取消导师资格。’根据国务院学位评定委员会有关规定,中国人民大学学位评定委员会有权自行审批硕士生导师。我校学位评定委员会常委会的决定是符合实际情况和有关文件精神的。”

5月21日,丁向当时的国家教委学位委员会递交了要求撤消人大学位办1月20日“决定”的行政复议申请书。7月29日,国家教委学位办拒绝了丁的复议申请。

“六四”三周年前夕,即5月26日,丁所在单位的党组织召开支部大会,给予丁“党内除名”的处分。理由是丁通过在境外发表文章、接受境外电台采访,发表了严重背离“中央精神”的言论。在大会所作的处分决定中,大量摘录了1991年丁发表在《新报》、《当代》等香港刊物上的一些言论,尤其是同一年丁在美国广播公司(ABC)电视节目中所说的话。至此,拖延了将近两年时间的丁的党籍的去留问题有了最后结果:丁被正式开除出共产党。丁在此次支部大会及随后的总支委员会上分别作了数小时的陈述性发言,驳斥了上述种种指控,并再次表明了她对“六四”大屠杀所持的观点和立场。

从此,丁与曾为之服务了30多年的中国人民大学除了名义上还保留一份公职以外不再有任何关系。也正是从这个时候起,丁把寻访和救助其他死难者亲属的活动当做了自己的一项主要社会活动。

7月8日,丁终因心力交瘁首次引发心绞痛,不得不住院治疗。

这一年秋,伤残者张亚来赴美并加入全美学自联。之后不久,他受全美学自联委托,负责所属IIFC(爱抚思)人道救助基金会的工作,并与丁建立了联系。

年底,张亚来托一位留学生带给丁一封信,信中附有一份以IIFC(人道救助基金会)名义给国家主席江泽民的信件复印件。在给江的这封信中,说明了IIFC救助基金的非政治人道性质,希望政府有关部门不要扣留或没收IIFC给予“六四”难属的救助捐款。张在给丁的信中,告知IIFC的救助计划正在逐步走上正规,一些筹备工作也已经有了头绪,要丁提出意见。

这一年的年底,丁蒋从北京大学一位朋友那里获知该校化学系青年教师、遇难者萧波的情况,又转辗了解到萧的妻子的下落。在第二年的春节期间,丁终于与萧的遗孀及其父母取得了联系。萧遇难时留下了一对仅出生70天的孪生子遗孤,萧的妻子为了谋生无力抚养这对遗孤,托给了远在湖南西部的父母抚养。

这是丁找到的第四位“六四”难属。

1993年春节期间,回国探亲的两位留美学生来人大看望丁蒋,并带来了由全美学自联IIFC(爱抚思)捐助的3500元人民币人道捐款。这次见面,来人还向丁提供了郝致京、段昌隆、袁力等三位死难者的情况。丁随即与这几家死难者亲属取得了联系,给这几家送去了人道救助款。

在以后的日子里,由于寻访的线索不断增加,张先玲女士接受丁的邀请一起投入了“六四”死难亲属的寻访活动。至6月份,寻访到并建立起联系的死难者亲属已扩充到了10多家,其中包括死难者王超、王一飞、叶伟航、张瑾、安基等人的亲属。

2月,有计划的人道救助活动在全美学自联IIFC的帮助、支持下正式启动,最早一批寻找到的死难者亲属得到了数额不等的人道帮助。

这年年初,丁从一些“六四”羁押犯亲属那里获悉,北京市第二监狱关押有二百多名“六四”后当作“暴徒”被判重刑的学生和市民,其中大部分为年轻人;又听说每月有一个固定的日子让这些羁押犯的亲属去探监。丁当时想,这些人的所谓“罪名”绝大部分是强加的,他们同样是那场劫难的无辜受害者,于是产生了要去寻访他们亲属的念头。为此,丁会同“六四”政治犯陈子明的妻子王之虹女士于3月1日那一天一起乘车去了第二监狱,目的是探路,为下一个规定日亲自访问羁押犯亲属作准备。但以后的一段时间里,丁把自己的精力全部投入了寻访“六四”死难者亲属和伤残的活动,也就把寻访羁押犯家属的事情放下了。在以后的年月里,丁曾通过大赦国际为这类羁押犯向国际社会进行过呼吁,并与其中一些刑满释放着有过联系,也曾给予其中个别人人道帮助。

这一年的春天,丁在从事寻访和救助活动的同时,还就中国人民大学“暂停”她的导师资格一事向北京市中级法院提起了行政诉讼,但是,北京市中级法院却对此项诉讼作出了“不予受理”的裁定,理由是所控告的对象——人大学位办和国家教委学位办“不具备行政诉讼被告主体资格”。自1992年1月开始的这场关于取消丁的导师资格的“官司”至此以毫无结果告终。

(五)第一份“六四”死难者名单

|

|

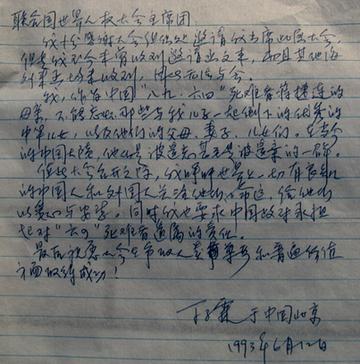

这年6月上旬,联合国世界人权大会在维也纳召开,丁被邀请参加大会的非政府组织论坛。但是,终因大会发给丁的邀请信及机票被中国政府当局扣没而未能赴会。

为此,丁于6月17日向大会提供了一份书面发言。这个发言以大量事实驳斥了中国政府所宣称的“人权就是生存权”的虚伪谎言。丁指出:“政府口口声声尊重公民的生存权,然而在四年前,无数优秀中华儿女的生存权竟在一夜之间被机枪、坦克所剥夺,难道这不是一种虚伪吗?”

|

在这个发言中,丁首次披露了当时已经寻找到的16位“六四”死难者的名单。这个名单中的男女青年都是倒在由天安门广场向左右延伸、素有“神州第一街”之称的东、西长安街上的。丁提供了这些死难青年的姓名、年龄、职业、遇难情况及经过,披露了这些遇难者的亲属在大屠杀后所经历的痛苦、绝望以及在恐惧中挣扎的艰难境遇。

这次丁所提供的死难者名单,是“六四”大屠杀后由死难者亲属自己收集、整理并向世界公布的第一份名单。

丁的上述书面发言公布以后,引起了际社会的广泛关注。6月中旬,法国国际广播电台和“美国之音”等海外媒体就“六四”大屠杀和丁的儿子的遇难,以及当时已经找到的其他死难者亲属的景况等,对丁进行了电话采访。

丁在接受美国之音记者孙承的采访中,详细地谈到了儿子遇难四年来的心路历程。她说:“在我儿子刚走的最初两年,我在生与死之间几度徘徊……对我来说,确实活下去要比死困难得多。但是,我的儿子是无怨无悔地走上街头与那些追求民主理念的大哥哥大姐姐们一起倒下的,为了儿子的遗愿,为了与他一起倒下的人们,我必须学会坚强,必须强迫自己接受这份磨难,不仅要选择生,活下来,而且还要做一些符合我儿子遗愿的事情,这样我才无愧于做蒋捷连的母亲。”

在这次采访中,记者提出希望能采访其他死难亲属。丁答应帮他征求其他难友的意见。但由于当时整个社会仍处于人人自危的高压恐怖之下,死难亲属中绝大多数尚不敢以公开身份接受海外媒体的采访,惟有死难者段昌隆的母亲——周淑庄女士答应了这个要求。她不顾个人及家庭的安危,毅然接受了《美国之音》记者孙承的采访。在这次采访中,周女士为自己死去的儿子作了名誉辩护,公开谴责了四年前政府发动的“六四”大屠杀。从此,丁所进行的为“六四”死难者寻求正义的抗争又有了另一位勇敢母亲的声援和支持。在以后的岁月里,周同丁一起,义无返顾地承担起了为受难群体代言的责任,直至99年周因突患脑栓塞失去语言表达能力为止。

6月20日,《美国之音》记者孙承就中国的人权状况第二次采访丁子霖。在对丁的采访结束时,记者又以中国传统文化与中国政府所持人权观念为题与蒋作了长时间的讨论。蒋指出:中国政府现在提出的所谓人权标准,即把人权定义为“生存权”,这不过是为自己侵犯人权的记录做辩护。蒋说,人权这个概念本身就是一个普遍性概念,凡是人,都应享有做人的权利。蒋指出,中国共产党长期以来只讲阶级斗争,不准提人性,不准提人道主义,不准提人权,这在理论上是一脉相承的。近年来可以谈人权了,但中国政府对人权作出了自己的解释,这种解释的核心就是取消人权的普遍性。

记者希望在报道时引述蒋的一些原话。蒋表示同意。第二天,《美国之音》播出了蒋驳斥中国政府否认人权普遍性的有关谈话。

(六)终为中共政权所不容

蒋的这次谈话引起了执政当局的注意。7月15日,蒋所在中国人民大学哲学系领导受上级指派找蒋谈话:指控蒋不经有关部门批准擅自接受境外媒体采访,并声称蒋有关人权问题的谈话严重背离了“中央精神”,要求蒋作出检讨,并保证今后不再接受境外媒体采访。

蒋表示不能接受上述指控,并拒绝作出检讨。他声明,就人权理论发表个人见解属言论自由的范围,这是宪法赋予公民的权利,政府有关部门不应限制公民行使这份权利。

紧接着,于10月26日,哲学系领导奉上级指示以口头方式向蒋宣读了学校对蒋的处分“决定”。“决定”列出两条所谓错误:一,擅自接受“美国之音”采访,违反了国务院规定的外事纪律;二,在人权问题上,发表了与政府不同的看法。“决定”对蒋的处分也是两条:一,免去中国人民大学美学研究所所长职务;二,暂停招收研究生、进修生、访问学者。与此同时,学校取消了蒋的国务院专家津贴。

蒋当即提出两点要求:一,给本人一份书面的处分决定,以文字为证;二,对他的处分决定,按学校常规公诸全校师生。但对方的答复是:校方的这个决定只做口头传达,也不向全校公布,并声明这是上面的指示,系一级领导只是执行上级的指示。

之后,哲学系又奉校方指令于11月4日召集了美学研究所除丁、蒋之外的全体人员,通报对蒋的处分决定(内容如上)。同时还传达了上级的有关讲话:蒋接受外电采访,反对政府的人权观点,反对我国的人权状况(原话如此),属重大政治问题。这件事不是偶然的,是有背景的。早在1990年(可能有误),美国一个政府代表团访华时,就曾提出过蒋、丁一家的问题,以后即发生了一连串的事件。现在,国家安全部、北京市安全局、公安局、北京市委、国家教委都十分重视他们的问题。你们不要去他们家,保持同他们的距离,不要给他们火上加油,这样对你们也没有好处。

再接着,共产党的中央宣传部发出内部通知,禁止丁、蒋在国内报刊上发表文章,在国内出版社出版学术著作;凡出版物均不准出现丁、蒋的名字。

至此,丁蒋终于为中共政权所不容,但他们也因此获得了一种精神上的解脱。

这一年的夏天,旅居加拿大的中国流亡人士盛雪女士委托其丈夫趁回国探亲之便看望丁蒋。在此后的数年中,盛多次给“六四”难属转来美加地区的人到捐款。

9月,西单民主墙时期的著名民运人士徐文立来人大宿舍看望丁、蒋。徐不久前获释,去外地作了一次考察刚回北京。这次见面由其夫人贺信彤(康彤)陪同。丁与贺曾因受邀参加世界人权大会之事有过接触,她也是那次大会的被邀请者。这次会见,徐谈了他在狱中的情况,丁向徐介绍了当时正进行的有关“六四”受难者的寻访及救助活动。

这一年的夏天,经许良英先生介绍,我们认识了当时刚从海南回京不久的吴蓓女士。许先生对丁说:你身体不好,吴蓓可以帮你做些事。以后,吴陆续向丁提供了一些伤残者和死难者的线索,并帮助丁与其中一些受难亲属建立了联系。丁也曾委托她给一些受难家庭转送过人到捐款。在以后的年月里,吴蓓女士还向难属群体提供过不少帮助。

这段时间,丁与张的寻访活动全面展开,不少难友主动加入了此项活动。她们不分寒暑,奔波、穿行于北京的大街小巷,向外地发出一封封信件,根据来自各方面的信息和线索,取得与死难亲属的联系,所记录下的死难者名单迅速增加。

在寻访过程中,丁记录下了一桩桩、一件件血和泪的事实,并据此着手撰写《“六四”受难者寻访实录》。

11月18日,丁收到全美学自联第一笔大数额捐款3000美圆。此笔捐款由刘晓竹(刘当时任全美学自联秘书长)经手汇寄。刘随支票还附上了一份“敬启邮检者”:“此信所寄款项为救援“六四”无辜受害人,仅从人道主义角度帮助他们目前所面临的困难,更无它意,请勿扣押或滞留。硬性扣留,只会进一步损害中国政府的国际形象,且无大用,因为我们还会通过其他方式将此款送达这些人手中。”

此信最后说:“救人一命,福及子孙,助人一难,尽结善缘,望检信诸君三思而后行。”署名为“爱抚思人道基金”。

同月28日,丁接到茉莉女士从瑞典寄来的圣诞卡。她在信中作了自我介绍:她于“六四”后因在反对政府镇压学生的追悼会上演讲,被定为“反革命宣传煽动罪”判刑三年。出狱后流亡海外,最近定居瑞典。她说,她也一直在呼吁全世界人民勿忘“六四”,因此不能回国。

同月,丁蒋在许良英先生家里与西单民主墙时期另一著名民运人士魏京生见面。在这次见面中,魏提到,他出狱后不久就听到有人谈起有一个叫“丁子霖”的人大老师,儿子在“六四”时被打死了,她神经有点失常,疯疯癫癫到处寻找“六四”死难亲属……。魏说他不相信这样的传说,倒是想尽快地见到这位“丁老师”。

在这次会见中,丁蒋向魏介绍了几年来寻访和救助死难者的情况,还介绍了一些具有代表性的个案。

在以后的日子里,丁蒋与魏有较频繁的接触。魏曾在提供“六四”死难者线索、与境外媒体取得联系以及向海外募集捐款等方面给“六四”受难者提供了帮助。

这一年的年底,法国汉学家玛丽·侯芷明女士经魏京生介绍来人大宿舍看望丁蒋。在这次与丁蒋的见面中,侯芷明女士对“六四”受难群体深表同情。她向丁蒋详细询问了有关死难者亲属和伤残者的景况。几天后,由丁蒋安排,侯芷明女士又在丁蒋家里与6、7位“六四”伤残者见了面,向他们了解了各自的情况,最后同他们合影留念。

在侯芷明女士回国之前,她与丁蒋又有过多次见面的机会,但自95年以后,她被中国当局拒绝入境。在以后的岁月里,她始终保持着与丁蒋的联系,也始终没有放弃过对“六四”受难群体的关注和帮助,除每年转来由她帮助募集的人道捐款外,还在向法国、欧洲乃至联合国人权委员会介绍“六四”受难群体方面,做了很多事情。

12月15日,在京的一些“六四”难属收到了一封署名为“一群中国公民”的春节慰问信。信中说:“我们是一群正直、善良、真诚的中国公民。我们难以忘怀四年前那些为国家和民族的未来献出了年轻生命和惨遭伤害的同胞。当年我们有着同他(她)们一样的信念,而且也是他们中的一员,今天我们仍然执着于这种信念。岁月的流逝是无情的,但历史是有情的。值此西历圣诞和我国春节即将来临之际,谨向你们“六四”受难者及家属致以节日的问候,并表示敬意。我们离你们很近,就生活在你们周围;也许我们并不认识,但并不陌生;我们心是连在一起的。 |