(前言:笔者无意对提出“平庸之恶”的汉娜.阿伦特(Hannah Arendt)本人作人格判断,更无能力对“平庸之恶”作哲学或宗教解读;本文仅仅试图对“平庸之恶”作为极权社会独有的群体状态作一番探究。)

平庸之恶(Evil of Banality),极权主义绑架之下的常人之恶

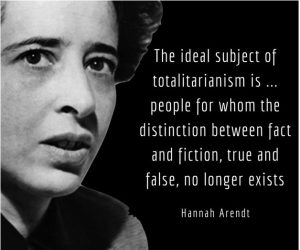

“平庸之恶”是以研究极权主义著称的政治思想家汉娜.阿仑特对纳粹党卫军少校艾希曼(Adolf Eichmann)的评价。不论这一评价在哲学领域或政治领域有多么不合适,但是这一定义为观察和评论极权主义治下的普通人普遍作恶的社会现象给出了一个天才的视角和经典论断。

极权主义制度下的恶有两种:极端之恶与平庸之恶。

极端之恶,即权力之恶,系指处在权力巅峰的极权主义统治者利用无边的权力所实施的极端恶行:残酷镇压政治异议者,任意杀戮普通市民,肆意掠夺私人财产,全面监控社会生活,强行灌输意识形态,深入实施恐怖统治,彻底背离人道,疯狂地反对人类的恶行。

平庸之恶,即常人之恶,系指常人、普通人、无权力者被极权主义绑架,自觉或不自觉地,参与有权者作恶的行列,对有权者实施的极端之恶熟视无睹,麻木不仁,视而不见,参与其中也不知羞耻,不知罪恶。由于洗脑的结果,人们丧失去了对恶行的判断力和思考力,丧失了辨别善恶的能力,甚至把罪恶之举冠以正义之名去执行。这就是平庸之恶。用中国人的话来描述,那就是助纣为虐的恶,帮凶之恶,丧失良知之恶。

极权主义的特点是:1.绝对的意识形态,2.极端的恐怖统治,3对社会生活的全面的深层控制。平庸之恶从何而来?正是从极权主义的上述特点而来。

绝对的意识形态造就平庸,因为意识形态控制了人的思想;一旦被剥夺了独立思想的权利,人便很快缺失对恶的判断能力和拒绝能力,从而进入盲目盲从的状态,而盲从往往是恶的开始。

极端的恐怖统治造就平庸,因为恐怖改变人的行为并遏阻人的行动;一旦失去反抗能力,人便变得温顺和乖张,为了生存而进入被裹胁、被胁从的角色,进入被动作恶的状态。

对社会生活的全面控制造就平庸,因为人们的生活完全被封闭,被主宰,被监视,人们生活在一个没有尊严的环境中。正是极权主义调动起人性恶的一面,为了拓展生存空间,人们不得不拿人格和尊严去交换,甚至拿他人的自由和尊严去交换。

平庸是恶的温床,一旦被平庸了,就不得不盲从,一旦盲从了,就不得不从众甚至从恶。这就是平庸之恶的发展轨迹。

“平庸之恶”的内涵,或者说中国特色,大致可概括为:1. 无权者的行为;2. 群体性与普遍性;3. 盲从于权力;4.从众和从恶;5.丧失认知能力;6.丧失良知和善恶判断能力;7.丧失人格,自甘犬儒和堕落;8.谄媚;9.告密;10.冷血。

平庸之恶区别于宗教的“人性之恶”和原罪之恶,也区别于哲学的恶存在于“这一个”,平庸之恶是极权政治诱发出来的恶,是极权制度压迫下产生的群体的恶。

平庸之恶新近的表演有着越闹越无耻的趋势:李云迪嫖娼,托朝阳大妈的福,不仅让全国人民的道德热情又燃烧了一下,还让道貌岸然的党媒音协都亢奋地进入高潮;欧金中被自杀,明明是披露村一级基层政权的黑社会化,却又一次唤醒国人的“正义感”;孟晚舟得以回归,令五毛们兴奋不已,他们显然不知孟晚舟对所有指控供认不讳,他们只在乎终于找到了一个反美英雄,可以借此掀起一波波爱国红浪;影视片“长津湖”出笼,把具有四十比一的伤亡之败局当成胜局,自欺欺人,不过是一帮戏子煽动下的战狼嚎叫,不过是陈凯歌向体制投降的投名状;日本风情街开业,小粉红便像打了鸡血一般,掀起抵制日货新高潮,完全忘却了中国风情街和中国城早已开遍世界各国;“共同富裕”老调重弹,开启对资本的新一轮敲诈,想福利想疯了的人跟着起哄,以为可以分一杯羹;傅政华王立军成为内讧牺牲品,墙倒众人推,在中国官场混,就是这个下场;世界网球女双冠军彭帅竟然嫖了正国级;……,当下的这一幕幕无不充斥着中国特色的平庸之恶。

平庸之恶几乎成了极权主义统治的下社会生活的常态:平庸、恶、以及二者的叠加平庸之恶。当极权主义越发成熟时,平庸之恶也就越发盛行。

阿伦特只看到了极权主义在纳粹德国和苏联的形态,那些都是不成熟的形态。她没有看到极权主义在中国的形态,一个高度发达和成熟的形态。因而她所提出的平庸之恶在中国也就有了新时代下的中国特色,平庸之恶有了新的深度和广度,让希特勒和斯大林无比逊色。

平庸之恶,政治的还是哲学的?

当阿伦特提出“平庸之恶”时,它是一种哲学描述,是针对党卫军少校艾希曼作为军人服从纳粹上级的命令而执行对犹太人的屠杀任务的行为所给出的定义,那是一种恶,但是平庸。

阿伦特将极端之恶与平庸之恶作了区分,极端之恶在于纳粹元首,平庸之恶在于下级军官。很明显,这一区分对于艾希曼而言,是为他减罪或脱罪。纵然,为一名纳粹分子脱罪使阿伦特遭到了整个犹太民族乃至欧美知识分子阵营的攻击;但是,阿伦特却为政治学研究极权主义制度之下的平庸之恶开辟了一个崭新的领地:极权主义的极端之恶之所以久盛不衰,乃是有普遍的平庸之恶的支撑之故。

平庸之恶的政治学意义是明显的,因为其指出了在人的政治属性中,善恶是会转换的。平庸之恶作为政治学现象,有利于今日的极权主义研究。极权主义造就了平庸之恶,并将其作为赖以生存的社会基础。平庸之恶反过来又支撑着极权主义,使极权主义获得平庸的民粹主义支持。极权主义需要的就是一批无自我权利意识因而便于对其进行思想控制的盲从群体来作为其权力合法性的基础。

由于平庸之恶在中国的普遍性远胜于其在苏联的普遍性,极端的权力之恶对中国社会的控制深度远胜于其对苏联社会的控制深度。当年苏联人的教育程度,道德涵养,宗教情怀都远高于今天的中国人。国人平庸,固然是民族性使然,但极权主义加在国人脖子上的意识形态、恐惧和深层社会控制的枷锁,令国人不得不平庸。而平庸为罪恶提供土壤和温床,却是极权主义制度使然。平庸之中泛着恶意,那是拜极权主义之恶所赐。极权主义在苏联轰然崩塌,但在中国却不会那么容易倒塌,一方面是由于信息时代加强了极权主义的控制手段,另一方面则是因为有平庸之恶为之垫底。

中国人的领袖崇拜,个人迷信,对意识形态的狂热和盲目追随,以致完全失去自我,到了无以复加的程度。这种平庸铺垫着整个极权主义社会的基础。那些敢于挑战极权主义的勇士们都被残酷地镇压下去了,中国大地高度弥漫着恐怖,笼罩着恐怖,人们唯一的生存之路就是平庸地活着,如要想活得好一点,那就得跟着权力一起作恶。有权者作大恶,极端之恶;无权者作小恶,平庸之恶。

阿伦特不仅遭到了政治围攻,还遭到了哲学的谴责。当她为艾希曼辩护时,她把他作为个体来辩护,她所辩护的是“这一个”;而描述个体行为是一个哲学范畴,这样的效果意与愿违地掩饰了纳粹群体的整体恶行。阿伦特的哲学立场击败了她的政治立场。而我们看重的恰恰是由此衍生出的政治立场:启发了极权主义研究的政治学视角。政治学的着重点不在艾希曼个人,而在艾希曼所在的那个群体,纳粹群体,是如何犯下反人类罪行的。

与其说阿伦特在为艾希曼辩护,不如说阿伦特在为海德格尔辩护。阿伦特为艾希曼辩护的行为难免让人们感到困惑并质疑她的企图,莫不是借此为她的导师也是情人的海德格尔洗白?因为这位哲人糊涂,有着加入纳粹的历史污点。不过,海德格尔未必领情,因为他的哲学光环并不会因为他的政治污点而失色,但阿伦特却不同,她为此失去了犹太民族的尊重。如果我们公允一点,应该认可她对政治学的贡献。因为对“平庸之恶”的概括有利于我们认识极权主义的本质和体系。

平庸之恶,是道德问题还是法律问题?

平庸之恶,关闭了内心的道德律令,放弃了人格,以服从权力唯马首是瞻,心甘情愿地使自己成为极权主义屠宰机器上的一颗没有思想能力的螺丝钉。

平庸之恶,在道德层面的特征是:无基本良知、无道德底线、无罪恶感、无思想,无个性,无人格;颠倒认知,颠倒黑白,颠倒是非,颠倒正义与谬误,颠倒善与恶。

平庸之恶,在法律层面的特征是:胁从性和弱罪性。无论是盲从于权力,还是从众从恶于某个群体,都表现为胁从性;由于是跟着干,非首恶,因而具有弱罪性。胁从的恶,弱罪的恶,构成平庸的恶。

平庸之恶,以民粹的方式进行包装,使其具有了“民意”抑或“民间”的伪装,这样的伪装可以使其既不受道德约束也不受法律制裁,从而把其罪恶的一面遮掩起来。

平庸之恶的载体囊括几乎所有的社会群体和阶层:基层官员,文人记者,学校教授,网络监管,五毛红粉,街道大妈,带袖章的城管,戴大盖帽的保安,持有警棍的维稳民警,等等,但凡是个中国人都有可能被挟持到平庸之恶的行列。他们是罪犯吗?似乎都不是,但是他们是善良的人们吗?很难说,因为在揣摩圣意,在执行上司指令的时候,其行为常常表现出不善和不择手段。他们的恶受到极权体制的掩护。

一群五毛,他们号称来自“民间”,其实是靠着在网上作恶领取薪金的编外网警。他们是一伙没有是非标准的平庸之辈,鸡鸣狗盗之徒。他们的工作就是指鹿为马,造谣惑众,扰乱舆论,按照极权主义的需要把白说成黑,把黑说成白。再不就是收集舆论动向,陷害忠良,换口嗟来之食而已。

一群小粉红,被党国收编为外围组织,新兴的使用网络暴力的恐怖主义群体。他们自命不凡的使命是占领道德制高点,以民粹的方式演绎一幕幕爱国主义活报剧,制造爱国主义恐怖,以爱国主义杀人。说他们平庸,是因为他们非常擅长背诵领袖语录和空洞的真理,并且从来就没搞清楚,他们爱的是什么国。其实,他们爱的是党国,充其量其不过是党国玩弄的棋子。

所谓“无良学者”,乃是一批靠着出卖灵魂行使平庸之恶的知识分子,是一批皇上要撒尿立马就端尿盆的现代太监。诸如不学无术的张维为,金灿荣、司马南、胡锡进之流。打着学术的旗子说瞎话。陈丹青说:无良学者到处都有,但数量如此之众,就是制度问题。米兰昆德拉说,知识分子谄媚乃国之不幸。是否拥有一批敢言的知识分子,是一个国家是否清明是否昌盛的标志。知识分子不说真话,缺乏人格,失却风骨,那么这个社会就难以充满正气,而不得不在平庸之恶中沉沦。

公务员是一个向着权力中心靠拢,一心想从权力的龙体上摘一片龙鳞以装饰自己炫耀自己的平庸之辈,其实他们不过是看上司脸色行事的“无脑”群体,是权力的腐烂外衣。“外饰忠鲠,内藏谄媚”,谄上骄下。对上级定是阿谀逢迎,承奉巴结;对百姓定是如虎如狼,出手狠毒,靠鱼肉百姓横行乡里中饱私囊。他们腐败、平庸、冷血,势利,却最擅于使恶。公务员原本是政府联系民众的纽带,但是他们却面向上层,背向民众,是只对上级负责的一群行尸走肉。

城管、保安、民警,公安,国安都被极权主义视为得力的帮凶,是国家机器镇压人民的警犬。哪里有风吹草动,哪里就有他们张牙舞爪凶神恶煞的身影。他们毫无判断是非谬误和罪恶的能力,唯命是从,为虎作伥,尽情展示其恶德和兽性,并从来不必承担任何责任。这种恶普遍存在,与艾希曼的平庸之恶有得一比。

易中天先生讲过一个腐败的故事:一位属老鼠的长官过生日,下属觉得送红包太难看,于是用纯金作了一个金鼠,长官接过金鼠后说:我太太属牛。这类常规性腐败,非典型腐败,充斥着整个社会,平庸且恶,构建着社会底层的基本细胞。

张文宏医生针对如何防疫提出要增强个人抵抗力,因此建议“孩子一定要吃高营养的,高蛋白的,……,早上不要喝粥,……,要吃鸡蛋牛奶。”被正义网的五毛们攻击为“崇洋媚外”。平庸之恶就是这样窒息科学的声音(其实不过是生活常识),令全社会噤声。这个连“吃鸡蛋喝牛奶”都被定罪为“崇洋媚外”的国度,还能让百姓看到什么希望吗?

恶是道德判断,罪是法律判断。平庸之恶,模糊了道德和法律的界限,或者说它仅处在道德和法律的边缘。这些恶,如果说是道德问题,则过轻,因而推给法律去制裁;如果说是犯罪,则过重,因而推给道德去批判。结果是此恶既不受道德约束,也不受法律制约。因之平庸而洗脱其恶;因其非罪而任其逍遥。这是假设道德和法律尚有正义的情况,现实的情况是,极权主义下的“道德”和“法律”给予了平庸之恶以最大的袒护。如此之多的众人作恶而非罪的现象,只能以“平庸之恶” 一言以蔽之。平庸之恶如此普遍,非罪性或弱罪性是原因之一吧。

平庸之恶,是群体行为还是个体行为?

李劼说:“作恶的根源不在于平庸,而在于单个的个人被组织,被群体,被复数化。”

通常,法律必须根据个体犯罪情节决定治罪与否,或轻罚,或重判。但是,平庸之恶,则是群体行为,是普遍存在的恶,法律无法对之量刑,道德裁判也无能为力谴责。因为道德是从大多数人的实践中归纳出来的为符合大多数人的利益而制定的约束。一旦当平庸之恶成为具有众多人参与的恶时,当它已成为众多人的生活方式时,道德谴责对于这样的群体就不起作用了。即便少数未参与作恶的睿智大脑发出批评的声音,那也是十分微弱,或被视为白痴,或被完全排斥。

极权主义将人分子化,它剥夺人作为法人的地位,进而剥夺人作为道德人的地位,再剥夺人作为经济人的地位,最后使得这些一无所有的人与人之间就像分子与分子之间完全相似,不存在任何区别。这样的人在群体里就不必负法律责任,不必负道德责任,不必负经济责任,作起恶来没有负担,不会失去任何东西,也没有东西可以失去。从而奠定了平庸之恶的心理条件。

有个著名的阿希从众实验:有一名真的被试者与7名假的被试者参与实验,在18轮实验中,假的被试者们不断给出同一个错误答案作为正确答案,而真的被试者虽然有自己的正确答案,但是由于自己的答案与大多数人不同而陷入困惑和挣扎,对自己的答案发生怀疑,大约有三分之二的判断附和了大多数人的答案。这个实验说明将个体放入群体之中后,当他的判断与群体内其他人的判断相冲突时,他会放弃自己的判断,而服从群体的判断。这就是著名的从众实验。

与阿希的从众实验不同,中国有个指鹿为马的故事。这个故事的主人赵高权倾朝野,所以当他指鹿为马时,百官便一一附和。由于有着权力的参与,百官的附和那是背离自己道德原则,屈服于权力淫威的结果,而非简单的从众。在此我们看到权力对人们行为的裹胁起着决定的作用。极权主义需要训练人们的屈从和盲从,需要人们狂热的支持,这是民粹主义为什么那么容易在中国被鼓动起来的原因。当极权主义绑架了大多数(群体)一起作恶时,这种恶的平庸性就变成了理所当然。于是冷漠、麻木、唯命是从,卑躬曲膝,唯唯诺诺,就成为必然的生存法则。

莫言说:“作人最痛苦的是,克制自己说真话的冲动,尽量融于浩大的沉默群体之中,然后强有力地束缚原本的自己。让真实的自己放弃思考,放弃观察,放弃逻辑思维,放弃求真,终于归于平庸,怯弱,鲁钝,麻木不仁,视而不见,听而不闻。”说的就是平庸之恶。

身处群体之中的安全度远比身处个体状体下的安全度要高得多,因此从众便是获得安全感的最佳出路。在安全感和个体价值之间,选择安全而放弃个体价值是无可指责的,因为安全是求生的第一考虑。这就是为什么极权主义总是在制造极端的恐怖,以便把人们驱赶到一个让他们感到安全的空间,以便权力更容易控制他们。

从众之后,便难免向着从恶堕落。从众之后,要想独善其身几乎不可能。1930年有一个著名的心理实验。心理学家把一只小猩猩与自己的儿子放在一起抚养,希望看到猩猩能学习人类的行为。三个月后,心理学家发现,不是猩猩的行为更像人类,而是儿子的行为越来越像猩猩。这说明向文明进步太难,而向野蛮退化却十分容易。同理,把一个良心未泯的人放在一群没有良心的恶劣人群里,他很快就会在获得归属感的过程中失去自我,失去理性,接着也失去了良心,并迅速被盲从、偏执和狂热所驱使,这在行为学上叫作从恶。

一旦进入了这样的群体,平庸是必然的,作恶也是必然的。在这样的群体里,个体价值被彻底否定,个性被群体淹没,人权被剥夺,从众成了生存的唯一选择,顺着大流,一起作恶。极权主义把人性打回到动物性:对苦难,没有同情,没有怜悯,没有恻隐之心;对罪行,对杀戮,对丑恶,没有知觉,无动于衷,麻木不仁,习以为常。剩下的就是跟着干。法不责众,跟着干,不受道德谴责,不受法律制裁,没有心理负担,不担当风险,没有罪恶感。“我只是洪水中一滴可怜的水珠,冲毁大坝与我何干?”

一旦进入了这样的群体,由于不需要独立思考,大脑被封闭,认知被封闭,智商会迅速退化,从而失去对善恶真伪的辨别力,作恶而不自知。群体之恶为个体之恶作了掩护,个体也更心安理得地跟从这个群体,听之任之。

一旦进入了这样的群体,很容易获得群体天然合理感;在平庸之恶中,稍有作为,便获得快感和成就感,从而沉浸在群体的偏执和非理性中不可自拔。

一旦进入了这样的群体,不论是从众还是从恶,都把个体降格到了奴役的地位。不论是向权力奉献颂词和鲜花,还是向反抗者投出石头和大棒,都会努力参与,并表现不凡;都会冲锋陷阵,不惜流血。

由于极端之恶普遍深入社会的机体,使得“平庸之恶”更加群体化,又由于恶的平庸性,平庸之恶变得更为普遍化。

权力撒谎,平庸之恶也跟着撒谎;权力泯灭人性,平庸之恶也跟着泯灭人性;权力煽动民族主义,平庸之恶跟着扮演战狼;权力需要告密者,平庸之恶便摇身变成举报人;权力强奸民意,平庸之恶跟着装傻;权力祸害百姓,平庸之恶跟着落井投石;权力放火,平庸之恶跟着浇油。。。

平庸之恶就是群体之恶,从众之恶。虽然,个体之恶应根据其在群体之恶中所扮演的角色,承担应有的法律责任;但是个体之恶总是被群体之恶所掩饰。

平庸之恶的群体性、普遍性、胁从性和弱罪性成为极权主义制度下独有的风景,也是其之所以肆虐的原因。

平庸之恶,是认知偏差,还是人格堕落

在极权主义体系里,人们没有挑战权力的可能,因为挑战的成本太大,要以生存空间,生活收入,工作机会,家庭安逸,个人名誉为代价,甚至要付出生命。所以只能选择服从或盲从,不服从的后果是严重的,严重到不能承受。

服从的结果使人逐步地丧失了认知能力,变得越来越肤浅,以致没有能力辨别善恶、真伪,于是服从逐步演变成盲从而不加思索。权力作恶,便跟着一起作恶,而不知其为恶。当服从演变成盲从的时候,也就丧失了人格。

哈佛大学社会心理系的米尔格拉姆作过一个服从权威的实验,参与实验的是来自美国社会各个阶层的人。他发现人类服从权威是一种“根深蒂固的天性”。他设计了四种不同的实验,每个实验都得出了同一个结论,即“我们会轻易地服从权威,这种强烈的倾向超过所有人的预料,其强度足以让人违背道德标准。”这个结论告诉我们,在权威的压力下,人们会违背道德去作任何野蛮之事。

这个实验的另一个结论是:“个人行为更多的是其所在情境的产物,而不是情境中个人特质的产物。”这就是说,道德在这里起作用吗?没有。人格在这里起作用吗?没有。认知在这里起作用吗?似乎也没有。而权威的作用超越了道德,超越了人格,超越了认知,超越了人性,在权威的压力下,人进入了盲从状态,其内心只充满对权威的认可。

人们对权威具有盲目和绝对的服从心理。这种盲从状态,乃是极权主义社会最需要的。这也是极权主义为什么总是处在不断造神的行进中,神化领袖,神化党,制造绝对权威,宣扬个人迷信,个人崇拜,让追随者顶礼膜拜。

这种盲目状态就是平庸之恶。这种状态不能用“丧失认知”,“丧失良知”,“丧失人格”这样一些词汇来准确评价,因为那些只是平庸之恶的结果,而不是构成平庸之恶的根本原因。智慧的大脑,善良的灵魂,高尚的人格都不足以改变平庸之恶,都不足以改变群体性盲从。要改变这一切首先要改变造成这一切的极权制度,然后才可能有人的独立思考和高尚人格。

平庸之恶不除,中国人种都将退化

资中筠先生说:中国教育不改革,人种都会退化。我借用过来,平庸之恶不除,中华民族都将退化,而无颜立于世界民族之林。

平庸之恶体现在艺术领域,那是极权主义美术、极权主义音乐和极权主义雕塑;平庸之恶体现在文学领域,那是极权主义诗歌、极权主义小说和极权主义影视;平庸之恶体现在新闻媒体领域,那是充斥着极权主义谎言的宣传、标语和横幅。平庸之恶体现在道德领域,那是自我矮化;平庸之恶体现在思想领域,那是一片空白。审美的退化,道德的退化,思想的退化和文明的退化都将导致一个民族的退化。

2021年的诺贝尔和平奖授予作为独立媒体人的俄国的米特-安德耶维奇和菲律宾的玛瑞阿-瑞莎,以表彰其争取新闻自由揭露权力腐败的努力。俄国政府当即向安德耶维奇表达了祝贺,并视为俄罗斯民族的骄傲。相比之下,获得2010年的诺贝尔和平奖的刘晓波却被中国极权主义当局迫害致死。从极权主义走向威权主义的俄国的确在进步之中,而坚持极权主义并继续深化极权主义本质的中国的确是越来越走向退步。这种退步不仅是制度性的,更是文化性的,民族性的退步。

三十多年前,中国留学生来到海外读书工作,欧美人展开怀抱热情接纳;如今,中国留学生成了一个怪异的人群,他们的作为、品行和人格都受到了质疑。至于来自中国的移民,由于不遵守规则和法规,常有劣迹,把在国内的平庸之恶习惯性地带到海外,每每引起当地人反感。中国人以往那种阳光、勤劳、诚实、善良的形象,被猥琐、自私、卑劣的形象取代,而引人厌恶。中国的经济增长没有为中国人带来良好的声誉,而是相反。中国失道寡助,作为一个民族在全球地位的下降,无不隐含着一个民族的退化和堕落。

鲁迅的匕首投枪总是对准国民劣根性,并深恨痛绝,而胡适比他强的地方在于,胡适不仅看到了病症,而且看到了病灶,看到了病理,那就是弊端在于制度。胡适认为对于制度的改造,须和个人的自由和人格联系在一起。胡适说:“争你们个人的自由,便是为国家争自由!争你们自己的人格,便是为国家争人格,自由平等的国家,不是一群奴才建造得起来的!”制度的改革与人性的复苏是同步的。

只要有自由,平凡的生活也可以是美好的。没有自由,平庸就可能成为恶的温床。平庸之恶是制度所赐,只要极权主义存在一天,平庸之恶就会存在一天。需要研究的是平庸是如何走向平庸之恶的,平庸之恶又是如何与极权主义联系在一起的。

在一个没有自由的国度,平庸之恶是必然的。没有自由,没有个体追求自己理想的权力,人们只能平庸,只能在平庸之恶中苟延残喘。唯有当人们获得自由、获得尊严、获得人权、获得对个体生存的支配权力,并且再也没有恐惧的时候,才有可能找回个体良知,找回伦理,找回善,平庸之恶才会消失,而那是极权主义制度坍塌的一天。

米尔格拉姆不仅作了一个服从权威的实验,还作了一个反抗权威的实验。他发现:当个体想要站在权威的对立面时,如果他所在群体中有人支持他的反抗,那么他就会做到最好。人类的相互支持是反抗极端权力最强大的武器。

因此消灭平庸之恶,唯有首先消灭极权主义制度;而消灭极权主义制度,需要有人挺身而出,需要人们相互支持。从抵制极权主义开始,坚持不参与不合作,坚持人的尊严,坚持独立思考,坚持牺牲精神。

虽然平庸之恶与不参与不合作之间存在悖论,但我们对极权主义与独立思考和人的尊严之间的此消彼长,充满正面期待。

2021年11月7日, 于剑魂禅心斋

其他有关文章:

陶业:极权主义之下的人道灾难, 民主中国,2021-06-01

陶业:极权主义与酷刑,民主中国,2021-06-28

陶业:极权主义与愚昧,民主中国,2021-08-23

参考:

汉娜.阿伦特:《极权主义起源》(The Origins of Totalitarianism)

汉娜.阿伦特:《艾希曼在耶路撒冷》(Eichmann in Jerusalem)

托马斯.布拉斯:《好人为什么会作恶》(The Man Who Shocked the World )

李劼:《阿伦特的平庸之恶》