黃琉:毛的《菩薩蠻‧黃鶴樓》可能是賊貨 (下)

————抉隱發微 精準解讀 毛澤東詩詞重審系列之20

重審: 菩薩蠻‧黃鶴樓 1927春

(接續上篇 )

二、《菩薩蠻‧黃鶴樓》不是毛作品的質疑2:解讀筋脈斷裂

《菩薩蠻‧黃鶴樓》發表近兩年之後,因為仍無法令人信服解讀,毛被迫出面寫出一條【染紅註】,給詞中的“心潮”二字染上紅色。可憐這條【染紅註】歪曲史實,經不起推敲,說實話,即使無史識的讀者給騙了,以為詞中的 “心潮”真給染紅了,但解讀全詞,總難免感覺筋脈斷裂,這裏請看湖北省的毛詩詞學權威羅熾主編的【毛澤東詩詞鑑賞辭典】第45頁中副主編鄧先正如何解讀:

下闋重在抒情,“黃鶴知何去?剩有遊人處。"這是化用崔顥《黃鶴樓》詩中的“昔人已乘黃鶴去,此地空餘黃鶴樓"的詩句。關於這兩句詩,有的人也認為有象徵意義,或認為"黃鶴”是當時的國民革命的象徵,。“遊人處”是作為國民革命中心的武漢的象徵;或認為“黃鶴”象徵蔣介石當初許下的"革命諾言”、象徵右傾機會主義者,“遊人處”象徵武漢這塊曾經燃燒過革命烽火的土地;或認為“黃鶴”是那些口頭革命派、假革命派的象徵。這些解析,或有牽強附會之嫌,或有過於坐實之弊,或二者兼而有之。其實,從全詞來說,“黃鶴知何去?”一句是過片,起承上接下,似承而又似轉的作用。詞人佇立於蛇山之巔,面對黃鶴樓的有關建築物,不能不想起仙人乘鶴飛升的神話故事,不能不想起崔顥吟詠黃鶴樓的名篇,不能不產生往事不能再追尋的感慨,以“黃鶴知何去?”作過片,既是為了在意義上、感情基調上與上闋一脈相承,且開啟下文,更是為了表達詞人當時所特有的蒼涼的心情,表達詞人對革命形勢的深沉思慮。“把酒酹滔滔,心潮逐浪高! "正是這種“蒼涼”心情的具體體現及進一步發展。……

引文中正楷字部份,筆者無異議,從中可見毛詩詞的諂媚界如何群蠅亂嗡,莫衷一是。斜體字部份筆者則認為十分混帳:

1、 “黃鶴知何去” 並無承上接下的作用。它怎麼“承上”呢?上闋的“白色恐怖”不是黃鶴或黃鶴樓造成的,“白色恐怖”也沒危害到黃鶴或黃鶴樓,而史實是1927年春湖北湖南江西根本沒有“白色恐怖”而只有“紅色恐怖”,再有,它怎麼“接下”呢? 事實上它沒有“接下”,詞作者“把酒酹”的是“滔滔”長江,至於該詞語隐含的崔顥、黃鶴、神仙則被解說者鄧先正消聲滅跡了。“黃鶴知何去?”變成了裝腔作勢、莫名其妙的扯痰之問,按照上述引文對第七、八句的的解讀,第五、六兩句與上闋無關,又和第七、八句無筋脈相連。悽慘地變成扯痰之句,毫無作用,可以刪去。

2、上述引文對“把酒酹滔滔,心潮逐浪高!”的解讀,等於拿二兩豬肉煲三十斤湯水竟添加了一斤醬油、二斤酸醋、三斤油鹽,四斤辣椒……。筆者謹指出:造語倘是“豪情逐浪高!”,那勉強可解讀為“英雄(或革命家)的心潮逐浪高!”,至於“心潮逐浪高!”則不能解讀為“英雄的心潮逐浪高!”,因為“心潮”二字,太過中性、空泛、含糊,硬把“心潮”二字,解讀為“英雄的心潮”這是搞文化詐騙。要明白,描述西門慶想著如何勾搭淫嫖潘金蓮,就可以說他“心潮逐浪高!”,甚至秦檜和他的賊婆娘在東窗謀劃如何害死岳飛父子,也可以說他倆“心潮逐浪高!”再有,查看詩史,恐怕沒有哪一位豪邁詩人僅以“滔滔”、 “心潮”來描寫其壯烈悲憤,筆者倒記得蘇東坡曾以該兩詞語狀其思歸、思鄉之情,這見之他的《奉和陳賢良》詩:“身外浮名休瑣瑣,夢中歸思已滔滔。”(見曾國藩編纂《十八家詩鈔》下卷1050頁 岳麓書社 2009年版) 一個合格的詩人如果造句 “心潮逐浪高”而逼令讀者必要解讀為“英雄的心潮逐浪高!”他必須在整首詞中顯示出來或暗藏著赴湯蹈火為國為民英雄的名字、氣息、痕跡。這裏請問:整首 《菩薩蠻‧黃鶴樓》詞中,有哪一個字眼有此功用?沒有,絶對沒有! 這首詞暗藏著的人和物:崔顥不是赴湯蹈火的英雄,騎鶴飛走的神仙不是革命家,詞中明示出來的東去長江、煙雨、龜蛇,全都無法抽繹出赴湯蹈火英雄或革命家的絲毫氣息。可笑的是,恰恰相反,精准地解讀這首詞的“心潮”二字,只能解讀為詞作者萌生如同崔顥式想家而家歸不得的心靈激動,或者是如同神仙式不管人民死活、老子遁世逍遙去也的心靈躍動。惟如此解讀,第五、六兩句才真正是承上啟下之句,而下闋四句也才筋脈相連,全詞一脈貫通。

筆者查看了五十多部吹拍毛詩詞的鑑賞指導書,發現它們的諂媚吹拍大同小異,亦即它們全都無法解讀第五、六句和其後的第七、八句有什麼內在的筋脈關聯,敬請有意詩學的讀者也去查看一下,見識見識一下中共文化、毛左毛奴如何窮斯濫矣。

有人或許說,不寫“黃鶴知何去”,就無法說到黃鶴樓,不說到黃鶴樓,酒酹滔滔之處就交代不出,這談何第五、六句和其後的第七、八句筋脈斷裂呢?這是一個很能提高詩學水準的質問,筆者不吝淺陋且在這裏探討、解析一下:

武漢三鎮文化古跡很多,也曾留下岳飛的足跡,據傳高宗紹興八年(1138年), 岳飛奉命從江州(九江)率軍移屯鄂州(即武漢),他寫下這一首《滿江紅‧登黃鶴樓有感》詞:

遙望中原,荒煙外、許多城廓。

想當年,花遮柳護,鳳樓龍閣。

萬歲山前珠翠繞,蓬壺殿裏笙歌作。

到如今,鐵騎滿郊畿,風塵惡。

兵安在,膏鋒鍔。民安在? 填溝壑。

嘆江山如故,千村寥落。

何日請纓提銳旅,一鞭直渡清河洛。

卻歸來,再續漢陽遊,騎黃鶴。

這首詞生動地描述出中原往昔繁華壯麗、而今慘遭蹂躪正敵騎壓境的險惡形勢,又充份表達了大英雄要率師北伐、救民救國的強烈激情,說實在話,這首岳飛詞非常切合1927年的北伐大革命形勢,表逹的情緒也非常切合諂媚者無中生有極意捏造出來的毛太陽“心潮”,這首詞是可以搬入《菩薩蠻‧黃鶴樓》中作為底色的,只要把《菩薩蠻‧黃鶴樓》的第五、六句改寫之即可,請看一看:

武穆登臨處,我亦衝冠怒。把酒酹滔滔,心潮逐浪高!

(黃琉注:A、“黃鶴知何去”是犯規句,正規應為平平平仄仄,黃琉改寫句格律姑隨順“黃鶴知何去”犯規;B、岳飛寃案平反後,宋孝宗給岳飛謐號武穆;C、岳飛的《滿江紅·怒髮衝冠》詞,曾有人質疑非岳飛所寫,是後人託名偽造,其根據是岳飛生前及岳飛死後約百多年間,沒有人、沒有任何書藉、文獻提到該首詞,這確實是一個非常有力的質疑,無人能反駁,但人們欣賞該詞符合岳飛的精神、氣概、生平行狀,不願否定該詞。這裏引用的《滿江紅·登黃鶴樓有感》也很有可能是有人託名偽造之作,但同樣無人願指實該詞非岳飛作品,此詞載入北京大學出版的煌煌巨著《中國山水文化大觀》第 307頁,另為詩詞學四川名家繆鉞刋載入他和海外詞學名家葉嘉瑩合著的《靈谿詞說》第360頁。)

岳飛詞的最末韻句顯示岳飛登臨過黃鶴樓,因而寫出“武穆登臨處”,也就交代出是立足黃鶴樓了,“酹滔滔”既酹祭岳飛,也酹祭北伐大革命之失敗而表示仍要奮鬥之意。筆者不敢說這麼改就很好,但這麼改,第五、六句就是承上啟下之句,全詞句句筋脈相連,一氣貫通,勇抗危難的英雄意氣洶湧澎湃。

為什麼那麼偉光正的毛在詞中不採用這一傳說典故而要鬼扯出不管國民死活的神仙騎鶴遁世故事呢?如果這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》真是毛的“含蓄隱晦”的表意詩,那倒坐實毛澤東是“含蓄隱晦”地說他在大革命失敗時絶望了,他激動地想著往哪里再找一隻黃鶴、黃雞狗來助他逃跑。

以上只是詩學討論研究,絶非表示毛的思路必要跟隨筆者的思路才行,這裏真正要指出的是:這首詞倘真是毛所寫,他的思路太亂太不像話,他沒理由這麼筋脈斷裂地行文造句,他沒理由把他的大起大落的千萬種感想,都壓縮在太中性的“心潮”二字之中,如此壓縮法,他的語文表達能力低劣如白癡,毛事實上不是白癡,因而我們只能斷定這首詞的句語、文法,不是毛式句語、文法。

張戎並非詩詞學行家,她在她的《毛澤東:鮮為人知的故事》第 4章節第36頁中解讀這首詞的下闋,卻甚有意思,值得喝采,她獨樹一幟把這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》定義為寫成於1927年春夏之交,她取用唐 崔顥的黃鶴樓詩前四句來注析而指出,這四句詩寓意風流雲散,美好的一切已一去不復返。她認為毛乃借用崔顥詩前四句含義來慨嘆毛自己這幾年為國民黨賣力拚命建樹的一切,如黃鶴飛走,如大江東去,從此報廢了,為此他酒酹大江,這自然兼有他激憤難平地酒酹自己的勛名官爵隨水而逝之意。如此解讀,黃鶴即喻意毛在國民黨中建樹的勛名官爵。如此解讀之所以值得喝采,是她把該詞下闋四句貫通一氣,連接得熨貼自然了。

但喝采歸喝采,筆者不能接受張戎的解讀,因為她的解讀,“黃鶴……”兩句,只有啟下而無承上作用,該詞的上闋所寫是白色恐怖籠罩武漢乃至全國,而實際上“春夏之交”是毛狂歡狂叫的紅色恐怖,上下闋鑿枘不合,乃豈有此理,再者,毛是汪精衛的得意門生、勤快馬仔,1927年6月13日他還坐在汪精衛身邊曲意奉承汪的和平解決馬日事變的方法(參看《毛澤東年譜‧上編》215頁),這一點顯示,時至仲夏,毛在國民黨中的勛名官爵仍在,未有報廢跡象。

有人或許會質疑,毛政治敏感度很強,很有預感能力,大革命夏末秋初失敗,毛很可能春天已有預感,筆者謹指出,不錯,毛的預感能力很強,比如毛1968年10 月就預感文革可能會失敗(參看戴煌著《胡耀邦與平反冤假錯案》),但預感歸預感,毛會想法預防失敗,但斷不會把勝利進攻的局面當成失敗已成現實,而我們看《菩薩蠻‧黃鶴樓》詞上闋,寫出的白色恐怖不是預感,而是已經籠罩全國,下闋的“酹滔滔”又是真酹,並非發夢,因而該質疑不能成立。

三、《菩薩蠻‧黃鶴樓》不是毛作品的質疑3:思想氣質迥不相合

毛有一個很明顯的性格特徵:決不長敵人威風滅自己志氣;特愛 “報喜不報憂”,必要自吹自擂,好大喜功,1957年右派批評他好大喜功,他欣然受落,並借題發揮回駡:好大喜功有什麼錯?他毛某就是好大,就是喜功,事實上他對自己的能力、功業,總是一分顏色上大紅,讀者應該記得,毛把吃奶之力都努出來推行的“三面紅旗”剛剛慘敗,近四千萬餓殍剛剛由劉少奇等淺埋遮掩,他居然又作詩叫囂他「可上九天攬月,可下五洋捉鱉,談笑凱歌還。」(毛1965年所寫的《水調歌頭·重上井岡山》詩句。)可見其狂妄自吹的意慾有多強。

弄明這一點,我們再來看這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》詞,也就不能不駭異:這首詞的上闋四句,全都是描寫白色恐怖之嚴重,下闋則並無寫到紅色力量如何反擊,只有一句“心潮逐浪高”表示他心仍在狂跳,這暗示他未屈服 (當然也可以解讀為暗示他驚魂仍動盪不安,越來越怕 ),這未免太單薄,太失威了,這種應對方式,完全不符毛澤東的強悍風格。請特別注意,1927年搖撼中國十多省的紅色恐怖,主要是盲目崇拜蘇俄的一群極左分子煽動起來的,毛是其中特別突出者,他的《湖南農民運動考察報告》聲威貫徹整個春季,震動全國,甚至震動了歐洲,毛精神亢奮得如癡如狂,這是他替中國乃至國際共運赤潮建樹的偉烈豐功,毛絶不是省油的燈,他怎肯不展露其韶山紅日光芒? 他應該大吹大擂,沒理由在這篇詞中他隻字不提他的偉烈豐功,這太不符合毛的思維邏輯、性格、感情。

筆者查看到的幾十本在毛死前以及在毛死後出版的【毛澤東詩詞鑑賞指導書】,無一例外都說這首詞毛“含蓄隱晦”表達了他“對革命形勢的深沉思慮”,以及革命到底的決心,這個“含蓄隱晦”真虧那些謟媚吹拍者想得出,那真是搜腸刮肚、直搜刮入肛門才抓扒得到的字眼。毛青年時期就說過, “愚於近人,獨服曾文正”,他忌諱、怕過誰?毛表達革命到底的決心為什麼要“隱晦”?倘不隱晦武漢國民政府會槍斃他乎? 蘇共、中共會毒打批鬥他乎?又或者若不隱晦表達,楊開慧要和他劃清界線鬧離婚乎?真是天大笑話!眾所周知, 1910年至1927年是二十世紀中國人最自由最可以放情哭笑怒罵的時代,當時有哪一個英雄或魔鬼寫詩作文,需要驚惶,需要含蓄隱晦寫朦朧詩?錢玄同曾公開呼叫中國“四十歲以上的人都應該槍斃。”蔡元培欣賞、聘用為北大哲學教授的張競生,可以放膽做“文妖”,開設專科教導男女大學生造愛如何“吹簫吹琴”,如何高潮疊起; 文采斐然的吳虞敢為文痛斥孝道吃人,公開叫駡父親是老魔,毛更放肆,他無須任何鳥黨賊黨批准就辦了《湘江評論》,公開呼叫應把中國分裂為二十多國,如此種種,誰都沒遭砸爛狗頭之駡,更誰都無被拉去關管殺之禍。概括而言,如果《菩薩蠻‧黃鶴樓》確實是含蓄隱晦表意詞,那就坐實它不是毛的作品,它毫無毛的思想、氣質。請對照一下吧:千真萬確毛寫於1927年春的《湖南農民運動考察報告》,寫得何等劍拔弩張、殺氣騰騰。

再有,“酹”字有降低人格、敬畏天地間神靈的意味,這“酹”字之用也太不合毛的精神特質,毛是要揭地掀天、移山倒海、與傳統徹底決裂者,他公開叫嚷過“天不要怕,地不要怕,神不要怕,鬼不要怕!”他娘死了他不去入殮一哭,他爹死了他遠遠躲避著一眼也不肯望一望,他幾時敬拜過天地神明祖宗、他幾時祭奠過青山綠水神祇?而今天他怎麼忽然乖了,竟酹酒敬祭河神了? 請讀者想一想,毛有哪一首詩詞或文章,使用過“酹”字或其他降低人格,敬畏、敬重天地神明的字眼?請讀者找找看,在找時請注意細心分析,像“金猴奮起千鈞棒,玊宇澄清萬里埃。”沒有頂禮崇拜金猴之意,毛其實不是歌頌孫悟空,他是影射、歌頌他自己。

四、《菩薩蠻‧黃鶴樓》不是毛作品的質疑4:詩學水平、文風不合

倘我們不講政治、道德,只講藝術,這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》詞可算寫得很不錯,它筆法非常老練、成熟,無一字累贅,句句精准 (第五句平仄不合,算犯規,但偶有犯規,是各朝代大小詩人都有的事,不必吹毛求疵)。它上闋寫時勢混沌、陰沉,筆力雄渾壯闊,很不簡單,下闋的“黃鶴知何去,剩有遊人處”是崔顥詩第一、二句意思毫無增減的改寫,等同抄襲,是瑕疵,但因其確有承上啟下的作用,可算是借用崔顥的詩。因其是“借用”,崔顥詩中的好景不再,天地迷茫,以及他對前途絶望、只想撤退回鄉的描寫 (見於崔顥黃鶴樓詩的第七句),我們是不能置之不理的。按道理,按文字邏輯,這首詞最後一句很中性的“心潮”二字,含蘊的就是作者對前途絶望、想撤退回鄉而不得的心緒。

這麼短小的一首詞,居然能文質彬彬、熨貼自然地連用四對疊字(“茫茫”、“沉沉”、“蒼蒼”、“滔滔”),足見詞作者水準很高,很文氣,這份文質彬彬,在毛的所有詩詞作品中,絶對找不到。依據文字正義來解讀這首詞,它應該是不滿時局混亂的頗有學養者或頗有靈氣的學子所寫,他抒發的是有家歸不得的激動,或萌生遁世出家、或想去國的徬徨不安。鑑於詩詞解詁不宜解得太實,在此恐怕還得申明,如果詞作者把黃鶴比喻為大革命,慨嘆它如今消失了,茲以酒酹它一去不復返,寄託“我”心緒激動不巳,如此解讀而不再另又添加入一桶桶革命的油鹽醬醋,則還是符合文字正義的解讀,誠如是,整首詞等於是一篇哀悼大革命的祭文,毛的偉大、瑰麗、光榮等等諛詞,自然全都得見鬼去,料算毛左們很難接受這種解讀,事實上毛也不是這種軟骨文人。

這首詞很有可能寫於1926年北伐戰爭爆發之前,或1928年中共的鳩佔鵲巢大計徹底失敗之後,因為上闋所寫之景是較為沉靜的白色恐怖,說它寫於1927年則太牽強些,因為1927年武漢天翻地覆,千軍萬馬來去,大革命烈火熊熊,而這首詞沒有這一鬧哄哄的色彩、氣氛。當然,說絶對不可能寫於1927年也不行,因為詞中的 “鎖”字,畢竟透出“肅殺之氣”,倘真是寫於1927年,則詞作者應該討厭軍伐割據,也討厭國民革命、討厭共產革命。當我們如此估量詞作者,這首詞的意思很明快清晰,一點也不含蓄隱晦,一點也不筋脈斷裂。其中“心潮”二字之用,也不能說空泛,含糊。它無褒貶價值取向,算是含蓄,但它含蓄的不是隱晦,它含蓄的是蘊藉謙卑,即他並不為自己的落魄失路而怨恨誰,或者不為自己想遁世而自視清高明智,這種性情表達,逼近晚清詞學名家陳廷焯所標舉的“沈鬱”(參看陳廷焯著《白雨齋詞話》)。毛的文字風格,大都鋒芒畢露,蹈揚湖海,狂野叫囂,充斥山大王氣,毛的文字絶無蘊藉謙卑氣味。1927年之前他寫過幾首追歡逐愛詩詞,抄襲、模仿痕跡太重,流露的斯文很假 (筆者另有毛該幾首情詩詞的重審文,讀者可查看),造句能力和這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》相比差得太遠。(比如1930年毛寫出的《蝶戀花•從汀州向長沙》最末句是“統治階級餘魂落”,造句低劣如小學生且平仄犯規,該句語毛30年後偷杜甫詩句改寫為“狂飇為我從天落”。)至於1927年至1935年毛的所有詩詞,和這一首相比,水準全都相差千萬里。1935年毛寫出《憶秦娥‧婁山關》,可算是他一生的詩學巔峰之作,之後就江河日下,越來越爛。《憶秦娥‧婁山關》算得是文筆老練、成熟了,但氣質、文風和這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》截然不同,一個是強悍者悵惘地抒發抑鬱,一個是斯文者含蓄地抒發抑鬱。甚至可以這麼說,毛終其一生,未有哪一首詩詞能寫得如此老練、成熟,斯文,且全篇能渾然一體。就因為諸多嚴重脫節不合,疑點重重,筆者斷定《菩薩蠻‧黃鶴樓》不是毛作品。

五、追查《菩薩蠻‧黃鶴樓》是否毛作品的幾條綫索

有人會說,這首詞不是毛所寫,那麼究竟是誰所寫呢?請找出來,找不出這個人,包青天包公也無法裁判,你黃琉能筆掃千軍,這篇重審文也等於唐‧吉訶德大戰風車。筆者謹指出:本重審文不是遞入法庭的起訴狀,筆者也不是可裁判是非曲直的法官,為此把法庭的規則、判案方法搬來這裏談,沒有意義。這篇重審文的寫作本意,是把一得之見,訴之公眾,訴之詩苑詞壇,為文化界撥亂反正略盡綿力。說實在話,打從中共文化登場,指黑為白,惡紫奪朱,偽劣假貨泛濫,中華文化可算遭到了慘烈的殘賊,在毛死之後,撥亂反正之聲叫得震天價響,但中華文化也應該撥亂反正,當局卻禁言,這是很令人憤恨難平的。21世紀的中國人要不要爭取中華文化復興? 倘不要,這篇重審文確實是白寫,倘必要,這篇重審文也就談不上毫無價值。

《菩薩蠻‧黃鶴樓》的真正寫作人是誰,筆者坦承未能確切找出,這自然是這篇重審文的極大遺憾,如果這算證偽未徹底,筆者將一笑回應:本文擲出來了,洋洋灑灑指出的四大質疑點如山屹立,刁七、王八之輩再要指《菩薩蠻‧黃鶴樓》的寫作人是毛澤東,他也休想能證真。

其實,除了上文指出的四大質疑點,《菩薩蠻‧黃鶴樓》非毛作品,還有如下疑點,這些疑點提出來,也可算是追尋《菩薩蠻‧黃鶴樓》的真正寫作人的綫索:

1、 《菩薩蠻‧黃鶴樓》非毛作品的第五疑點

這首毛宣稱寫於1927年春的詞,在1957年1月公開發表之前,有誰看過呢?筆者好歹算是讀過萬卷書的人,竟然就未見哪一位毛的親密戰友、侍臣、或中國詩壇名家如葉劍英、郭沫若、柳亞子、朱德、林伯渠、董必武等等人發表文章或發表講話說自己曾如何在1957年1月之前先睹它為快,如何被它感動;上世紀三十年代末,丁玲曾和毛在延安窰洞卿卿我我、耳鬢廝磨地談詩論文,毛死後丁玲鹹魚翻生,挖空心思描述毛曾如何愛她追她,如何把寫給情婦的詞(即毛的《賀新郎‧別友》,請參看筆者對該詞的重審文)轉贈給她,可丁玲就講不出曾看過毛這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》。概括而言,全世界無一人在1957年之前看過這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》,這算不算可疑可怪?

李奎寧編著的《毛澤東詩詞鑑賞大全》第一頁曾披露:

……據美國施圖爾特·施拉姆《毛澤東》一書載,毛澤東在延安時,曾將其詩詞七十多首匯集付印,題名《風沙詩詞》,印數很少,只送給親密的朋友。但由於戰爭環境,這本詩集未能流傳下來……

《風沙詩詞》會不會湮滅,目前恐怕仍難下結論,說不定什麼時侯哪個棺材裂了,就發掘出一本。如果在1935年的《風沙詩詞》中有這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》,仍未必能證明這首詞是毛的作品,但如果在《風沙詩詞》中沒有這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》,倒可以坐實這首詞不是毛的作品。

2、《菩薩蠻‧黃鶴樓》非毛作品的第六疑點

不僅1957年1月之前無人表示見過《菩薩蠻‧黃鶴樓》,甚至能見證毛在1927年的哪一個月或哪一天曾登臨黃鶴樓的人也絶無,這可不可疑?毛至死沒說他是獨遊黃鶴樓,也沒說有誰陪他去登臨黃鶴樓,如果說毛在1927年春季竟會獨自一人去登臨黃鶴樓,這是很可駭異的,因為當時毛活得風風火火,忙得天昏地暗,農運大王彭湃曾和他同屋住,住在江西的方志敏曾向他求教,各省的農會都有人來找他訴苦訴難,他又幾乎天天都要開大會小會(參看中共中央 逄先知編著的《毛澤東年譜:第一卷》第192頁至203頁),他哪來閒暇閒情去獨遊名勝?如果說有誰簇擁毛一邊談工作一邊去登臨名勝,那麼此人是誰呢?這一點毛詩詞的諂媚吹拍界應該有人考慮去尋找,藉以挖掘更多的頌毛史料,但居然絶無人去查探,這同樣是咄咄怪事。對於這個駭異怪事,筆者的判斷是:毛根本沒去登臨過黃鶴樓,這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》不是他寫的,當他突然生出把該詞據為己有的念頭,他自然很難敷陳出該詞的寫作時間、寫作過程、登臨勝景有誰相陪等等細節。料算毛在生之日必定摒擋了對這首詞的花邊事項的一切提問。

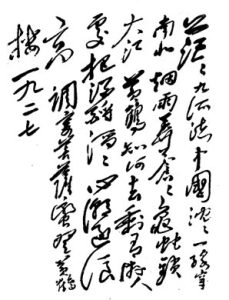

‧黃琉註:這一幅毛親筆手書,請注意有“登黃鶴樓”四字,如果他並非真實登臨而寫下此詞,按常理他不會寫下“登”字,當他寫下該“登”字,分明示意這就是他的即景之作。而這就啟人疑竇了:1927年春至7 月武漢及周圍幾省,只有日益高漲的紅色恐怖,何來白色恐怖?我們查實這一點,這裡也就只有兩個可能性:或者是毛白日見鬼,(上闋所寫是白色恐怖已籠罩整個武漢乃至全國)或者是這首詞不是毛所寫,毛偷人之作當己作。

走筆至此,有一個問題必要插敘一下,據說宋 范仲淹寫出《岳陽樓記》,其實他並未遊過洞庭湖、岳陽樓,會不會毛寫這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》,其實也未登臨過黃鶴樓呢?當然有此可能性,就因為想到這一點,筆者在本文前面精准解讀這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》時,並無追究毛是否確實登臨過黃鶴樓,筆者盯住的關鍵要點是:1927年春湖南湖北省並無白色恐怖,毛登臨或並未登臨黃鶴樓,都同樣不可能鬼迷心竅地捏造或驚恐地幻覺1927年春季白色恐怖已籠罩整個武漢乃至全國。

‧清代畫家關槐的黃鶴樓圖。黃琉曾登臨廿世紀重建的黃鶴樓,該樓遠離繁囂的市區。

話說回來,有人或許會說:查探有誰陪毛登臨黃鶴樓,這恐怕是雞蛋裏挑骨頭,太過份了吧? 筆者謹指出,如果絶無人想到這問題,筆者很樂意收回這個疑問,很可惜,偏偏就有一個超級馬屁精想到或看到了這個可疑漏洞,他“雖千萬人吾往矣”,跳出來要堵塞住該漏洞,他宣告:

這首詞是作者携夫人楊開慧同游武昌黃鶴樓時所作。

……

楊開慧當時就稱贊說:“這首詞真好,前幾句太蒼涼了,後幾句一變而顯得昂揚,激動,我聽了心緒也難平。”

——徐四海著:《毛澤東詩詞鑒賞》雲南出版社 2005年8月版第24至25頁

徐四海,是江蘇省毛澤東詩詞研究會常務理事,江蘇城市職業學院副教授(2005年),曾在電視臺作毛詩詞鑒賞主講人,他在江蘇省算得是毛詩詞學中近三十年間的著名權威了。筆者謹在此指出:這個徐四海是超級混蛋文痞,毛絶對不可能擕楊開慧同遊黃鶴樓,而徐四海居然敢憑空捏造,竟還敢言之鑿鑿以引號引出楊開慧在黃鶴樓講了一段大拍狗屁的話。中共中央 逄先知編著的《毛澤東年譜:第一卷》第192頁、第203頁寫明:楊開慧1927年2月下旬由長沙到武昌,4月4 日生下毛岸龍,4月底楊抱三子又返回長沙。楊瀕臨分娩及坐月期間怎可能蹦跳著去登高吹風? 筆者建議徐四海,橫竪是哄神騙鬼,他的書再版時最好加寫這麽幾句:楊開慧一講完贊賞話,毛岸龍就急不及待從他媽的褲襠裡爬出來,血淋淋的高叫了兩聲:“爸爸萬歲! 爸爸萬萬歲!”料算這更令毛的忠實粉絲們感動得涕泗橫流。

提到楊開慧,筆者不由不想到,楊曾把毛追求她時所寫的情詩《虞美人‧枕上》轉送給閨蜜李淑一看,楊又曾在生前寫下憶念毛詩➋,可見楊是懂看、能寫舊體詩詞的,按理這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》若是毛所寫,毛必會手書給楊開慧看,因為毛在發動秋收起義之前,回過長沙、板倉看望楊和三個孩子,可以設想,楊看到這首詞,必會保存,時時看閱以慰解夫妻分離之苦。誠如是, 1982年及1990年在維修楊家老宅時,在磚牆縫裏發現的楊開慧書信遺物中,亦應該藏有這首詞,如果藏有,筆者這篇重審文章就臭了,如果沒藏有,則可以坐實《菩薩蠻‧黃鶴樓》是毛偷搶別人之作。究竟楊遺物中有沒有呢?筆者認為,應該就是沒有!因為若藏有,1982年、以及1990年湖南報紙、電視台作出的楊開慧遺物發現之新聞報道中,絶不可能不談及。

這是疑點,也是一條追查綫索。

3、《菩薩蠻‧黃鶴樓》非毛作品的第七疑點

按照筆者的設想,毛藏有這首詞,但它不是毛的作品,所以他一直不曾出示給任何人看,因而他周圍的朋友同事無一人看過,到了1956年中共八大在黨章刪除毛澤東思想的字眼後,他很不滿,蓄意重新製造毛神崇拜,他挖空心思,其中順帶想到的一條主意是在廣大民眾中把自己打造成偉大的詩人,於是他起用臧克家辦《詩刋》,臧克家要報主隆恩,自然要在《詩刋》的創刋號上給毛塗脂抹粉,大事鼓吹,於是毛就得拿出詩詞作品來,他煞費苦心,但拿得出來的作品總覺太少,翻箱倒櫃間倒出這首別人創作送他看閱的《菩薩蠻‧黃鶴樓》,這首詞他原本就認為寫得很好而保存幾十年未丟棄,這時禁不住忽然心動,經一番盤算,感覺可以據為己有,於是便手書一過,之後便把別人的原手書燒了,從此《菩薩蠻‧黃鶴樓》姓毛了。

筆者認為:以上就是毛把別人作品據為己有的動機。

這設想太過份,太無稽嗎? 請別著急論定。筆者很明白指毛竊人作品,籠統一句言之即可,實不必細緻入微地設想毛抄寫一過再燒掉別人原手書的情節,之所以作此設想,原因在於筆者發現一個怪事,請看:

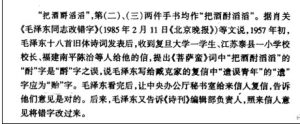

‧

‧李奎寧編著:《《毛澤東詩詞鑒賞大全》第26頁剪頁圖片。黃琉查看過,不少毛詩詞鑒賞書都有類似說明文字。

從該段文字中可以捉出許多鬼來: (1)“酹”字很少人使用,對普羅大眾而言,算得是生僻字,但這個生僻字出現在蘇東坡名震千秋的《念奴嬌‧大江東去》詞中,這首詞堪稱蘇東坡的代表作,因而對喜愛詩詞的人來說,這個“酹”字可就絶不算生僻了, 可以肯定,《菩薩蠻‧黃鶴樓》的原作者絶不會寫錯此字,毛偶然一次把“酹”錯寫成“酎”,不奇怪,很有可能,但他一而再再而三地寫錯,這就大有問題了。就為此,筆者思疑毛就是在抄寫原作手書時抄寫錯,他隨即把原作者手書燒了,由於沒了核對品,以後他再書寫投送《詩刋》時也就沿襲其錯;另外,毛肯定讀過《念奴嬌‧大江東去》,但他不喜歡蘇東坡在該詞表露的人生如夢、人鬥不過天、人享有如畫江山應敬謝天地神靈等思想,所以他對該首詞及詞中的“酹”字印象輕飄、模糊,以致他一再寫錯仍不知道。(2)【詩刋】編輯部一大群人,絶不可能無一人看出“酹”錯寫成“酎”,但誰都不敢吭聲,個個都奴顏婢膝,這真是天大醜聞,(3)如果編輯部有人指出“酹”錯為“酎”而臧克家不敢改正,臧之佞幸媚骨之軟,也太驚人了。

- 毛手書《菩薩蠻‧黃鶴樓》,其中幾次把酹字寫成酎字,顯示他並非一時手誤。

4、《菩薩蠻‧黃鶴樓》非毛作品的第八疑點

《菩薩蠻‧黃鶴樓》的原作者是哪一個人,我們難以判斷,但可以判斷他是哪一類人,判斷的根據就藏在詞的下闋,這個人應該是厭惡革命者或悲觀革命者,按理厭惡革命者不可能和毛推心置腹、呈示其詞作,所以這個人應該是毛的相好戰友,但他在1927年土地革命失敗之後則悲觀革命了,他並且詩學水準比毛高得多,他還必須在亂哄哄的30年代就死了。筆者反復思量,覺得該詞原作者很有可能是瞿秋白。

‧瞿秋白

瞿秋白,書香世家子, 1927年由共產國際代表羅明納茲指定擔任中共臨時中央政治局常委,並主持著名的“八‧七會議”,瞿支持毛搞秋收起義,他接著在武漢又策劃了1927年11月11日的武漢起義、12月10日的長沙起義、12月11日的廣州起義,該三次起義均慘敗,可以想見他不可能不悲觀革命。《菩薩蠻‧黃鶴樓》如果是他所寫,應該寫於白色恐怖籠罩武漢乃至全國的1928年春。詞寫出後,因詞意蒼涼悲觀,頗有想脫離革命卻又脫逃不得之苦 (這表現於“黃鶴知何去,剩有遊人處”),瞿沒發表,也沒給什麼人看。1928年5月,瞿秋白奉共産國際命令赴莫斯科。逗留至1930年8月中旬回到上海,其後被共產國際代表米夫及王明等人打擊,權位盡失,他與茅盾、魯迅並肩搞文化戰鬥, 1933年底,瞿秋白奉命離開上海去中央蘇區。1934年2月5日他抵達瑞金。在《新文學史料》(. 1985, (4): 39.)中有一篇陳早春文章:《夕陽,仍在放光發熱——追憶雪峰的晚年》,內有如下一段記載:

馮雪峰曾回憶說:“那時(黃琉注:指1934年),毛主席對瞿秋白很有感情。有一次,他們彼此談了一個通宵,話很投機,兩個都是王明路線的排擠對象,有許多共同語言。後來瞿秋白死了,毛主席認為這是王明、博古他們有意把瞿秋白當作包袱甩給敵人造成的。”

毛、瞿都勤奮好學,各有才情,又都遭遇連場失敗,在中共黨內都慘遭排擠打擊,自然談話投機,他們通宵達旦而談,斷不可能不談到在武漢的大起大落及寫了什麼詩詞,筆者估量就是在這個徹夜深談中,毛出示他的詩作請教,瞿看出毛詩作水準低劣,但明顯合平仄格律,等於已入舊體詩學門墻,算是孺子可教,瞿於是憶寫出這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》,毛驚喜拜服,珍重收藏,瞿則聲明該詞蒼涼鬱悶,思想不健康,請勿外傳。

筆者不能說這個揣測很可靠,但它是能消除各種怪異、調和各種矛盾、亦符合史事、人物行止的揣測,瞿秋白曾說過他參加革命及做中共黨魁,是 “‘捉住了老鴉在樹上做窩’,這窩始終是做不成的。”他又曾說:“我……對於政治,從1927年起就逐漸減少興趣。”➌ 另外,我們拿《菩薩蠻‧黃鶴樓》和瞿在走上革命路之時至其1935年6月被槍決前所寫的詩詞來對照,遣詞造句都同樣成熟、老練(不等於寫得很好),情調、文風也是接近的。

請看瞿秋白在獄中詞作《浣溪沙》:

廿載浮沉萬事空,年華似水水流東,枉拋心力作英雄。

湖海棲遲芳草夢,江城辜負落花風,黃昏已近夕陽紅。

另請讀者細心再看一次瞿秋白被槍決前所寫的《多餘的話》,該《多餘的話》明顯和這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》流露的情調----想逃避白色恐怖、想騎鶴遁世而不能----是完全相同的。

5、《菩薩蠻‧黃鶴樓》非毛作品的第九疑點

如果毛從來未有盜竊別人作品的行為、或只偶然有一、二次盜竊,我們質疑《菩薩蠻‧黃鶴樓》非毛所寫,可能算過份,但毛曾車載斗量地盜竊別人之作,我們有此質疑也就正常不過了。究竟毛曾如何車載斗量地盜竊別人之作,請參看本文附件:【中共集體造假的鐵證:《毛澤東選集》真相】。有人或許會說,把許多別人寫的文章定奪為毛的文章,這是中共中央的決定,這怪不得毛。這話有一定道理,但毛幾十年間把所有別人寫的文章的稿費,百分之百都呑佔為私有了,他絶不曾想過給原作者一分一文,也絶不曾想過把該等稿費上繳國庫或黨庫,這總不能說他沒有超恐怖的賊膽賊心賊行吧?

2018年初稿,2019年改定

註釋:

➊ 程思遠主編的《中國國民黨百年風雲錄·上編》第475頁宣稱馬日事變全湖南省殺了萬餘人,黃琉指是明顯揑造,還有一個證據:

當時全國農協的呈文指出: 「一月以來,湘鄂贛省農民協會,多為反動派所摧殘 ,農民之犧牲者竟達一萬數千人。」

——1927年6月 18日 漢口《民國日報》,轉引自張瑛著《蔣介石的“清黨”內幕》 北京1992版 第220頁

請注意:當時全國農協的最高負責人乃毛澤東。該呈文的“一月以來”,是指5月18日至6月 18日,犧牲一萬數千人不是指湖南長沙,而是指湘鄂贛三省。

➋ 1982年3月發現的楊開慧1928年寫下的憶念毛的詩如下:「天陰起朔風,濃寒入飢骨。念慈遠行人,平波突起伏。足疾可否痊,寒衣是否備。孤眠誰愛護,是否亦淒苦。書信不可通,欲問無人語。恨無雙飛翮,飛去見茲人。茲人不得見,惘悵無巳時。」詳見李奎寧編著《毛澤東詩詞鑑賞大全》 159頁。

➌ 以上瞿秋白話語,均見於瞿秋白:《多餘的話》。

| 筆者應該特別聲明: 本文中不時出現的“1927年(土地)大革命失敗”句語,其實是不符合史學要求的,由於該句語出自毛的【作者自注】,筆者為分析它,又為免讀者頭緒搞亂,被迫姑且沿用毛該句語,請讀者鑑諒明察。按史學要求准確而言,蘇俄培育、領導的“土地革命”從1926年開始,至1927年之敗,只算是“土地革命”的鳩占鵲巢大計失敗, 整個“土地革命”,其實根本未算失敗,它從1927年年底開始,改採紅色割據的方法而頑強繼續,直至蘇俄在1937年命令中共改轅易轍,接受蔣介石的“招安”,停止“打土豪,分田地”,該 “土地革命”才告暫停。至1950年左右,“土地革命”則又改名為“土改運動”繼續進行。這個“土地革命”最終算勝利了,而就因為它終於勝利了,人們才得以透徹看清這場輝煌革命,創造的是人民公社地獄,所謂的農民解放,其實是農民淪為農奴,三千七百萬人慘遭餓死…… |

檢附重要文章:

| 黃琉說明:檢附的這篇文章,很遺憾不知道作者是誰,之所以檢附它,原因如下: 1、 它出現在互聯網己有很多年,它的衝擊力非同小可; 2、 它行文嚴肅、認真,它列舉出的文章名、人名,不是低劣的惡搞分子能寫得出的,作者隱匿其名,應該是為躲避文禍; 3、 它所寫的,符合情理,在閱讀各卷《毛澤東選集》時,任誰都能感覺出各篇“毛著”的文風筆法很不相同。 4、 凡毛授意、指導其秘書等人寫的文章,可以算是毛寫的文章,但這裡檢附的這篇文章所揭露的,顯然很多並非產生於毛之授意或指導。 5、 另應說明:2011年第11期《炎黃春秋》雜誌曾刋登閻長貴文章:《“毛選”文章不是毛澤東寫的嗎?》表示中共官方曾指斥這裡檢附的這篇文章是造謠文章。閻長貴是江青秘書,曾被江迫害坐過多年大牢,他的文章有一定的可信性,但他的文章提及的中共官方的指斥,並未能說出所謂的“造謠文章”如何造謠,而中共官方經常造謠,經常賊喊提賊,則是盡人皆知的,為此筆者認為閻文可不必置理。 |

附文 中共集體造假鐵證:《毛澤東選集》真相

佚名

1995年6月中旬,中共中央文獻研究室、中共中央黨史研究室、中共中央黨校聯合向中央書記處提出了書面報告《關於〈毛澤東選集〉中著作原稿的審核、考證意見》。根據該報告披露:《毛澤東選集》一至四卷的160餘篇文章中,由毛澤東執筆起草的只有12篇,經毛澤東修改的共13篇,其餘諸篇全是由中共中央其他領導成員,或中共中央辦公廳以及毛澤東的秘書等起草的。

~~~===≡≡≡⊙⊙≡≡≡===~~~

《毛澤東選集》成書經過:

《毛澤東選集》所收的“著作”,大部分是中共在不同時期的各種書信、電報、檔,以及領導人所作的演講稿匯編而成的。原來在“解放區”只是印成小冊子傳閱。到了40年代後半期,“東北解放區”有了像哈爾濱這樣的城市,這些小冊子就匯編成了厚厚的《毛澤東選集》。大陸建政後,中央成立了“中共中央毛澤東選集出版委員會”,並於1951年10月12日出版了第一卷,1952年4月10日出版了第二卷,1953年4月10日出版了第三卷,1960年10月1日出版了第四卷。

1951年10月12日出版第一卷時,中共中央毛澤東選集出版委員會在書前冠有“本書出版說明”,說:“這部選集,包括了毛澤東同志在中國革命各個時期中的重要著作。幾年前各地方曾經出過幾種不同的《毛澤東選集》,都是沒有經過著者審查的,體例頗為雜亂,文字亦有錯訛,有些重要的著作又沒有收進去。現在的這部選集,是按照中國共產黨成立後所經歷的各個歷史時期並且按照著作年月次序而編輯的。這部選集盡可能地收集了一些為各地方過去印行的集子沒有包括在內的重要著作。選集中的各篇著作,都經過著者校閱過,其中有些地方著者曾作了一些文字上的修正,也有個別的文章曾作了一些內容上的補充和修改。”

從這個出版說明,不難看出,整個《毛選》的定稿,是毛澤東親自參與了的。既然如此,選集中的每一篇文章當然都是毛澤東本人認定是自己的著作無疑了。

~~~===≡≡≡⊙⊙≡≡≡===~~~

中共官方宣佈的對《毛選》審核、考證結果。

但是,44年後,經過中共有關部門的審核、考證,卻發現在《毛澤東選集》一至四卷的160餘篇著作中,由毛澤東執筆起草的只有12篇,經毛澤東修改的有13篇,其餘諸篇全是由中共其他領導成員、中共中央辦公廳以及毛澤東的秘書等起草的。這是上述中共中央文獻研究室、中共中央黨史研究室、中共中央黨校聯合向中共中央書記處提出的書面報告《關於〈毛澤東選集〉中著作原稿的審核、考證意見》所披露的。經審核、考證、查證,《毛澤東選集》中的若干著作,分別由以下人士起草:

瞿秋白、周恩來、任弼時、王稼祥、張聞天、謝覺哉、董必武、林伯渠、劉少奇、艾思奇、陳伯達、康生、胡喬木、陸定一、楊獻珍、鄧力群等。 以及毛澤東的秘書、中共中央辦公廳有關班子的成員。

~~~===≡≡≡⊙⊙≡≡≡===~~~

該報告披露的對《毛選》一至四卷中若干著作審核、考證結果如下:

◆《關於糾正黨內的錯誤思想》,此文為1929年12月紅軍第四軍第九 次黨的代表大會的決議的部分,是周恩來起草的。

◆《星星之火,可以燎原》,《毛選》中說此文是毛澤東於1932年1月5日的一篇通信,實際是瞿秋白寫的指示信件,由毛澤東,滕代遠、周逸群在紅軍中宣講的。

◆《反對本本主義》,此文為1930年5月,由劉少奇為中共中央起草的對黨內領導幹部的宣傳、教育文件。

◆《中國革命戰爭的戰略問題》,《毛選》稱本文為毛澤東於1936年2月為總結第二次國內革命戰爭的經驗寫的,實際上是當時的中共中央政治局為總結第二次國內革命戰爭,由張聞天和周恩來起草,由毛澤東出面在紅軍大學的演講稿。

◆《實踐論》(1938年5月)、《矛盾論》(1937年8月),《毛選》 說這兩篇論文都是毛澤東寫的,曾由毛澤東在延安的抗日軍政大學作過講演,實際上是由周恩來、林伯渠、王稼祥、康生、陳伯達等人起草的,毛澤東只是作了修改,就成了毛澤東寫的了。

◆《為了爭取千百萬群眾,進入抗日民族統一戰線而鬥爭》,此文為毛澤東於1937年5月7日在中共全國代表會議上所作的總結報告,但文稿實際上是由中共中央書記處起草的,張聞天、周恩來作了修改。

◆《論持久戰》(1938年5月)、《抗日遊擊戰爭的戰略問題》 (1938年5月),前者為毛澤東1938年5月26日至6月3日在延安抗日戰爭研究會上的演講稿,實際上,這兩篇文章都是由周恩來、張聞天、林伯渠、康生等起草,董必武也參加了修改,曾被定為黨校的中心教材。

◆《論新階段》,毛澤東於1938年10月,代表中央在中共六屆六中全 會上作的政治報告,文稿是由王稼祥、康生起草的。

◆《中國革命和中國共產黨》(1939年12月),本文是由中共中央書記處集體起草的,後經周恩來、劉少奇、王稼祥、康生等人修改,曾被定為黨校的中心教材。

◆《新民主主義論》,此乃毛澤東於1940年1月9日在陝甘寧邊區文化協會第一次代表大會上的演講,文稿是由中共中央委託康生、陳伯達、艾思奇等人起草,經中央集體討論定稿的。

◆《打退第二次反共高潮後的時局》(1941年3月18日)《關於打退 第二次反共高潮的總結》(1941年5月8日),《毛選》稱這兩篇均是毛澤東為中共中央寫的對黨內的指示,實際上是中央委託周恩來起草的,董必武也參加了部分意見。

◆《改造我們的學習》,此文為毛澤東於1942年5月19日在延安幹部會議上所作的報告,文稿是由康生起草,經王稼祥修改的。當時是以中共中央學習研究組的名義發表的。

◆《整頓黨的作風》、《反對黨八股》,前者為毛澤東於1942年2月1日在中央黨校開學典禮上的演講,後者為毛澤東1942年2月8日在延安幹部會上的講話。這兩篇文章都是由林楓起草的,陳雲、李富春等人參加了修改。

◆《論聯合政府》,此文為毛澤東於1945年4月20日在中共第七屆全國代表大會上所作的政治報告,文稿由康生、艾思奇、胡喬木等人 起草,任弼時、張聞天、劉少奇等作了修改。

◆《論人民民主專政》(1949年6月30日),此文為慶祝中共建黨28週年的專論,文稿是由中共中央集體起草的,主要執筆人是陳伯達、艾思奇和鄧力群。

~~~===≡≡≡⊙⊙≡≡≡===~~~

《毛選》著作權的爭議從未中斷,綜觀以上各篇文章,完成的具體情況,並不完全相同;但不是毛澤東寫的,最後都變成毛澤東寫的了。就這一點來說,毛本人是知情的。因為最後成書時他本人是親自審定過的。這就構成“知識產權”的侵權問題。當然,那個年代,無論是毛本人還是其他任何執筆者的頭腦中,都沒有“知識產權”意識。儘管如此,在中國傳統的道德觀念中,文責自負,君子不奪他人之美,應該說對上述侵權行為還是有道德上的規範和約束的。也許正是出於這個原因,關於毛澤東著作的署名問題,在中共內部也是一直存在著不同意見和爭論的。早在1945年6月,中共七屆一中全會對這一問題曾有過以下兩點非常不合情理的決議 :

一、凡是有毛澤東同志演講的、由毛澤東代表中共中央審閱的檔,在編印時要用毛澤東同志名義;

二、凡是過去已由毛澤東同志名義發表的著作,一律不再更改或增加其他作者的名字。

1956年11月上旬,中共中央政治局候補委員陳伯達、康生曾提出《堅決捍衛毛主席著作光輝思想》的意見書,提出:“黨內有人企圖否定毛主席的地位、否定毛主席思想是全黨的指導理論”,為此於1956年11月中旬召開的中共八屆二中全會上,再次做出決議:

一、全黨要維護以毛澤東主席為首的黨中央權威;

二、毛澤東同志著作是毛澤東思想的集中表現,是毛澤東同志的革命工作經驗的結晶。

1980年9月,習仲勛、譚震林、徐向前等五人向中共中央提出,再重新出版《毛澤東選集》時,應當做出澄清:哪些是其他人的著作,哪些是中共中央集體的著作,哪些是中央文件。

1985年2月,中共中央黨校12名主任級教員及25名學員聯署向中共中央、胡耀邦提出關於《毛澤東選集》中若干著作是其他人的著作問題。中共中央黨史研究室也提出“是否在《毛澤東選集》再版或重新出版時,作出適當的更正、闡明”。對此,李先念、王震、宋任窮等人作了批示,指出:“這是一股逆流”,“黨內一直有人要否定馬列主義、毛澤東思想,問題出在領導層”,“黨內右傾思潮發展到了危險的地步”。王震當時為中共中央黨校校長,在黨校黨委會上破口大罵:“誰敢否定毛主席光輝的一生,誰敢反對毛主席著作,就撤他的職,開除他的黨籍;誰敢當我面否定毛主席,我就用槍來回答。”(見1985年3月中共中央黨校《簡報》)

1992年初,胡喬木在重病期間,曾對來探望的楊尚昆、喬石、溫家寶提出:關於毛澤東著作,黨內一直有分歧,應當做出全面審核,哪些是毛澤東親自著作的,哪些是以毛澤東名義發表的,哪些是中央其他同志著作的,哪些是在編輯過程中被牽強地肯定下來的。

胡喬木提出:毛澤東著作中三篇名作(俗稱《老三篇》)──《紀念白求恩》,《愚公移山》和《為人民服務》,甚至毛澤東詩詞中最有代表性的《沁園春‧雪》,即那首“北國風光,千里冰封,萬裡雪飄……”都是出自他的手筆,並要求恢復用他胡喬木的名字。

1993年6月初,中共中央文獻研究室、中共中央黨史研究室、中共中央黨校,曾聯合向中共中央書記處提出過兩份報告,一份是《關於毛澤東著作整理出版工作中存在的問題》。另一份是《關於胡喬木和其他人士對毛澤東著作的意見的處理》。前者披露:經過五年來的工作、訪問、考查、翻閱、核實關於毛澤東生前470多篇著作,包括講話、報告、會議決議、論文、電報稿、社論、按語與批示等,一共有250多篇不是毛澤東親自起草或作修改的。其中有160多篇報告、講話、電文、社論是由其他中央領導同志、中央秘書局(辦)和中央工作人員起草完稿的。毛澤東僅僅對部分報告、講話作過審閱或批上“同意”,“好”或簽上“毛澤東”三字。

1994年1月18日,中共中央書記處就上述報告曾作過三點批示:

一、中央一貫認為,《毛澤東選集》中的理論、思想是中國共產黨集體革命工作的結晶,不是個人的。

二、審核、考證《毛澤東選集》原稿的作者、原稿部門、發稿時間與場合的工作是必要的。

三、一些情況以內部掌握為宜,以免引起混亂和爭議。

而對中共中央文獻研究室、中共中央黨史研究室、中共中央黨校於今年6月中旬又提出書面報告《關於〈毛澤東選集〉中著作原稿的審核、考證意見》,中共中央書記處今年7月21日又作了三點批示:

一、維持原有的決定是正確的,一旦更改會有大的影響;

二、《毛澤東選集》中的理論、思想是中國共產黨集體革命工作經驗的結晶;

三、審核、考證結果資料存檔留作參閱用。