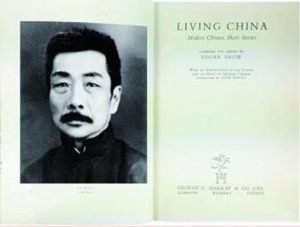

晚年的魯迅對姚克非常器重,經常互通書信。姚克與蕭紅、蕭軍一樣,能獲魯迅親自招待。其中一件趣事是,書本接近編成時,姚克覺得魯迅寄來的作者照不夠好,於1933年5月26日專程帶他到上海雪懷照相館拍照(該照相館位於南京路先施公司後面),二人也因此留有合照。前者成了魯迅最有神采的照片,後被選作該書的封面照。

1936年10月19日魯迅逝世,備極哀榮。國母宋慶齡主持葬禮,姚克站在她身旁擔任司儀。他還跟斯諾聯名敬贈輓聯:譯著尚未成書,驚聞隕星,中國何人領呐喊; 先生已經作古,痛憶舊雨,文壇從此感彷徨。

其後他在《天下》發表《魯迅的生平與著作》悼念文章,向西方學術界介紹魯迅的文學成就,於1936年11月刊出。

魯迅與姚克交往的許多信息保留在存世的三十三封書信中。打開這些信札,時光倒流至一九三三年三月五日,如同晴空的雲朵向世間投下多情的影子,緩緩流過上海灘的街道、電車、洋樓屋頂……最後定格在一九三六年四月二十日。

發黃的信封上顯示,收信人經常搬家,並且還在京滬兩地奔波。“本埠法租界福照路鄰聖坊六號”“本埠麥特赫司脫路第四十巷第七號”“北平煤渣胡同二十一號”“北平西堂子胡同中華公寓四十七號”“本埠靜安寺路靜安別墅六號”“本埠霞飛路葆仁裡二十一號”……

偶爾會看到編號,恐是怕寄信丟失而想的法兒。誤投、丟信在二十世紀三十年代是常有的事情,更有無緣無故的檢查、沒收。於是,有的被貼上了“當地官長委員檢查重封”的鉛字條。有“魯寄”,有“周寄”,更有“許寄”,即便就是魯迅本人換著名稱書寫的,也可看出許廣平為之費了不少心神。信札中,還出現了制作精美的請柬,含有貝多芬、莫扎特名曲的英文節目單……筆墨之外的文人雅集、文藝盛會,今人已無法穿越而身臨其境,只有浮想聯翩。

這是魯迅先生一個人的敘說,他那用了一世的金不換毛筆,時而於尺素,時而在花箋,寫下姚克先生、莘農先生、Y. K.先生、Y先生的抬頭,我們卻無法直接聽到最初展信而讀的那個年輕人,面對落款自稱“魯迅、豫才、迅”的文壇前輩,絮絮說了些什麼。

現存第一封魯迅致姚克短簡,寫在印有橘色線條、垂目靜思的弓背羅漢的箋紙上,從抱怨北新書局辦事散漫開始說起。看得出,這位姚克先生在一九三二年十二月四日給魯迅先生寫過一封信,委托北新書局轉交。未曾想,載著滿滿期待的信箋靜待了三個月,無人關注。三個月後,魯迅又連著收到姚克兩封來信,於是,立馬給了對方確切的通訊地址,定了見面地點,要當面答復對

方信中所提出的關於一本書的疑問。

三個月的等待,是什麼樣的心情?是什麼書讓先生願意在內山書店與這位年輕人相見呢?

很快,就在先生回信的字裡行間,讀者領會到這位年輕人的熱情、執著和認真勁兒。魯迅告知自己的時間表,雖繁忙而欣然接受短暫見面,答復問題。同時知悉先生做事的細致和周全。剛剛寄去請柬,即刻再度寫信告知。一次設在大馬路石路知味觀杭菜館的隆重宴請行將開始,主要客人是“莘農先生”及“令弟”(即姚志曾)。

魯迅開始主動邀約這位隨後站在自己身邊合影的年輕人。老地方北四川路底內山書店,不見不散。

一九三三年六月十八日,譯文和照片等實質性話題浮現。社會形勢頗嚴峻,“現在是常常有人不見了”。讀歷史大事記可知,中國民權保障同盟總干事楊杏佛即於此日慘遭暗殺。國民黨特務發出的黑名單裡,魯迅的名字赫然在冊。然而,先生在信中僅輕描淡寫曰:“近來天氣大不佳。”對方在猜測報上所讀到的文章是否為先生所寫,關心先生是否一切安好。先生安慰道,雖有人受了恐嚇,然而並不是自己,無須擔心,因為“比先前更不常出外”。

貼了鉛字條的信封成為永遠的隱喻——在檢查制度和創造性思想之間,永遠沒有共同的尺度。

姚克去了北平。“未知何日南歸”,先生有了淡淡的思念,信的內容也愈加豐富起來,“京派”與“海派”比較的灼見,閃現其間。

S君(即美國記者埃德加·斯諾)出場,使二人的話題更多處於中外文化比較的視野之下。

1933年3月5日魯迅致姚克的信

一九三三年十一月五日,非常長的一封信,寫滿四頁素紙。對方關心的是評傳,而先生卻大談與施蟄存的筆墨官司。魯迅在信裡說——“在古書中找活字,是欺人之談”。姚克很期待先生再創作小說,先生難得地推心置腹:“多年和社會隔絕,不在漩渦中心,寫不了小說了。”後附詳細的對於評傳之意見,可知是關於先生的評傳。而先生秉持客觀嚴謹的態度,細節一一糾正。比如,“我只編《莽原》,《語絲》是周作人編的,我只投稿”。又回答了對方三個關於小說譯本的問題。

看來姚克是在翻譯先生的作品,自己還要用英文做小說。對於後者,魯迅極為誇贊,用了一連串“極好”“極對的”“極意先睹為快”,並說,“中國的事情,總要中國人做來,才可以見真相”。先生平日裡很少用“極”字,他的最高評價,往往就是“不壞”“是好的”。能讓“極”字在先生筆下高頻出現的人,一定是讓先生特別欣賞的青年才俊。

論小說,論詩,論美術,談歷史,談治學,談世像,面對這個視域寬廣的二十幾歲的小友的不斷發問,五十歲出頭的魯迅興致勃勃,靈感如同噴發的煙火,金句頻頻而現。要為先生的作品配插畫,姚克是這麼說的:“好的插畫,比大油畫之力為大。”魯迅被深深觸動了,不覺將之視為知己。先生極力提倡“末技”,並溯源至漢畫像,向對方和盤吐出了多年的願望——打算出版漢畫像選集。而姚克主動請纓,希望譯為英文,將中國這一獨特的藝術遺產介紹到海外。先生殊為驚喜。

看得出,姚克交際十分廣泛,結識不少國際友人,S君且不說,法國譚麗德女士、奧國魏璐詩(Ruth Weiss)女士,均是他引薦給先生的。還有本國的美術青年王鈞初、梁以俅等。漸漸地,先生需要譯成英文的文字,幾乎都找姚克幫忙,包括赴巴黎木刻展作品目錄、給寓居蘇聯的德國美術家巴惠爾·艾丁格爾(P. Ettinger)的信等。乃至給S君夫婦寫信,需要怎樣的禮儀、格式,也會讓姚克先寫出個樣子來,照抄。

除了三十三封信箋,另有幾個已經找不到當年信箋的空信封,其中一件用毛筆豎寫著“本埠麥特赫斯托路四十巷第七號 姚莘農先生 周寄 五月二十八日”,比普通信封略大,像是寄賀卡用的。另一件用小楷毛筆橫寫著靜安寺路的英文地址,雖然不小心被墨汁弄污,仍可辨認出姚克中文名與Edgar Snow的英文名共俱其上。最後一件,用鋼筆豎寫著“棋盤街商務印書館編譯部 姚莘農先生 周喬峰 寄 六月二日”。

這是些什麼內容的信箋呢?未知的謎底有待探究。

二

由信札堆起的團團疑雲,不妨先到魯迅日記裡去釋放。姚克,也被寫作姚君、姚莘農、莘農、姚惺農、惺農,在日記中被魯迅反復書寫了一百四十四次。每一次用視線點擊這些符號,腦海中的畫面都會由模糊而愈加清晰。日常的生活流代入了鏡頭感。

初次約見時,先生正忙於籌劃搬家,見面第二天,他便到施高塔一帶看屋去了,准備遷居。在知味觀杭菜館的隆重宴請,是一個起風的晴朗之夜,魯迅正式將姚君介紹給上海文學界,席間有郁達夫等,共十二人。某個夏日午後,姚克冒著酷熱帶來兩幀照片,帶走先生的《野草》《兩地書》等二十余本著作。某個隆冬寒夜,魯迅復信姚君,手指凍僵,裝上火爐以取暖。某次姚克訪大陸新村,前腳離開,黎烈文、蕭軍、蕭紅後腳邁進——一種人生狀態浸入更為廣大的生命群體中,互放的光亮……

魯迅致姚克信封,不小心被墨汁弄污

信札與日記的互動又帶出了更加具體復雜的問題:一九三二年十一月三十日,先生赴京探母後歸來滬上,便已經見到了姚克的第一封信,並於十二月三日上午寫了回信,可惜此信已不存世。還有,一九三三年五月二十八日,舊歷端午,先生“以照相二枚寄姚克”。如今只剩下空信封,寄的是哪兩張照片呢?

流水賬似的日記原本就是有限呈現的藝術品,日常生活的表層之下,掩藏著無數深深的潛流。大量空白的存在,使得魯迅與姚克數次見面時的場景、神態、心情、動作以及言語之外的默契,這越來越多的未知被更深層次地喚起,讓人內心鼓脹著期待之帆。特別是一九三三年三月七日的首次見面,和一九三六年九月二十二日的最後一面,是怎樣的情境?

回憶錄與信札、日記隔空對話,事件脈絡、細枝末節漸漸彰顯。主人公的著裝、儀態、語調、動作、眼神、表情,這一切最先在先生逝世十天後,隨著姚克沉痛的筆調逐漸明晰。

初見時的先生,身著藏青色嗶嘰袍子,寬大的袖口處,露出了內裡綠色的絨線衫,腳蹬一雙黑帆布橡膠底鞋。眼珠轉動敏捷,看人時定直而尖銳,鼻子挺直,鼻孔寬大,顎肌堅韌,雙唇緊闊,暗示著堅強正直的性格和百折不撓的精神。

穿著嶄新洋服、頭發梳得精光的姚克,手裡捧著筆記冊,畢恭畢敬地端坐著,認真傾聽先生抑揚頓挫的紹興官話,努力理解著、思考著,原來那封被北新書局耽擱了的信札中所提到的書,正是中國現代短篇小說集Living China,即《活的中國》。作為這本書的英譯者之一,姚克的疑問甚多,比如,《阿Q正傳》中的“三百大錢九二串”,《故鄉》裡的“猹”,這些蘊含著浙東風俗的稱謂,用英語該如何表現,才能更好地傳達神韻呢?

先生通過姚克手中的筆告訴我們,“三百大錢九二串”是紹興鄉下的一種陋俗,名義上是三百大錢,事實上每串只有九十二文,三串合著是二百七十六文,差不多打了一個九折。“猹”字是照紹興土音創造的俗字,狀如小狗,跑得很快,常在瓜田裡偷西瓜吃。既不是獾豬,也不是刺蝟、黃鼠狼,更不是紹興獨有的什麼珍禽異獸,想起來大概只有“狗獾”足以當之,譯成“badger”大抵是不錯的。

鏡頭切換至魯迅逝世三十一周年,香港九龍,姚克在書房“坐忘齋”,奮筆疾書,思緒再次回到一九三三年的上海內山書店。台北《純文學》主編林海音大膽衝破當時台灣不能正面談論魯迅的禁忌,配魯迅油畫像刊發了姚克的回憶錄《從憧憬到初見》,且高調評價這是一篇出自當代“文章高手”的、難得的談論魯迅的文字。又一批新的讀者清晰地明白了魯、姚第一封信的去向,以及第一次見面時的詳細過程。

魯迅寫於一九三二年十二月三日的第一封復信,姚克其實是很快就收到了的。那是用白紙小洋信封裝著的素箋,先生用挺秀的行書、簡潔直爽的措辭,客氣地答應了授予其作品英文版權的請求。

魯迅日記,1933年5月26日、28日兩次提及姚克

原來,魯迅日記中的“施樂君”,就是書信中的S君,美國記者埃德加·斯諾,後來以《西行漫記》一書聞名中外。斯諾於淞滬會戰前夕結識姚克。為了向歐美世界介紹真實的、急劇變遷中的中國,斯諾決定翻譯中國新文學,姚克提議首選魯迅小說集《吶喊》《彷徨》中的作品。二人決定合作,首先需要征得魯迅同意,沒想到很快就得到先生的許可。興奮的斯諾著急將魯迅第一封回信作為著作權授權憑據寄往美國的出版社,忘記了影印副本,以致今人無從見到這封信。

至於被北新書局耽擱的第二封信,是因為翻譯中遇到的問題非當面請教先生不可,然而,姚克在三個月的等待中,對未曾謀面的大文豪之心態,姑妄揣摩了良久。馬上去信催詢,未免顯得浮躁,不如繼續耐心等待。只是斯諾從北平來信一再催促,姚克才又給先生寫了第三封信。

其實,《活的中國》並未收入《阿Q正傳》和《故鄉》。這書分為上下兩部:第一部全為魯迅作品,一共七篇,分別是小說《藥》《一件小事》《孔乙己》《祝福》《離婚》和散文詩《風箏》,還有一篇意想不到的雜文《論“他媽的”》;第二部遴選十四位左翼作家的十七篇作品,都是采納了魯迅的建議而選入的。

斯諾與姚克在翻譯魯迅作品時,合作方式就像東京時期的周氏兄弟。姚克先盡量忠實地將魯迅作品翻成“直譯稿”,再由斯諾修改成流暢的“二稿”,然後兩人將二稿和原文勘對,逐字逐句地推敲,反復修改,務求忠實流暢兼而有之。不諳中文的斯諾稱姚克為“能干的合作者”,“一位有才能的青年評論家、劇作家和散文家,並且是魯迅的知友”。翻譯正在進行期間,斯諾要到日本東京結婚,而且統一報社(Consolidated Press)也要調他去北平。此後,這項工作便更加仰賴姚克與魯迅的密切聯系。斯諾為翻譯魯迅作品而研究魯迅生平,寫了《魯迅評傳》,姚克將之譯成中文後寄給魯迅審閱,於是,便有了信札中魯迅認真提出的十一條修改意見。《活的中國》於一九三六年十月由英國倫敦喬治·哈拉普書局出版。美國出版商是約翰·戴公司,老板是賽珍珠的第二任丈夫理查德·沃爾什。遺憾的是,魯迅恰於此時病逝,未能見到該書問世。

埃德加·斯諾與海倫·福斯特1932年冬在日本東京結婚

綜合信札和回憶錄,可以推斷,魯迅對照片上這個“小布”氣的年輕人印像非常好。而能讀出魯迅小說在形式上學習了西方,在人物塑造方面卻傳承了中國傳統小說筆法,這可不是一般的文學眼力,說明姚克對英語和中國傳統文化都很精通,特別是那股不弄明白問題決不罷休的執著勁兒,很有可能讓魯迅回想起了三十年前自己在日本東京的隱讀歲月。那時候,兄弟怡怡,專注翻譯異域文學,披荊斬棘,樂而忘憂。巧合的是,這與姚君的初次晤面,來者並非一人,而是結伴的姚氏兄弟。

當年,為了避免反動當局對郵件的檢查,魯、姚往還信札常常通過在上海實業銀行工作的姚克六弟姚志曾轉寄。姚克來信裡的譯文,特別是英文稿件,魯迅也常請姚志曾再做打字校訂,或請其英譯給國際友人的問候信。魯迅日記中的姚志曾,多寫作“省吾”,共出現十一次,一般是為傳遞信函,或者陪同姚克而來。

在二十世紀八十年代紀念魯迅逝世五十周年的活動中,姚志曾發表《偉大的形像 難忘的回憶》一文,其中提及魯迅與姚氏兄弟一九三三年四月十三日第一次共飯,是在麥特赫斯脫路兄弟二人合住的寓所。二人用紹興太雕和蘇式菜肴招待魯迅,先生本答應為《亞細亞》(Asia)雜志刊登作者像而來拍攝照片的,結果三人談興甚濃,不知不覺天色已暗,竟都忘記了飯後照相的大事。因此,才又有了五月二十六日的照相計劃。

第一次共飯一周後,即四月二十二日,魯迅張羅了知味觀的宴請,是對姚家兄弟的回請,也是將姚克介紹給上海文壇的特意安排。魯迅在自己設計的請柬上寫下“令弟亦希惠臨為幸 魯迅並托”。姚克回憶在場的有茅盾、黎烈文、田漢、丁玲、郁達夫、樓適夷等十幾位當時的文壇名家。同去的姚志曾晚年更追憶了先生席間談話的風采——先生興高采烈,縱談時事,鋒利地抨擊權門、市儈,語調激昂,甚至站立起來,脫去長袍,只穿著短襖和毛背心,提高嗓門,繼續談論。先生特別提到“吊膀子”一詞,讓在座者感到十分新鮮。後來寫到《新秋雜識三》裡邊,發表於《申報·自由談》。那次宴請後,結識了黎烈文的姚克在《申報·自由談》先後發表了《美國人目中的中國》《讀古書商榷》《北平印像》等文章,魯迅在書信中均鄭重告知自己曾認真讀過。由此可見,先生是如何真誠熱心地鼓勵和提攜文學青年。

1933年4月19日魯迅致姚克請柬

三

實際上,彼時的姚克已非文壇新人,只不過發力領域在英語世界。其母校東吳大學校刊《老少年》稱贊其“著作等身,海內交譽”,蓋因姚克在上海世界書局任編輯時,不但英譯《茶花女》等著作,還編輯《大學英文選》,風行海內。一九三三年七月十三日,美國黑人作家倫斯敦·休士(Lanston Hughes,1902-1967)造訪上海,現代雜志社、文學社等團體曾舉行歡迎座談會,由姚克擔任翻譯。休士贈送姚克短篇小說集《白人們的行跡》(The Way of White Folks),姚克選譯了《聖誕老人》《好差事沒了》等幾篇刊於《譯文》。

魯迅逝世後不久,一些外國人正是通過雜志《中國評論周報》(The China Critic)刊登的姚克英文文章《我所了解的魯迅》(Lu Hsun: As I Know Him),認識了我們的民族魂。姚克發表於《天下月刊》(T’ien Hsia Monthly)的《魯迅的生平與作品》(Lu Hsun: His Life and Works),又讓他們認識到魯迅在中國新文學史上的地位——發現了中國新文學的“新大陸”,現代中國第一位人民作家——其小說中主要人物大都是古代文人不屑作為文學藝術表現對像的農民及普通人;同時知曉了魯迅晚年“久藏心頭”而未曾實現的三大願望:一是從新的闡釋角度書寫中國文學史;二是編一套完整的漢唐石刻摹拓本;第三,也是最重要的,是寫一大本回憶錄,將現代中國歷史上最動蕩時期的戲劇性史實事件悉數盡收。

那麼,姚克何時正式到魯迅的上海大陸新村寓所拜訪的呢?所有的文獻均顯示是在二人相識一年之後的一九三四年五月。是月二十四日,由北平返滬的姚克留條內山書店,告知魯迅先生自己的近況,此時的通訊地址是靜安寺路靜安別墅六號。魯迅當晚回復,並邀請對方二十七日下午五點鐘,惠臨“施高塔路大陸新村第一弄第九號”,“擬略設菲酌,藉作長談”。二十七日晚,姚克果然在周宅夜飯,席間茅盾作陪。此後,深受先生信賴的姚克成了周家常客之一。

從一九三四年八月三十一日的信看,姚克復又返回北平,通訊地址是海澱,此後有一年的信件缺失。信件缺失的半年期間,先生日記中仍斷續記下致信省吾,可見與姚克是間接保持聯絡的,只不過信件沒有保存至今。自一九三五年一月開始,又有半年時間,姚氏兄弟雙雙未曾出現在魯迅日記中。這一年秋天,姚克重回上海後,通訊地址固定在霞飛路葆仁裡二十一號五號房。本年通信僅存兩封。

重返上海灘的姚克參與編輯英文月刊《天下》,英譯曹禺的代表作《雷雨》(連載於1936年1月至4月《天下》第2卷第1至4期),還擔任明星影片公司編劇委員會副主任,是電影《清明時節》的編劇。特別值得一提的是,他加盟魯迅、黃源主持的“譯文叢書”編譯隊伍,翻譯了蕭伯納的劇本《魔鬼的門徒》(The Devil’s Disciples)。一九三五年十月二十日的信中,魯迅在催促姚克交稿,轉給出版社付印。

魯迅像,1933年5月26日由姚克陪同攝於上海雪懷照像館

一九三六年九月二十二日的最後一面,姚克帶去周宅的正是《魔鬼的門徒》特印本,五十本中的第一號。先生正虛弱地躺在藤椅上,手指間仍夾著煙卷。他由衷地稱贊書的裝訂和銅版之精,特別是中國錦的封面,在國內出版的新書中鮮有其匹。翻開書封,是姚克清秀的題字:“魯迅先生誨正 莘農,上海一九三六,九,一八”。

一九七七年,身在香港的姚克仍滿懷深情地追念著最後一面時的先生,如何對他殷殷關切:加入明星公司後工作是否愉快?身兼英文《天下月刊》編輯,負擔是否太重?而他在勸慰先生以身體為重的同時,告知他,《活在中國》已見於本年英國秋季新書目錄中,至於何時能夠寄到上海,尚未可知。

未料想,先生沒有等到親見《活的中國》面世,便永遠離開了人間。肉身可泯,著作不朽。一九六九年,《活的中國》出版三十三年,也是魯迅先生逝世三十三周年之際,日本東京有出版商願重印該書,用於美國的中國文學和語言課程。於是,移居瑞士的斯諾致函姚克,再度聯手,鼓勵姚克為再版寫序文。

《活的中國》扉頁

回首開篇提到的魯迅與姚克在上海南京路雪懷照相館的合影,其實,進入古稀之年後的姚公曾自言當年如何“小布氣”:“攝影時穿著一套那時最時式的西服,渾身‘小布’氣(那時‘小資產階級’文藝界通稱為‘小布爾喬亞’,簡稱‘小布’),但魯迅先生卻並不因此而嫌棄我,可見他不是一個以貌取人的皮相者。”

與這張合影同時拍攝的魯迅半身單照——魯迅影像史上最傳神民族魂寫真,最早與斯諾撰寫的《魯迅評傳》一起刊登在一九三五年一月出版的美國《亞細亞》雜志,後刊於《活的中國》扉頁。

魯迅逝世後,這幅照片被選為遺像,放大後擺在萬國殯儀館供人吊唁。萬分悲痛的姚克與斯諾一同署名,敬獻挽聯:

魯迅先生不死

譯著尚未成書,驚聞隕星,中國何人領吶喊;

先生已經作古,痛憶舊友,文壇從此感彷徨。

姚莘農、Edgar Snow 敬挽

姚克作為魯迅先生治喪委員會“治喪辦事處”工作人員,擔任祭禮司儀,胸戴白花,站在宋慶齡身邊;為先生抬棺扶靈,被稱為“魯門十二釵之一”;與歐陽予倩率領明星影片公司為先生的葬儀留下珍貴的紀錄片,並招待中外記者……

宋慶齡在魯迅葬儀上發表演說,左前為姚克

即便是當事人的回憶錄,下筆寫來也不可能完全客觀至擺脫對於歷史的再想像。其實,關於如何在寫作時遙想過去,魯迅致姚克信札中的議論非常精彩,至今仍廣為征引。他一再鼓勵後來曾翻譯京劇,並創作歷史劇作的姚克,在編劇時盡量參照第一手資料,譬如秦代的典章文物、漢時的生活習俗等,應多參看漢畫像,特別是《武梁祠畫像》《朱鮪石室畫像》。

魯迅鼓勵姚克——

誠實寫作,憑良心寫作……為了能做到這一點,你必須直面現實,並且通過自己的經歷獲取對種種現實的了解。

世界上洋熱昏一定很多,淋一桶冷水,給清楚一點,對於華洋兩面,都有益處的。

只要寫出實情,即於中國有益,是非曲直,昭然具在,揭其障蔽,便是公道耳。

四

先生去世後的姚克,輾轉上海、歐洲、香港和美國,人們可以從舊報刊的報道中約略勾勒出他的人生概況。他留下的電影劇本、譯著,以及後來浮現的回憶錄和研究文章等材料亦透露了他肉身與思想的蹤跡。早年有“小布”之稱的姚克,一度成為上海灘小報炒作對像,但縱觀其一生,有那麼多扎實的劇作和譯著,還有跨界的研究著作,實在是可告慰對他殷殷期待的先生。

抗戰前夕,姚克去往蘇聯參加莫斯科戲劇節,其間戰爭爆發,只好先去英國講學,後轉往美國耶魯大學戲劇系學習。一九四〇年,姚克回到孤島上海,與黃佐臨、吳仞之創辦上海職業劇團。他導演的劇作有蘇聯劇作家柯泰耶夫的喜劇《新婚曲》,有王爾德的《少奶奶的扇子》,有楊絳編劇的《游戲人間》,還有自己編劇的《清宮怨》《楚霸王》和《美人計》等。他應邀在聖約翰大學、復旦大學等高校任教,講授外國戲劇。一九四八年姚克南下香港,擔任永華影業公司編劇,編寫《清宮秘史》《玫瑰玫瑰我愛你》《豪門孽債》《此恨綿綿》《一代妖姬》《陋巷》等電影劇本,曾執教於香港新亞書院、聯合書院、中文大學,並擔任麗的電視台戲劇顧問。值得一提的是,一九六二年,姚克將魯迅的中篇小說《阿Q正傳》改編成電影。一九六五年,姚克再度赴美,先後在加州大學、太平洋大學、夏威夷大學任教。可以說,姚克是唯一在內地、香港及英語世界不遺余力宣傳魯迅精神的傳承者。

二十世紀五六十年代,由於《清宮秘史》遭到批判。僑居海外的姚克在大陸文藝界的視野中消失了,他與魯迅合影中的形像也被抹去。

一九九一年九月二十六日,姚克在大洋彼岸給弟弟姚志曾的最後一封信中,寫下這樣一段話:

長吉的“小槽酒滴真珠紅”,李白的“吳姬壓酒勸客賞”,現今只見過開啤酒瓶的青年,怎能想像得出這是怎麼一回事呢?此外,還有唐朝的地圖若干幅,標示唐帝國疆域之變遷以及長安、洛陽的宮殿,街道、坊裡、寺觀、名勝,市區、郊區、陵墓,等等。例如,翰林院、梨園、教坊、平康裡、灞橋、曲江池、慈恩寺……還有長吉任奉禮郎的太常寺,他居住的崇義裡……都在那裡?非有圖示不能有具體的認識。還有官吏的服裝,婦女的化妝等,也非得有圖片不可,因為現代人所常見的仕女畫和舞台上的裝束,都不是唐朝的時世妝,如果憑這些假古董來想像唐人之風貌,就差以千裡了。

當時,從大學退休的姚克已經潛心李賀研究十四年,著有李賀新傳,編有李賀年譜,並打算出一本《李賀錦囊歌詩集》。對於如何想像盛唐,秉持了最大限度求真的嚴謹態度。

三個月後,亦即一九九一年十二月十八日,姚克心懷終於可以回到祖國的希望,卻令人遺憾地病逝於舊金山,墳墓隔岸遙望故土。

“留下一個真相”,這與先生當年通信時所獲的教益,貫穿了姚克的余生!

之後,姚克協助埃德加.斯諾編譯中國當代短篇小說集《活的中國》(Living China)於1936年冬由英國倫敦喬治.G.哈拉普公司出版。該書第一部分包括魯迅的五篇小說和兩篇雜文,由姚克翻譯;第二部分包括郭沫若、茅盾、丁玲、張天翼、蕭軍、蕭乾等人寫的十七篇短篇小說, 由蕭乾、楊剛翻譯。而在這期間魯迅還提議姚克翻譯蕭伯納的戲劇《魔鬼的門徒》(The Devil's disciples),並介紹給文化生活出版社出版。還建議姚克以嫻熟的英語多向西方介紹中國文化,「寫英文的必要,決不下於寫漢文,我想世界上洋熱昏一定很多,淋一桶冷水,給清楚一點,對於華洋兩邊,都有益處的。」

1936年10月19日魯迅病逝,姚克驚聞噩耗,他與斯諾敬致輓聯云: 譯著尚未成書,驚聞隕星,中國何人領吶喊; 先生已經作古,痛憶舊雨,文壇從此感徬徨。

10月22日的追悼會上,姚克擔任司儀。還是扶靈者之一。

扶靈者包括宋慶齡,茅盾,許廣平。抬棺者是:

1) 巴金:著名當代作家,世紀老人,著有《家》《寒夜》《隨想錄》等作品

2)胡風:原名張光人,現代文藝理論家,左翼作家聯盟領導者

3)蕭軍:作家,原名劉鴻霖,曾担任中國全國文聯委員,作家協會理事。

4 )蕭乾:記者、作家、翻譯家,著有《籬下集》,《夢之谷》,《人生採訪》

5)曹白:民國時期的木刻家,30年代参與左翼文化運動,后参加新四軍,創辦《大眾報》和《江南》報紙。

6)周文:翻譯家、作家,將蘇聯經典小說《毁滅》、《鐵流》改編為通俗本

7)歐陽山:近現代作家,著有《玫瑰花殘了》《英雄三生》《前程似錦》等作品

8)聶绀弩:著名詩人、散文家,曾擔任《文匯报》主編

9)黎烈文:作家。翻譯家,著有《西洋文學史》《法国文學巡禮》等作品

10)鹿地亘:日本作家,反戰代表,受到軍國主義迫害后流亡中國

11)黄源:俄文翻譯家,譯有《屠格涅夫生平及其作品》、《世界童話文學研究》等書籍

12) 陳白塵:左翼戲劇家,創作大量劇本,代表作《亂世男女》、《結婚進行曲》等等。

13)吳朗西:著名編輯家、出版家和翻譯家,深得晚年鲁迅的信任

14)張天翼:作家,曾擔任《人民文學》主編,代表作品包括《寶葫蘆的秘密》、《秃秃大王》。

15)靳以:作家,代表作《血與火花》、《洪流》

16)孟十還:作家,俄國文學研究者,曾和鲁迅合作翻譯《果戈里選集》,與鲁迅来往密切

左1:巴金,右1:鹿地亘

左2:胡风,右2:欧阳山

左3:黄源,右3:张天翼

左4:靳以,右4:姚克

左5:吴朗西,右5:周文

左6:萧军,右6:黎烈文

以上是根據照片查考出第一次從萬國殯儀館起靈,抬下台階送入靈車過程中的名單。

除此之外,關注照片憑空多出的那雙手,明顯不是一個中國人,在當時的環境下,是不可能有外國人出現在抬棺名單中的。

那麼,這個外國人到底是誰呢?在巴金的回憶錄中,記者者找到了答案。

巴金

“在往墓穴去的途中,靈柩是愈来愈重了。那个押靈柩車来的西洋人跑来感動地用英語問道:我可以幫忙嗎?我點了點頭。他默默地把手伸到靈柩下面去。”

原来,鲁迅的葬禮全過程,并非今人想象中那般古板,一個外國人,面對此情此景,都能深深動容,可見當時現場的每一個人,包括前来送先生最后一程的每個民眾,心里都有着多麼真切的悲痛。

按照各方回憶當天的境况,恐怕“抬棺”的人還不止這13個人,到最後,到底有多少人加入了抬棺的行列,恐怕早已說不清楚了。

鲁迅

是啊,在那個中華大地漸漸覺醒的年代,誰還不想親自送這位偉大的“戰士”最後一程呢?

1936年起,姚克投身於上海的進步電影、戲劇事業。「七七」事變後,姚克在上海參加了全國文藝界最早的抗日統一戰線組織「中國劇作者協會」,並與夏衍、陳白塵、崔嵬、于伶、阿英、宋之的、馬彥祥等十六人集體創作三幕劇《保衛盧溝橋》。「八一三」前夕,他代表中國出席在莫斯科舉行之「蘇聯戲劇節」,後因為戰爭所阻,他只得滯留倫敦,在公園、廣場,到處 都能看到他在慷慨激昂地演說,爭取國際間的援助和支持。後來,他獲得洛克菲勒基金會研究 基金到美國耶魯大學戲劇學院研究戲劇。1940年夏,返回「孤島」上海,一面在聖約翰大學任教,一面又從事戲劇活動,與黃佐臨、吳仞之等創辦「上海職業劇團」,主持「金星訓練班」、「苦幹訓練班」,著名演員石揮、張伐、黃宗英、史原、韓非、上官雲珠等俱出其門下。

1941年7月,「天風劇社」在「璇宮劇場」公演姚克編劇,費穆導演之四幕史劇《清宮 怨》,由舒適飾光緒皇帝,慕容婉兒飾珍妃,一時好評如潮,轟動劇壇,咸推為其代表作。1948 年秋,姚克南下香港,任香港永華電影公司編劇,他將《清宮怨》改編為電影劇本《清宮秘 史》,由朱石麟導演,舒適飾光緒皇帝,周璇飾珍妃,唐若青飾西太后,洪波飾李蓮英,上映時大獲好評。

1950年3月,《清宮秘史》在北京、上海等大城市上演,頗獲好評,譽為愛國影片。5月3日,突然一律停映,原因未見公布。

1954年9 月,毛澤東在〈關於《紅樓夢研究》問題的一封信〉中,順帶提到:「被人稱為愛國主義影片而實際是賣國主義影片的《清宮秘史》,在全國放 映之後,至今沒有被批判。」一時之間《清宮秘史》被扣上「賣國主義影片」的罪名,姚克也被 視為罪大惡極的「賣國主義者」。

1967年4月1日,戚本禹在《紅旗》雜誌第五期發表洋洋灑灑數萬字的〈愛國主義還是 賣國主義— 評反動影片《清宮秘史》〉文章,文中提到姚克是一個堅持反革命立場的反動文人。一時之間,批姚克成為當時的熱門話題,批鬥的文章總合有十幾萬字。姚克被戚本禹、史紅兵、晉群新之輩纏得透不過氣來,他發表長文辯駁,其中有篇〈再論《清宮怨》的主題〉,他在結尾這樣說:「這一篇文章將《清宮怨》的主題說得相當明白,我想中小學生讀了上面的摘錄,對這部戲的中心意義,也不至於再發生誤解了。可是有些『纏夾二先生』們似乎至今還搞 不清楚;分明是駱駝,偏說是腫了背的馬;非但不知道自己的認識不夠,反而像發現了新大陸似的,把駱駝硬說是『害群之馬』。所以我不憚煩絮,把九年前寫的文章,再複述一遍,讓讀者 和觀眾都知道,這是我原來的中心意識,不是為掩飾自己的錯誤而臨時編出來的狡辯。」

姚克自1948年秋到香港,歷任香港中文大學、新亞書院、聯合書院教授、中文系主任、 文學院院長。他在香港住了21 年,直到1968年春,才應美國夏威夷大學之聘,到了美國。香港作家編輯王敬羲回憶姚克離港前的日子,說:「看姚先生寫稿,是我畢生難忘的事。姚先生穿 長袍,去到半島酒店大堂咖啡座那類地方是很受眾人注意的。我總是陪他找一個角落坐下來, 為他點了他心愛的咖啡,然後留他在那裡寫稿。當然要事先準備好淺格子的大稿紙。從下午兩 時許到四時半,姚先生大概可以寫二千多字,有時,待我五時前回到咖啡座,姚先生已將一篇 稿寫完。問他是不是寫累了時,回答總是『不累』。」這期間王敬羲還幫他出版了《清宮秘史》、《陋巷》、《坐忘集》等書。王敬羲說:「為姚先生出書,更學到不少為人處事的道理。一本書的三校,姚先生堅持自己校閱,一字不苟、從頭看到尾。記得趕著出版《陋巷》時,正逢大暑, 他老先生仍一襲長衫,只是把袖管捲高一些,在印刷廠狹小的房間,一坐就是三、四個小時。 雖揮汗如雨,從不曾聽過他有任何怨懣之詞。」

姚克在夏威夷大學執教「現代中國文學」和「中國哲學史」。後來又到舊金山,任教於太平洋大學卡利遜學院及舊金山州立大學,專門教授東方文化,從文學藝術到戲劇,從東方哲學到中國歷史,他以他的博學廣識和深刻獨到的見解,贏得廣大師生的敬仰和愛戴。他曾以莊子的 哲學思想,構思、編寫話劇《蝴蝶夢》,自任導演,由學生演出。通過戲劇形式,讓廣大師生了 解中國古代哲人思想之深邃和久遠。而他也把美國著名的話劇《推銷員之死》譯成中文,由他 的學生用中文演出。

姚克從赴美定居後,就與大陸的親友中斷了聯繫。1977 年春,他在大陸的六弟志曾獲悉他 在美的地址後,立即寄信報平安,但卻杳無音訊。後來又接連去信,還多方請旅美親友探詢他 的下落,但還是未能取得聯繫。1980 年春,姚克問題經中共中央組織部多方調查,作出結論:

「姚克在三十年代有進步傾向,在中外進步文化交流方面出過力,沒有反動表現。解放後,我們 對他的評價有失公允。文化大革命又進一步升級。雖然姚克現在國外,也需要給他平反。」中共 為了恢復姚克的名譽,全國各大報刊發表了公正評價姚克的文章,北京人民文學出版社也重印 了《清宮怨》的劇本。但在大洋彼岸的姚克因消息不通,他並不知已沉冤得雪,還終日憂心忡 忡地心存疑慮說:「我因《清宮》一劇惹了無妄之災,避禍海外,不知當局是否可以讓我回來? 亟盼『飛入尋常百姓家』之海燕,王謝堂上能容其重返故巢乎?」。直到 1991年6月,六弟志曾才突然接到姚克的賀卡,雖寥寥數語,卻是親筆所書,而他們十幾年來寄去的信件,他都沒收到。

而由他最後的兩封來信得知,他自1977年在美國大學退休以後,便潛心於唐朝李賀(長吉)的詩歌研究,對這位「鬼才」詩人,姚克在給六弟的信中說:「長吉詩最晦澀難解,自來 注家多不能識其廬山面目,十餘年來,長吉最難解之『詩謎』(錢鍾書語),兄居然能通解百分 之九十九,可使讀者稱快。近已將卷帙浩繁之札記刪汰,第一卷明春可繕清一冊,約二十五萬字,思於上海排印。」又說該書稿:「集古今諸家注解,正偽汰謬,僅保留其正確而有古書可據 者。凡誤解或缺注之處,皆儘量糾正或增補新注,冀成定本,俾讀者有耳目一新之感,而前此 晦澀難解之詩,亦可得而通解。」原來這十四年來,他一直在海外從事這項艱鉅的研究工作,這 對於一位望九的老人而言,無疑的是件了不起的成果。

姚克的來信中,字裡行間,充滿了對家鄉的眷念,並計劃於1992年春返回中國,在蘇州居住數月,完成他的《李長吉詩歌集校注》初稿的結尾工作,同時籌劃在大陸出版。然而就在他 準備將要回國的前夕,竟因偶染小疾,而致不起,於1991年12月19日病逝舊金山,享年 87 歲。自1948年到香港後,直至他去世,這四十餘年間,他有如離巢的海燕,漂泊於海外,終究沒有回到舊巢。

2024-5-21完稿5-31日下午5:37修訂