五、有律法无救恩样本之一:以色列“成功”的局限

以色列在中东的长期存在且发展出了世界罕见的现代化农业,可谓是人类史上的一个奇迹。1992年后正式建立大使级外交关系后,中国和以色列的经济合作日益密切。近年来在农业领域的合作更是日益增多。以色列政府与中国多个地方政府有互惠性的合作关系。

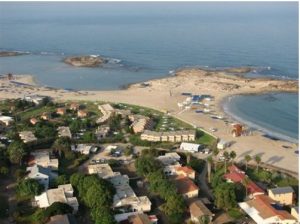

说以色列农业发展是个奇迹,主要是就其恶劣的自然环境和卓越的发展成果而言的。以色列的实际管辖面积为25740平方公里。主要为地中海型气候,特征为漫长而又炎热、少雨的夏季,以及相对较为短暂而又凉爽、多雨的冬季。国土面积的60%为沙漠地区,看上去并不适宜发展农业。然而,以色列95%的食物都是自己生产的;不仅如此,以色列还是主要的果蔬出口国,其在农业技术领域更是处于世界领先地位。

关于以色列农业发展的经验,官方的以色列农业研究组织沃尔凯尼中心负责国际合作和学术事务的助理主任艾达·拉菲埃利教授接受中国记者采访时指出:“以色列农业成功的秘诀在于研究机构、农民以及为农民提供专业培训的延伸服务机构的紧密联系”(见中国国际广播电台国际在线5月26日消息)。

由于长期处于和中东阿拉伯世界的战争和各种冲突中,以色列政府的对华外交整体上表现出某种小国外交的低调状态。事实上,以色列的农业发展有中国难以学习的、完全迥异于欧美西方世界的制度—文化基础。

回到历史有助于我们读懂以色列。有《圣经》学者指出,如果当年希特勒成功地屠杀完犹太人,如果犹太人在几千年的颠沛流离中失去了自己的民族特性而被融合,那么圣经叙述的有效性就会落空。要知道:旧约圣经成功地预言日后耶路撒冷的沦陷使由摩西带领出埃及的以色列民再次沦为奴隶,即便这个民族是引以为傲的、由上帝特选的民族;《以赛亚书》第五十三章更是成功地预言耶稣的受难和复活;《圣经》最后一卷书《启示录》承诺这个民族绝不会消失,直到耶稣第二次来临,审判万民,“以色列全家得救”,“新天新地”降临。

很多人认为这些叙述是编造出来的“神话”故事。其实直到今天的历史都没有推翻几千年前写好的《圣经》。谈到农业制度,与中国人是从生产经验中得出应该建立“休耕制度”相比,古老的以色列民族是从《圣经》的“启示”、也就是上帝的直接恩赐中认识到“休耕”这一农业发展之道的。

根据“申命记”等书的记载,摩西律法下以色列人创建了一种习俗:每七年的最后一年,不从事工作、耕作、劳动,豁免债务人的债务,释放奴隶给予自由,让自己、家人、及周遭的人,甚至是自己的土地,都有获得喘息、生养的机会。

这是一个有利于农业生产与社会和谐的伟大制度创新。当然,根据“历代志”等书的记载,随着一代代新人忘记了祖先的教导,后来的以色列并没有有效地执行“安息年”的律法。由于信仰上的不敬虔,以色列人背离了耶和华所恩赐的约,也就是背离了上帝,以色列人付出了巨大的代价,直到再次沦落为奴隶。

即便如此,以色列历史上,虽然权力更迭,家族争斗不断,却未发生过农民起义以及暴民的毁灭性动荡。

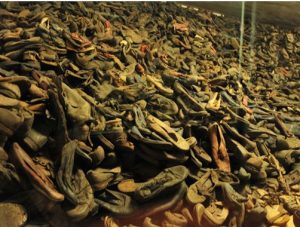

(奥斯维辛集中营于1940年4月27日,由纳粹德国党卫队领导人 HeinrichHimmle下令建造。1942年1月20日举行的万湖会议通过“犹太人问题最终解决方案”,估计约有110万人在奥斯维辛集中营被杀。其中约90%是犹太人)

正如著名的“诗篇”137:1所感发的,“我们曾在巴比伦的河边坐下,一追想锡安就哭了”,直到“奥斯维辛集中营”悲剧,流亡期间的苦与痛、血与泪及其对这番苦痛经历的反思,已经成为以色列民族的集体记忆。

正是因此,当“二战”后“犹太复国主义”的政治实践落地后,在英法的支持下,尤其是在英国首相丘吉尔划定的现代中东版图之中,以色列人在全世界罕见地建立了一种既有别于欧美的资本主义雇佣劳动制,又完全有别于中国等社会主义公有制(例如党领导下的合作制和人民公社制)的集体合作制。

这种制度叫做“基布兹”制度。基布兹是希伯来语“团体”的意思。以色列政府规定:作为供人定居的组织,它是在所有物全体所有制的基础上,将成员组织起来的集体社会。基布兹中没有私人财产,其宗旨是在生产、消费和教育等一切领域实行自愿性的平等与合作。

可以这样说,如果说有哪个国家的制度经济实践成功地推翻了哈耶克《通往奴役之路》等书中的伟大论断,那就是以色列。哈耶克是个一流的学者,他成功地预言到了世界各国由于福利主义和计划经济必然导致的“公地悲剧”,却不幸地在以色列这个国家落空了。这与以色列人独特的文明样式有关。以色列民族整体拒绝了新约圣经的所有叙述。由于拒绝承认《以赛亚书》第五十三章所预言的是耶稣基督,以色列民族迄今整体上认为弥赛亚并未降临。或者说,犹太教的以色列拒绝承认“耶稣是基督”。当基督徒等候耶稣基督第二次来临的时候,以色列民族至今还在期盼弥赛亚第一次降临。这正是后来以色列民族历史进程的重要一环,包括她在基督教化(而不是基督化)的欧洲所受的种种屈辱都与此有关。

以色列因此拒绝福音,继续维持这个民族长期倡导的以律法为中心的信仰生活和社会政治体系。在欧美主流文化看来,律法如今已经被耶稣基督的恩典所成全,“爱”因此是“与福音相称的生活”;在以色列,爱被认为是一种律法下的,由“申命记”中的一系列“礼仪律”和“民事律”所强力保障的弟兄生活。

以色列人的特色在于,这种“爱”,因为是信仰生活的一部分,即便心可能有所不甘、痛苦而不喜乐,在某种时段中,毕竟是能够维持下去的。

例如,以色列是个没有宪法的宪政国家。其宪法性文件是由一系列具体的法构成的。这些法律与西式法律区别甚大,非常尊重犹太教的习俗。在婚姻上,以色列的宗教法庭能够说了算。这就是旧约的“民事律”仍在起作用的表现。在以色列的社会政治生活中,有个特殊的阶层,叫做“拉比”(类似中国的“老师”);以色列为此设有官方的极享尊贵的拉比院。

极有意思的是以色列的司法制度。其法律系统混合了普通法系、大陆法系和犹太法典的一些特点。如同英美法系,以色列实行判例制度和抗辩制度,却拒绝了陪审团制度。这与以色列的犹太教习俗有关。如果说陪审团体现了司法民主化之特点,犹太法典(主要体现在旧约圣经中)却倾向于司法的精英主义气质;判例法则体现了对习俗与历史的尊重。

以色列以这种政治性的方式顽强地捍卫了传统。由此在欧美社会中居于精英地位的犹太人,乐意且能够集中整个欧美的资源来为以色列复国主义提供持续而强大的服务。要知道,在欧美社会中,犹太人是少数族裔,乐意持续地以一种团结互助的情感,支持那些在中东并肩作战、团结互助的同胞们。对待那些侵犯本民族生存权利的暴力主义者,以色列审慎地、娴熟地进行“分类控制,精确打击,定点清除”三个层次的“防卫”。无论多么娴熟、多么审慎,这已经与耶稣基督的“福音”毫无关系。一系列现象所组成的,可以说是世界性文明变迁中一道独特的风景线。

这样,观察以色列与中国的差异,有几点是非常值得我们反复思考的。

首先,中国是个以儒家家产制为基本特征的家族主义传统,与以旧约律法为中心的以色列民族的文化鸿沟是没有任何人为因素可以填补的。基督化或许可能,中国绝无任何可能以色列化。以色列的政府、高校与农民间的那种协作精神,别说中国人做不到,美国人也难以做到。正是因此,基督教传统淡漠后的美国农业实行的是大资本制,而不是基布兹制。

(以色列的基布兹,实行一种类似共产主义而按需分配的生活)

当然,这不意味着中国人无法学习以色列的一些高技术手段。例如其节水技术,非常适合在中国广大干旱和半干旱地区推广。以色列的资源集约型农业发展模式,如果真能在中国成功复制,中国农业发展将再次为世界瞩目。不过,由于中国完全有别于以色列的社会运作模式,我们几乎可以非常明确地肯定,这种学习的效果一定会大打折扣。

第三点,是我们要提醒中以合作的中国一方,不要把以色列当成以基督教为传统的欧美社会。以色列一直处于四面围攻状态,其“加沙困境”作为小国的安全困境迄今没有有效解决,也就是说,考虑到战争之可能,在以色列的投资要非常小心。

不仅如此,要深入了解以色列民族,还要了解这个民族面对基督教化的欧美的那种复杂心态,还要了解其内心深处浓厚的民族主义和犹太血缘主义下的敏感、脆弱、骄傲与自大。新旧约圣经的整体学习有助于我们读懂以色列的历史与现状。