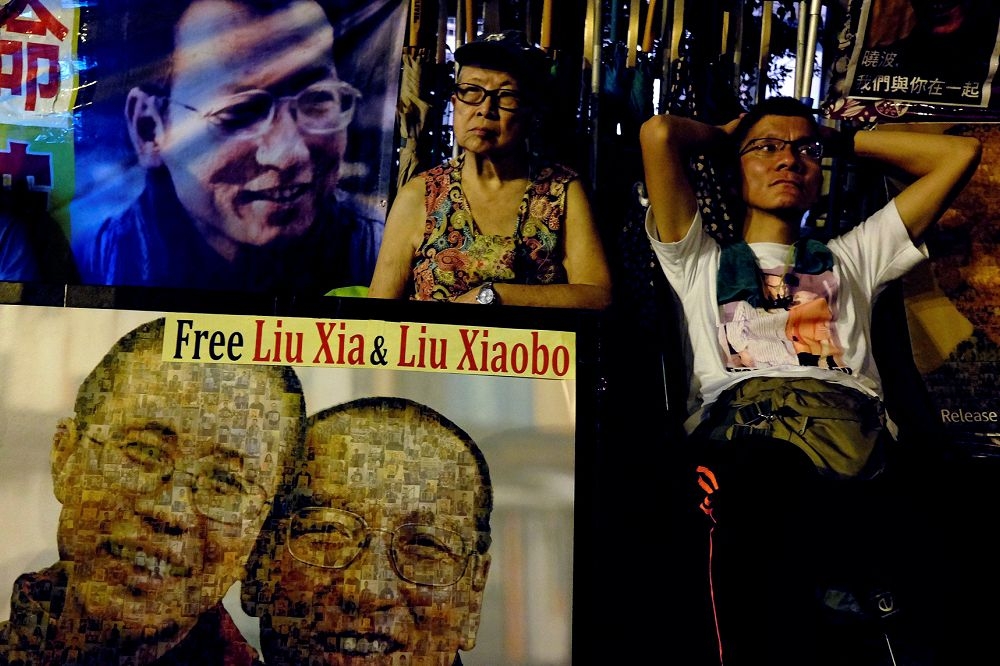

接下来,我们不但应该直面他的憔悴肉身—一如直面他的强大精神,还要保存和传播这些影像,直到他像格瓦拉的头像一样家喻户晓。这些影像也应该成为他的诗的一部份,教晓我们何谓「无敌」。(汤森路透)

7月上旬这一次通过各种媒体观看「直播」一个义人的死亡过程,我想不但会加载人类的心灵史,也将成为传播学上的一次道德拷问。

中共官方主动发放刘晓波先生病重至弥留之际的影像,客观上说是非常残忍的,它有意无意之间把关心先生病情的人置于一个「旁观他人的痛苦」的境地,在这种处境下你甚至无暇觉得荒谬,而只是加深自己的罪责感:

你眼睁睁看着一个不应该早死的人在迅速死去,你身处自由的世界看着一个寻求自由的人在不自由的禁锢中死去;你因为无力,而成为了权力的共谋。

但是影像自己彷佛有自我救赎的力量,也许这力量一直追随着刘晓波先生的形象,使他并没有沦为被同情者。当我看到刘晓波先生瘦骨嶙峋被一群医生或者便衣包围的一幕,我想起的是被约翰•伯格论述过的切格瓦拉殉难图,他说后者令他想到的是历代画家绘画的耶稣受难后被放下十字架的图像。也许是摄影者潜意识被受害者的高尚精神所感召,选择了一样的角度,但更有可能的是,观看者自行选择了这种解读,以作为无力之中最后的反抗。

虽然刘晓波、格瓦拉、耶稣三者大不同,但他们的急公好义、无私之心是一致的。纵然我们不希望一个民主抗争的践行者最后被圣徒化,但是他的受难必须被理解为「就义」。这完全可比圣徒之殉难,因为他没有屈服于权力,仅仅是顺应了「义」的悲剧精神而死去,此举让他和我们的「失败」都得到升华,让我们稍稍知道抗争下去的意义。

刘晓波先生留存在世的最后文字,也显示了这种升华。那篇目前仅见的写于病床上的为刘霞的摄影集所作序言,绝不仅是序言、不仅是艺术共鸣、甚至不仅是写给刘霞的情书(就像先生大部分的诗一样),这也是他给我们的一个明确的讯息:

你们没有罪,你们应该和我一样坦荡,彻底无视那个囚笼。整篇文字是光明的、强大的,它当中没有一句抱怨和责难,甚至没有所谓的「申命」。

他说:

「从此以后,赞美成了我一生的宿命」,

他以最后的文字做到了。

这最后的文字是诗,囚禁中的刘晓波还原为他最本质的身份:诗人。诗人赞美这世界的真、善、美,这是诗的本源。「诗三百,思无邪」,诗固然不能抵挡坦克、推翻狱墙,但它无时无刻不在种植坦克压不死的野草、建设着比监狱美丽得多的花园。一如诗人W.H.奥登在《悼念叶慈》中所宣言:

「他在年月的囚笼中/教晓自由人如何赞颂」。

这样的一个囚徒,他比任何人都要自由,尤其是比那些狱卒自由。

之前我没有观看刘晓波先生的病中影像,一是因为不忍,一是因为对拍摄者的恨。但我想,接下来我们不但应该直面他的憔悴肉身—一如直面他的强大精神,还要保存和传播这些影像,直到他像格瓦拉的头像一样家喻户晓(我看见外国的涂鸦艺术家已经在这样做)。这些影像也应该成为他的诗的一部份,教晓我们何谓「无敌」。