黃琉:毛的《菩薩蠻‧黃鶴樓》可能是賊貨 (上)

——抉隱發微 精準解讀 毛澤東詩詞重審系列之20

重審: 菩薩蠻‧黃鶴樓 1927春

茫茫九派流中國,

沉沉一線穿南北。

煙雨莽蒼蒼,

龜蛇鎖大江。

黃鶴知何去?

剩有遊人處

把酒酹滔滔,

心潮逐浪高!

官方【注釋】

菩薩蠻:詞牌名,唐朝女蠻國進貢者,他們梳有高高髮髻,戴金飾帽子,掛珠玉項圈,稱為菩薩蠻。

黃鶴樓:故址在長江南岸武昌蛇山上,因武漢長江大橋建橋需要,於一九五六年拆除。八一年在原址南面五百米處重建,於八五年竣工。《寰宇記》,“昔費褘登仙,每乘黃鶴於此憩駕,故號為黃鶴樓。”

九派、一線:九派指長江在湘鄂間眾多的支流,一線指京廣鐵路。

龜蛇:龜山在漢陽,蛇山在武昌,兩山隔江相望。

黃鶴知何去:唐崔顥有七律《黃鶴樓》:“昔人已乘黃鶴去,此地空餘黃鶴樓。黃鶴一去不復返,白雲千載空悠悠。晴川歷歷漢陽樹,芳草萋萋鸚鵡洲。日暮鄉關何處是?煙波江上使人愁。”

酹(lei4):祭奠,澆酒於地。蘇軾《念奴嬌》,“一樽還酹江月”。

官方【題解】

一九二七年四月十一日,國民黨軍隊繳了上海工人糾察隊的槍,次日,又向罷工示威的工人開槍。在長沙,五月二十一日,何鍵、許克詳開始捕殺共產黨員,中共湖南省委退讓,取消了十萬農軍進攻長沙的計畫。毛澤東當時在武漢辦農民運動講習所。在四月二十七日的中共五大上,毛提出的“迅速加強土地鬥爭”的建議未能得到討論。毛澤東準備應付突然事變,把妻子和三個孩子送回了湖南。一九二七年七月十五日,汪精衛在武漢宣佈“清黨”,國共兩黨徹底分裂。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

黃琉的抉隱發微重審

在網絡上有這麽一個段子,堪稱廿世紀中國的警世恒言:

*av69bb:西門慶被武松揍了一頓,然後跑到你跟前一把眼淚一把鼻涕地哭訴武松多麼多麼壞,下手多麼多麼狠,灌輸你對武松的仇恨,但是卻絕口不提武松為什麼會揍他,你聽了西門慶的一面之詞之後、不去找武松核實、不聽聽武松的申辯,而是片面取信了西門慶的控訴。西門慶的這篇控訴,名字叫做《中國近代史》。

每一個在中共紅旗下出生、長大的人,都應該認真地想一想這段子,你必須明白你幾十年間在學校,在單位接受教育的絶大部份知識,特別是有關對錯、正邪的知識,全都是一面之詞。這是筆者的痛切認知,不怕實說,筆者長在中共紅旗下,讀的就大都是中共顛倒黑白的書,稀裏糊塗就全信了,結果主動報名上山下鄉去做了寃大頭,順便也實說了吧,由於筆者在小學、初中已看過《三國演義》、《水滸》、《紅樓夢》、《聊齋誌異》以及三言二拍等幾百部巨著,因而絶不是一條呆鳥,上山下鄉和赤貧的農民同挨餓、共勞苦僅幾個月,我便已懷疑社會主義,懷疑毛太陽是以謊言竊國的大盜、是中國農民的大災星了。就這樣,不斷地懷疑、尋覓、思索,我比我周圍的朋輩心眼先進十多年,我決不賣命爭積極,就象精明的農民一樣,我不信哄神騙鬼的「按勞取酬」,堅決對付以「按酬付勞」,我得以節省下大量精力用於自學,沒讓自己的青春報廢。

閒話少說,就是在懷疑一切的精神狀態下,我看到毛這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》詞的時候就大感詫異,我認為,依據文字正義來解讀,這首詞毫無革命色彩,絶無革命者氣味,它應該不是毛的作品。

懷疑歸懷疑,我不吭聲,也懶得去查究,直至今天,筆者決意要重審毛詩詞,可就不能不去查究了,認真一查究,筆者頓感這首詞確實不是毛的作品。茲事體大,必要詳述如下:

(一) 詩詞解詁,不容許穿鑿附會

我們先來看一看唐 王之渙寫下的 《登鸛雀樓》:

白日依山盡,黃河入海流。 欲窮千里目,更上一層樓。

這首詩膾灸人口,傳誦千古。前兩句以極其樸素、淺顯的語言,高度概括了河山的恢宏壯麗,令人如登其樓,如見其景。作者並無寫實日落天暗還是未暗,讀者大可想像天色漸暗或餘霞滿天,作者也並無寫實黃河龍騰咆哮還是蠎蛇潛行、讀者亦大可以各有各的想像,這備見該兩句詩給讀者留下了很廣濶的想像餘地。至於後兩句,你可以解讀為“作者心想”望得更遠(藉以追看落日及力求看到黃河如何入海),因而在立足處更上了一層樓,你也可以解讀為“作者揭示”一個哲理:要站得更高才看得更遠,作者其實未必更上了一層樓,因為“欲”字,可解作“想”,也可解作“如果想”。

筆者無意詳細評議這首詩,只是想借題發揮說明一個道理:解讀一首詩,你可以發揮你的想像,但有一條原則,你不能東拉西扯超越該詩的文字正義(文字正確的含義)來解讀。舉例來說吧,比如這首《登鸛雀樓》,有個刁七聯同王八站出來說:作者王之渙是著名的邊塞詩人,是愛國者,渴望國土擴張,因而該《登鸛雀樓》也是邊塞詩,詩內有殺伐戰鼓聲,他倆更舉證說,王之渙另外又曾寫了一首《出塞》詩,詩如下:

黃河遠上白雲間,一片孤城萬仞山。羌笛何須怨《楊柳》,春風不度玉門關。

(黃琉注:《楊柳》,指西羌的一首管弦樂器曲《楊柳》。)

再接著刁七、王八就依據王之渙這首《出塞》詩,解讀王之渙的《登鸛雀樓》詩中的“更上一層樓”不是指在山西省的鸛雀樓登高一層,而是指更上青海省的玉門關的關樓。如此解讀,“更上一層樓”亦即表示王之渙期望大唐國土西拓千萬里,期望大唐春風吹過玉門關。

請問你能接受刁七、王八的這種解讀嗎?料算任何初中水準以上的人都會說:不可以! 誰硬要這麼東拉西扯,牽強附會,誰就是無知無畏,腦子壞得無葯可醫。

世事很弔詭怪異,你不可以的,絶大多數人都不可以的,毛澤東郤可以,他放個屁,他的臣僕宣稱是“最高指示”,全國人就得歡聲雷動,大事慶祝,理解的要執行,不理解的也要執行,誰敢非議即予關、管、殺,這能算是搞文化嗎?

‧鹳雀楼筑在黄河中的高阜上(想像示意图)。现在的鹳雀楼是二十一世纪的产物,因黄河三门峡工程而迁移到蒲津渡西边几公里处的麦田中,新楼远离大江大河的胸怀,失去了相融于山水间的胜概。图:元代 高城飞阁图

在此不要把話題扯遠了,比如擺在眼前的這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》詞,我們依據文字正義來解讀,它絶無革命氣味,也絶無革命者氣息,但毛說是他寫的,寫於1927年春,於是一大群中共學者、侍臣、教授蜂擁而出,論證、鑑賞、吹噓這首詞如何革命氣味濃鬱,如何乃千古絶唱。

臧克家是《詩刋》總編輯,等於欽定的中國詩壇祭酒,也許是責無旁貸,他首先站出來解讀這首詞,筆者認為他的解讀慘不忍睹,為讓讀者見識一下何謂胡說八道,特將其解讀全文轉登如下:

黃鶴樓是我國的名勝古跡,在京劇裏,在歷史故事書裏,在歷代名詩人的詩篇裏,唱著它,說著它,吟誦著它。你如果有一點歷史知識,你如果讀過崔顥、李太白⋯⋯的詩篇,你如果親自登上高處,遠眺近望過,那該有多少興會、多少感慨、多少意象一齊湧上心頭呵。置身在這樣境地裏,你想把內心的感受表達出來,這是十分困難的。歷代的那些動人的故事在逗你的心,眼前繽紛的景色來撲你的筆,千頭萬緒,從何說起呀!毛主席在詠黃鶴樓的這首詞裏,他只抓住了幾點——他認為最重要的幾點,來表現他的情感。他沒有襲用晴川閣、鸚鵡洲這些已被前人用濫了的景色,而是站在高處,引吭高歌。“茫茫九派流中國”,開頭第一句就驚濤駭浪似的奔騰而來。從茫茫奔騰的大江開始,接下去寫了貫串南北的京漢鐵路。前者自西向東,一瀉千里,後者從南到北,一線貫徹。開頭這兩句,已經在讀者心中造成了雄偉的氣象。龜山蛇山封鎖著大江,景色極為壯麗。而第三句“煙雨莽蒼蒼”,又給眼前的景色布上了一層朦朧的詩意,因此,景色更幽深了,更有味了。作為象徵的話,也許是作者當時對於革命前景的看法,還不是像紅日在天。

上半闋,全是寫景的句子,可以說得上詩中有畫。下邊的四句卻是對景生情,裏邊有懷古的情調,而以高昂的情調收束。古人登上黃鶴樓,不免發一番“思古之幽情”,這種情調往往是低沉的,傷感的。毛主席雖然也用了“黃鶴一去不復返”的古意,這卻只是正面意思的陪襯。酒奠大江,心潮與浪潮共高。這是這首詞的意義所在。如果用散文把這些含義加以申說,那需要長篇大論。毛主席卻只用幾句話就形象地表露出深刻的思想和情感來。過去的東西,已經成為歷史的陳跡了。而今天呢,站在黃鶴樓頭,對著眼前的景色,在這大革命失敗前夕,想到蔣介石正在發動反共大浪,環境是險惡的,作為革命的領導人,情懷激蕩:“心潮逐浪高。”目前雖含有蒼涼意味、但確信革命前途是樂觀的。

請讀者對照原詞來查找一下,《菩薩蠻‧黃鶴樓》中哪一句哪一字眼射出了革命色彩?哪一字眼明示或暗示了“蔣介石發動反共大浪”及“大革命失敗”、?哪一字眼表露出毛主席的“深刻的思想和情感”? 你找不出請千萬別以為自己太愚蠢,事實上叫臧克家拿百倍千倍萬倍的放大鏡來查看也找不出,他和刁七、王八是同樣思維:毛是革命家,於是毛的眼光、遭遇、思想、情感,全都可以牽強附會或無中生有地強塞入詞中來解讀。

(二) 依據文字正義,《菩薩蠻‧黃鶴樓》的精準解讀

我們且先來依據文字正義,精準解讀一下這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》詞:

這首詞的第一句“茫茫九派流中國”, 寫的是長江在湘鄂間有眾多的支流在流淌,流遍國中。實際上任何人的眼晴,都不可能望得見幾十公里以外的景物,但寫詩作詞,卻可以以作者想像之眼來看,既然寫的不是實見之景而是想像之景,通常該景便帶有作者的心情色彩,他要以該色彩來渲染、烘托他要在詩中表達的意念。這首詞的第一句,談不上是首創意境,宋 張元幹的《賀新郎‧送胡邦衝侍制赴新州》就寫有這詩句:“底事崑崙傾砥柱,九地黃流亂注。聚萬落千村狐免。”在此筆者要說明: “九派流中國”境界雖非首創,但目之為剽竊句,則刁鉆刻薄,太過份了,事實上“九派流中國”冠以“茫茫”二字,已可算是另造境界,這可稱之為“化用”,亦即作者以想像之眼由西至東望見的景象的特色是白茫茫,或混沌迷茫,這個景象的特色和張元幹所見之景的特色有所區別。

第二句“沉沉一線穿南北”, 這是作者望見的長江南北景象,既是近景也是遠景,景象的特色是陰沉沉一線(一線也可解讀為線狀的一長片);官方【注釋】說“一線指京廣鐵路”,筆者認為是解讀過份了,有人早就指出:1927年還沒有京廣鐵路,指出這一點,可算打擊了官方【注釋】,卻不能說打擊了詞作者,因為這首詞並無指實也無作者注析該“一線”指的是京廣鐵路。“沉沉”,可解讀為“深沉”,也可解讀為“陰沉沉” “暗沉沉”,官方大都解讀為“深沉”, 這減輕景象的衰頹氣,筆者認為解讀為“陰沉沉”更符合詞作者原意。

第三、第四句 “煙雨莽蒼蒼,龜蛇鎖大江”,寫的是作者登臨黃鶴樓時,正下著如煙如霧的細雨,四望一片迷茫,漢陽的龜山和武昌的蛇山,隔江對峙,似在監視、封鎖長江,這是寫近景。事實上龜蛇鎖不住長江,這同樣不是作者實見之景而是作者以想像之眼所見之景,作者想像所見如此陰沉迷茫,其際遇、心情可肯定不佳,該圖景寓意什麼,作者未明示,必要看下闋作者如何寫,讀者才能去聯想。

【黃琉注:整個上闋,渲染的景象儘管曠闊,但陰暗、蒼涼,“鎖”字有肅殺之氣,可解讀為四顧蒼涼迷茫,大有困阻,倘下闕所寫關乎政治,這上闕之景當然可解讀為白色恐怖籠罩。概括而言,上闋寫景造景,寫得簡潔、凝練、壯闊,陰暗,很不錯。】

第五、第六句“黃鶴知何去?剩有遊人處。” 寫的是作者想起黃鶴樓的神話故事,作者慨嘆神仙(可能是子安,可能是費褘,也可能是呂洞賓)騎著黃鶴飛走了,不知道飛了去哪裡,這裏只剩下一個供遊人登臨興嘆的黃鶴樓。

【黃琉注:這第五、第六句實際只是唐 崔顥的七律《黃鶴樓》詩第1、2 句的意思毫無變動的改寫,因此只能算是沿襲、借用而不能胡扯為“化用” 崔顥詩。[該崔顥《黃鶴樓》詩見於本文開始的官方注釋] 】

第七、第八句“把酒酹滔滔,心潮逐浪高!”寫的是作者以酒澆地,祭奠長江的東流水,心緒如長江浪般起伏越來越強烈。

在此必要特別說明兩點:

1、整個下闋,依據文字正義來解讀,談不上有何“含蓄隱晦“,因為引用到唐 崔顥的《黃鶴樓》詩,最後一句明顯應解讀為詞作者或者是生不逢時際遇不佳者,他悲痛時局混沌,自己如同崔顥般有家歸不得,或者他是灰心國事者,他徬徨自己往哪裡再找個黃鶴(喻意幚助者)騎上去神仙似逃避現實、棄家棄國出走。

2、那些給毛吹溜拍馬者硬要把“心潮逐浪高!”句語解讀為“革命者心潮逐浪高!“乃添油加醋,太牽強附會。不錯,“高”可以解讀為心潮“越來越高昂”,但你總不能詐傻扮懵無視該“越來越高昂”之浪(及“心潮”)並非衝擊龜蛇之鎖,而是“越來越”黯淡地遠去乃至消逝。

有人會質疑說,革命者也有可能一時之間徬徨、迷茫,也有可能偶然用詞粗疏不夠精准,如果僅由於“心潮逐浪高!”過於平淡、中性而裁定整首詞不是革命者之作,恐怕解讀就太死板了。這個質疑是有道理的,不能置之不理。筆者謹指出:讀者如堅持認為整首詞是革命者之作,筆者不敢裁定你錯,只是請你也必須牢記:如整首詞是革命者之作,你就不能把上闋理解得太輕淡了,你必要把上闋理解為是描寫白色恐怖已籠罩武漢周圍地區乃至全中國。

應該指出,在毛死之前出版的不少【毛澤東詩詞鑑賞指導書】,大都是拿這首詞中的典故來東拉西扯,以顯示毛如何博學,再接著就說毛是革命偉人,他面對行將失敗的大革命,含蓄隱晦地抒發了他的苦悶、激憤。令人甚感可笑的是,這些書和臧克家一樣,都不敢逐字逐句解說這首詞,更不敢解說毛抒發情緒為什麼不旗幟鮮明而要含蓄隱晦,請問毛幾時寫過隱晦文章、隱晦詩詞?

筆者細心翻查資料發覺,在毛死前,沒人敢對這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》作出逐字逐句解讀,但在毛死後,居然有人挺而走險,敢為天下先了。此人是著名的新詩詩人何其芳。筆者細心審閱過,何其芳對上闋的逐字逐句解讀,和筆者以上的逐字逐句解讀,沒有多大差別,亦即上闋所寫之景是白色恐怖籠罩,大不相同的是對下闋的解讀。筆者的解讀,解讀不出這首詞有什麼革命氣味、革命者的氣息,至於何其芳,他對下闋卻又不敢再逐字逐句解讀了,他硬是從“心潮”兩字中勾扯出濃鬱的革命氣味、淋漓的革命者的氣息。何的解說文章《讀毛主席詞(黃鶴樓)》,原載於1977年9月17日的“光明日報”,其後為多本毛死後出版的【毛澤東詩詞鑑賞指導書】引錄。

何之“勾扯”神功,查實不外使用了如下兩個招數:

- 毛是革命偉人,寫了許多革命詩詞,所以這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》理所當然也是革命者氣息濃鬱之作,究竟詞中哪一個字眼散發出革命氣味呢,何說:革命者氣息就體現於“把酒酹滔滔,心潮逐浪高!”這兩句詩中,這兩句詩怎麼體現呢,何其芳卻只能板起臉孔說;毛是革命偉人,寫了許多革命詩詞……

筆者曾拜讀過何其芳創作的一些詩,感覺他的成名作《預言》蕪雜字眼太多,但他確實有詩人想像力,總算不錯,沒料想他居然會擲出這篇吹拍毛詩詞的文章,把他的詩人想像力糟塌得惡臭熏天。讀者請拿他的“勾扯”神功第一招,和刁七、王八、臧克家的解讀招式比較一下,看是不是百分之百相同?!不怕不識貨,最怕貨比貨,一比就嗚呼哀哉。大概要說明,一個詩人是什麼特色的詩人,在解讀其詩時是必要注意的,但斷無道理邊塞詩人筆下寫出的就一定是邊塞詩,也斷無道理革命黨人放一個臭屁,一定是革命咆哮或革命呻吟。其中道理並非很複雜,總之具體問題必要具體分析,你若認定一首詩是某特色詩人的顯示其特色的詩作,必要從詩中找出一、二個字眼來支持你的認定,詩學解詁你不能搞“龍生龍,鳳生鳳,老鼠生兒會打洞”的“階級成份決定論”。

2、《菩薩蠻‧黃鶴樓》最早發表於1957年1月號《詩刋》,至1958年9月刻版發行的《毛主席詩詞十九首》中,毛給該詞添加了如下的一條【作者自注】(為方便簡明分析,毛該【作者自注】筆者在下文特定名為【染紅注】):

何其芳之“勾扯”神功第二招,就是依據毛的這一條過了近兩年才添加的【染紅注】來添油加醋炒作,硬給這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》炒作出“氣勢雄偉”的景觀、以及“前無古人”的革命豪情壯志……

何的這一“勾扯”神功第二招,按理挺有力度,在詩詞中,【作者自注】通常都非常重要,不容忽視。但毛該【染紅注】太過可惡可疑,啟人疑竇。

說句實話,如果在看到這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》的時侯,同時又看到以上毛的【染紅注】,筆者絶不會懷疑什麼,問題是1964年筆者在1957年1月號《詩刋》上看到這首詞的時侯,《詩刋》上並無這一條【染紅注】,筆者因而當時就産生了疑惑,思疑這首詞不是毛的作品,是毛強搶或強偷別人的。再後來通讀過四卷《毛選》,直至在林彪叛毛死後,筆者才偶然看到該條【染紅注】,還記得當時筆者是會心一笑,再又鄙夷冷笑的。會心一笑是笑吾道不孤,自己年方弱冠但詩學總算有些斤兩了,我估量必有不少人疑惑《菩薩蠻‧黃鶴樓》毫無革命氣味,難以解讀,毛才被迫追加這一條【染紅注】;至於鄙夷冷笑,則是笑毛欺世騙史,欲蓋彌彰:該【染紅注】與史實鑿枘不合。

該【染紅注】如何與史實鑿枘不合,這話頭說起來一般人是很難明白的,但弄明白了你會大吃一驚,獲益良多,請讀者耐心看筆者的如下剖析:

一、《菩薩蠻‧黃鶴樓》非毛作品的質疑1:時代色彩嚴重不合

【必要先廓清幾個概念】

1、筆者發現,毛對這首《菩薩蠻‧黃鶴樓》作了至少三次注解,第一次是對他的英語老師林克,據林克記錄:1957年5月21日,毛對他說:《菩薩蠻‧黃鶴樓》是描述1927年大革命失敗的前夕,他的心潮起伏的蒼涼心境(參見林克 文章《憶毛澤東學英語》,載《毛澤東的讀書生活》1986年版);第二次是1958年9月毛親筆寫下的【染紅注】;第三次是1958年12月21日毛注析《清平樂‧會昌》詞時順帶注明:寫《菩薩蠻‧黃鶴樓》時心情 “是鬱悶的”。毛之所以一而再,再而三地注解,證明人們都認同這首詞底色蒼涼,但人們都想不明白戰無不勝的毛太陽怎麼會心境蒼涼。

2、依據文字正義來解讀,《菩薩蠻‧黃鶴樓》詞中確實沒有哪一個字眼能引伸出革命氣味、革命色彩,毛不得不以【染紅注】給該詞添加入 “大革命失敗的前夕”幾個字眼。這幾個字非同小可,它們令這首詞的底色頓然由白變紅,徹底改觀。但很可惜,這添加入的幾個字眼騙不過筆者的法眼,按理也騙不過何其芳的法眼,(何其芳1931年19歲考入北京大學哲學系,當時他的詩作追步新月派,新月派擁護並且享受著“國民革命”,他不可能對1926——1937年的國民革命的艱苦進程及輝煌勝利一塌糊塗。)何應該是昧著良心助毛欺世騙史。

3、 “明天”的本義,是“今天的第二天”,但人們常常把“明天”泛用為指“將來”、“未來”,這個“將來”、“未來”甚至可以無邊界的遙遠;“前夕”的本義,是“前天的夜晚”,但人們常常把它泛用為指“之前的一個時間段”,這也是無可非議的,但請明白,“前夕”的泛用卻不可以漫無邊界,並且該“前夕”必要和“今天”有緊密的關聯性。比如毛1966年以“炮打司令部”大字報挑起文化大革命的滔天巨浪,你絶不能這樣描寫歷史:

“在1976年四人幚被捕、文革失敗前夕,毛寫了‘炮打司令部’大字報。”

不能這樣描寫的道理就是:“前夕”的泛用是有界限的,界限難以細微厘訂,但界限確實有,最為明顯的是漲潮初起時段發生的事,你不能詭詐地寫成退潮退盡時段的前夕才發生。請別以為講此道理是一堆廢話,你必要明白此理才能識破毛的【染紅注】深藏的奸詐。因為精心研讀過毛的《湖南農民運動考察報告》,筆者就發現,毛的【染紅注】乃欺世騙史的鬼話,該【染紅注】就是把漲潮初起時段發生的事,詭詐地寫成退潮退盡時段的前夕才發生。

【1927年春季夏季的史實考查】

A、 一九二七年,國民大革命不是失敗,而是輝煌勝利

我們來查看一下史實:

1926年,全中國各省軍伐割據,僅廣東、廣西兩省服膺、進行孫中山的國民革命(另西北的軍伐馮玉祥則只是口頭表示同情國民革命),6月4日,國民黨通過《出師北伐案》,7月9日,北伐誓師大會在廣州召開,蔣介石獲國民政府授總司令印,北伐就此分兵兩路開始。當時,北伐軍僅15萬兵馬,而主要敵人吳佩孚、孫傳芳等軍伐兵馬約七十萬,蘇共反對北伐,中共自然跟著起哄反對,因反對無效,也就逐漸不吭聲,等著看笑話。

7月12日,北伐第一路軍唐生智、張發奎等殺入長沙,接著黔軍袁祖銘起義投誠,北伐軍如虎添翼,8月中旬,北伐軍再連克平江、岳陽、蒲圻,國民革命的金戈鐵馬至此橫掃湖南,接著沖殺入湖北,8月下旬至9月與吳佩孚軍慘烈大決戰於武漢,10月10日,北伐軍攻下武漢,吳佩孚軍一敗塗地。

至於北伐第二路軍,由蔣介石督率於八、九月開打,經過連番苦戰,11月初,攻佔德安、馬回嶺、九江、南昌,江西全省戰塵落定,12月18日,何應欽率軍掃平福建,1927年1月,蔣、何、程(潛)三路兵馬殺入安徽、淅江,3月20日,白崇禧率軍進入上海,3月24日,蔣、李(宗仁)佔領南京。

由1926年7月底開始北伐至1927年3月底僅八個月,取得如此戰果,國民革命可算勢如破竹,戰蹟輝煌。1927年春季還包括4月份,惟4月份並無什麼戰事,到了夏季的5月1日,馮玉祥宣誓就任國民革命軍第二集團軍總司令,兵分5路,出潼關,與武漢北伐軍南北策應合攻河南、河北,6 月、7月的國民革命,更呈威猛之勢。

以上,可以看出毛的【染紅注】所說的“一九二七年春季大革命失敗” 的話,是歪曲史實、欺世騙史的鬼話。

B、 一九二七年春季,“土地革命”也談不上慘遭失敗

必有人會說,毛的【染紅注】所說的“一九二七年春季是大革命失敗的前夕”,並非指“國民革命失敗的前夕”,而是指“土地革命失敗的前夕”,請勿偷換概念。

善哉善哉,筆者是為厘清史實,給正史正名才那麼說話,絶不會如五毛黨般偷換概念。不錯,筆者很清楚毛的【染紅注】中的“革命失敗”是指“土地革命失敗”,並非指“國民革命失敗”:但毛的【染紅注】詭詐就正正詭詐在這裏:指“一九二七年春季乃土地大革命失敗的前夕”其實也不符事實,同樣是欺世騙史的鬼話,我們續看史實即可明瞭:

1926年10月北伐軍攻下武漢之後,蘇俄頓然醒悟北伐大有作為,可以利用,也必須利用,它指揮中共在北伐軍的鐵騎之後,大搞工運和農運(即“土地革命” )。

毛1926年11月奉召赴上海,因中共中央決定在武漢漢口設農委會辦事處,毛旋即赴武漢去狂熱鼓吹農民運動,1926年12月,毛從武漢回到湖南,從事湖南農民運動考察並加指導,至1927年2月,毛寫成並發表了《湖南農民運動考察報告》,該報告有如下描述:

我這次回到湖南,實地考察了湘潭、湘鄉、衡山、醴陵、長沙五縣的情況。從一月四日起至二月五日止,共三十二天,目前農民運動的興起是一個極大的問題。很短的時間內,將有幾萬萬農民從中國中部、南部和北部各省起來,其勢如暴風驟雨,迅猛異常,無論什麼大的力量都將壓抑不住。他們將沖決一切束縛他們的羅網,朝著解放的路上迅跑。一切帝國主義、軍閥、貪官汙吏、土豪劣紳,都將被他們葬入墳墓。……

……湖南的農民運動,就湘中、湘南已發達的各縣來說,大約分為兩個時期。去年一月至九月為第一時期,即組織時期。此時期內,一月至六月為秘密活動時期,七月至九月革命軍驅逐趙恒惕⑵,為公開活動時期。此時期內,農會會員的人數總計不過三四十萬,能直接領導的群眾也不過百餘萬,在農村中還沒有什麼鬥爭,因此各界對它也沒有什麼批評。因為農會會員能作嚮導,作偵探,作挑夫,北伐軍的軍官們還有說幾句好話的。十月至今年一月為第二時期,即革命時期。農會會員激增到二百萬,能直接領導的群眾增加到一千萬。因為農民入農會大多數每家只寫一個人的名字,故會員二百萬,群眾便有約一千萬。在湖南農民全數中,差不多組織了一半。如湘潭、湘鄉、瀏陽、長沙、醴陵、寧鄉、平江、湘陰、衡山、衡陽、耒陽、郴縣、安化等縣,差不多全體農民都集合在農會的組織中,都立在農會領導之下。農民既已有了廣大的組織,便開始行動起來,於是在四個月中造成一個空前的農村大革命。打倒土豪劣紳,一切權力歸農會。

毛的這些描述,或許有所誇張,但斷不可能是憑空揑造,中共中央 逄先知主編的《毛澤東年譜:第一卷》第196頁關於1927年春的一段記載,足可以證明:

‧

‧

這個剪頁圖片中,最後一行的《報告》,即指毛的《湖南農民運動考察報告》。

根據以上史實,可見整個1927年春季,赤色農民運動方興未艾,其漲潮呈一浪高於一浪之勢,我們查看中共中央逄先知編著的《毛澤東年譜:第一卷》,整個1927年春季(公曆2月3月4月)及夏季的5月(經查,1927年5月6日是農曆立夏),毛天天出席大會小會,狂呼大叫農會鬥打、搶掠、屠殺“土豪劣紳” “好得很”,“好得很”,就是“好得很”! 毛的農民領袖聲望,日甚一日,毛的革命激情,可算亢奮至極,這種種談何刺激毛“心情蒼涼”、“鬱悶”? 換句話說,這種種和《菩薩蠻‧黃鶴樓》表露的情緒完全相反。

‧1927年3月,國共代表在武漢合影。前排左四起:譚延闓、孫科、宋慶齡、宋子文。第二排右三:毛澤東。後排右五:陳公博。

有人或許會詰責:斷言毛1927年春季天天亢奮,絶無一時半刻“心情鬱悶”,太過份了吧?這詰責有道理,必須回應,筆者查核過,毛在1927年春季應該曾“心情鬱悶”過,他 “鬱悶”過什麽呢?最明顯的有兩大點:

A、他在1925年初的中共四大被踼出中央委員會,而他在1926年拚力搞農運,至1927年春成績卓著,但中共中央仍把他排斥在決策層之外,他難免會“鬱悶”;

B、1927年春他擲出《湖南農民運動考察報告》,震撼全國,獲得共產國際激賞,被譯為俄文、英文在歐洲刋登 (參看《百年潮》1997年第4期第26頁) ,但陳獨秀並不喜歡《湖南農民運動考察報告》,陳獨秀執掌的《嚮導》上只發表了毛該文的一部分,在共產黨內,更有不少激進分子認定工運才是革命主流而不滿毛過於關注農民問題 ,以致中共“五大”拒絕討論毛的農運“越亂越好”提案,這當然也會刺激毛“心情鬱悶”。

大概還應該深入追索一下,1927年春是不是絶無白色恐怖呢?應該說,有,但它並非時代主色,它遠遠談不上籠罩整個武漢乃至全國。

我們尊重事實來談,不錯,1927年春末,上海發生 “四‧一二”事變,國民黨開始“清黨”,通緝、屠殺共産黨政要,4月15日,李濟深在廣州響應蔣介石“清黨”,也開始在廣東全省通緝、屠殺共産黨人, 4月16日,張作霖公佈他4月6日在北京的蘇聯大使館及其他蘇聯機構抄查搜獲到的蘇共對華政策之檔【HGC:即《蘇聯陰謀文證彙編》】,證明蘇共要搞亂中國、赤化中國,當時莫斯科狡辯該等檔案文件皆張作霖偽造。(參看 隱叟:《聯共內爭與中華民國內亂》,刋載於香港《春秋》雜誌總第104-107期(1960年)原題《卅餘年前中蘇間交往搜秘錄》)。這自然引起全中國人對蘇聯、中共的疑忌,於是乎各個並非北伐軍佔領省,陸續也出現反蘇反中共行動;4月18日,蔣在南京另組國民政府,發出通緝鮑羅廷、陳獨秀等近二百共黨政要令,毛列名其中)。

究竟“四‧一二”事變(包括4月12日至4月30日)上海殺了多少中共黨員呢?中共史料使用的字眼是“大肆屠殺”、 “瘋狂屠殺” 、 “慘絶人寰”,但中共報得出來的全國被殺共黨名字絶不會超過1000個(曹英著《紅色檔案》第213頁報稱1927年中共黨員全國共計57967人),最震撼時局又看得見淋漓鮮血的則是上海4月13日數萬示威者圍攻寶山路天主堂第二十六軍第二師司令部一役,示威者不少是中共用錢收買的山東軍伐張宗昌的流散兵痞(被捕者中六十餘人操山東口音,身上搜出魯軍舊符號),他們舉著蘇俄紅色國旗,前鋒持鐵棍、木棍等,更藏有輕機槍、盒子炮,上海時事新報在4月18日公佈了具體的傷亡者姓名,計共傷亡一百零三人。當時被捕者數字則難以統計,有說700多人,有說500多人,原因是不少人很快就釋放了,比如中共巨頭周恩來、顧順章居然也放走了。至於4月15日,李濟深在廣州響應蔣介石“清黨” 殺了多少中共黨徒,曾任李宗仁秘書、國民黨中央常委、晚年投共的程思遠主編的《中國國民黨百年風雲錄·上編》第467頁,說是“逮捕和殺害2100人”,令人難以置信,“逮捕”可以過兩天甚至當天就釋放,“殺害”是人命關天,把“逮捕”和“殺害”串在一起寫人數,明擺著就是文痞使奸煽惑。(曹英著的《紅色檔案》第245頁籠統統計“清黨”,說全中國才6萬的中共黨員被殺掉了5 萬,另民眾被殺了一百萬,這真是荒謬至極。但曹英很詭詐,他接著說這兩個數字是從1927年“四‧一二”事變至1932年之前近六年之屠殺數。本文只談1927年春夏之“清黨”,故曹英的混帳統計數在此免議。)

我們從遠距離觀看,“四·一二” 事變確實是時局的轉折點,但立足於1927年春季及夏季的5月之中來觀看,“四‧一二”事變只是湘、鄂、贛、皖、淅、閩、粵、桂十多省的工農革命暴亂激發出來的反彈,它遠談不上能立即把十多省的工農革命漲潮壓迫成退潮。請注意,“國民革命”營壘之“清黨”,主要發生在上海、南京、福建、廣州,蔣派“國民革命”的反共屠刀只殺及淅江、廣東、福建三省,至於其他的北伐軍佔領省,特別是湖北、湖南、江西三省,則仍聽汪精衛掛帥的武漢國民政府號令,汪精衛 (包括鄧演達、徐謙等國民黨左派)堅持“聯俄、聯共、扶助農工”,亦即放任工潮衝擊城市,放任農民運動洶湧泛濫農村。當時由國民黨左派和共産黨聯合執政的武漢國民政府掌握的軍隊(統帥為唐生智、鐵軍為張發奎、名將為朱培德、何鍵、賀龍、葉挺等)並不少於蔣介石掌握的軍隊,更為重要的是:

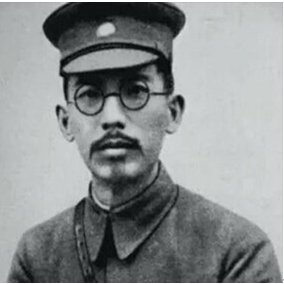

‧北伐军西路军总指挥唐生智,國民黨左派統軍主帥。

蔣派“國民革命”營壘中,李宗仁、白崇禧、程潛等都不滿蔣,都想倒蔣取而代之(事實上他們不久即逼使蔣通電下野),為此,對應“四‧一二”事變,武漢國民政府在4月14 日起連續多日在武漢街頭、長沙市中公開槍殺反共擁蔣的國民黨員、工會骨幹、名流學者等數十人(《劍橋中華民國史‧上卷》,北京 中國社會科學出版社1994年版 第719頁),4月17 日又宣告撤銷蔣介石的黨內外所有職務,武漢國民黨中央40政要更聯名在4月22日發表通電,指斥蔣介石“喪心病狂”,號召全民 “去此總理的叛徒、本黨之敗類、民眾之蝥賊”,接著,湖北、湖南、江西各地紛紛出現了數萬人、數十萬人的遊行集會,反蔣運動如怒潮澎湃,5月,汪派武漢國民政府更看準蔣介石不敢侵犯武漢而繼續北伐,唐生智率大軍殺上河南開封,攻打軍伐張作霖的奉軍,6月1日,唐生智和馮玉祥會師鄭州,接著又攻佔開封,逼使張作霖敗退出黃河以南,這些可見包容中共“土地革命”的汪派“國民革命”,仍處於進攻態勢,紅色恐怖繼續泛濫,亦即“土地革命”在1927年春季以至夏季的5月底,在湖北、湖南、江西等多省依然處漲潮狀態。這一漲潮狀態,毛的死黨戰友李維漢在晚年曾作出回憶描述:

在這場農村革命的大風暴中,不可避免地出現一些“左”的偏差,諸如擅自捕人遊鄉,隨意罰款打人,以至就地槍決,驅逐出境,強迫剪髮,砸佛像和祖宗牌位…… 等等。這些作法容易失去社會同情。對谷米的平糶阻禁,以及禁止榨糖釀酒,禁止坐轎。禁止穿長衫等等,易使商人、中農和小手工業者產生反感,也使-般農民感覺生活不便。省政府因地主藉口谷米無法出賣拒交田賦,軍米收購困難,也不滿阻禁辦法。此外,還衝擊了少數北伐軍官家居,引起同湖南農村有聯繫的湘籍軍官的不滿。這些 且是運動的支流,但不利於鞏固和擴大農村聯合戰線,最大限度 地孤立打擊敵人。”隨後在12月召開的全省農民代表大會上,確定進一步開展農村政治經濟鬥爭的同時,對於平糶阻禁問題作出了政策上的限制,規定在保障當地民食需要的前提下,餘穀難予流通,不限價格,並規定煮酒熬糖,非特殊情形不可禁止。當時區委<即省委)認為農村中出現的一些問題·從農協角度檢查,主要是由於成分不純,混進不良分子所引起,因而在全省第一次農民代表大會關於組織問題決議案中,規定了各地農協必要時可進行洗會運動,以淘汰不良分子。

——李維漢《回憶與研究》(上)第97—98頁

這段描述學足了毛式語言的奸詐,即把中共的大奸大惡,寫成不可避免的小錯小惡,寫成枝節之錯,且寫成是讓極少數不良分子“混進”農會之錯。亦即中共簡直一両一刃錯都沒有。請問約十個省的各鄉各鎮都發生“擅自捕人遊鄉,隨意罰款打人,以至就地槍決”,這是什麼概念?

請再看:曾在廣東協助毛澤東主辦第六期農民運動講習所、後任中共湖北省農民協會秘書長的陸沉,在當時就對維經斯基說:

“常常發生私自審判.處決豪紳的事件。在新陽縣處死了45名紳士.部分是農民自己處死的,部分是交給縣當局,在農民的壓力下由縣當局處死的。最近省農民協會處理了165名因從事各種反農民的活動而被農民逮捕的紳士。在該省中部和東部的一些縣.村政權實際上掌握在農民協會手裡。”

——引自北京1997年出版【共產國際檔案資料叢書】第四輯 328頁 :1927年6月22日“維經斯基在共產國際執行委員會主席團會議上的報告”

僅新陽縣一個縣就由農民呼嘯著處死了45名紳士,這又是什麼概念?

請再深入一點看:

1927年4月,中共第一塊赤區——廣東海陸豐,一開張僅十幾天,海豐縣就殺了1686名豪紳、反革命;海豐、陸豐兩縣萬餘人外逃汕頭、香港。

——引自《东江革命根据地史》,中共党史资料出版社1989年,页58。

1927年中共仍屬稚嫩的黨,它領導的“土地革命”究竟殺了多少“土豪劣紳”及反共擁蔣的工農學商人士,中共絶對隱瞞,我們無從查究,但當中共已成熟已席捲天下之後它所領導的1950年左右的農村土改運動,我們則領教到了,土改計共殺了兩百多萬地主。另有好幾百萬地主以及成千萬的地主親屬慘遭荼毒、被打成畜牲、社會賤種。我們減百倍來計算,1927年的農民運動至少也有二萬多“土豪劣紳”及成萬反共擁蔣分子被殺,十多萬地主親屬被弄至家散人亡,這數字只可能縮少了而絶不可能誇大,請明白,毛的《湖南農民運動考察報告》原文寫有這句話:“有土皆豪,無紳不劣”(這句話1949後編定《毛澤東選集》時則刪去。參看李銳著《三十歲以前的毛澤東》636頁,另參看;唐寶林著《陳獨秀全傳》421頁),這口號深得列寧主義精髓,它被當作宣傳標語貼到各處城鄉,它煽惑農民殺光所有地主富農。我們僅拿三萬多“土豪劣紳” 及反共擁蔣分子被殺來比較,死人約三千左右的“四‧一二”反共事變(在此只計及4月12日至4月30日),實在只是小菜一碟,這說明一九二七年春季,“土地革命”不是處失敗前夕,而是進攻之勢淩厲。這個淩厲攻勢還體現在這一點:1927年4月27日至5月9日,中共五大在武漢堂皇召開(汪精衛等到會致賀詞),毛在會上提出 “迅速加強土地鬥爭”的建議,這建議是攻勢的,認為應趁熱打鐵,它絶無應付土地革命失敗來臨的意味,由於與會者大都認為農運過火,擔心嚇跑國民黨左派,毛該建議未能得到“五大”討論 (參看逄先知主編《毛澤東年譜‧上編》210頁)。

農運過不過火,不能只由毛來裁定,我們來查看一下:一生和蔣介石水火相鬥的李宗仁的看法亦應一聽:

……到(民國)十六年(黃琉注:即1927年)夏季,兩湖軍隊憤懣的心情,已到無可壓抑的境地。因當時中、下級軍官多為中、小地主出身。其父母或親戚在故鄉都橫遭工會、農會的淩辱,積憤已久。而各級黨部(黃琉注:是指共黨分子操縱的國民黨黨部)竟視若無睹。縱使是革命軍第三十五軍軍長何鍵的父親,也被綁遊街示眾。” (《李宗仁回憶錄》,華東師範大學1995年12月版,第349頁)

‧以上是1950年前後土改、鎮反時侯的照片。謹請讀者想一想,1927年的農民運動,有沒有這種場景大量地出現?

就由於“土地革命”之繼續狂熱漲潮,刺激夏斗寅 5月13日在宜昌叛變(很快遭葉挺率軍打敗),接著又刺激湖北麻城“土豪劣紳”在5月14日搗毀農會,攻打縣城(毛派遣中央農講所200多武裝學生和省政府軍去剿滅之),接著又刺激許克祥5月21日在長沙異動,是為馬日反共事變,許克祥殺一百多農會人,把農會扣押入城的所謂“土豪劣紳”全部釋放,封禁數百共黨、農會機關。程思遠主編的《中國國民黨百年風雲錄·上編》第475頁宣稱全湖南省殺了萬餘人,明顯是揑造,事關6月13日汪精衛主持的馬日事變討論會,毛澤東參加,汪派遣唐生智赴長沙謀求和平解決,毛認同這個和平解決方法(逄先知主編《毛澤東年譜‧上編》215頁),這足可以證明許克祥未叛汪擁蔣 ,許純粹反“土地革命”,而且證明馬日事變流血未算多。➊6月1日,鎮守江西省的朱培德也吃不消“土地革命”之狂熱漲潮而把許多在押的反共人士釋放,下令暫停農工運動,同時,他不殺共而是把他軍中的共黨分子予以遣散(《劍橋中華民國史‧上卷》1994年版 第743頁)。農運最荒誕的是:國民黨左派統軍主帥唐生智率北伐軍殺入河南,他竟要解糧官周鰲山想法去武昌找毛澤東疏通農會,才能在湘鄂買得到及搬運得動軍糧運入河南(參看《國民革命軍北伐親歷記》,北京 中國文史出版社1994年版,第15頁),這等如“土地革命”像一條繩索勒住“國民革命”的頸脖。

C、“土地革命”在1927年夏季7月才呈失敗之象

究竟寄生在“國民革命”中的“土地革命”在1927年什麼時侯才呈失敗之象呢?應該是在國民黨左派也悚然驚覺“扶助工農”已變質為“支持工農暴民專政”之時,他們終於看到蘇俄蓄意搗亂、赤化中國,根本無意幚助中國搞“國民革命”,而中共是蘇俄走卒,一門心思只想搞“土地革命”,即搞蘇俄式共黨專政。國民黨左派這個悚然驚覺,最鮮明最強烈地表現在汪精衛身上。1927年6月5日,共產國際的代表羅易異想天開,天真地期望汪精衛背棄“國民革命”而充任“土地革命”的領袖,他竟把極機密的史達林對中共的五項緊急指示拿給汪精衛看,其主要內容是:

一、無視國民黨的禁令,堅決實行自下而上的土地革命。

二、改組國民黨中央,有舊思想的驅逐,選拔優秀共產黨人加入之;

三、國民黨的機構必須改變;

四、武裝兩萬共產黨員及五萬工農積極分子,組織新軍隊,消滅舊國民黨軍;

五、組織革命法庭,嚴厲審判右派及反革命軍官,革命法庭主席,可由國民黨左派出任。

汪看到五項緊急指示後大驚,痛感實行這五條之任何一條,國民黨就完蛋了(參看李雲漢著:《中國近代史》第429頁,以及《郑超麟回忆录》下集102頁),但汪老奸巨滑,郤和史達林直接談判,說要這麼做,必要立即給他1500萬盧布,結果他等到把史達林幾百萬美元哄騙到手 (唐寶林著:《陳獨秀全傳》第425頁),便在1927年7月15日宣告“分共”。汪企圖實現寧(南京)、漢(武漢)、滬(西山會議派)合流,但寧方痛斥汪勾結共黨,不肯,汪怒,指揮唐生智軍、張發奎軍、程潛軍東征討蔣。

再接著,中共不甘心鳩佔鵲巢大計慘敗,8月1日發動南昌暴動,南昌暴動並非遭蔣介石之軍鎮壓,而是它擬搶奪廣東在南下途中遭錢大鈞、黃紹竑、薛嶽等兩廣軍隊剿平,僅朱德率幾百人馬走脫,闖入湘南,搞了個湘南暴動,後再上井崗山。

8月13日,蔣介石被李宗仁、何應欽、程潛等逼迫下野,寧、漢、滬得以談判合流。由於各派誰都不服誰,數月之後被迫讓蔣復職上臺。

“土地革命”之漲潮,在1927年什麼時侯才遭到壓制而轉入退潮之拐點呢,應該是在5月21日,即許克祥發動的馬日事變日。硬要往前推至夏斗寅在宜昌叛變的5月13日,很不合理,原因是夏斗寅之叛變,國民黨左派是力主鎮壓的,至於許克祥的馬日事變,國民黨左派則對許克祥有所同情而反對鎮壓,這個分水嶺鮮明得很。論性質馬日事變等於共產黨終於已失去誘騙、挾裹國民黨左派支援“土地革命”之能力,馬日事變不旋踵又剌激出江西省的朱培德在6月初率先“分共”,武漢國民政府中的國民黨左派對朱培德甚至批評之聲也欠奉,至此“土地革命”可算狂瀾無力再起,呈退潮之象了。換而言之,寄生在“國民革命”中的“土地革命”的鳩佔鵲巢大計,失敗於1927年7月15日的武漢“分共”,所謂的“土地革命失敗前夕”,這個“前夕”的時長邊界最多只能延展至1927年5月21日許克祥發動的馬日事變日。再有,所謂的“土地革命失敗前夕”,乃事變數年之後甚至是十數年之後的定義,至於立足於事變當時的人,是不可能認定自己正處身於“失敗前夕”的,我們查看當時的共產黨的頭角人物之行止,就大都是認為時局特點乃國民黨叛變革命,而手握“宇宙真理”(方志敏語)的共產黨人應該而且可以擊退之,羅亦農在“八‧七”會議上就用華語,又用俄語說出這句話: “國民黨是不能維持其政權的。” (見《鄭超麟回憶錄》 “武漢”章節 )惲代英則早在1925年就到處宣傳國民黨只是一具死屍,共產黨加入其中是為借屍還魂 (見李璜:《學純室回憶錄》 明報出版社 1979年版第 231 頁),為此,毛所謂的1927年春季“土地革命失敗前夕,心情鬱悶”,是欺世騙史之談。有心人不妨去查看一下逄先知主編的《毛澤東年譜‧上編》188頁起的1927年章節,你會發現,毛澤東在1927年1月至5月21日馬日事變,天天在湖南湖北上竄下跳,風雲得意得很,馬日事變日之後他則到處叫囂“拿起槍桿子進行鬥爭,武裝保衛革命”,他一直意氣昂揚叫囂到“八‧七”會議召開,何來“白色恐怖”迫出的“鬱悶”?之後毛身體力行。換句話說,毛的【染紅注】,百分之百是欺世胡扯,毛不愧是一代梟雄,他早在“土地革命”的鳩佔鵲巢大計失敗之前就打定主意搞武裝了,談何 “一時不知如何是好”。

以上史實的筆者追查、確定,可找一篇源出廣州《南方週末》的文章來作對照:該文名《湖南農民運動中的陶希聖》,2014年8月刋發在互聯網,該文作者為廣州社科院黃埔軍校研究中心執行主任的李楊,該文章說:

陶希聖是中國近代史上政學雙棲的風雲人物,他是教授,又是政客,曾經任蔣介石文膽,……1927年1月到8月,正值中國革命高潮時期,(重點綫為黃琉所加,下同)陶希聖出任黃埔軍校武漢分校政治教官一職,這一時期,也是中國農民運動最為洶湧澎湃之時。

……1927年5月,“馬日事變”爆發,武漢政府認為這是湖南農運過激而引發的,遂派出一支由黃埔學校與農講所師生組成的中央獨立師,奔赴兩湖交界處的鹹寧縣。軍校教官陶希聖以軍法處長身份,隨從到地方指導農運。

陶希聖發現,在鄉村,農會甚至能取代政府,實行“農協專政”,農會具有准政權性質,極大地衝擊了鄉村的族權、紳權和地方政權。但農會的行動並非都得到農民支持。農民很現實,你分配不均,我就來鬧事,在一次衝突中,農會抓了5個滋事者,聲稱要執行槍斃。畢業於北大法學系的陶希聖,除了軍法處長一職外,還身兼縣政府司法科長,他經過一番調查,認為錯的一方是農會,不應該懲辦農民,於是判農民無罪。但農會書記堅持按慣例就地槍決。雙方引起衝突,陶希聖一怒之下拔槍就說,你如果槍斃這5個農民,我就先把你斃了。雙方引起衝突,農會書記跑到武昌,指控陶希聖是“反動軍閥”。為息事寧人,惲代英將陶希聖召回了武昌。

這一事件,可以說是湖北處理農會問題的一個典型案例,湖北農運雖有過激行為,但多交由武漢政府所組織的土豪劣紳審判委員會處理,有沒有罪,不是抓人者說了算,要通過審判。但湖南農運的情況卻不一樣,著名的勞工領袖李立三致信農會,保證他的鄉紳老父親不會反對農會,饒是如此,李父沒幾天就被殺掉了,著名學者葉德輝也被當成劣紳處決了。當時有句名言:“有土皆豪,無紳不劣。”湖南常德的農民用扁擔、鋤頭直接處決了18名土豪劣紳。……

……

陶希聖從社會學的角度認為,中國社會各階層遠沒有分化出你死我活的對立階級。農會把地主打倒,同時也把城市商業破壞了。商店的店東們大都是地主,土地是他們獲得商業資金的保證,土地沒了,商業信用也就沒了,農民利益反而受損害。平心而論,陶希聖對農民運動並無惡意,他曾主動地把家裏農田分給佃農。他是在處理農民紛爭的過程中,發現農民鬥爭猛烈衝擊社會經濟,最後受害的是鬥爭者本身。

……

……馬日事變後,各地農會紛紛被地方槍桿子清算。武漢政府認為種種“事變”都是農民過激行動所致,武漢國民黨上層產生嚴重敵視工農運動的情緒。中共中央審時度勢,同意武漢國民政府和平解決馬日事變。轟轟烈烈的農民運動轉瞬間土崩瓦解。……

弄明白“土地革命失敗前夕”的時長邊界,我們即可看出:.毛宣稱表露出詞作者“心境蒼涼”的《菩薩蠻‧黃鶴樓》,他寫於1927年春季,這是與史實牛頭不對馬嘴的。上述史實充分證明1927年整個春季,“土地革命”對毛而言是形勢大好,不是小好,工運農運處於一浪高於一浪的進攻態勢;換句話說,《菩薩蠻‧黃鶴樓》所寫的武漢1927年春季之東西南北形勢是白色恐怖,而查史查實,武漢當時之東西南北形勢,是紅色恐怖,毛給《菩薩蠻‧黃鶴樓》貼上一條【染紅注】,並不能把白色的《菩薩蠻‧黃鶴樓》漂染成紅色,該【染紅注】倒類似賊人在埋藏賊賍處貼上告示:此地無銀三百兩。

會不會《菩薩蠻‧黃鶴樓》寫成於1927年夏季,毛錯記成寫於春季呢?

在毛死前,百多種【毛澤東詩詞鑑賞指導書】都說毛寫《菩薩蠻‧黃鶴樓》的時間是在「四‧一二」事變之前,很有學養的李奎寧在其2005年出版的【毛澤東詩詞鑑賞大全】中,則定義《菩薩蠻‧黃鶴樓》寫於2月5日至5月6日立夏之間。李奎寧似乎感覺到《菩薩蠻‧黃鶴樓》的寫作時間可疑,他不好意思截斷眾流否定該詞寫於1927年春,他只是把該詞的可能寫作時間延長至立夏。中共學者逄先知主編《毛澤東年譜》時,《菩薩蠻‧黃鶴樓》應安置在哪一日,筆者就看出他大感頭痛,因為1927年春季的每一天,都是毛的革命狂歡日,逄先知煞費苦心而把該詞安置在5月6日之前幾日內。再有,把毛的帝皇嘴臉揭露得相當透徹的大作家張戎,也把這首詞的寫作時間移為“春夏之交”。我們可以肯定,從未有過交集來往的李奎寧、逄先知、張戎絶不可能搞攻守同盟,他們之質疑純粹是從史實中看不到1927年春有何革命危機及毛有何白色恐怖引致的“心情鬱悶”,但同時他們又認定《菩薩蠻‧黃鶴樓》是毛的作品,於是他們就妄自設想而把這首詞的寫作時間移為“春夏之交”。

但筆者認為他們的妄自設想是沒有根據沒有道理的,謹指出如下幾點:

1)、這首詞是和毛的《沁園春‧長沙》同時發表於1957年1月號《詩刋》,《沁園春‧長沙》標明的寫作時間為1926年,其後,官方查實毛1926年不在湖南,遂給毛“訂正”寫作時間為1925年,毛無異議接受,原因並非他記錯而是他故意錯寫(詳情請看筆者對毛詩詞《沁園春‧長沙》的重審文章)。按理在“訂正” 《沁園春‧長沙》的寫作年份時,毛及其一大群侍臣應該也認真查對過《菩薩蠻‧黃鶴樓》的寫作時間,結果是《菩薩蠻‧黃鶴樓》的寫作時間並無改動,亦即毛鐵定寫成於1927年春,一眾侍臣休得囉嗦。

2)、《菩薩蠻‧黃鶴樓》在1957年1月發表後,兩年間毛三次注析它,追憶、考訂它的寫作時間很充分了,但他鐵定它寫成於1927年春而不改。對此,筆者認為執著於追查毛是否記錯該詞的寫作時間,我們就愚不可及了,我們應該腦筋懂轉彎,應該轉而追查毛為什麽鐵定該詞寫成於1927年春,毛鐵定不改的道理何在?筆者估算該道理就是毛必要使這首詞乃毛所寫不能“穿梆”被證偽,這裡有幾個可能性:

a、1927年五月至八月(毛八月離開武漢)期間,武漢天氣酷熱,沒有“煙雨莽蒼蒼”的日子,或毛想不起該時段有沒有“煙雨莽蒼蒼”的日子。

b、五月至八月,毛的大搞農運、“越亂越好”的極左主張大受中共 “右傾”高層壓制,他刻骨難忘他當時“心情鬱悶”。毛把這一政見被压而致的“心情鬱悶”套用於《菩薩蠻‧黃鶴樓》描述的白色恐怖而致的“心情鬱悶”,自以為能欺世騙人。但他的“不知如何是好”的【染紅注】句語,把他出賣了。毛當時擔任全國農協會總管,他狂熱教導各地農協會搞武裝鬥爭,他根本談不上“不知如何是好”, 這方面史實不少,很難遮掩騙人。當時在武漢號令中共的共產國際代表羅易的回憶可見毛如何囂張:

毛澤東在武漢“一刻也停不下”。總是在半途到會,發表一通鋒芒畢露的演說後揚長而去。

──引自(羅斯‧特里爾:《毛澤東傳》風雨飄搖(1)章節)

c、1927年蔣介石發動“4‧12”清黨乃時局轉折點,已成歷史定案,時隔三十年朦朧而視即可算白色恐怖已出現,亦即毛自以為他政見受压之“鬱悶”,可以扭曲說成是白色恐怖造成他的“鬱悶”。

3)、其實把《菩薩蠻‧黃鶴樓》的寫作時間修改為1927年夏季6月甚至7 月,仍然修補不了破綻,因為武漢國民政府宣佈“分共”的時間是1927年7月15日,汪精衛是“禮送”共產黨人脫離國民政府而並非施加拘捕屠殺。“文革”期間,毛及四人幚派人到監獄中要托派重犯鄭超麟作證劉少奇在1927年“七‧一五”之前就被逮捕而叛變,鄭超麟回答說:“據我所知,‘七‧一五’ 分共以前武漢並未捕人。”(見 靳樹鵬:《百歲老人評說20世紀》,載1999年 香港:《二十一世紀》4月號), 8月1日,中共挖走張發奎第二方面軍所轄的二十軍(賀龍等人率領)及其他一些國軍,在南昌發動了武裝暴動, 8月6日,汪精衛公開向社會認錯;直至8月8日,汪才在武漢開始逮捕處死共產黨人,亦即整個武漢直至7月底仍未陷於白色恐怖,這和《菩薩蠻‧黃鶴樓》上闋所渲染的白色恐怖已然籠罩整個武漢乃至全國,是鑿枘不合的。

以上分析太繁亂,來個概括而言吧:

1、《菩薩蠻‧黃鶴樓》所寫之景是白色恐怖籠罩整個武漢乃至全國,但毛1927年春、夏季立足之武漢以及周圍幾省,查實對毛而言乃可喜可賀的紅色恐怖,這是鐵證如山的。

2、《菩薩蠻‧黃鶴樓》所寫之情是“心境蒼涼”、“心情鬱悶”,但毛1927年春、夏季立足武漢,查實風雲得意,鬥志昂揚。這期間他狂熱教導各地農民造反,促使時局“越亂越好”的政見受到陳獨秀等高層之壓制非議,很可能曾使他“心情鬱悶”,由於歷史行進至1957年已粗綫條定義蔣“4‧12清黨”乃白色恐怖開始時間,毛思量這可讓他魚目混珠把他的政見上之“心情鬱悶”,嫁接、歸因於白色恐怖降臨。

很可惜,人算不如天算,老天爺硬是安排千難萬苦死不去的黃琉盯住了毛的這一奸狡,黃琉不肯粗綫條看1927年而採用顯微鏡透視1927年,從而看出1927年春季夏季白色恐怖並未籠罩整個武漢乃至全國。戳穿這一點,於是毛下闋的“心情鬱悶”和上闋的 “白色恐怖”無法接合。為此可質疑《菩薩蠻‧黃鶴樓》並非毛的作品。

(未完,待續)