九、现代化中的“绝望”:印度教佛教与“特蕾莎修女悖论”

深受自然神论、启蒙运动影响的欧美世界热情拥抱现代文明。典范的基督徒以十字架救恩为中心生活。大多数基督信仰宣告者平平淡淡,在律法与恩典中摇摆不定,却也不过分远离基督教体系。因而,整体上比较亲近市场经济、民主法治和分权制衡。

与中东地区倾向伊斯兰教、欧美倾向基督教相比,印度教和佛教对南亚、东亚国家影响巨大。就全球对比而言,这些地区的发展虽然没有欧美那样现代化,亦没有非洲、中东等地区那样极端化。贫富同体、贵贱共存之下,遵循人人平等,成为一部分人的选择。因此,印度产生了特蕾莎修女的坚韧慈善努力,中国等东亚国家(不包括日本)则民主化浪潮中容易产生要求“修齐治平”的抗争者,且绵绵不绝。

印度城市中的贫民窟与特蕾莎修女的道德责任

印度“圣雄”甘地(Mohandas Karamchand Gandhi,1869—1848年)非暴力不合作思想(甘地主义)深受基督福音影响。

1901年底,甘地在信中对俄国列夫·托尔斯泰说,十年来,他一直在托尔斯泰的福音精神感召下,领导着牺牲运动。托尔斯泰对甘地的“以温和抗暴力,以谦卑与爱抗傲慢与暴力之战斗”表示兄弟般的祝福。

在逝世前两个月给“致南非洲约翰内斯堡·德兰士瓦省M·K·甘地”的信中,托尔斯泰提到了摩西之诫之“不可杀人”,“无论何种情形中,杀戮是永远禁止的,而这在《旧约》中已经如此:至于基督,他不独禁止杀戮,并且禁止加害他的邻人”。

链接:电影《甘地传》(英国,1982年)

很少有中国人知道,在规范意义上仍然算为宪政民主的印度长期实行的是计划经济政策。通过甘地领导的非暴力不合作运动从英国的殖民统治中取得独立后,1950年代初,费边主义者、对内政策主张四大原则“民主、社会主义、团结和现世主义”的国大党领袖贾瓦哈拉尔·尼赫鲁执政,印度倾向社会主义,并仿照苏联制定了经济发展的“五年计划”。

尼赫鲁认为印度这个人口大国的工业化必须走劳动密集型而不是资本密集型的模式,在“公有生产计划工业”中建立劳力密集的工作站(大工业基地),阻止农村人口流入大城市。正如1974年诺贝尔经济学家得主哈耶克所指出的,计划经济与公有制必然造成大量的浪费、低效率和腐败。相反,作为民主国家,印度在宪法里规定,“一切公民均享受在印度领土内自由迁徙,在任何地方居住和定居的权利”;根据相关规定,无论是贫民窟居民还是外来白领工作人员,只要18岁以上且在当地居住年满5年,就可申请一张新的选民证。

1947年东巴基斯坦(如今的孟加拉国)脱离印度独立,加尔各答涌入了数以万计担心被回教徒迫害的印度教难民,霍乱和麻风病等传染病流行。1948年,教皇庇护十二世许可德蕾莎修女以自由修女身份行善,并拨给她一个社区和居住所。1950年10月,德蕾莎修女成立了仁爱传教修女会,将修女服改为印度传统服饰。1971年,在获得“PopeJohnXXIII”和平奖(教皇颁布)等一系列奖项之后,1979年,特蕾莎修女获得诺贝尔和平奖。

建国60多年,即便实行了市场经济,印度贫富差异改变不大。StevenLaitena《印度比起中国还差得远》(《纽约时报》2013年1月22日)一文指出的:“印度在‘透明国际’发布的年度全球清廉指数中排名更靠后。印度司法制度承袭英国,但效率极其低下”,“在孟买,有超过一半的人住在经常没有自来水、没有电的贫民窟……MukeshAmbani花费10亿美元在一个住宅区建造了一座高达27层的住宅”,“印度僵化的社会结构限制了代际经济流动性”。

中国与印度具有诸多相似之处。首先,都曾经为了减少贫富差距而计划经济地限制大城市发展。其二,都实行不平等制度(印度文化性地实行种姓制度,中国则法律地实行户籍制度)。第三,农村失业人口都有挤入大城市以谋生的强烈冲动。在“改革开放”后不再采取暴力性地、而是以户籍制度为手段限制性引导迁移自由之后,中国也染上了“城市病”。

也可以说“城市病”是那些多民族多文化的、幅员相对辽阔的发展中国家的通病。无论是非洲先富起来的南非,还是西半球上“拉美化”了的巴西等国家,或者亚洲的印度尼西亚等国家。对中国等多民族、多文化国家来说,城市化中的民族融合与贫富均衡是个大难题。

就一般意义而言,欧美的特蕾莎修女不可能获得诺贝尔和平奖。由于宗教信仰方面的限制(目前中国和梵蒂冈没有建立正常的外交关系),特蕾莎修女式的诺贝尔和平奖也不可能出现在中国这样的国家。然而,这绝不意味着中国如今城市化中出现的大量失业农民、“蚁族”等“底层知识青年”不需要得到这种教育、医疗等方面的物质性、信仰性的慈善帮助。

道德型公益慈善的软肋与“特蕾莎修女悖论”

只有诺贝尔和平奖而没有诺贝尔经济学奖,这样的国家常常是令人同情的。印度不是这样的国家。经济学家阿玛蒂亚·森在对印度等国进行考察和研究之后指出,必须重视穷人中的贫困指数。“阿玛蒂亚·森的贫困指数”提供了一个伟大的经济学模型。此外,森还在社会选择、福利分配和贫困研究等做出了突出贡献,并为人类发展与可行能力视角提供了理论奠基。由于在福利经济学领域所取得的突出成就,森被授予1998年度诺贝尔经济学奖荣誉。

森的作品中最为中国财经界熟悉的是《以自由看待发展》。类似的社会结构和发展状况决定了两个国家的经济学家都非常酷爱经济自由,而民意总体上倾向呼吁建立一种能够让底层民众过上有尊严的生活。然而,国家治理,常常陷入悬殊的贫富差距,政府介入的时候害怕“政府失灵”,一旦政府拒绝介入又害怕“市场失灵”引起各种经济与社会发展危机。

这是公共决策的“二难困境”。经济自由主义与社会主义辩论了一个多世纪。这些“主义”的优点和缺点都是显而易见的。欧美国家周期性的大选及其后的政策调解能缓解二者矛盾。宗教传统中发育起来的小共同体的公益慈善功能,也能结构性地缓解冲突。二战之后,发达国家再也没有陷入战乱冲突。建立了西式法律体系的印度俨然能够日益强盛。

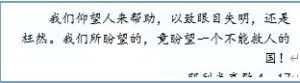

然而,印度如此令人失望,特蕾莎修女几近绝望。1979年9月,在致迈克尔·皮特神父的一封信中,修女如此说:“耶稣给予你特别的爱。至于我,沉默和空虚如此之大,以至于我看却看不到,听却不到。”有太多的人寄希望于城市化进程中的贫苦,能够通过外在的宪政、内在的良心等机制来促使城市化良性发展,结果这些机制却不能帮助一个诺贝尔和平奖得主得到他们这个信仰本来就要求他们具备的“平安”、“喜乐”的信心。

强调通过个体道德行为来拯救他人于苦难的特蕾莎修女面临着一个悖论。她献身慈善事工的印度是个迥然有别于欧美世界的东方国家。作为众多宗教的发源地,印度被称为“宗教博物馆”。全印度约有80.5%的人口信仰印度教,还有伊斯兰教(13.4%)、锡克教(1.9%)、基督教(2.3%)。印度教主张种姓制度,将人分为四个种姓:婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗。这些等级又可分成很多次等级(Jatis)。因此印度一共有2000到3000个等级。外来宗教纷纷“本土化”。甚至在欧美素称公义与博爱的基督教教堂也如此排列信徒的主日敬拜座位。

西方普世价值及其制度化了的宪政体系,到了一个印度教国家,在功能发挥方面严重水土不服。种种事实表明,在民族传统、社会结构、政治文化等方面,印度与欧美迥然有别。

在政治社会学层面,印度教、佛教等诸多东方宗教具有共性

印度教源于古印度韦陀教及婆罗门教。主要分布于印度、英国、巴基斯坦、孟加拉国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新加坡。印度教为全球第三大宗教。第一大宗教为广义基督教(含基督新教、天主教和东正教),第二大宗教为伊斯兰教。

佛教并非诞生于印度,而是诞生于古代迦毗罗卫国(今尼泊尔境内),主要分布区域东亚、东南亚中南半岛(例如泰国)、新加坡等地。佛教为全球第四大宗教。

“印度教”是产生于印度文化圈上的宗教、哲学、文化和社会习俗的综合称谓.。其信仰、哲学、伦理观点复杂多样,相互矛盾。不同社会等级、集团和不同的文化阶层有着各自相异的信仰和实践,因此,对印度教很难大而论之。

形成于8世纪的印度教综合了各种宗教(主要是婆罗门教和佛教信仰)。印度教继承婆罗门教教义,仍信仰梵,并对存在着造业、果报和轮回的观点,赞成和积极发挥,然而印度又不同于婆罗门教的教义、教规等。

印度教主张泛神论。不过,印度教号称有3300万个神灵,但多数印度教徒只崇拜一个天神。印度教有三大主神:梵天、毗湿努和湿婆。印度教徒主张种姓制度(婆罗门至上)、因果报应、祭祀万能、吠陀经典(天启的经典)。

印度教认为生命是无穷无尽的一系列生命之中的一个环节,每一段生命都是由前世所决定。动物、人和神都出于这一环节。且遵循善恶报应原则。唯有解脱,在不变中得安息;这称为“梵”和“涅”。对比主张时间被造且决不逆转的基督教,对比以天堂地狱、永生永世为终极关注的基督教,印度拒绝预定论,主张“轮回”。

印度教接受邪恶之存在,愿意忍受世俗痛苦,承认人人都是善恶、爱恨、悲喜、贵贱共同体,且服从人之本性与宇宙的本质。因此,印度教的主要男女神祇既创造痛苦,又带来福祉。这种文化,正是甘地主义在印度颇有根基之民情基础。对比之,基督教强调忍耐,但更主张善与正义一元论。而在忍耐方面,与基督教有弱相似性。

2500多年来,佛教与印度教在印度本土相互消融。对中国来说,佛教在中国笼罩了婆罗门教,丰富了自己,便利佛教传播,亦改变了佛教本身(对密宗在中土的流播起了很大的作用)。其相似之处在于都有六道轮回、梵天、帝释等诸神,认为人可以通过自身修行脱离苦海。基督教认为这是人本主义,且主张唯独耶稣基督的救赎才能、就能一次性洗净信徒所有的罪。

而就佛教和基督教的对比而言,佛教讲世界是众生共业所感(没有创造和主宰),而印度教讲世界是梵天创造的,毗湿奴守护世界,湿婆毁灭世界。

佛教讲众生平等。印度教则讲种姓制度,分神职人员,王公,平民和贱民,还有神圣的动物,诸如牛、猴等。古佛教中有一支(大乘佛教)会强调“我不如地狱谁入地狱”平等主义抗争之烈士精神。这个群体在中国主要为藏传佛教,分布在西藏、四川、内蒙、青海一代。

当大乘佛教影响做大时,佛教就倾向公共参与,政治上改天换地。在近代中国,最出名的当初谭嗣同。其为变法而“牺牲”,为晚清政治极端化的一个生动体现。

就相似而言,我们很容易看出这两个世界都是相对秩序稳定的。对比之,印度教世界比佛教世界更稳定。例如,泰国红衫军(自称反独裁民主联盟UDD),在示威游行穿着红色衣服以示识别,支持泰国前总理他信)这种全民街头运动不太会在印度发生。印度即便有政治抗争,主张的也是甘地式的非暴力不合作运动。

“望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”。《狱中题壁》是清末维新派谭嗣同于光绪二十四年(1898年)在狱中所作的一首七言绝句。

临死之前,谭嗣同留下“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”表达了其内心深处的烈士精神。

链接:电影《谭嗣同》(中国,1984年)

而和西方世界对比,正如Steven在《纽约时报》指出:“印度的体制不会草菅人命……印度的司法体系更为透明,也更遵守法治。这一评价实际也适用于东南亚诸多佛教国家。这些国家不会有大起、也不会有大落,不会有《旧制度与大革命》中的那种恐惧,且伴随着全球化进程而在经济上缓慢发展。

在印度教国家,这种缓慢发展的结果是,转化为不怎么相信耶稣基督的诺贝尔和平奖得主的阵阵忧伤与空虚,这种虚空和绝望都源于一个事实:种姓制度虽然制造贫富差距、却节制了印度社会的官民矛盾、劳资矛盾。

而在中国社会,知识分子普遍倾向儒家化的“修身齐家治国平天下”,底层社会的主流信仰更多不是倾向西方价值观的基督教,而是佛教。或者又说是某种形式的儒释道合一。

当“修齐治平”的宪政梦想与愿意忍耐、期待轮回的佛教信徒在一起时,就转化为猛烈批评中国民众“犬儒主义”式的绝望。或许,这就是中国特色的、民主运动式的“特蕾莎修女悖论”。

大陆一部分仁人志士的“台湾宪政崇拜”情结更是加深这种浓烈的窒息感。

如果说辛亥革命最重要的功绩是促成了中国的多中心化,建成了一个倾向宪政民主的制度框架。失败则在于缺乏足够的结构性能力让这种多中心秩序和分权制衡体系成为国家的宪法事实。这是中国式“派生宪政”之尝试的重大特点。

1987年以来的台湾民主化之“成功”是以牺牲大陆为前提的:第一,它是1949年的大规模移民所致;第二,台湾改革以大陆失败为教训;第三,台湾民主化以两岸冷战为动力;第四,待台湾民主成,本土主义崛起,则“小国寡民”的自我保存为其必由之路。这样的逻辑正是岛屿政治体生存优势与困境的双重而合一的体现。

这样,“中华民国”作为政体的确在台湾,又存在大陆一部分民众的历史记忆之中。这个离去渐远、远在天边的小型共同体,已与中国大陆政治关系不大。如果说平等仁爱的印度是特蕾莎修女的天国,自由民主的台湾对中国大陆的“民国粉丝”(简称“国粉”)们来说俨然就是一个毫无应许的“天国”!