参与到共同的历史中去

首先,请允许我感谢东道主,感谢在座的各位同行,因为你们的慷慨,使得我虽然不能到场,但是仍然能够发出自己的声音。

就会议“遗产”这个话题,我想谈谈自己所继承的“遗产”,以及它们与现在的联系。它们也正好体现在这样几个故事当中。

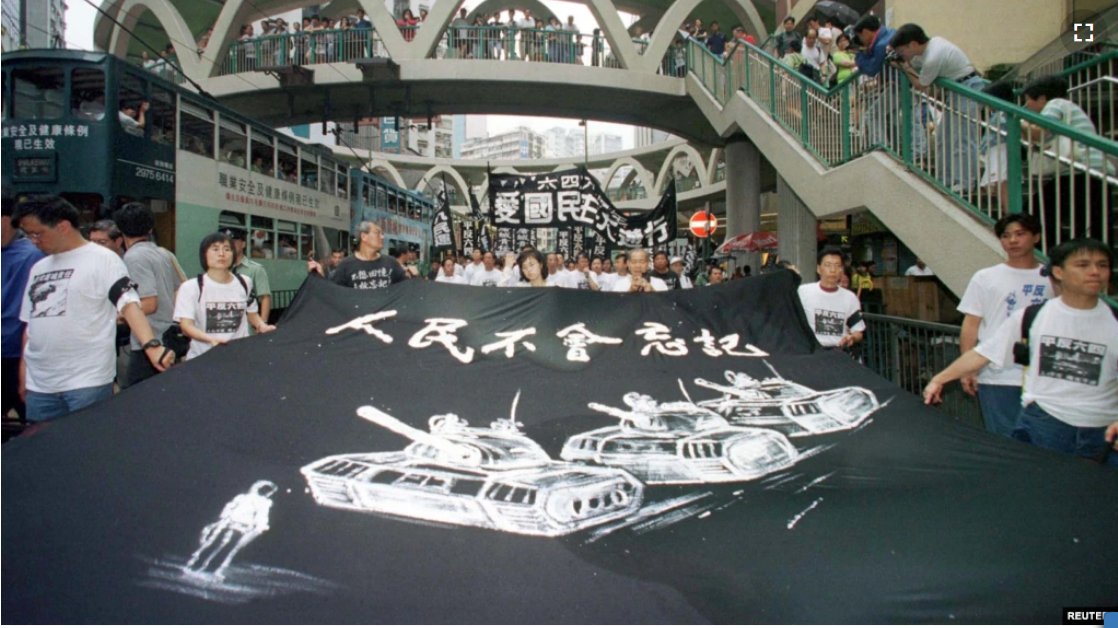

2009年5月10日,钱理群先生、秦晖先生、徐友渔先生与我等二十来个朋友,我们在北京召开了有关1989年“6·4”的会议。我们觉得二十年了,不能继续停留在对于此事的“官方定论”当中,应该发展出不同的表述,不能继续将这么大的事情,从人们的记忆中尤其是公开谈论当中抹杀。

对于我个人而言,“6·4”这件事情实际上构成此后思想和工作的重要起点。那就是:能够打碎我邻居头颅的子弹,同样也能够将我的脑袋射穿。

于是我需要找到另外一些概念和语言,它们能够承担起这种裸露的、毫无庇护的处境,能够与这种无权的易受伤害的处境相匹配。这种处境是我的,也是千千万万普通人们的。如何将这种被取消的、暗哑的处境,转变为可以看见、可以听见因而可以被恰当了解,这是一个需要面对的难题。

在这个意义上,将“6·4”称之为“遗产”是不恰当的,实际上它从来没有离开过身边的人们和我,人们以不同的方式在承受这个难以承受的事情及其后果。至今遇难者母亲们不能在公开场合中露面,压制母亲们的力量也在压制其他悲伤的面孔。在大街上针对手无寸铁的人们所施行的暴行,对于我们民族的影响是深远的、难以估计的。

第二个故事是这样的。2009年12月底,主要是因为零八宪章而被捕的刘晓波博士,在被关押一年之后开庭。在庭审宣判的前一天(12月24日)晚,我开始电话及email访问知识界的一些同行,从刘晓波的博士生导师到他的同班同学,开始是一些与他直接打交道的人们,后来扩展到知识界的各路人马。我给自己所确定的访问对象是从八十年代一路走过来的人们。

为什么是八十年代?在我看来,“零八宪章”中大部分话题,都是在那个时期、不同的人们在各种场合谈论过的,而同样在1989年之后,它们被强行中断。无论如何,这是我们一段共同经历的道路,是一段共同的历史记忆,需要对我们自身的历史,对自身走过的道路,尤其是那些生长点、当年那些新的思想空间,抱有一种忠诚和忠直的态度。

实际上,被称之为“拨乱反正”的年代,也是我们这一代人从中生长、获取对于世界基本眼光的年代。尽管它有许多不成熟,后来的形势也发生了很多变化,但是它的一些基本命题——比如有关“社会进步”、“总结历史经验教训”、“反对专制和特权”,尤其是那样一种反思和批判的精神,以及借助历史来看待现实的眼光,奠定了我们日后的一些重要思想基础。忠诚于这样的起点,便要求人们不要急于更换“我们的世界图景”,乃至让那些沉入地下的人们,经过我们自己之手,陷入永久的沉默。

我为这个“红色遗产”会议提交的论文关于八十年代人道主义与异化问题的讨论。这是八十年代的一个理论亮点,是在马克思主义理论的名义之下进行的。争论的焦点包括——马克思是从“社会关系”出发还是从“现实的人”出发;马克思主义仅仅是解释历史还是包括对于历史的评价,即是否体现一种价值观在内;以及有关“物的价值”还是“人的价值”、马克思所批判“商品拜物教”“货币拜物教”如何在中国演变成了“权力拜物教”,甚至包括对于现代化最初的反思,环境和生态的问题也提了出来。争论的一方为当时的《人民日报》副主编王若水先生、刚从劳改农场回来的高尔泰先生等,另一方面则是当时的中宣部长邓力群。争论的结果是权力大过真理,王若水被从《人民日报》免职,1987年被从党内除名,至今他的名字很少在公共场合中出现。

第三个故事是最近发生的。今年3月3日与4日连续两天,我被要求不在3月5日这一天,去三联书店的二楼和宋庄美术馆,因为在这两个地方有举行纪念遇罗克的活动。四十年前的这一天,遇罗克被判死刑并执行,时年27岁。因为他写了一篇《出身论》的文章,驳斥了文革初期流行的“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”的“血统论”。安放在宋庄的遇罗克雕像上面刻着他这句话:“任何通过个人的努力所达不到的权利,我们一概不承认。”这样一种来自权力中心和体制之外的平等诉求,为官方所不能容许。

时隔四十年,不允许纪念遇罗克这件事情,令人无法接受。一个已经成为雕像的人,他的危害性何在?1979年11月底,北京市中级人民法院宣告遇罗克无罪,当时不止一个大媒体都发表了长篇通讯,介绍遇罗克的事迹。难道过了三十年,这个人的罪名又复活了?这从另外一个角度证明了所谓“遗产”的现实性,在那遥远的岁月深处,金子般的思想仍然在闪耀着不可磨灭的光芒,对当下仍然具有强大的穿透力。

结果我的朋友与我在3月4日这一天(即提前一天),赶赴宋庄,一起在遇罗克的雕像前献上花篮和我们的献词。这样做是为了表明一种公开的态度:参与到我们曾经的历史当中去,担负起我们共同的记忆,包括那些不光彩的事情。在这样的历史面前,也许我们一个人都是有原罪的,也许每个人不同程度都是有负担的。

可以说,这部历史不管有多么晦涩,有多么痛苦,多么令人不堪回首和感到羞耻的地方,但是,那就是我们的过去,是我们的前人留下来的这个世界,我们直接继承了它,我们在它所提供的条件之下生活和成长,在它规定的范围之内学习和得到训练,我们不可能有另外一个出身。所有发生过的事情,也不可能通过一番别的阐释,而将它们彻底改写。

当那些悲惨的事情发生时,我们的前人也许没有足够的智慧,不能令人效仿,不能给其他民族提供参照的东西,这的确有些丢人,有些令人难为情,但在今天,这个不是最重要的;更加重要的是,今天的我们,是否愿意正视这样的历史,从中汲取恰当的教训,尤其是建立和发展出一些基本的界限、尺度和视野,牢牢建立起一些基本警觉,由此而开始走上一条智慧的道路。

也许,对我的耳朵来说,谈论“遗产”有些奢侈,或者这个话题有些太早——被认为是过去的东西,实际上许多仍然以“现在时”的方式正在进行,这就是我们身处其中的现实。而当我们在这里谈论,也都是以这样或者那样的方式,参与到这个现实中去,与它发生不同意义上的互动。

2010/3/30