图说:1:石玉被遣送回原单位后,他的记者朋友和推友为他接风

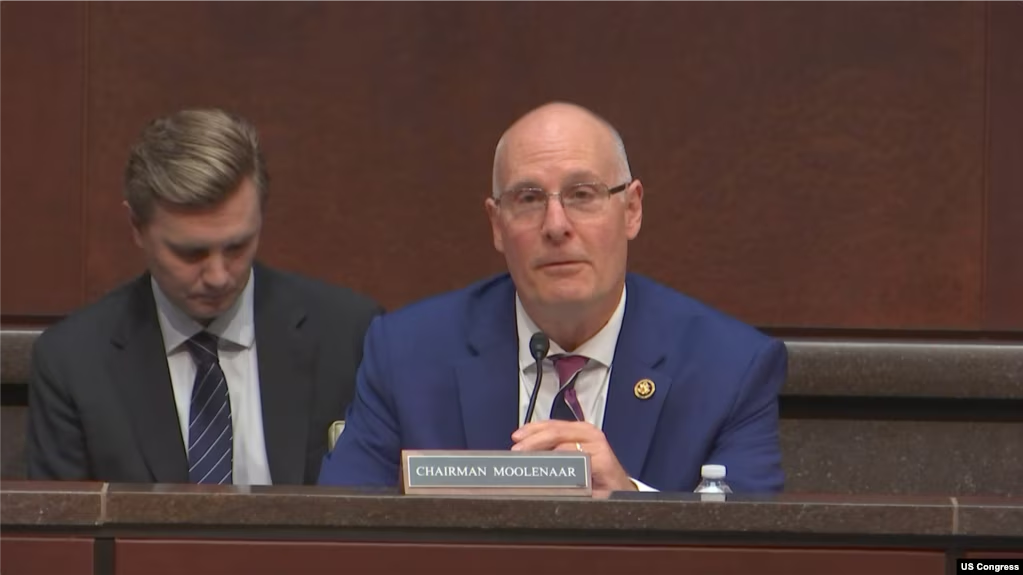

图2:石玉

在当下中国社会每个人都在犯罪和帮助犯罪,更重要的是,绝大部分人不自知。这让人感到很绝望。在此环境中,如何干净的生活,如何摆脱罪恶,如何做一个正直的人,确实是个问题。

石玉,新华社旗下《国家财经周刊》前记者,新近”落草”的推友,中国公民运动的实践者;同时,也是近年内公开以体制内记者身份探访陈光诚的第一人。在石玉的身上,较为集中地呈现出了今年来体制内的媒体从业者打破缄默并勇敢的表明公民态度和立场的趋势。本期推特茶坊约请石玉先生一起畅聊了陈光诚与东师古事件、互联网微博与新闻自由、公民良心和职业等话题。

我的确找不出不去看他的理由

戈晓波(以下简称为戈):传言说,是你主动辞去原为之服务的新闻机构的,而且你目前已赋闲在家。确有其事?

石玉(以下简称为石):是的,传言属实。

戈:关于你辞职一事,互联网上有多个版本,能否通过 “推特茶坊”把这事儿简单叙述一下?

石:当我被沂南警方遣送原籍后,我所在的单位肯定受到了些压力;但是,单位领导始终没具体明说,而我也只是从领导与我谈话的话语中的确感受到压力。我跟单位同仁商议,感觉我主动辞职对单位、领导和大家都比较好,于是就辞职了。事情没传言那么可怕,也并非大家想象的那么复杂。

戈:你不觉得沂南警方这样做特滑稽、特荒诞吗?

石:当然觉得既滑稽又荒诞呀!我什么坏事、错事都没做,只是在一个假日,以个人身份和几个朋友去探望一个自由的公民,虽然我们并没见过面,但我们都是这个国家的自由公民呀!你无端不让我们见面且不说,还把我们非法抓捕了几十个小时,更把我们殴打了,我没找你的麻烦就是便宜你了,你还把事情弄到我单位去了,这在哪儿都说不过去。此事一想起来就感到特别扭……

戈:记得你去东师古的头天晚上,我问过你:是否真去?当时你的回答并不明确,但第二天你为何还是去了?是什么力量驱使你作出决断的?

石:做人要信守诺言吧?就这么简单。

戈:你对谁信守诺言?

石:具体讲,九月底在南阳的一个律师界研讨会上,我偶然遇到了妙觉法师,她并不是来开会的,只是搭朋友便车路过南阳,并准备前往桐柏县看望刘沙沙。妙觉对很多人讲了她上次去看望陈光诚被打的经历,我听后很愤慨,记得当时就有律师表示要组织三千人去看陈光诚。后来我跟妙觉私下里单独讨论这件事,问我是否想去,我就答应了。

戈:难道当时你是第一次听说有关陈光诚被非法囚禁的事情吗?

石:也不完全是。几年前,我就听过也是记者的推友殷雨生讲过陈光诚这个人,但他出狱后遭到非法拘禁一事,我还是不太清楚。可是微博上有关全国各地网友纷纷前往临沂探望陈光诚这事儿已闹得纷纷扬扬了,作为微博用户,我也看到了。

戈:作为体制内的人士,你难道没想到过这么做有什么不妥?

石:在正常的公民社会,一个公民在休息时间,也就是说在非工作时间内,只要不是违法的事情,都是可以做的;况且,我只是以个人身份去的嘛。另外,作为记者,我对山东临沂地方政府这么做,感到很愤怒。公民陈光诚已释放了,可是他到现在都没有人身自由;而且前去看望他的人也被打被驱逐,这一事实本身完全是违背法律、违背情理的,这太让人愤怒了。我困惑的是,他们为什么这么做?为什么能长期这么做?为什么没人制止?为什么没受到追究?

戈:于是你就去了?

石:是的,因为我的确找不出不去看望他的理由。

沂南之旅与制度之恶

石:10月5日,我先是随几个网友从徐州进入临沂,然后换车到东师古村。结果距那个村子大概10公里路程的地方,我们就被交警拦住了。后来就被绑架、殴打、非法拘禁,第二天,也就是10月6日的中午,我被送到当地派出所,一番询问后,就被遣送回家。关于此过程,我在新浪博客上写了篇文章《我的沂南之旅》,有详细的叙述。

戈:这次沂南之行对你后来认知陈光诚事件有何意义?

石:首先是对临沂地方政府在陈光诚身上投入的维稳力度之大有了深刻认识;其次是那些殴打、拘禁我的人,也引发了我的思考。被套住头以前,我有大致一到两分钟的时间能看到他们的脸。他们都是些朴实的老百姓,至少大部分人是。有朋友提出要警惕人民,我深有此感;再次是为我们开车的出租车女司机,我对她很内疚,这个无辜的女人,差点儿也和我们一样被殴打、被拘禁,她为此受了莫大的惊吓。

戈:在你的记者职业生涯中,以前遇到过此类事情吗?

石:这么严重的倒还真没有。

戈:你在为新华社服务之前,也曾在著名的南方报系工作过,应当说你对体制的制度之恶应当是不陌生的吧?

石:是的。

戈:你认为这种制度之恶的根源在哪里?

石:权力者手中的权力不受监督,基本上可以为所欲为。而老百姓的权利意识又很淡薄,这就更让权力者随心所欲。当然这是现实制度层面的原因,如果问恶的根源,我认为还是文化之恶,人心之恶。这个问题很庞大,以我的学养,很难说透彻。

戈:既然谈到这里,方便谈谈你的知识与受教育背景吗?

石:我是河南大学文学院本科毕业的,大学读过一些外国小说。刚毕业分配到政府机关工作,后来嫌挣钱少、生活太闭塞,就跑出去做了记者。做记者期间,读过一些历史、政治之类的书籍。相比之下,文学本身对我的诱惑力更大。如果说在新闻写作和文学写作让我来选择,我更愿意选择后者。

戈:其实文学写作和新闻写作,有着共同的地方,那就是对人和社会的关怀。谈到对人和对社会的关怀,你怎么看当下的社会现状?

石:非常不满意。

戈:能否讲具体一些?

石:每个人都在犯罪和帮助犯罪,更重要的是,绝大部分人不自知。我为此感到很绝望。我几年前都想过一个命题,如何干净的生活,如何摆脱罪恶,如何做一个正直的人。事实上,正义与每一个人都有关系。我不想道德说教,我不配,但我看到的、感受到的不义太多了,我忍受不了这个现实。

公民、互联网与记者良知

戈:今天中国非正义、非公平的现实状况,其实正是我们每个人的消极不作为导致的结果,要想改变得依赖公民社会。不知你对公民社会的建构有何想法?

石:公民社会的生活,就是法治的、理性的生活;也是既有权利可享受,也有义务可担当的一种生活方式。在公民社会中,我们每个公民可以用自己的自由选择来实现社会的道德和良知。我以为,公民社会的基础和前提,就是每个公民充分意识到自我的宪法权利,积极参与公共事务,自由行使自我权利。比如东师古村,可能很多人都知道那里发生了什么,如果去的人多了,那又会怎样呢?

戈:你说呢?

石:就像鲁迅说的,世上本来没有路,走的人多了,路就有了。假如有几百个、上千个媒体人去见证和感受,然后再通过互联网予以传播,那结果是无法想象的!其实这样做的难度也并不大。总之,每个人的权利不可让渡,每个人的公民责任感无法推卸。那么,不义还会如此强大吗?乌云难道不会消散吗?

戈:,公民社会的建构,与互联网的普及有着很大的关系,作为传统媒体的记者,你怎样看待互联网?

石:互联网对公民社会建构的作用,无论怎样高度评价都不为过。互联网取代传统媒体,只是个时间的问题。如果将来门户网站的采访权放开,那么传统媒体就只有等死了。这两年来,推特,以及各种微博兴起后,自媒体就成为了一个趋势:一切重大新闻在第一时间都是通过它们来传播的,一些敏感性的新闻也都是在推特或微博上得到充分发酵的。

戈:你认为墙内的微博能够自由的传播信息吗?

石:不完全是。每个门户网站的微博,都有删除的管理功能。当某个信息被当局所不容,自然会被删除。

戈:作为严格受限的官方媒体从业者,你虽然秉承了个人良心,也有执着的职业精神追求,但长期工作在体制内,难道不感到憋屈?在极不自由的职业活动状态中,你和你朋友们会有职业成就感吗?

石:成就感肯定是有的。管制总是跑不过新闻事实,社会生活总是千头万绪、千变万化,管是管不过来的。比如,对某类事件的某条禁令可能某部门几年前就有过,但过了几年又有报道出来了,为什么?他们忘了。这种状况,就像打游击一样。

戈:大陆的传统媒体,是被各级宣传部控制最紧的,想通过党控媒体去接近事件的真相,去告诉公众真实的中国,岂不是南辕北辙吗?说来说去,体制内的媒体,还是不敢触动体制本身嘛。

石:是的。我在南方报系的一个朋友讲过一句让我感触很深的话:我们是在用一代又一代人的青春,去碰触这个恶的体制。哦……你不是给我介绍过德里达的解构主义战术吗?当人们把一颗大树的所有树枝都锯得差不多以后,这棵大树还能活下去吗?。

戈:那倒也是。11月的12日,就是陈光诚先生40岁的生日,你有什么话要对他说,注意!只用一句话。

石:祝福这位指引中国方向的盲人!