西方政治学经典——汉娜.阿伦特的《极权主义的起源》,和一度风靡台港的抗战青春小说——鹿桥的《未央歌》,在中国大陆都曾被隔离于禁区,如今突围出版,并跃登排行榜,是出版界和读书人的大事。

在深圳读书月期间出炉的「二零零八年十大好书」榜单上,两本旧书在中国大陆的首次出版尤其引人注目:汉娜。阿伦特(Hannah Arendt)的《极权主义的起源》(The Origins of Totalitarianism)的中译本和鹿桥的《未央歌》——两本书都曾长期被隔离在出版的禁区,如今,防线似已有所鬆动。

一九七九年,《读书》杂志创办的时候就曾提出「读书无禁区」的宣言。「先有出版无禁区,才有读书无禁区」,华东师范大学中文系教授、知名藏书人陈子善肯定了两本书突破出版禁区的意义:「从不能出版到能够出版,已经是很大的进步。」而两本书都各有一段曲折的突围史。

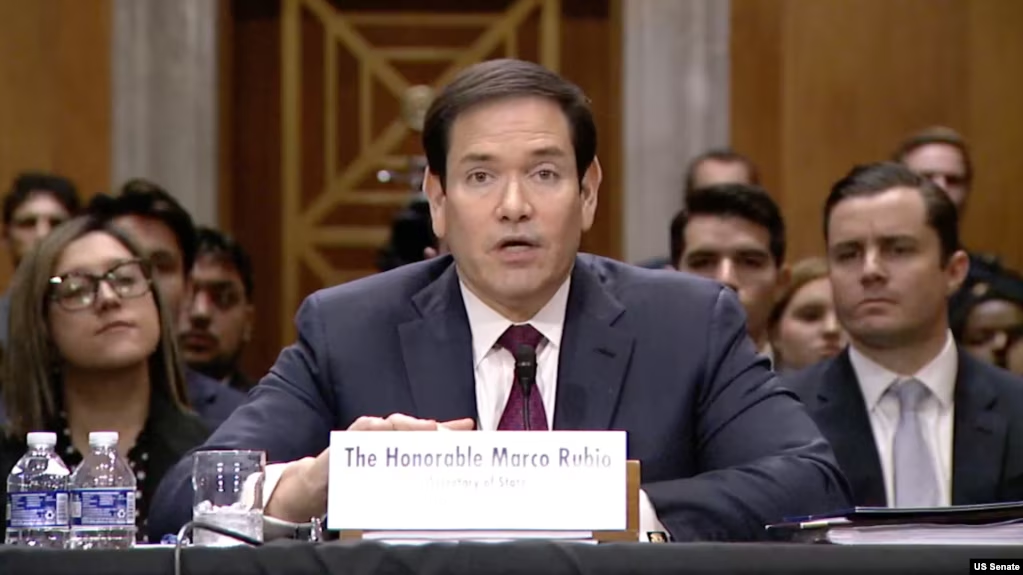

阿伦特的政治思想史巨作《极权主义的起源》,零八年六月份由三联出版社以「内部发行」的名义出版,译者是复旦大学的林骧华,完稿于二零零六年。季风书园董事长严搏非拿到这本书的版权已经三年,三年里他找过多家出版社,遭遇了多次拒绝。「被拒绝的理由出版社也不会说,但我想主要是对书名里的「极权主义」四个字有所顾忌。」

严搏非对这本书的意义非常看重:「二十世纪里,极权主义席卷全世界长达七十年之久。二十世纪之初人类追求自由和解放,结果到了二十世纪末却发现自己成了暴政的奴隶。为什麽会这样?对极权主义现象的解释是非常重要的,而这本书是目前来看对极权主义的探讨最有价值的一本。」

长期以来,西方知识界对阿伦特一书都给予高度评价,因为她将斯大林的苏共与希特勒的纳粹放在一个历史与哲学的层次去探索,指出它们都是一种‘虚无主义’哲学,都是可以‘为求目的不择手段’,导致惨绝人环的结果,而对苏共的批判,也包含了中共的批判,儘管在实践上这两者仍有微妙分别。

年终这本书登上了深圳读书月的「二零零八年十大好书」榜,陈子善说:「在我们评委看来,不必做过多的讨论,能够出版本身就很说明问题,说明中国大陆在思想学术方面更为开放了。」

但严搏非对于出版界的开放并不如此乐观:「在国内言论出版的尺度并没有那麽开放,只能说由于相关制度法规的不确定性,存在著一些缝隙。中国大陆有五百八十家出版社,每年出版物多达二十万种,其中虽然有不少是垃圾,但是很多重要的思想作品还是有机会出来。我认为中国出版的生存空间在扩大,但并没有制度性的变化。」

《极权主义的起源》能够以「内部发行」的名义出版,正是大陆出版人努力争取扩大生存空间的结果。陈子善直言不讳地说:「我个人特别反感所谓的「内部发行」。最大的问题就是它把读者分成了三六九等,上等的读者可以读任何东西,下等的读者就只能读其他一些有限的东西——这说明社会主义不是平等的,这是封建等级制在读书问题上的残馀表现。

但不可否认的是,能以「内部发行」的名义出版已经是很大的进步和突破。」在陈子善看来:「内部发行」是一种应对主管部门的策略。「这种策略一方面是出版方的自我审查,他们拿不准;另外一个层面看,也是一个博弈。出版自由是争取来的,不是他们恩赐的。中国大陆目前没有出版法这是不正常的,早晚都应该有。」

看到新出版的《未央歌》,陈子善感慨说:「写中国大陆,在香港出版,轰动台湾,这麽一本书你还真找不出第二本来。」一九四二年,鹿桥在昆明郊外的山洞里开始写《未央歌》,写出抗战时西南联大校园的悲欢离合,一九四五年成书,直到一九五九年才由鹿桥自费在香港出版,真正引起阅读轰动则是在台湾一九六七年出版之后。当几代台湾年轻学子著迷于《未央歌》的唯美青春时,政治空气的隔绝却阻断了这首歌传到对岸大陆。

其实《未央歌》早在一九九零年就曾在中国大陆内部悄悄出版过。山东大学中文系教授孔范今编选的《中国现代文学补遗书系(小说卷八)》,是鹿桥的长篇经典青春小说《未央歌》第一次,也是今年之前唯一一次在中国大陆公开发表——并且是简体字版本。

不过,由于当时中国尚未加入伯尔尼国际版权公约,小说的出版实际上并未得到版权人鹿桥本人的授权和许可,而是以教学参考书的名义仅在学术界内部悄悄流传。这是鹿桥和他的作品第一次在大陆学术界得到介绍,已经是相当地后知后觉,当年也并未引起多少关注。陈子善认为:「一方面,这本书印数太少,区区两千馀;另一方面,刚刚经历了八九年的政治风波,这部经典书籍和当时的语境并不合拍。」

此后,《未央歌》迟迟未能在中国出版的最大障碍并非政治原因,而是鹿桥对自己文化立场的坚持:他的小说必须以繁体字出版。就这麽一个要求,难倒了几代中国大陆出版人。包括陈子善本人也试图和鹿桥洽谈出版授权事宜,因为找不到敢出繁体字《未央歌》的出版社而不了了之。

今年中国大陆版《未央歌》能顺利付梓,其中包含了一场技术攻关:先有出版界对「古籍」的时间界定由之前的清末放宽到民国,《未央歌》才可以借「古籍」的名义以繁体字印刷;然后,还需要找像黄山书社这样一家有权利出版古籍的出版社。用陈子善的话说就是,「打了一个很好的擦边球」。

大陆版的《未央歌》于是很有几分「擦边球」的特色:封面是简体字——甚至连作者名字都是简体字——但是内文却通篇是横排繁体字,如果仔细看的话,内文中还有不少段落是繁、简混排——完全和台湾版一致。黄山书社社长左克诚戏称之为「不合格产品」:「要是严格按照出版规范来看的话,这本书肯定是不能送去质量检查的。但《未央歌》是本好书,我们以繁体字出版也是对作者鹿桥表示尊敬。」

对这个结果,陈子善的评语是:「我们可以说,鹿桥胜利了。」左克诚就繁体字出版的问题曾经向有关出版局「打过招呼」,但是对方没有表态,「如果去写报告的话,没有人会批的。我们这样出,一来有先例——钱穆的书就全部是繁体字出版的,二来这个也不是原则性问题」。

但左克诚其实还是感到有点遗憾:「如果这本书能以简体字出版,那麽在中国大陆的反响肯定会更好。」在左克诚心目中,《未央歌》是一部应当唤起年轻人的嚮往和年老者的回忆的好书,然就出版一年的反馈来看,《未央歌》在中国大陆的读者主要还是六、七十岁以上仍保留了一些四十年代记忆的一代人。由于阅读障碍,繁体字版的《未央歌》很难吸引中国大陆的年轻读者,于是更无法企及这部青春小说当年在台湾、香港和海外年轻人心目中的经典地位。

「这本书能在中国大陆产生多大影响,还需要等人来解读,我目前没有看到一篇足够好的评论文章。」做现代文学史研究的陈子善仍期待这本书的文学史意义:「它理应填补了一个空白,让我们知道了四十年代在中国曾经有个年轻人写出这样一部了不起的小说,丰富了现代文学创作的多样性。」