凯蒂为自己亲生父母的经历感到难过

凯蒂为自己亲生父母的经历感到难过BBC中文访问了三位分别来自英国和美国的专家,讨论中国和国际领养议题。他们认为焦点应该放在受养小孩的寻亲、寻根权利,认为这样有助建立他们的身份认同。

专家们称,碍于中国不少父母因为法律问题,不敢承认弃养子女,希望中国政府酌情处理和提供协助,让这些亲父母在不用承担法律责任下,向组织提供DNA等资料,协助领养小孩寻回亲父母。

- 徐静芝:一个被领养的中国女孩的故事

- 断桥会中文视频、25分钟英文完整版

断桥会背景

凯蒂(Kati,中文名:徐静芝)生下来的第三天,就被爸爸妈妈遗弃在街头。当时是1994年,中国实行“一孩政策”。

凯蒂的亲生父母徐礼达和钱粉香当时已经有一个女儿,由于担心无法抚养和受到惩罚,他们把凯蒂放在街头,最后由一对美国夫妇肯‧珀勒(Ken Pohler)和茹思‧珀勒(Ruth Pohler)领养。

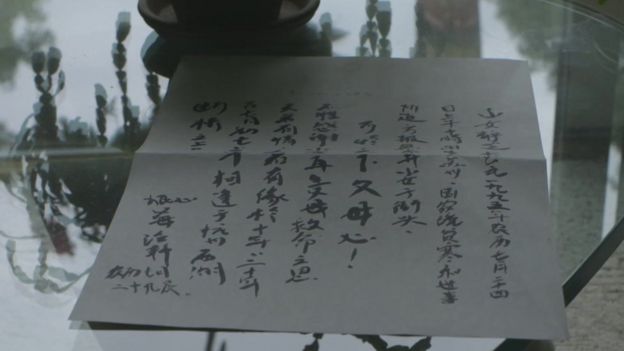

徐氏夫妇当时在凯蒂身上留下一封信,希望十年后、二十年后,会在杭州西湖断桥重逢。

今年,20岁的凯蒂决定回中国寻亲,并在断桥与亲生父母见面。亲生父母寻求凯蒂的原谅,向她解释遗弃她的原因。

重男轻女?

在BBC中文网的脸书(Facebook)专页上,有不少网民质疑:如果凯蒂是男孩,会否有不一样的命运?

根据香港《南华早报》报道,领养凯蒂的珀勒夫妇是透过一个宗教团体找到了她,当时同一批被美国家庭领养的小孩全是女生。

不过,徐氏夫妇否认因为凯蒂是女孩而遗弃她。

徐父对《南华早报》说,两人决定遗弃婴儿之时,根本不知道其性别,但听闻了好多与“一孩政策”有关的故事后,他们认为无法保住小孩,但那时已怀胎5至6个月,不能够选择堕胎,最后偷偷摸摸地把孩子生下来。

这对父母称,直到现在仍然感到内疚。

长期帮助美国家庭领养中国小孩的仲辉对BBC中文表示,中国刚推行“一孩政策”时,经济尚未发展起来,当年被遗弃的逾9成是身体健康的女生。

不过近年,遗弃儿童的背景已经出现很大变化,现在让美国家庭收养的中国小孩,大多是残障儿童,而男女比例已经变成男生还比较多一点,大约为6:4。

仲辉在美国创立的国际中华儿童服务中心,是全球最大的对华涉外收养机构,20多年来为美国家庭收养逾1.2万名中国孩子,近年其组织每年平均替美国家庭收养约500多名中国儿童。

被领养儿童的“身份危机”

多份国际研究报告指,跨国领养儿童一般成长于完整、较富庶的家庭,但其学业成绩较同龄学童差,且较容易有情绪问题。

英国东安格利亚大学社会工作学系教授贝特‧尼尔(Beth Neil)对BBC中文说,这背后的其中一个原因,牵涉领养儿童的身份认同问题。

她举例,一个在英国白人家庭成长的中国小孩,会在学校被视为有色人种,甚至乎遇上种族歧视问题,但这些白人家庭“从未经历过歧视”,未必懂得如何处理。而这些领养儿童,也因为不会中文及华人文化,难以融入英国的华人圈子,结果造成一种独有的“身份危机”。

尼尔教授说,其中一个方法,去解决这个问题,就是协助孩子了解自己的根,除了解答心理上的问题,也是协助得知一些有关家族病史等实用资讯,在未来人生或会有用。

而美国专家仲辉则在当地社区建立华人网络,鼓励领养家庭协助孩子认识自己本身的文化。他认为孩子学习中文、参与华人活动或是重返中国的“寻根回访”活动,有助建立孩子的自信,也让他们掌握中文,对事业亦有帮助。

不过他坦言,一些在美国长大的领养小孩,有时会对被强迫学习原来的文化反感,一切取决于他们的自主权。

孩子是否享有寻亲权?

BBC纪录片主角凯蒂,曾一度为自己的父母没有及早告知其真相感愤怒。

养父母说,是希望凯蒂成年后自己下决定,是否愿意找回亲生父母。

英国关注领养及抚养组织 CoramBAAF 政策、研究及发展主管约翰‧西蒙德(John Simmonds)对BBC中文表示,寻根、寻亲是受养儿童的基本人权。

“这是自然不过的事,人类都会希望知道自己的根源。”西蒙德说。

他表示,在英国所有领养儿童有权在18岁后,向当局查询自己的背景报告,这项规定在1975年已经通过。

不过,并非所有国家都赋予这些孩子这个权利。

西蒙德说,即使在美国,不同的州的法律对于小孩是否有权接触其领养资讯也有不同规定。

寻亲的难度

仲辉对BBC中文说,媒体常常报导寻亲成功的故事,很容易造成错觉,让外界以为这是很简单、常见的事情,但事实上这些重逢画面,是万中无一。

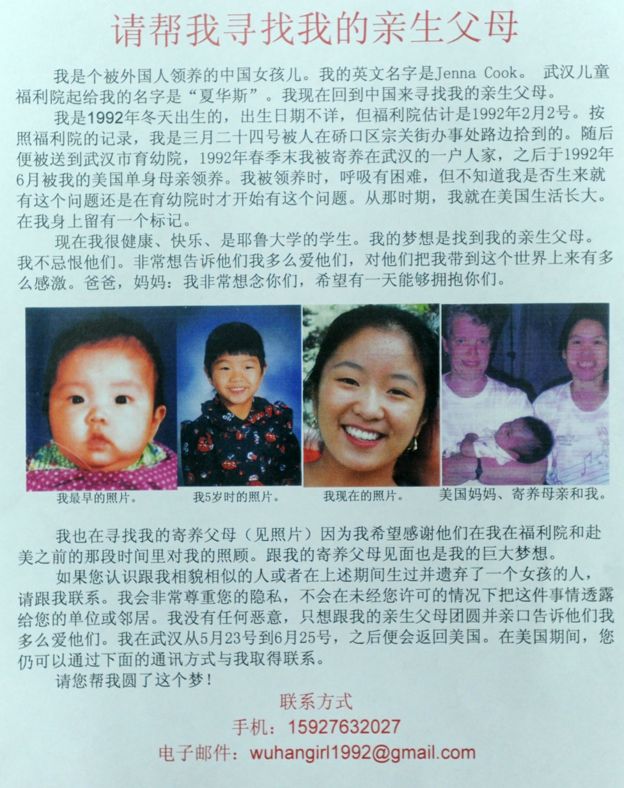

- 詹纳‧库克的中国寻根之旅

- 被困印度半世纪 中国老兵王琪回到北京

BBC国际台曾经访问过一位被美国家庭收养的女生詹纳‧库克(Jenna Cook)在中国寻亲的故事,当时她收到很多人向她发讯息,声称可能是她的生父母,最后她把范围收窄至50个家庭,这些家庭全部声称她可能是自己的女儿。

詹纳发现这些家庭均有多于一个孩子,许多家庭如果发现第一胎是女生,都会尝试追添男丁,但如果后来几胎均是女生,他们或会放弃其中一个。詹纳不相信中国家长讨厌女生,认为她们弃掉孩子是令他们终生后悔的事情。

最后詹纳与这些家庭做了DNA测试,但最终仍然找不到亲生父母,而她目前已不再积极去寻根了。

许多小孩遭遗弃后,已经没有任何亲父母的资讯,再经过医院、孤儿院、领养组织等手续,这些资讯通常一层比一层少。

仲辉表示,以前父母会跨省市遗弃婴儿,就算得到有关资料,也不尽准确,不过中国近年加入了认可单位审核的规定,在为弃婴提供背景资料方面有所改善,而同时也有愈有愈多中国家庭愿意收养小孩,改变了以往的想法。

尼尔教授则表示,领养儿童与亲生父母保持联系有助孩子成长,不会影响到领养家庭的生活,亦可帮助儿童建立完整的身份认同。

她近期在英国制作网站,协助这些儿童及亲父母,透过信件或制造见面机会保持联系。

不过她承认这个做法,在国际领养的范畴中,十分难做到,但这是长远的目标。

她举例,在中国,一些被迫遗弃子女的父母,或会担心被惩罚,而不愿意告知真相和提供资料。

尼尔教授认为政府应该带头,让这些父母在毋须担心有后果提供资料,

仲辉亦同意相关做法,称如果这些父母愿意给予DNA等资料,建立档案库,将有助领养儿童寻找亲生父母。

但这项计划所涉的成本庞大,也需要中国政府积极参与,短期内也难以实行。

重逢之后?

在BBC纪录片主角凯蒂寻亲后说,还来不及反思这段经历,对自己的出生、身份仍感迷茫。

“我想要一些关系,我也想再见他们,但大问题是,他们对我来说是甚么?我连怎么称呼他们也不会。”凯蒂说。

据《南华早报》报导,凯蒂的亲父母亦对凯蒂没有称呼他们做“爸爸、妈妈”感到失望,因为在美国,子女都直呼父母的名字。

尼尔教授表示,重逢后短时间内,彼此都难以消化这复杂的情感。

她认为在安排这些重聚之时,需要社会工作者从旁协助,梳理当事人的情绪。

她认为在这些“重逢”前,双方都要接受心理辅导,调整“不切实际”的期望,不能够假设小孩可以顺顺利利重返亲生父母家庭中一起生活。

她说,语言障碍、文化冲击等也是可预期的问题。

不过她十分鼓励小孩与亲生父母保持一定的联系,有助小孩建立更完整的身份认同和了解被离弃的原因,同时也可以纾缓亲父母的罪恶感。

“孩子希望父母亲口对他们说,遗弃他们的原因,而不是不断的猜测。”尼尔教授说:“也有可能小孩子只想知道家族病史等一些背景资料,这是个人的选择。