一

官鸿寿本来有一个幸福的家庭,不料婚后不久就被打成右派,挨斗挨打后被下放天全县山区劳动改造,瞬间妻离子散。因右派分子属于“黑五类”,即“地富反坏右”(地主、富农、反革命分子、坏分子、右派分子),改造时被“十红夹一黑”监督劳动。“十红夹一黑”,指1个右派分子被10个人监督劳动,因右派的名字黑色书写,10个监督者的名字红色书写,故称。

下放不久,大饥荒爆发。活路重,吃不饱,他患了浮肿病。为了保命逃回成都,但旋即被捉拿归案,监督劳动被“升格”为劳教3年。劳教期间又被同改告密(劳改犯人之间彼此称呼“同改”,劳教犯人彼此称呼“同学”。官鸿寿:《耄耋老人忆劳改》P42),以“现行反革命”罪判决,加刑为劳改10年。关黑牢,挨背铐,绳捆索绑,成了右派加反革命的“双料”阶级敌人。妻子为了生存,万般无奈之下,带着幼儿改嫁,远走广西。

人们现在已经知道,这样悲催的人生,在那不堪回首的荒唐岁月绝非官鸿寿一人。55万右派(一说317万)有几个不是妻离子散乃至家破人亡?相比之下,他还算侥幸者:炼狱20年,两次与死神擦肩而过,但终于活下来,熬到了“改革开放”时代。

更可欣慰的是,“落实政策”后,他还在千里之外的桂林橡胶厂找到了妻儿。夫妻相见,悲从中来,“执手相看泪眼,竟无语凝噎”!妻子已成他人妇,当年襁褓中的儿子已长大成人。分别几十年后重聚,“相拥失语,哽咽无声。几十年的悲欢离合,几十年的爱恨情仇,几十年的思念几十年的牵挂浓缩在这几十秒的沉静之中。”(官鸿寿《耄耋老人忆劳改》P61)。

儿子无法接纳他这个突然出现的亲生父亲,那个叫老张的男人却大度友好地接待了他,把他当兄弟看待。眼前的情景使他明白,老张是个善良之人,这几十年全靠老张的照顾,妻子才得以遮风避雨,并把儿子拉扯成人。他为妻子找到一个厚道的男人而祝福,为儿子有一个善良的父亲而宽慰。他由衷地感激老张,也把老张当兄弟看待。两个心胸宽厚的男人一见如故,彼此包容。“牛高马大茁壮成长的儿子”(官鸿寿语)知道生父养父两个父亲的情况后也理解了他们。但是,这里毕竟不是自己的家。几天后,他还是依依不舍地离开他们,回了成都。

二

刚入中学,他的体育天赋已显山露水。1952年他14岁,把成都市中学生游泳比赛仰泳100米、自由泳100米和200米三项第一名一举收入囊中。1954年16岁,代表四川省参加西南地区游泳比赛,夺得200米自由泳第一名、400米接力赛第一名,个人总分名列第二。时至今日,他斩获的奖状、奖杯、银盾等战利品仍然收藏在市体育局。不仅游泳出尽风头,篮球也拿过中学生冠军,可谓风头出尽。由是,当时的苏联教练波波夫对他青眼有加,要选他去布达佩斯培训。青葱岁月的官鸿寿,脚下的道路洒满阳光。遗憾,这样的好事没有得到家长同意。父母认为打体育没前途,不同意他去,他只好忍痛放弃。但中学毕业时,因为体育确实出众,他还是被选拔进成都体工队打篮球。(上图为《耄耋老人忆劳改》目录)

进入专业队的官鸿寿如鱼得水,赛场上虎虎生风,加上高挑修长的个子,不知牵动着多少姑娘的眼波。最终,他收获了上海姑娘胡惠明的芳心。这一选择也得到他本人与胡惠明各自“粉丝团”的认同:“川男14号”官鸿寿和来自上海的女网运动员胡惠明是粉丝们心目中的“王子”和“公主”。王子、公主联姻,佳偶天成!

小夫妻燕尔新婚,满满的幸福感,生活如同玫瑰色的梦。然而不幸的是,那正是孕育“阶级斗争”的年月。他们两情缱眷,一张黑色的大网却已经在头顶铺开——以“大鸣大放”为特征的反右运动开始了。

官鸿寿本来置身事外。小日子甜美如蜜,运动生涯鼓满风帆,他的精力和兴趣完全放在家庭和运动场上,哪里顾得上政治运动?何况,对于大鸣大放,“大家根本找不到说的,吃得好打得好耍得好,运动员有啥子意见嘛!”(官鸿寿:《耄耋老人忆劳改》P4)。但身在具有“特色”的时代,“树欲静而风不止”。舒心安宁的日子不是想过就过得上的。开鸣放大会时,说与不说,由不得你。在领导的再三动员下,他终于架不住顺口说了几句。

当时正值成都“二师事件”,他二哥正好又在二师读书,于是他说二师的学生并不想闹事,只是想读书。他碰巧知道体工队一位同事报销差旅费,队长签字不作数,必须支部书记签才能报,于是认为这就是党天下。更碰巧,一位在看《人民日报》的同事叫他看好消息。他目光一扫,顺口答道,“啥子好消息啊,上看天气预报,下看电影广告,中间登的苏联出了反党集团得嘛”(注:指1957年6月,卡冈诺维奇、莫诺托夫、马林科夫、布尔加宁等被苏联当局定为反党集团)。这下可好,这3条意见当右派足够了。尤其第3条,符合“污蔑社会主义阵营,煽动社会主义阵营各国人民之间的分裂”的标准(见《中共中央关于<划分右派分子的标准>的通知》第(一)条第(4)款),成了他“破坏中苏关系”的大罪状。

官鸿寿大呼冤枉。他做梦也没有想到,顺口“鸣放”几句会惹下如此大祸,自己可是响应领导号召才开口的啊!况且,“苏联出了反党集团”明明是《人民日报》登载的大新闻,白纸黑字印在报上,“破坏中苏关系”从何谈起?再说,“上看天气预报,下看电影广告”也不是我小官说的,那是当年大家都在说的顺口溜,如同当今的段子,这条弥天大罪其实没有一个字是我的话啊!

官鸿寿有所不知的是,既然要打右派,并不在于有没有右派,也不在于你是不是右派。“右派”这个词儿不就是打造出来的吗?他更不知道,各单位要打多少右派的指标都已经分配到位。“天意从来高难问”,这“天意”,不说小官参不透,连大政治学家章伯钧、罗隆基,大经济学家顾准,大新闻学家储安平们都参不透呢。甚至达县5年级小学生张克锦,12岁的娃娃,也被打成右派,丢监7年,出狱后一直戴“帽”。直到1979年右派分子全部“摘帽”才被“平反”,整整当了21年!(《龙门阵》2009年第2期,作者:李可刚)

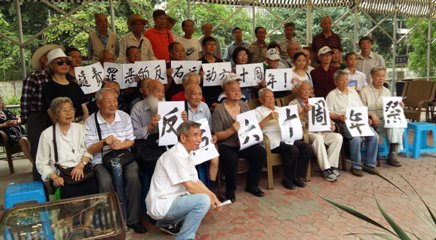

你大呼冤枉?没关系,冤不冤枉另说,要的是你服。“上斗争会更是不讲一点道理。要我承认想复辟想蒋介石回来。问我老蒋回来我要当啥子官,我被迫说了个体委主任。台子底下的群众大喊,小了。我说那就当市长嘛。台下还是喊小了。那就当省长,台子下还是吼小了。逼得我把心一横,吼了一声当毛主席!这下子台上台下清风雅静。蒋介石回来我咋个当得成毛主席嘛”(官鸿寿《耄耋老人忆劳改》P6)。上图为官鸿寿与难友合影,后排右一为官鸿寿

被整“服”之后,接下来当右派就成了顺理成章的事:想老蒋回来、想当毛主席、破坏中苏关系,你不当右派谁当?上文谈到,官鸿寿被打成右派后,下放天全县“十红夹一黑”监督改造,因不想被饿死逃回成都而被“升级”为劳教。后来因人告密,又被“升级”为劳改。“犯罪事实”很清楚:当他第一次听见广播党和国家领导人江青的名字时,正和同改老宣在地里给果树逮虫,便问老宣江青是谁。老宣告诉他,江青早年是个演员,叫蓝苹。又碰巧,蓝苹这人他知道,因为他记得蓝苹唐纳赵丹6个人集体结过婚又离了,曾在上海滩闹得满城风雨,于是“顺口说了句:‘上海滩上演电影的梭野子婆娘’”(“梭野子”系当年的四川土话,意为妓女,也泛指滥交的女性)。

3天后,劳改队突然召开大会,主持人声色俱厉地说阶级斗争有新动向,接着宣布:把现行反革命分子官鸿寿揪出来!罪行是“恶毒攻击我党,恶毒攻击无产阶级,恶毒攻击司令部,恶毒攻击党中央,恶毒攻击首长。逮捕!”(官鸿寿:《耄耋老人忆劳改》P12)。逮捕证早已填好,但他拒不认罪,打死不在逮捕证上按手印。当然,他的辩解无济于事,和拒不承认自己是右派但照样当右派一样,除了招来一顿暴打,判刑10年并“升级”劳改早已铁板钉钉。

“M-Z-D”这3个拼音字母在官鸿寿原作中是真名实姓,但笔者怕那个曾经光焰万丈的名字“敏感”,照写原文恐怕招来删屏封404,只好用字母代替。另外,“屁儿虫”3个字也许让人迷糊,因为那是劳教劳改人员称呼告密者的专用词。还有一个等值的词叫“屁眼虫”。词源不可考,但两个词都充满了对告密者的鄙视。词很粗俗,所以只通用于“犯界”而不匹配眼下的文明社会。好像文明社会不叫“虫”而叫什么“员”。“告密”一词也得改革,使之与文明社会接轨。经改革后的新词,好像与“信息”二字有关。因为文明社会讲究市场经济,于是有了这样的说法:什么“员”报告一条不叫告密的“信息”,可以得到几元到10元的回报。

官鸿寿被加刑劳改,先后在雅安西山坪、永川新胜茶场等地服刑。苦役、饥饿、挨打挨骂成了“家常便饭”。因被怀疑与同犯共谋越狱挨过背铐。双手被反铐在背上,整整半个月没有松开过。

“反铐等于活受罪,两只手紧紧地被铐在背后,从肩膀开始血脉就不通了,没过两天手腕就肿得卡死了铐子!吃饭时把碗放在地上,爬在地下用嘴巴去拱咬碗头的饭,比狗不如。睡觉更恼火,要用下巴钩倒上铺的床沿,再用失去知觉的肩膀东挪西辗才爬得上床!被盖是用足踢开后人才拱进去蜷缩睡。因为铐子硌起在,根本无法躺起睡。没有同劳来帮一把,哪个帮忙哪个便是同案犯,要遭同样的惩罚。”当事件澄清,“弄清楚了我是清白的这才把背铐给我开了。手铐一开,脑壳头真的呼一声响!但是手在前面还是在自己后面根本不晓得,根本没有知觉来运动肩膀手臂手指姆。两个多月才慢慢有了好转,半年后肩膀手臂指姆才是自己的了。至今留下了永远的纪念,手一发麻就晓得天要下雨了。”(官鸿寿《耄耋老人忆劳改》P36)左图为官鸿寿与右派朋友合影。左一官鸿寿、左二张先痴、右一艾风、右二杨少西

或许人们会问,官鸿寿一句“上海滩上演电影的梭野子婆娘”,因事涉江青而“恶毒攻击我党……”被加刑10年。后来“四人帮”倒台,“我党”正式做出历史性决议,认定江青等四人帮是个反党集团。按理,官鸿寿就应该得到“平反”了吧?但是,“你这样想就错了。七六年毛大爷一死就粉碎了江青四人帮,我便去找倒队长说理,说应该放我回去,因为我的罪名是反江青。哪知队长摸出毛主席语录本,翻开,念道:我们不能以现在的政策反对过去,也不能以过去的政策反对现在,你现在还是反革命,今天就不捆你了,爬进监房去!”(官鸿寿《耄耋老人忆劳改》P25)于是,他只好服满20年徒刑!

20年里,官鸿寿两次与死神面对面,现在提起仍然后怕。和搭档抬石料时,跳板突然拦腰折断,他从半空中被弹落在水凼里,幸而没有受伤。但落地的搭档被石料砸断双腿,成了终身残废。4个人一起抬石头时,眼睁睁看着3个搭档被垮塌的石方砸得身首异处脑肠四溅,一秒钟前的鲜活生命瞬间消失,他自己也被石板砸昏死,掩埋在乱石片下。救援人员把他刨出来,竟奇迹般地捡回一命……

九死一生活到“改开”时代,“落实”政策终于回到成都,他已经筋疲力尽。一回城就大病不起,昏瘫在二医院的病床上,连意识语言功能都丧失了。守护他的姐姐望着白床单下骨架般的弟弟泪流不止。万念俱灰之际,姐姐看见一位女医生路过,病急乱投医,哀求她救弟弟一命。也许是官鸿寿倔强命硬,或许他命不该绝,女医生简单问了几句急忙开药,吩咐护士马上打针,硬是把他从阎王殿上拉了回来。出院那天,姐姐带她去医生办公室道谢。女医生叫官鸿寿出去,说有话要告诉姐姐。走出医院大门,姐姐才告诉他,医生说了10个字:“我男人在劳改,也是右派!”官鸿寿写道:“我一辈子忘不了女医生的名字,她叫哈培蓉,是二医院的内科主任。我这条命全靠右派这顶帽儿捡回来的!”(官鸿寿《耄耋老人忆劳改》P51)

三

近年来,眼看难友一个个老去,官鸿寿加紧了回忆、整理右派往事的步伐。尤其去年得知老张兄弟走了之后,他在惆怅哀伤之余,把胡惠明接到成都,打定主意照拂好她的晚年。算起来,从打成右派,夫妻分离,到今天重新聚首,整整过去了60年!这是怎样的人生?这是怎样的悲剧!这样的人生悲剧绝不能重演!必须在有生之年记录下这一切,决不能再让子孙后代重蹈覆辙!

鬼门关上走了几回,官鸿寿早已大彻大悟。“老子不管它妈那么多,明天就死我这条命都是捡倒活的!” (官鸿寿《耄耋老人忆劳改》P50)

谢显宁 2019-05-17