新冠病毒疫情肆虐,全球有许多作者都在写疫情日记,记录下疫情对当地的影响和因此引发的故事。毫无疑问,这是世界各地的记者和作家们责无旁贷的工作,就像医生和护士坚守在医院治病救人一样。

前些日子,《纽约书评》就发表过来自四大洲、十二个国家的十九篇“作家疫情日记”,有米开朗基罗·莫拉多(Miguel-Anxo Murado)从疫情泛滥严重的西班牙马德里和蒂姆·帕克斯(Tim Parks)从意大利米兰发来的日记,也有约书亚·亨特(Joshua Hunt)从疫情控制得较好的韩国釜山和安娜·巴登(Anna Badkhen)从当时还没有发生疫情蔓延的埃塞俄比亚拉利贝拉发来的记录。其中当然更不必说在美国本土的作家所写的日记,包括萨拉·曼古索(Sarah Manguso)在加利福尼亚州洛杉矶和阿纳斯塔西娅·埃德尔(Anastasia Edel)在奥克兰、瑞秋·皮尔森(Rachel Pearson)在德克萨斯州圣安东尼奥、劳伦·格罗夫(Lauren Groff)在佛罗里达州盖恩斯维尔和伊丽莎·加伯特(Elisa Gabbert)在科罗拉多州丹佛记录的日记。单纽约州就有纽约城的克里斯托弗·罗宾斯 (Christopher Robbins)和纽约布鲁克林的玛德琳·施沃茨(Madeleine Schwartz)所写的日记——其中不少作家还不在自己的国家里写作,如在疫情严重的意大利记录的蒂姆·帕克斯是英国的作家和教授;在埃塞俄比亚写作的安娜·巴登原来是俄罗斯作家。

但是,在《纽约书评》收录的这十九篇疫情日记中,并没有看到来自这次疫情发源地中国武汉的作家所写的日记,甚至连中国作家写的疫情日记都没有。

图一:《纽约书评》(The New York Review of Books)上正在连载疫情大流行日记(Pandemic Journal)。(图片为《纽约书评》网站屏幕截图)

当然,《纽约书评》上发表的疫情日记,全是用中文以外的语言写作的,对绝大部分的中国人而言,他们对此并不知晓,这个世界上会有那么多的作家都在写疫情日记。事实上,世界上也有不少作者在用中文记录这次疫情,已知的就有已经在台湾出版了《武汉封城日记》的郭晶,在纽约写《疫情中的纽约人》的纽约蓝蓝(张兰),3月27日张兰在美国发生车祸不幸离世后,美国还有许多华人在用中文继续接力写作《疫情中的美国》。在加拿大,也有不少人在记录这次疫情,在卑诗省,已知的就有UVic的吴国光先生在温哥华岛上的维多利亚撰写《全球疫期中的生活隨感》,如果把我自己也算在里面的话,我则利用空余时间在大温哥华地区写《温哥华抗疫报告》。

全世界有那么多专业和业余的作者在记录疫情,有许多人也在批评当地的政府和官员抗疫不力,但是,唯独方方,由于写下了《武汉日记》,受到了一些人的严厉批判,甚至是谩骂和攻击。她的作品《武汉日记》,也引起了巨大的争议。问题出在哪儿?

方方的《武汉日记》,又一次让大家感受到这是一个见证无奈的时代——在这个令人眼花缭乱的国家里,人生看似有许多选择,但在如何做人的问题上,归纳起来无非只有这些选项:要么秉承良知,忍辱负重地煎熬着;要么浑浑噩噩,稀里糊涂地苟活着;要么厚颜无耻,趾高气扬地逍遥着。

自从方方写了《武汉日记》,她被那些“神经过敏”之徒蛮横指责,就从未停止过。前些天早上,我照例瞄了一眼中国门户网站上的新闻,看到各大网站都在转载胡锡进发表在《环球时报》上的文章:《方方日记在美国出版,公众对她的态度会变得更快》。扫了一下标题,就已经知道他想传达一些怎样的信息了,所以就懒得去点开,便去忙别的事了。在随后的两天里,不断看到那些对方方的讨伐甚至谩骂,也不时看到有人为方方路见不平,拔刀相助。

我本来并没有计划在《温哥华疫情报告》中去写关于方方的内容,《武汉日记》之后,方方的热度已经很高,而我却是一个不太喜欢凑热闹的人。但是,当方方成了靶子,我觉得不应该再做一个旁观者,为了公义也应当谈谈自己的看法。

方方的笔究竟写了什么,触到了那个“老胡”的“G点”?在网上看到一位第一次使用“老子武汉”这个笔名写作的武汉人,他这篇文章或许可以说明一些问题。这个武汉人说十几年来,一直在埋头做生意,不读书,不看报,更不必说去写文章了。但看到方方被一拨人骂成“带节奏、说假话、编故事,给党和政府抹了黑,给中国人民丢了脸,给帝国主义当了狗,给反华势力带了路”,甚至有北大的博士“呼吁按‘颠覆国家罪’把方方抓起来”后,这位被“嚇哒到了”的“老子武汉”终于忍不住也拿起笔来,写下了《就芳芳的日记,一个武汉人吐槽几句》这篇文章——这一点,与我去写现在这段文字,几乎如出一辙。

“老子武汉”怎么评价方方的《武汉日记》?他说:“她的日记存在一个缺陷。倒不是记载不准,而是她旁观者清,消息基本上是二手,这些转述完全体现不出亲历者那种心碎、无奈、恐惧和绝望交织的感受,就如同隔靴挠痒。GET不到那个点,也就缺了不少震撼,至少我看了几乎无感。所以她那么多日记,我只看了几篇,点了个赞,后来就几乎不看了。”——不要误会,“老子武汉”这么说,并不是在批评方方,说方方的《武汉日记》写得不好、不真实。他要表达的意思,这个我后面再谈。

为什么“老子武汉”会有这种感觉?他说道:“实话说,我对方方日记评价一般。原因是武汉封城后,我一直在微博里转发武汉患者的求助信息,希望‘有关部门’能救救这些走投无路的可怜人。那些事例实在太惨烈、太令人无法直视了,连我这个唯利是图的奸商转到后来都满眼是泪。”

“老子武汉”说自己在外地做生意已经有好几个年头,原来计划一月份回武汉出差。神使鬼差,由于协调出了差错,这个“老子武汉”最终没能够回去,却无意中救了他自己,要不然还不知会有什么结果。武汉封城之后,心有余悸的“老子武汉”凭着良心做起了力所能及的善事,拿出不少钱财,花了许多精力,想方设法给武汉一些无助的确诊患者发放救命药“克力芝”(洛匹那韦/利托那韦片),“老子武汉”说当时这药获得金银潭医院和国家卫健委双重推荐,但市场上却买不到。这“救命药”可是处方药,因此,虽然是做好事,风险也是挺大的。“但一想到这145个生命都活下来了,想到武汉5万多确诊患者里有三百分之一收到来自我的捐助,我就说一个字,值!”他贴出了当时与受助者在微信上惨不忍睹的通讯记录,说:“正因有过这段经历,我直面了太多惨淡人生和淋漓鲜血,都是真人真事,根本不用道听途说。”——所以他对方方的《武汉日记》,只是给出了一个“中评”。

“老子武汉”还贴出了供读者验证的证据,希望有人来验证,以此来证明自己说的都是实话。但他只给《武汉日记》一个“中评”,究竟是什么意思?其实“老子武汉”是说自己经历了武汉那么多真实、惨痛的事例后,现在他看到怎样的文字,都觉得没有亲身感受更强烈、更震撼。他是通过自己的切身感受,想告诉大家,方方在日记里根本就没有说假话、编故事,武汉当时的真实情况要比方方写的日记惨烈得多,她写的《武汉日记》不但没有过火,而是火候还不够!她写得已经够婉转,够温和,够克制了,所以作为知情人,他认为对于武汉那些亲身经历过疫情的人而言,《武汉日记》表达的并不过分。因此,他也站出来为方方作证,为方方抱不平。

《武汉日记》我也没有每一篇都读,因为当时有太多的信息,尤其是许多从武汉传到网上的视频,现场的惨烈程度,比起文字来,看后确实觉得更加震撼人心。我自己也是一位经常写作的作者,是非常能够理解方方作为一名身在中国的作家,在这种特殊、敏感的氛围下,要把这么一部抗疫题材的记实作品写得具有震撼心灵的效果,所面临的风险会有多大。这正是方方写作的难处,其实她的《武汉日记》已经写得非常不容易了,她笔下的每个文字,在叙事的同时,还得去腾挪躲闪,免得去触碰那些条条框框,必须仔细推敲,衡量、平衡才行。因此,这在很大程度上会影响到她文字所迸发出的力量。但就算是这样委屈求全地忍着,还是触到了他们的“G点”。

1月31日,黑龙江省高级人民法院就发布了《关于严厉打击涉疫情防控相关刑事犯罪的紧急通知》,其中第一条就是:“利用新型冠状病毒疫情,制造、传播谣言,煽动分裂国家、破坏国家统一,或者煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度的,可能涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百零三条第二款、第一百零五条第二款的规定,触犯‘煽动分裂国家罪’‘煽动颠覆国家政权罪’,最高判刑十五年。”可想而知,当时方方写作的压力有多大,难度有多大,勇气有多大,这是许多人可望而不可及的,这正是大家敬佩她坚持写下六十篇《武汉日记》的原因。

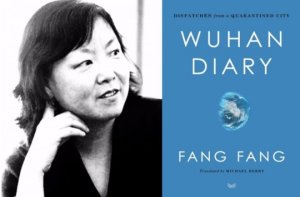

图二:美国哈珀·柯林斯出版社(Harper Collins Publisher)宣布方方《武汉日记》(Dispatches from a Quarantined City, Wuhan Diary)英文版定于今年8月18日出版发行售书,在中国,由此引发了一场关于方方写作《武汉日记》的论战。

方方的《武汉日记》将在美国出版的消息传到中国,在官媒的推波助澜下,引起了一场民意的悍然大波。中国之所以会出现这种无奈的方方现象,是与中国特有的国情分不开的。如果没有意识形态的单一性和排它性,如果没有言论管控的严酷现实,如果中国也有千百个“方方”都在自由地写作疫情日记,如果这个社会真正能够容纳、包容思想和文化的多样性,相信民众对待方方《武汉日记》的态度,也就不会表现出这么强烈的撕裂。

关于方方《武汉日记》的问题,写到这里,我暂时停下笔来,想问个问题:为什么面对疫情肆虐,言论自由至关重要?

2020年4月18日,卑诗省温哥华

(版权作品,未经作者书面授权,请勿用任何形式进行商业转载。非商业转载请注明作者、出处,并保持文章内容完整。)