三、从终极正义到制度正义:

公务员财产申报制的美国逻辑

公务员财产申报制已经越来越被认为是政治文明的基础制度了。很多人理所当然将公务员财产申报制与宪政民主联系在一起,以至于有人想当然地认为西方世界一开始就是实行这一制度的。其实,公务员财产申报制的建立和确认的历史,即便在美国,并不长远。

我们从西方政治文明背后的逻辑来分析,美国立宪缘何在起初并不注重公务员财产申报,而是付诸于大的政治文明体系之建构和公务员之自律。随着政府规模的扩大,及美国信仰体系的世俗化,为防止公务员利益冲突,美国才立《政府伦理法案》要求公务员进行财产申报。

西方“终极正义”视野下的“财产申报制”

一般的政府理论都承认必须对政府实行制度正义的限权措施。关于国家理论,在制度经济学中,一直有“契约论”和“产权论”的争论。“契约论”又可以区分为世俗意义的“自然契约论”和基督教意义上的“圣约论”。从规范法学上说,契约论是正确的;而就实证分析而言,“产权论”也是正确的。人类的历史,就是在“契约论”和“产权论”背后的限权与反限权的博弈。两个观点有其深厚意义,更致命的是背后的利益诉求究竟如何。例如,“产权国家论”不否认意识形态的影响,但特别强调产权的结果会导致对军事暴力决定论的偏好。

西方文明伟大的经典《圣经》有一段既符合“契约论”又符合“产权论”的论证。《圣经》用的不是学院派知识分子擅长的哲学修辞,而是不识字的人都能听得懂的叙述话语。《撒母耳记上》第八章中这样描述:以色列的长老渴望君王为他们征战,耶和华借着先知撒母耳的警告“管辖你们的王必这样行:他必派你们的儿子为他赶车、跟马、奔走在车前;又派他们作千夫长、五十夫长,为他耕种田地,收割庄稼,打造军器和车上的器械……那时,你们必因所选的王哀求耶和华,耶和华却不应允你们。”根据《圣经》的明确叙述,除非耶稣基督第二次来到这个世界,“新天新地”(也就是“神的国度”)降临,这个局面不会改变。

财产及其治理权本是上帝的恩赐。创世记1:28指出:“神就赐福给他们,又对他们说:‘要生养众多,遍满地面,治理这地;也要管理海里的鱼、空中的鸟,和地上各样行动的活物。’”不过,在著名的“摩西十诫”中,上帝借着摩西立法:“不可贪恋人的房屋;也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴,并他一切所有的”(出埃及记20:17)。类似“私人产权论”,居然也被上帝立法予以尊重,当然目的是捍卫“十诫”的第一条“除了我以外,你不可有别的神”,原因在于人的拜物主义(包括拜金主义)倾向。耶稣说,“一个人不能事奉两个主。不是恶这个爱那个,就是重这个轻那个。你们不能又事奉神,又事奉玛门”(马太福音6:24)。“玛门”就是“财利”的意思。或者说,私人财权的“诫命论”这一“消极自由”,目的是促进“单一敬拜”的积极自由。这点在《利未记》和《申命记》中被不断强调。

耶稣的道成肉身成全了《旧约》。耶稣在各各他山上屈辱地上了十字架,在三天后战胜了“死”荣耀地复活。这个话题关乎不可代替的独特救恩。我们还确切地知道,最早的“十二门徒”中有一位“背道者”犹大。作为耶稣门徒团队的成员,犹大“是个贼,又带着钱囊,常取其中所存的”(约翰福音12:6)。圣经没有叙述、也不关心如何建设个人和集体财产申报制来管理好耶稣自己的财产。以三十两银子的价格出卖耶稣导致耶稣被捕后,羞愧的“犹大就把那银钱丢在殿里,出去吊死了”(马太福音27:5)。《圣经》强调“因信称义”,拒绝救恩的行为主义叙述。犹大之被“定罪”,其出卖行为乃是因其不信耶稣是复活的主。

基督教会也被认为是“神的国度”;只是这个“国度”不以地上的政权之夺取和占有为目标,而是以敬拜耶稣并传福音为宗旨。也因为这是“神的国度”,当耶稣复活升天后,使徒们就过上了“信的人都在一处,凡物公用”(使徒行传2:44)的属灵共同体生活。这个群体刚开始也未实行个人或者集体财产强制申报制。

饶有味道的是,这部分的《圣经》、也即《使徒行传》的5:1—11,认真叙述了拒绝忠实地进行个人财产申报的恶果:亚拿尼亚同他的妻子撒非喇卖了田产并把几分价银藏了起来,后来他们都断气而死。正如彼得所说:“为什么撒但充满了你的心,叫你欺哄圣灵”,“田地还没有卖,不是你自己的吗?既卖了,价银不是你作主吗?你怎么心里起这意念呢?你不是欺哄人,是欺哄神了!”换而言之,与“制度正义”和“事件正义”相比,使徒们认为,亚拿尼亚们死于对“终极正义”的背叛。

“公义使邦国高举,罪恶是人民的羞辱”(箴言14:34)“公义的父啊,世人未曾认识你,我却认识你。……我已将你的名指示他们,还要指示他们,使你所爱我的爱在他们里面,我也在他们里面。”(约翰福音17:25—26)由于拒绝以行为或者制度运作方式从而圣洁化人性的救赎之道,《圣经》拒绝“制度决定论”。然而,《圣经》明确支持了教会生活的“个人财产申报”。具体的制度形式之被拒绝探讨,原因在于这是圣灵的工作和“福音的大能”。

以《圣经》为起点来探讨美国公务员财产申报制,既符合逻辑,又体现实证精神。以基督教文明所孕育的英国背景的普通法系和分权制衡体系为精神,英裔北美人民建立了十三个殖民地。根据非基督教知识谱系的历史学家丹尼尔·布尔斯廷所著的《美国人:殖民地历程》等文献的叙述,即便一些政治人物(例如杰斐逊、富兰克林)不是基督徒而是自然神论者,建国初期的美国社会至少是基督化的。著名的《五月花号公约》等宪法性文件更是证明了这个观点。

终极正义、制度正义和事件正义

中国法治化过程中,常常为类似话题热火朝天而难有共识地争论:法律人队伍(例如法官、律师)中出现了一些吃了原告吃被告的行为,是否意味着法院应该被关门,干脆找个“包青天”来实现彻底的“议行合一”制,让这位道德高尚的人一举承担起立法、司法和行政的全部功能?争论的焦点在律师制度。由于一些“死磕派律师”的存在,加之客观上的确有很多律师并不为公平正义服务,有些腐败官员觉得律师影响了社会稳定而干脆全盘否定律师制度,直接付诸于特定权力人物的道德觉悟。

这种相信人可以借着自己的道德或者特定他人的道德改变世界的看法,就是宗教社会学中所说的“萨满化”。萨满教在东北亚地区特别流行。其基本特点是没有始祖、没有教义、崇拜多种神灵,没有组织、没有固定的庙宇教堂、没有专门的神职人员。主要活动是跳大神,相信通过一系列的原始舞蹈,包括肢体语言、萨满歌诀以及专用的神灵沟通器具来进行与萨满教派的神或仙进行沟通,从而到达问卜、医疗、甚至控制天气和日月星辰运转之目的。西方文艺复兴之后特别被推崇从而在五四后被引入中国的古代希腊神话就曾受到萨满教的影响。正如在坦塔罗斯、普罗米修斯、美狄亚等神话故事中所反映出来的那样。同样的还有厄琉息斯秘密仪式等,暗示使用致幻物质可以达到个体精神与治理体系上的大彻大悟。

人类的公平正义之落实问题,自古就是“正义”命题中的老大难问题。根据拙著《正义一元论:从民情到法政》的叙述,“正义”可以分为内在统一的三个层次划分:终极正义、制度正义和事件正义。最真实的正义自然是“终极正义”,但最可见的正义则是“事件正义”,最为起初的人类所忽视的则是“制度正义”。普通人的经验其实常常告诉我们,人类身上不具备“终极正义”的塑造能力。经过血雨腥风,人们发现,事件正义是可得的,而为了实现“事件正义”,必须发展“制度正义”,即便“民主是最不坏的制度”(丘吉尔语)。这就是否定律师制度、美化信访制度而代之以“人格”化的“事件正义”的激情的冒险所在。

因而有一些学派主张某种形式的“人格正义”。例如柏拉图《理想国》就鼓吹“哲学王”治理的“人格正义”。这种正义理论认为,在一个健康的国家体系内,不同的人承担不同的责任,智慧的“哲学王”承担国家的立法者义务,就能得到“善治”。当然,古希腊和全部人类历史的实践证明了柏拉图这个建议是失败的。在中国,传统的“内圣外王”、“儒法并用”的治理政治也是某种形式的“哲学王”尝试。这个体系强调人人皆可为舜尧。

事实同样证明了这个世界不存在任何形式的能够实现真正正义的“人格正义”。换而言之,人格正义的不可靠,最终证明拒绝“制度正义”和系统性“终极正义”的“萨满主义”的荒谬性。在这种语境下,如果没有一种系统性的正义,那么“正义”就只能是过分就事论事的“事件正义”。如果缺乏系统性的正义,“事件正义”是杂乱无章的。不仅如此,博弈论的逻辑告诉我们,由于人类自身的局限性,例如《圣经》所叙述的,在最常见的局面下,弱者常常被强者纳入到对弱者最不利的博弈机制中去,正如撒母耳所在世人面前所警告的。

“终极正义”和“制度正义”都是相对于“事件正义”这种“具体正义”的“超越正义”。“超越正义”拒绝正义的落实付诸于“人格正义”。在基督教谱系中,因为原罪说的确认,这种以基督为中心的“终极正义”彻底拒绝了“人格正义”,从而完全有别于中国社会的以人格和家族为中心的“人格正义”和“血缘正义”观。由于基督教正义观仅仅反对“制度决定论”(制度决定论是一种“制度崇拜”),且承认了“消极自由”意义上的“管理权”和“治理权”,这种“正义”客观上也为“制度正义”的大行其道提供了前提条件,使得西方社会发展明显区别于中国以个体和家族为中心的“人格正义”和“家庭正义”体系。

从“《圣经》终极正义视野下的‘财产申报制’”叙述到“终极正义、制度正义和事件正义”,旨在说明主导西方文明的国家治理理论中有清晰的、分层次的、能够连接底层民情与宪政法治的正义体系。

即便暂时没有实行“公务员财产申报制”,由于从制度(政治)和文化(信仰)的健全发展,西方公务员队伍整体上还是健康的。当然在特定时空背景下,西方政治也会出现大问题。即便如此,“开放社会”的逻辑足以让民主法治制度具有修复能力,而不是走向“律法主义”的墨守成规和“闭关锁国”。

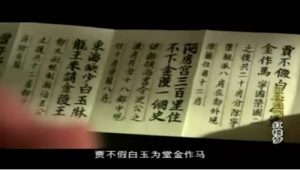

(曹雪芹名著《红楼梦》之“护官符”,这份护官符提供了当时官场“官官相护”的名单,反映了中国传统家族政治的腐败黑暗)

而在中国,以《商君论》中“以奸驭良”作为控制手段,其腐败就成为“利出一孔”治理方式的必然结果,乃至于德国社会学家韦伯在《中国式的宗教:儒教与道教》所断言,中国实为官僚家产式国家。在长达两千年的制度和文化的双重强化之后,若非经历完完全全的“西学东渐”,由于权力不被制衡,面对官员及作为官员后嗣的“官二代”、“官三代”,希望他们主动进行“财产申报”,完全是个梦想;普通人甚至连想都不敢想。在公共运动中过分重视这个话题,则近乎是对宪政民主生成逻辑的无知。

从“政党分肥制”到《政府伦理法案》

或许因为《圣经》没有直接提及公务员财产申报制的重要作用,新大陆的立法者们和后来的建国者们开始并没有落实公务员财产申报制,而是直接建立了以陪审团制度为中心的司法民主化体系。陪审团制度是基于公民普遍性价值规范是基于基督教超越伦理的影响下跟职业法官的主持的程序正义结合形成判例式造法,并受宪法法院和联邦高院的节制和衡平。

这个体系的特征是法官可以直接造法,强调法律人共同体和普通公民的立法正义。依此为核心,建立以立法、司法、行政三权分立与制衡为特征的联邦主义宪政体系,预示了美国公务人员迟早也会因为《使徒行传》所正视的人性逻辑而被要求忠实地申报个人和家庭的财产。

美国不是一开始就形成了两党竞争与轮流执政的政党政治。早期的美国是建立在13个殖民地基础上的。首任总统华盛顿是个军事领导人,被公认为“德高望重”的“建国之父”,理由是他在第二任期届满内主动离职,开启了美国总统两任制的先河(1787年颁布的美国宪法并没有规定总统任期)。制度经济学一般拒绝谈论道德问题,就在于个体道德叙述容易走向“萨满主义”。别小看这种萨满主义的影响。这种萨满主义在喜欢搞泛道德主义论证的中国更是大行其道。进入了宪政学术体系的某种萨满化理论,可统称为“巫术宪政主义”。

因此,轮流执政也给官员腐败带来了机会。更加重视民主的杰弗逊成为总统后,换掉了前任总统内阁中的大量官员。长期以往,美国就形成了以政见为名义、以利益为导向的“政党分肥制”,培育出了所谓“猪肉桶政治”。即便如此,平心而论,由于整体制度和文化的良性运行,美国政治的腐败问题也没严重到哪里去。然而,一些议员刚开始竞选国会议员的时候,总喜欢设计反腐提案来吸引选民。如此互动的结果是,“反腐”成为国家的政治文化。

“二战”后,由于职能的日益国际化,向福利型政府的转型(有别于欧洲福利国家),美国政府规模日益庞大,其项目和公共开支暴涨,对官员的“制度正义”日益重要。被称为“影子总统”的艾森豪威尔总统幕僚长阿丹姆斯爆出受贿丑闻后,美国国会在1958年通过了《政府服务伦理规定》,要求任何政府工作人员都不得接受可能会影响其职务决策的礼物和帮助。这项规定禁止公务员接受礼物和帮助的行为,而毫不考虑其后是否产生回报行为。直到60年代中期,国会连续发生腐败丑闻,参众两院被迫分别成立“官员行为标准委员会”,开始对官员的财产来源进行全面监督,且使“公务员财产申报制”成为强制性立法。

(1998年1月,新闻记者马特•德拉吉披露了一则轰动性新闻。美国总统比尔•克林顿与白宫实习生莫妮卡•莱温斯基发生了桃色关系。调查随即展开,但是克林顿否认了这一指控。事情变得更为糟糕,克林顿被调查出曾经做伪证,面临着被弹劾的危险。这起事件被称为拉链门事件。“伪证”违反摩西十诫之“不可做假见证”)

1974年的“水门事件”造成了严重的信任危机。保守的美国立法机构一改过去审慎多疑的态度,开始大刀阔斧地推出约束官员行为的法案,于是在1978年,国会总结以前的各项规定,通过了《政府伦理法案》,对立法、司法、行政三种政府机构的官员做出了统一规定:所有官员必须填写统一的财产登记表格如实报告其财产和收入;至于浩如烟海的官员财产登记表格,则由《政府伦理法案》规定建立的美国廉政署来审阅监察。

应该说,此前既对现任官员有利,又有部分道理:倘若官员财产全部公开,一般公民财产不公开,就是选举中的不公平。也因此,改革后的《政府伦理法案》规定,无官职但有意参加竞选的公民也必须公开其财产和收入。

进一步地,为了限制美国的“游说集团政治”,1989年生效的《伦理改革法案》规定,国会议员在卸职后一定年限内不得出任任何和在职期间的职权有利益冲突的公司职位,联邦雇员不得接受类似“车马费”一类的礼节性酬金。根据这项改革法案,美国廉政署脱离人事署,成为独立向总统负责的强势机构。2007年,围绕共和党的一系列丑闻又促使加重在官员财产申报方面的处罚力度,规定公务员在财产申报中的作假行为要付出高达5万美元的罚金、构成足以判作假者入狱的刑事责任。

—————————————————————————————————————————

摩西十诫(Moses the ten commandments)

又称“十诫”,是耶和华上帝在西奈山山顶亲自传达给摩西的。十诫影响深远。它是圣经中最重要的律法,是以色列人一切立法的基础,也是西方文明核心的道德观。“摩西十诫”在《圣经》出现了两次,一次是在《出埃及记》,另一次是在《申命记》。

第一条:“我是耶和华-你的上帝,曾将你从埃及地为奴之家领出来,除了我之外,你不可有别的神。”

第二条:“不可为自己雕刻偶像,也不可做什么形象仿佛上天、下地,和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像,也不可事奉它,因为我耶和华-你的上帝是忌邪的上帝。恨我的,我必追讨他的罪,自父及子,直到三四代;爱我、守我戒命的,我必向他们发慈爱,直到千代。”

第三条:“不可妄称耶和华-你上帝的名;因为妄称耶和华名的,耶和华必不以他为无罪。”

第四条:“当记念安息日,守为圣日。六日要劳碌做你的工,但第七日是向耶和华-你上帝当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜,并你城里寄居的客旅,无论何工都不可做;因为六日之内,耶和华造天、地、海,和其中的万物,第七日便安息,所以耶和华赐福与安息日,定为圣日。”

第五条:“当孝敬父母,使你的日子在耶和华-你上帝所赐你的土地上得以长久。”

第六条:“不可杀人。”

第七条:“不可奸淫。”

第八条:“不可偷盗。”

第九条:“不可做假见证陷害人。”

第十条:“不可贪恋他人的房屋;也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴,并他一切所有的。”

—————————————————————————————————————————-

由此可见,美国公务员财产申报制,是近半个多世纪中才逐步形成的。经过本文的叙述,我们大体上确认了一个逻辑链:美国先开始了以基督教民情为基础的社会自治体系,具体表现为十三块殖民地的社会结构基础;殖民地形成了以英式普通法和分权制衡为基础的立宪政治,并在此基础上形成了1787年的联邦主义共和民主政体。这个政体完全具备了防止公务员腐败堕落的主要功能。

公务员财产申报制对美国来说本来不是那么重要,是“大政府”时代才发生的制度变迁。根据国际通行的宗教社会学和政治社会学分析,“一战”、“二战”之后,正是美国逐步搁置“门罗主义”、落实全球性的“门户开放”的时代,是美国传统宗教信仰开始淡漠、也即美国日益从一个基督教社会转变为多样化社会和全球化社会的时代。

“纵然由专制政体的意外事故或民主政体的自然运作,偶尔将一个或几个有着改革意愿的统治者推上权力顶峰,也休想能让任何有悖于官僚集团利益的改革得以实施”,密尔深刻地揭示,沙皇本人亦无力对抗官僚集团,他能将他们之中的任何一员流放到西伯利亚,却不能脱离他们或违背他们的意志而进行统治,“他们能暗使沙皇的每一项政令石沉大海,只要他们不去执行就可以了”。

密尔实际上指出,即便沙皇随时可以将腐败官员发配到边疆地带,甚至处死,然而由于集权体系必然依赖官僚集团的忠诚才能有效运作和得以延续,付诸“人格正义”的“事件正义”的“运动式反腐”并不能阻止政府的腐败化。

由此,我们不得不承认,一般观察家对中国式公务员财产申报制的评价,明显赋予了这一制度以超出其功能的要求。这是“临时抱佛脚”?还是因满心的爱,“知其不可为而为之”?另一方面,更加不可否定的结论是:作为公务员,有责任在具体岗位恪守其职业伦理;作为政治家,有责任在关键时刻做出重大决断。