2010年4月间,还在大连机车厂供职的叔东君说要到北京参加一个会议,很想乘到北京的机会认识一下在民办右派刊物《往事微痕》服务的北大右派博绳武先生,这也正是我的所想,于是就由我与之联络。这个过程中令我有两个想不到,联络是如此的顺利,电话一拨就通,当我说了拜访的意图之后,绳武一口应承,表示“随时恭候”。对于他的没有戒备、“不设防”是我的第一印象,本来我们之间素昧平生,难免需要多一些语言沟通,然而不必。第二个没有想到,绳武虽然事先说到,还将请其他几位他的校友一道欢迎我们,而到了4月24日我和叔东去到他东四十条的寓所,又一道到了“福家楼”饭店时,才惊奇地发现已经有那么多他的北大校友在那里“恭候”了,真没有想到,在惊奇高兴之中,一下使我俩认识了许多新朋友,那天,连绳武一共是8位,他们是:王书瑶、沈志庸、燕遁符、闫桂勋、纪增善、刘国鼎、俞庆水、博绳武。

(十右图:前排左起:赵叔东、燕遁符、俞庆水、刘国鼎;后排左起:纪增善、施绍箕、王书瑶、阎桂勋、沈志庸、博绳武)

当年风华正茂的青年学生,五十多年过去,如今都是老先生了,尽管岁月沧桑刻在了他们的脸上,然而,他们的自信、乐观、幽默甚至于当年在北大校园519运动和紧接着的反右斗争中的勇敢和不屈的风貌隐约可见。

众右派可以聚到一起谈谈心这样的情形本身,应该是可以说明从反右运动以后的半个多世纪之中的社会有了进步,动辄“右派小集团”、“反革命小集团”、“阶级斗争新动向”的恐怖阴霾在逐渐散去。树敌太多必然引出杯弓蛇影,政权之心虚才会自己吓着自己。

我们的第一次聚见,可谓一见如故,有着许多共同的话题。初次留下最深印象的是闫桂勋君,他是一位典型的有实无名的右派,57年数学力学系毕业,作为右派处理,分到东北,又照右派对待,改造了20年,到头来改正之时,没有他的份,因为档案中没有他的右派材料和党委批准的结论。他大喊冤枉,交谈中我说,可以先申请戴帽,法理依据可参照“事实婚姻”,然后再申请改正。他不顾年事已高,战巍巍地几乎每周去一次北大讨要说法和赔偿,随身尼龙布袋里带着“冤”字牌(折叠式的,打开是两片比A4纸大的硬纸片),我初次看到,既惊讶又深感内心的酸楚,脑际很快闪现出普通老百姓告地状的场景,一位本该有老学者风度的早年北大数学系毕业生,如今放弃斯文至于此,实在是权力的傲慢所造成。原来,他们北大诸先生也已经集体挂牌(“冤”字牌和“右派索赔”牌),在“北大校友会2010年春节联谊会”上展示过,而且后来的几乎每年都有这样的场景,全国少有这种领先的范儿。

阎桂勋从包里取材料(2012年北大校友迎春会上。俞梅荪摄影提供)

(左起俞庆水、王国乡、纪增善、燕遁符、博绳武、王书瑶、俞梅荪。照片由俞梅荪提供)

谭天荣,他是当年全国最有名的二学生右派之一,被毛泽东钦定为学生右派领袖,跟人大的林希翎齐名。尽管谭天荣的右派质量远远在林希翎之下,甚至于也不是北大第一,然而他的狂傲不羁、目中无人,他一连贴出的题目公然声称为《毒草》的四张大字报,他直接批评《再论》是“赤裸裸的唯心主义”,他的“黑格尔—恩格斯学派”和“百花学社”,他的叛逆、勇敢和抗争精神使他的领袖称谓名至实归,反右斗争在北大开始,火力正猛之时,谭天荣写道,“我今年才22岁还没有学会害怕,我今年才22岁还不懂得恐惧,我今年才22岁还不曾有过疲劳。”“生要站着才生,死要站着才死。”(《原上草》:《第三株毒草》),当反右进入高潮,他又自豪地喊出:“呵!右派分子——人类的傲骨。”“冬天如果来了,春天还会远吗?”(《原上草》:《第四株毒草》)。谭天荣,不愧是右派的骄傲,他刻下了右派曾经反抗过的历史。

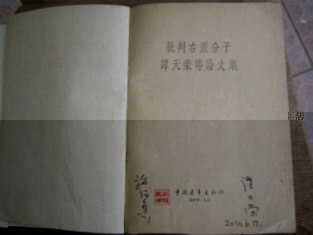

当年的我,是个“谭粉”和“林粉”,惭愧不过是个“腹粉”而已。记得对我的右派结论被要求签字时,额外有一条“吹捧林希翎”,我不予承认,因为我相信谁也拿不出确实的证据,除非把我肚子切开来。五十多年来,我一直收藏保存着中国青年出版社出版的《批判右派分子谭天荣等论文集》和《批判右派分子林希翎等论文集》,珍贵在于书中附录小字有他们的毒草原文,因而保存它们才需要承担一定的风险。

谭天荣与时俱进,开了博客,笔耕不止。他是真性情,一个真实的人。比如,他的博文《张元勋现象》貌似缺乏严谨,归于败笔,我曾冒昧而直白地跟他说:“删了吧”,回复是“箭在弦上”四个字。再后来,又见一篇《中国出了个辛子陵》,内容比较专业,但是仅从题目来说,不是很得要领,也难恭维。

谭天荣,这位标杆性的人物,五十五年一路过来很不容易,他是值得我敬佩的人。

王书瑶,物理系学生,他唯一的错误就是写了一张大字报——《高度集权是危险的》,划为极右,开除学籍,劳动教养,为此付出了青春、爱情、学业、家庭的惨痛代价,艰难跋涉21年,才得到改正。八十年代由物理学转到经济学、赋税理论,最后在国家税务总局的研究员岗位退休,也由此足见他本身的潜质和聪明才智,倘若没有那场暴风雨的摧残,那么,……。问题在于,他说的是一个正确的命题,而邓小平在自己吃了文革的苦头以后才说,晚他二十年。本人在九十年代所写《防止冤假错案对策》一文中提出的冤假错案赔偿法和诬告反坐法,如果能得以实施,那么,书瑶可以得到一笔财富。而且今后会因为说真话付出代价而最后有所回报,从而使更多的人减少说真话的恐惧。

书瑶退休以后,没有闲着,写自己的回忆录,组织和撰写北大519运动的史料,开博客,接连不断的发表网文,并集结成书,关心社会、坚持理念、伸张正义,依法维权,频频参加活动。在京北大右派虽没有成立组织,有时却能做出一些动作。在多次向北大维权无果之后,于2011年7月集体向北京市公安局申请示威游行,要求对错划右派给予赔礼道歉和赔偿损失,他们是王书瑶、纪增善、沈志庸、俞庆水、博绳武、燕遁符、俞梅荪七人。被戏称为“北大七君子”。最终申请被拒且在“游行当日”,列位均被护送到市郊疗养胜地休养一日,或在家呆着。

书瑶有很好的史学功底,一度热衷于研究“帝王文化”,2010年末他就指出“应该有一个“士民文化学””,于是就写出了《帝王文化与士民文化》,接着,他独辟蹊径试图创立“士民文化学”,写了《士民文化学序》,摆开架势,并陆续完成了《王存心篇》、《岑超南篇》、《严仲强篇》、《谭天荣篇》等篇章,他有时把心得和作品发给大家共享,有一次我突发奇想,建议他考虑编写一本《谭天荣传》,他只是说,没有很大的耐心是很难读懂谭天荣的文章的,云云。在谭天荣的《张元勋现象》现身网络的第一时间,书瑶拍案而起,撰文介入,很有个性。

左起,博绳武、王书瑶、张效政、王学珍(原校党委书记、中央候补委员)、杜光、王运增、刘显生、纪增善、俞庆水、俞梅荪(俞梅荪提供)

博绳武,他自称是“一个小右派渣儿”,划上右派时还不满18岁。原因仅仅是他参加了“百花学社”(学生自发成立的学术社团),只报了一个名,不久学社被打成“反动组织”(当然比起完全子虚乌有的“章罗联盟”和彭德怀的“军事俱乐部”多少还是靠谱一些,那个“组织”毕竟是存在过的),于是压根并不反党的他就成了“反党反社会主义”的一分子了。记得2011年的一个场合,有一位仁兄发言说“我们都是爱党爱社会主义的”,绳武插嘴说:“请你不要代表我。”我想,是“反右反右,越反越右”呢,还是你所做的事儿让人爱不起来呢?这是一个问题。绳武安分守法,他跟维稳系统终端的居委老太太关系不错,也常常乐意接受一些维稳慰问品。

沈志庸,在1956年考入北大物理系以前有过军干校三年的军旅经历,57年鸣放期间没有贴大字报,没有发表过任何的相关言论,只是因为他的一位同班好友对肃反扩大化有意见,以及不满学校反右的情绪和言论被乃兄揭发(!),而率先成了右派,尔后组织上指派该好友的恋人去刺探沈的态度(女孩说:“我压力很大,该怎么办?”沈说:“(不要揭发)挺挺就过去了。”),于是中招入右。读者诸君不要以为这管他何事?既然是好友,你不揭发,又“阻碍”运动,只有请君入瓮的份了,组织手段竟是如此地不光明磊落,那是因为为着红色的目的。对沈的处分不轻:保留学籍,劳动考察,进而劳教,二十年的坎坎坷坷一笔带过。志庸从勤奋攻读考上北大,满怀鸿鹄之志,却遭受如此专权所带来的无妄之灾。不难理解志庸对于辛子陵先生他们的救党派颇有微辞,至于究竟是可救药还是不可救药,值得拭目以待。我问过志庸是因为什么而享受维稳慰问品的,他答曰:小区人少,筷子里面拔旗杆呗。

张效政,38年生,1956年考入北大物理系,是当年青岛考区理工类考生中的状元,53年省立青岛二中招考高中,他是2000多考生中的第一名。这样一位出类拔萃的年轻人,在北大整风运动中并没有贴什么大字报,也没有发表右派言论,却是因为给在另一所高校的同学写了一封信,告诉了北大的鸣放情况,信被对方交出,于是被称为“煽风点火”,划为右派,处分很重:劳动察看,同样未曾回校完成学业,七十年代开始,在北京玩具一厂技术上做出了成绩,固然获高工职称、副厂长职务,然而他的理想,理应在物理学上某个领域做出成就的宏愿却跟他永远擦肩而过。难怪他虽平静却发自肺腑的说:“我始终对1957年的转折耿耿于怀。我的人生道路不应该这样平庸。”(《抹不掉的一页校史》)

纪增善,跟张效政很相似,初中考高中以第一名的成绩入泰州中学,56年高中毕业,成绩优异,北大直接到泰州中学去招生,为培养原子能科学家,纪增善被招入化学系,一场反右运动,“彻底击碎了我的梦想,我被划为右派分子,被贬为贱民,剥夺了各种政治权利和人身权利。那时我才刚满20岁,1979年获得改正,那时我已经42岁,我的人生中最美好的青春年华被最黑暗的时代吞噬了。”(纪增善:《长夜过春时》)。

(燕遁符说,要坚持反右维权(2012年北大校友迎春会上,左为王书瑶。俞梅荪摄影提供)

这个政权和大学校长在对于年轻学生右派的处理上,既无理又是极为残酷无情,显然远不如段祺瑞,更不及蔡元培。他们凭着权力,横蛮无理地把很大一批学子撵出了学校,开除、劳教,以及所谓“保留学籍,劳动察看”的绝大部分最终也没有回校复学(言而无信!),这种残酷性,使得受害者的心灵受到了极大摧残,留下了终身的伤痛,反右的罪恶本质理应得到彻底清算。

俞庆水(53年16岁入北大)和刘国鼎两位是北大地质地理系的当年57届毕业生,因为被划上右派,受劳动察看处分,不给毕业分配,而是到北京木材厂劳动,又转辗到了大灰厂,后来即使摘了帽,情况不曾改观,又遇十年文革,饱受辛酸,他们学有专攻的专业知识没有得到应用发挥,才能没有施展,真是可惜了!他们两位也都是很正直善良博学的人,都成了我的好友,国鼎低调稳重、有见地,也绝非等闲之辈,我们也常常切磋网络ABC.

五十五年前北大519运动的亲历者,如今健在的不乏其人,除了上面提到的,闻名遐迩的还有陈奉孝、张元勋、沈泽宜、王国乡、孙传仪、宋林松……他们都是可圈可点的人物,他们虽然历尽劫难,无怨无悔,不消沉,他们坚持民主理念,或撰写回忆录或为推动社会进步、为实现民主活跃在网络,也为正义维权做着努力。

对于北大右派先生这样一个群体(包括更多的学生右派),不管你是公仆也好、主人也好,不管你是中南海的党国领导也好,还是坐在大学校长办公室交椅上的官员也好,你只要看看他们的经历,看看他们因为言说过后来被历史证明是正确的东西而却遭受了无情的惩罚和磨难,你只要哪怕有一点点良知、有一点点爱心,你就会同情他们、尊重他们、就会听听他们的呼声。

(2012年7月定稿。感谢俞梅荪先生提供照片。)