问:依娃,你的大饥荒三部曲第三本《寻找人吃人见证》最近由美国明镜出版社出版,请你先简单的介绍一下你的大饥荒三部曲。

答:谢谢您的提问。我先是阅读和查看资料做准备工作有两年多时间,从二零一一年开始采访写作的,一共采访了二百五十多人。第一本《寻找大饥荒幸存者》54万字,第二本《寻找逃荒妇女娃娃》36万字,现在的这本《寻找人吃人见证》25万字,加起来就是一百多万字。

这三本书是相互关联,又各自独立。都是写大饥荒,但侧重点不同。第一本是大饥荒幸存者的口述,第二本是甘、陕逃荒妇女儿童的见证,第三本着重于大饥荒期间发生的人相食,都由美国明镜出版社出版,为大饥荒三部曲。

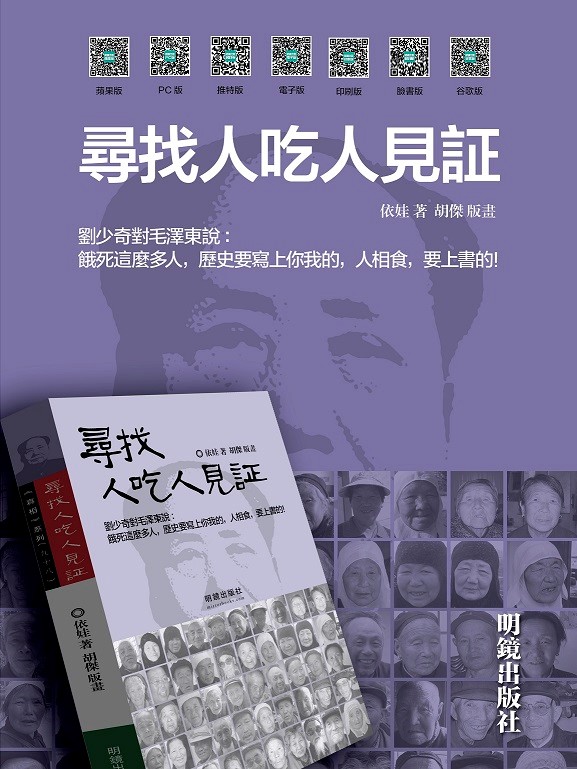

问:你的前两本书都是你和受访者在封面上,第三本书出于什么考虑设计毛泽东在封面上?

答:这三本书的封面设计,我都是非常喜欢,非常满意,超过我的预想,这么说并非客气。因为它们和主题紧紧相扣,把那些最底层的农民永远留在历史上,包括我的母亲、舅舅、老姑。

了解大饥荒真相的过程,也是我认识毛泽东的过程。很多年以前,我看辛子陵先生的《把毛泽东还原为人》,我接受不了,受多年的洗脑教育,认为毛主席那么伟大那么有贡献,怎么可以这么不敬呢?大家可以嘲笑我的愚昧和无知。我小时候的理想就是做一件大事,就可以上北京和毛主席照相,就会幸福一辈子。

零一年我去通渭拜访《金桥路漫》作者张大发的时候,听他介绍了很多饿死人、人相食的事情后,我还在自做聪明的强调:“饿死人也不能怪毛主席呀,他怎么知道呢?下面的人胡来,逼农民交粮食,都怪毛主席不公平。”就是毛泽东多年在我的心目中是神圣不可侵犯的神,我“不舍得”拉下来,也没有勇气拉下来。

但是等我阅读了很多大饥荒研究方面的书籍,尤其是看到近年暴光的一些绝密文件,看到毛泽东大跃进时期的一些言论,比如:“大家吃不饱,大家死,不如死一半,让另一半人能吃饱。”“人要不灭亡那不得了。灭亡有好处,可以做肥料。”“饿死事小,失节事大。中国有几亿人口,饿死几千万人啥算大不了的事呀!让妇女敞开生孩子,死的几千万人,过几年又不回来啦!我们凭啥吃赫鲁晓夫的磋来之食?”这些只有魔鬼才能说出来的话,听来让人毛骨悚然,就是说人的生命在这个统治者眼里不过是工具和数字而已,死如蝼蚁。

到底谁是吃人者?也是我在写作第三本书时不断询问的。作家余杰在序言中写到:“在大饥荒中广泛而普遍的人吃人更是让史书中记载的人吃人黯然失色。毛泽东没有亲自吃过人,即便在饥荒蔓延全国时,他仍然丰衣足食、荒淫无度。毛是一个‘形而上的吃人者’,他一手打造了导致‘人吃人’惨剧遍布全国的极权体制。”

刨根问底,毛泽东才是这场大饥荒的始作俑者,毛泽东才是吃人的恶魔。所以我请求美术设计师一定要将毛泽东放在封面上,我要让那些被吃掉的人和被逼迫吃人的人审判这个千古罪人!

问:写作一本关于大饥荒中人相食的专著,起因是什么?有哪些困难?

答:随着大饥荒研究的不断加深和扩展,特别是近年历史学家冯客、宋永毅等将甘肃省临夏回族自治州等地人吃人官方绝密文件暴光,令我十分震惊和不安,当年官方记录承认的案例都这么多,这么触目惊心,人吃人的实际惨状、数字、情况又会是什么样子?文件是冰冷冷的两三页纸,只有干巴巴的数据,好像统计猪马牛羊等牲畜的死亡,缺乏细节和情感。我想知道,这些人为什么吃人?怎么吃的?吃的哪个部分?怎么被村里人发现的?吃人的人活下来了吗?……并非只是出于一个写作者的好奇心,而是要给大饥荒的历史留下真实的、细致的、具有说服力的见证。

记得前几年见到姚监复先生,他就鼓励我:“你去调查人吃人,调查出一个纪录一个,调查出十个纪录十个,你身后有四千万饿亡者在支持你。”但是我当时心里很没有底,想太难了,这么恐怖的事情,谁愿意说呀?不想当我去甘肃省临夏回族自治州、定西地区通渭县调查大饥荒年代人吃人情况的时候,不用费力寻找,县城广场上晒太阳的老人、村头下不了地的老人、田间挖野菜中药的老人、生病躺在炕上的老人都会开口讲述当年所看见、所经历的人吃人事件。

写一本关于人吃人的专著,困难在于能不能找到那么多案例,因为饿死人我已经纪录的很多了。再一个受访者能不能讲述的很细致,因为毕竟是年代久远,姓名都记忆不清了。我们不能要求当时已经饿的头昏眼花所的人、年纪只有十来岁的小孩子打听清楚吃人的叫什么,被吃的叫什么。只要他们看见的我就纪录下来,所以我又做了“人吃人事件”和“人吃人现象”的区分。

问:今天的人听到“人吃人”可能觉得很不可思议?你怎么评判大饥荒中吃人的人?你憎恨他们吗?

答:这是一个很痛苦的问题,如果你五年前问,我会回答:人怎么可以吃人呢?那是禽兽不如的事情。但是今天我扪心自问,我没有资格指责被剥夺吃饭权利的人,更没有资格憎恨挣扎在死亡线上随时毙命,人肉成了最后活下去的食物的人。那就是饱汉子不知道饿汉子饥,我们根本无法体会那种非人的感受。很多次,我都想饿饿自己,体验一下饿的感受,但是超过吃饭时间三个小时我就心慌意乱手脚无力,就开始找东西吃。饿是一种受刑,被饿死是一种非常不人道的死法,真的是饿死的不如被刀杀的,犹如凌迟之酷刑。

最初的时候,我认为人在饥饿中要有一个界限,吃什么都可以,就是不能吃人。吃草吃树皮吃野菜,就是不能吃人,这是一个人的伦理问题。但是当我知道农民五、六十天没有一粒食粮,吃榆树皮、包谷芯、观音土,甚至吃老鼠吃干部的大便,我的这一个界限就彻底崩溃了。人饿到那个程度,连自己孩子都能杀掉吃上的程度,人已经不能称之为人,已经是一个只有求生本能的动物,就像狼像老虎。我常常换位思考,如果我不幸生活在那个年代,我不是被人吃掉,就是一个也寻找人肉吃的人了。我不相信,我比那些食人者道德高尚意志坚强多少。

所以,我同情和敬重那些农民所受的苦难,我只谴责和痛斥剥夺农民粮食,剥夺他们吃饭权利的暴政统治,只问罪毛泽东和他所领导的政党。是毛泽东一手制造了逼人为兽人吃人的惨剧,而且是数以万计,为人类吃人史之冠。

问:你能谈谈大饥荒研究和毛泽东在中国依然阴魂不散之间的关联吗?比如最近河南建拆巨大毛金色像事件?

答:这是一个比较大的话题,但是有一点可以确定:执政党一天不公开的承认饿死数千万人的大饥荒,不向中国农民认罪就永远不可能拆除修建在中华大地上各种规格和形式的毛像,不可能拆除一些愚民心目中毛的神圣地位。

现在毛泽东像依旧悬挂在天安门城楼上,印刷在人民币上。有的地方,比如韶山、延安等地都是大修毛泽东像,大发红色游游横财。就连曾经饿死全县三分之一人口的通渭县也近年修了一座几米高的金色毛像,把毛泽东当成财神爷。不问对错是非,只抓钱是非常可悲的。

前不久看到河南通许县修建三十多米高的金色毛像,劳民伤财,我真是又悲又愤欲哭无泪。大饥荒时期全河南饿死四、五百万人,仅仅信阳地区就是一百二十多万。修建毛像的人家里可能就饿死了人,毛像的下面可能就是哭泣的累累白骨。我不禁要问:饿死了那么多人,你们知道吗?你们忘记了吗?一个不记住历史灾难的民族就没有未来,如果河南各地能多几块吴永宽老人修建的大饥荒饿亡者的纪念碑,人们就不会那么盲目崇拜毛像了,起码会提出一些质疑。

想想看,大饥荒从发生到现在差不多半个世纪了,那时出生的人已经五十多岁了。如果我们这一代人不纪录这段历史,不传播真相,那么记忆就会断层,所以我很希望我的书能以各种方式(包括电子版,哪怕盗版)传入大陆,让人们知道大饥荒饿死数千万人的真相,知道毛泽东统治下发生数万期人吃人事件的真相。那么毛泽东热就会自动降温,有一天毛神就会变成千夫指万人唾的毛魔。我相信,我能看到毛泽东遗体被逐出天安门广场的那一天。

我想我的大饥荒三部曲对清除人们心目上的毛神像会起到一些作用。

问:你去过那么多地方,在采访过程中有什么难忘的经历吗?

答:以前说过的就不重复了。

我前年去了一趟夹边沟,没有想着写这个题材,就是想去看看。但是在夹边沟村的时候,我听一位八十岁的老人说自己的妻子家就是因为吃粮问题,死了五口人。马上打听我害怕老人不愿意说,就决定在夹边沟住一个晚上,在那老两口家吃的晚饭。那个老太太挺会说的,一边讲一边哭,我也陪伴着哭。其时,采访有时候是挺残酷的事情,就是把长好的伤疤又揭开。

去临夏回族自治区采访的时候,没有当地的熟人陪我采访。我就在街道上、汽车站找人聊,但是当地人听不懂我说话,我也不大听得懂他们说话。我当时就懵了,想这次采访要失败了。我马上转到一个有亲戚的临洮县,但那个村子在偏僻的高原上,找不到几个老人,又不成。睡在亲戚家的炕上,我一个晚上都睡不着,眼看时间一天天过去了,我很着急。第二天一起来,我就决定再返回临夏,再试试,以后再来代价就太大了。在一个村子里,一个十多岁的小学生能听会说普通话,因此给我当“翻译”,翻译我和老人们之间的交谈,对我们帮助很大。

让我吃惊的是那里非常贫穷,农民家里的地就是土地,连砖头都没有铺,房子都快倒塌了。但是民风朴实,素不相识的司机总是把我送到农民家里,安顿好才走。那些回族老妈妈也是端出自己烤的馍馍让我吃,他们说:“你吃上一口,我心里就高兴了。”

我有几个采访是在兰州火车站广场进行的。这些农民不是游手好闲的职业乞丐,而是周围一些县丧失劳动能力的农民,基本上都是七十多岁的农民,年老多病,没有办法,出门要饭。据他们自己说住的地方一个晚上只要五元钱。五十年前他们少年时逃荒要饭,五十年后老年时还在逃荒要饭,这让我非常难过。带他们吃顿饭,给他们一点钱也无济于事。

中国农民在渐渐失去他们赖以生存的土地,新的灾难以新的方式降临,这是需要我们关注的。

问:你去采访那些人都愿意说吗?有没有什么危险?

答:我采访的基本上都是农民,他们不懂政治,也不懂历史,基本上问什么就说什么,因为都是他们自己所经历的事情。我去每一个人家,见每一个人也尽量做到不空手,我是农村出来的,知道乡下的人情礼节。比如给人家带一箱牛奶,一包茶叶,给爱抽烟的老人几包烟。这也是近年才学会的,给爱抽烟的人一包烟就和给小孩糖果一样,抽着说着,几乎是问啥说啥。在临夏的时候就是一包冰糖和挂面,这样让老人高兴,人家也就愿意和我多说话。对年纪比较大、比较困难的家庭,我都会留下一点零花钱。我只恨我不是个富人,没有能力多帮助他们。

但是我发现受过一点教育的,当过小官的人都非常谨慎,不愿意多说,害怕祸从口出。比如一个老师就说:“一年过下的十年说不完。”就不让他的妻子多和我说话。还有一个退休干部说:“那时候,我不在这里,不清楚。”显然是推托之辞。

大的危险倒也没有。在通渭的一个村子里采访了几天,我总是打问人吃人的事情不知道怎么传到了一个退休的乡长耳朵里,他就对几个人说:“这个人问这些事,很值得怀疑。”在场的一个老太太就把话传给我,我表面上不在意,心里还是很不安。就想会不会叫人来抓我审问我?最关键的我的采访资料非常重要,不能被没收去。所以第二天我就赶紧离开了那里。当然,我从来也不告诉别人我是做大饥荒口述历史写作的,避免麻烦。

还有那里的山路很陡峭,我总是对司机说:“慢一点,不急。”我不敢说,我害怕出车祸了,我的资料就带不回去了,这些见证比我的生命重要。老天有眼,都挺顺利的。

问:你在最初写作大饥荒题材的时候,有没有设想写三部曲?写这么多年?

答:完全没有,完全没有。

我必须说明很多年我是个文学爱好者,写的都是很风花雪月很细腻很抒情的散文,对政治和历史没有多大兴趣。刚开始,我觉得我做不了这个事情,题材太大,简直无法下手。怎么写,从什么角度,完全不知道。又没有老师前辈请教,因为我的文学朋友都不是研究这段历史的。最好的老师就是书,所以我购买了十多本中外学者论述大饥荒的专著,仔细研读。

简单一点说,真的是走一步看一步。刚开始能不能写出一本书都没有把握,因为能不能找到幸存者,他们愿意不愿意说都是问题。所以我顾虑很大,焦躁不安,吃不下睡不着。但是,又不做不得活。

问:你用“寻找”作为三部曲的书名?是刻意的吗?

答:第一本书我也是想了很多名字,都不太满意,最后定为《寻找大饥荒幸存者》,第三本本来书名为《人吃人》,但有个好朋友一直很关注我的写作,他就直言这个书名不好,就修改为《寻找人吃人见证》,这样就形成了寻找三部曲,也让读者好记住吧。要说明一下,“人相食”是文言文的说法,但是民间老百姓说的就是“人吃人”,我喜欢用老百姓的语言,简单直白,让人一听就懂。绝对不是为了吸引读者才使用《寻找人吃人见证》这个书名。

对我这个一直听着“三年自然灾害”、苏修逼迫我们还债长大的六零后来说,挖掘大饥荒的真相,的确是一个“寻找”的过程。我们的教课书上、我们的老师的确从来没有给我上过这一课。反过来说,我受到假的、编造的教育倒不少。

问:你的大饥荒三部曲是“口述历史”吗?请介绍一下你的写作方法。

答:这三本书是口述历史,和它相同的还有安徽记者牛犇的《大饥荒口述实录》,香港历史学家周逊的《被遗忘的声音》,虽然这两本书我还没有看到,但是我很钦佩他们所付出的劳动和努力。

其时,我觉得口述历史的写作在中国尚出于非常初级的阶段,在这我不谈红极一时的安顿的口述实录,那是中国人的情感写作,不是历史写作。目前我看到的最好的当属冯骥才先生的《一百个人的十年》,但是我和明镜总编高伐林先生讨论的时候,他说:“这本书也称不上是一本文革历史书,而是一本纪实文学书,有历史的参考价值。”我现在同意他的这个观点,因为这本书受访者没有照片、姓名、地址等。那就不能作为历史资料来引用。

再比如杨显惠先生的《夹边沟纪事》、《定西孤儿院纪事》都是非常出色的纪录大饥荒的作品,但他的写作手法是小说文学的手法,而不是口述历史的手法。虽然很多故事和细节,均来自亲历人的口述。我也考虑过用这种手法,还是放弃了。我想纪录一些绝对真实的东西。

我个人认为所谓“口述历史”,是一个历史大事件的亲历人亲口讲述的自己的经历、遭遇、过程、事件,姓名、时间、地址、事件都要完全的真实,作者不可以有任何虚构、添加、描写、润色。除了事件发展的顺序做必要的调正,删去一些啰嗦话。就是把口述者的话真实的录下来,让读者从他们的口述中看到真实的历史。起码是局部的真实。

也有作者认为:“我不编一点,虚构一点,就没有人买没有人看了。”我不认同这个说法,如果是有作家的虚构在里面,一定要告诉读者。虚构写作和非虚构写作一定要有一个清清楚楚的界限。

问:你认为口述历史的写作有什么优点和缺点?

答:优点就是“原汁原味”,让读者感觉是在第一现场和亲历人面对面交谈倾听。有些口述者虽然没有文化,甚至不认识字,但很会表达。把经历讲得非常细致、生动和完整。常常精彩的让我有如获至宝之感,让小说家也会自叹不如。

口述历史“最要命”的它不是讲故事,可能可读性不是那么强。也有读者说我的采访不好看,建议我“编一编”。但是编故事和好看不是我追求的,让他们自己说话,留下亲历者的声音才是我要的。比如赵旭先生的《夹边沟惨案采访录》显然没有杨显惠先生的小说好看,读者更不是那么多。但是作为历史资料,是非常宝贵和有价值的。

一本口述历史书,如果有三分之一受访者者讲述的很好,就是成功的。历史不是戏剧,不需要高潮叠起的效果。我也相信,真正对历史有兴趣的读者,会有十足的耐心倾听幸存者的声音。

我的采访中,最长时间的为五个小时,最短的十几分钟,我往往得听三、四遍以上。我从来不觉得枯燥乏味。一个人愿意对你讲述他的苦难、他的经历、他一辈子都不愿意给家人邻居讲的事情,我只有觉得幸运和感激。一个好的口述历史写作者一定得是位称职的倾听者。

问:这三本书,你有没有偏爱哪一本?

答:大饥荒的写作对我来说是一个不断挖掘、发现的过程,都非常重要,不可替代。

那如果非要说偏爱哪一本,那就是《寻找逃荒妇女娃娃》,因为关于甘、陕逃荒妇女在大饥荒的研究中是一个空白,之前的研究者有的没有提及,有的三言两语,也是多引用一些官方文件。那我的母亲刚好是一位逃荒妇女,当时才十七岁,是我的外婆带领她和我的舅舅由人贩子贩卖到陕西,算是活了下来。我就有了这个“得天独厚”的条件,就把这个逃荒群体调查清楚了。可以说是弥补了大饥荒研究领域一个空白。

另外,我认为研究历史不光是纪录一个死亡总数,一定要纪录每个个体的经历和苦难。中国以往的历史有一个盲点,就是只纪录国家和大人物、名人,普通人都不值得纪录和书写。比如文革过后,我们在报纸上看到的都是名人之后写的回忆文章,根本看不到无名小卒的文字,据说是有什么级别规定。这是完全错误的,是写作者需要纠正的一个观念。

问:你完成了大饥荒三部曲的写作,现在回头看有哪些因素起到了决定性作用?

答:历时六年,这三本书都出版了,我最近也是常常回头看、回忆、反思、总结这走过来的一路。

首先一个,如果我没有来到美国,没有生活在这块自由的土地上,我想我就不可能成为今天这样一个作家,可能写不出这三本书。在这里能享受着自由的空气,我才能看到在中国看不到的所谓“禁书”。通过“禁书”我才了解了所谓解放后的历史,比如土改、反右、文革、六四等等。还有网络的自由,查找各种资料的方便,又补充了我历史知识的不足。

第二个重要原因,我是一个农民的女儿,小时候家境很贫穷,上学连一只铅笔都没有。很多年我都认为父母没有本领,养活不了孩子,盖不起房子,就是一日三餐吃油吃菜都很困难。大饥荒主要发生在农村,饿死的基本上是最底层的农民。其實解放以后,农民被剥夺了土地,用他们的话来说:“吃的不要钱的饭,做的不挣钱的活。”农民已经成了毛泽东的奴隶,被捆绑在土地上,他们没有迁移流动、没有接受基本教育等等权利,最后把他们自己生产的粮食也征收的一干二净,对农民的压榨可谓敲骨吸髓。等我研究清楚了大饥荒的来龙去脉,才真正的了解了农民在中国社会所处的阶层和地位。虽然我离开农村已经四十多年了,但我永远和他们是血肉相连的,如果我的笔不书写农民的苦难,我会很羞愧。

还有一个原因,是我已经写作多年,对很多事情和人有着不可压抑的好奇心,还有抓住一条线索,就非要挖掘下去,搞个水落石出的这种激情和冲动。就是碰得头破血流一无所获也要干。我平时待人很平和忍让,但做想做事情的时候又很固执。我既没有什么横溢的才华,或者什么超人的技巧,口述历史这种笨办法写作很适合我。

其时,我只想做一个喊叫出:“国王没有穿衣服!”那个率真的孩子。

问:当你手捧着这三本书的时候,对自己的心血之作高兴吗?满意吗?

答:作为一个写作者拿到自己刚刚出版的、散发着油墨香的书都是高兴的满足的,因为这是劳动的收获。但伴随着我的有一种挥之不去的疼痛,浑身每一处都在无法名壮的疼痛。我觉得我饿死的亲人们的血肉掺合在我的身体里,给我无限的力量和勇气,去跋山涉水、去不耻下问,去采访和写作。

我甚至想,是我们家几条人命成就了这三本书,虽然这么说没有道理。但每次这么想的时候,我的眼睛里总是蓄满泪水。我的写作不能挽回他们的生命,但至少不会让他们在我的记忆中再次死去。

为了这项调查,我先后花费了几万美元,都是自费。比较遗憾的是,如果资金和时间能宽裕一点,我会比现在做得更好。我现在给自己打六十分,我只能说我尽力了。

问:你会对朋友和家人谈你的大饥荒写作吗?

答:这个的确是令人尴尬的问题。我曾经在哈佛大学燕京图书馆和华盛顿华人作家协会演讲大饥荒,但是,几乎不和家人谈这个问题。我的几个妹妹妹夫都知道我回国后在家住不了几天,就跑出“干什么去了”,但是谁也不知道我在干什么。有时候我的妹夫领我到受访人家,我和逃荒者聊天,他们在另外一个屋子抽烟喝茶。另外,我的外甥女会问我:“我在网上看到你的演讲了。”我又非常惊惶,不敢对孩子说真话,害怕影响她们的学习和前途。

我的书也从来没有给家人看过,或许要等到合适的时机。

问:请你谈谈截至目前大饥荒的研究情况。

答:记得美国著名汉学家林培瑞就批评过,因为大饥荒受苦受难的是农民阶层,因此没有留下和大饥荒惨烈程度相对多的纪录书籍,是中国知识分子对广大农民的亏欠。杨继绳先生的巨作《墓碑》出版后,先后翻译出版了英文、德文、法文、日文等,但是没有更多的作家投入大饥荒的调查和写作。这是令人很失望的。

我想在这里呼吁,历史留给我们的时间不多了,当年十多岁的孩子都跃进是古稀老人,如果不乘他们活着的时候留下他们的口述见证,再过十年,就基本找不到幸存者了。我想呼吁,一个人可以留下一个家族的、一个村庄的、一个乡的、一个县的大饥荒口述历史。

有一些作家虽然身处海外,但是自我审查很厉害。有些作家说:“我们搞文学的,不要谈政治。”有的地方本来请我去演讲,过后又反悔,原因是:“太沉重太敏感。”

由资深记者、学者、白帆博士追踪我的大饥荒调查拍摄导演的纪录片《荞麦花盛开的地方——寻找大饥荒幸存者》,其中采访了二十多位幸存老人,他们面对镜头回忆了自己所看到的人吃人现象。这部片子已经剪辑完毕,即将公映,也敬请读者请关注。

问:你说点结束语,我们的谈话就到此为止。

答:在这里我非常感谢何频先生和明镜出版社的一路扶持,感谢高伐林先生的严格要求和中肯的意见,感谢美编设计出那么好的封面。在纸媒不景市场萎缩的今天,出版这三部曲,这对我是莫大的支持和鼓励。更重要的是为国留史。也希望不久的未来能出版英文版等等。

那就用三部曲海报上的话结束这次访谈:

饿亡者的后代,逃荒者的后代,幸存者的后代

旅美女作家 依娃

寻找大饥荒见证者三部曲

为亲人作证!为惨剧作证!为罪行作证!

谢谢!