在越战报告公诸于世后,美国并没有像联邦司法部声称的那样,国家利益受到严重损害。相反,在”泄密事件“发生近半个世纪之后,美国依然是全世界最强大的国家、依然是唯一有能力在全球驻军的国家、依然是一举一动都影响全世界的超级大国。如果说航母和苹果手机是美国的硬实力,媒体就是美国的软实力

“没有一个自由的、获得了充分信息的新闻界,就不可能有脱离蒙昧的人民。”——美国最高法院大法官Potter Stewart

美国,1971年。

这一年,加州Cupertino高中在校生史蒂夫·乔布斯16岁,还要再过5年才会在车库里创建苹果公司;24岁的希拉里·罗德姆刚从大学毕业两年,根本还不认识阿肯色州的穷小子比尔·克林顿;富二代特朗普从宾大沃顿商学院毕业之后,已经开始接手老爸的房地产公司;而在篮球场上人挡杀人佛挡杀佛的迈克尔乔丹呢?那时刚刚8岁。

这一年,美国在越战的死亡人数已经超过4万。美国国防部长麦克纳马拉,虽是越战的主要操盘手之一,但对这场战争却越来越感到动摇和怀疑。终于,他想要全面弄清美国关于越战的决策过程,于是在1967年他成立了“越战历史专题组”,要求收集整理所有关于越战的决策资料。

他心里很清楚:最终的结论很可能让他这样的越战决策者灰头土脸、狼狈不堪,受到千人质疑、万人唾骂。但他更清楚:个人的毁誉和形象,在面对美国公众和历史的责任感面前,根本无足轻重。所以他只要求项目“包罗万象且尽量客观”,而绝不进行任何干涉,甚至都不跟同在一栋五角大楼里办公的项目负责人盖尔勃见面。

这项目原计划只是找五六个人,在业余时间用三个月完成,后来的工作量却远超想象:数十名优秀员工用了将近两年才大功告成。多达7000页的47卷越战报告,除了大量正式文件之外,更包括了决策者的个人笔记、会议记录、电话记录、备忘录甚至一张便签这样的材料。它的核心结论就是:美国被拉入越战泥淖,决策者的主观故意因素占了相当比例。历届主政者都先让自己相信派兵去越南是对的,然后再把这样的结论推给公众。

1969年6月,报告被装订打印,一共只有15套,被列为最高机密级别。其中两套被送往著名的民间智囊兰德公司。因为高度机密且流传范围极小,除了项目负责人盖尔勃通读过之外,只有丹尼尔·艾尔斯伯格读了,他是兰德公司的高级雇员。

于是艾尔斯伯格做了一件出格的事:把这些高度绝密的文件从公司偷偷带出来,在自己两个孩子的帮助下,开始复印这些绝密文件。

与此同时,他推动参议员富布莱特向国防部提出质询,也建议相关律师向法庭提起诉讼要求公开越战报告;可国防部根本不理会参议员的要求,律师也认为法庭不会受理这样涉及国家机密的案件。

在行政和司法程序都走不通的情况下,艾尔斯伯格只有最后一条路了:新闻媒体。

言论和出版自由,一直以来都受到美国宪法第一修正案的明确保护。新闻界拥有受宪法保护的新闻自由权利,使他们较少法律上的负担。一旦因为泄密而闯祸,法院也基本不会追究新闻界的信息来源,只会让政府去揪出泄密者。艾尔斯伯格很清楚:公诸于众之后新闻界或许没事,但他自己很可能因为泄密而吃官司。可他不在乎。

1971年春,他找到了在越南时相识的反战派记者、《纽约时报》华盛顿分部的尼尔·希汉,在波士顿交给他几千页越战报告的复印件。希汉立即向上层通报,很快《纽约时报》总编罗森塔尔就接到了报告:发现一座金矿,阅读量极其巨大,需要立即增援大量人手。

很快纽约时报关于越战报告的“X项目”成立。报纸调集了所有在世界各地报道战争和国际事务的精英,在希尔顿酒店租了几间套房,夜以继日地研读报告。他们看标明绝密的报告是否包含已经公开报道过的内容;看过去十年自己的报道如果与真相不一致是出于什么原因;看报告中是否有即刻影响国家安全的内容;更重要的,是通过各种渠道核实报告的真实性。因为《纽约时报》毕竟不是《真理报》,虽然后者也说自己客观、公正、独立。

与此同时,报纸高层中也存在巨大分歧,支持发表和反对发表的两派都有充分理由,而这些人无一不是身经百战、经验丰富、媒体精英中的精英。此时就连报纸的法律合作伙伴LDL律师事务所也建议:不要公开,否则政府的强烈反弹或许不堪设想。

从保险起见,不发表或暂缓发表似乎是最佳选择,反正也不会对报纸有什么可预见的伤害。但听完一堆高级副总裁陈述利弊之后,报纸的发行人、终极大BOSS苏尔茨伯格拍板:发!发十天的系列报道,每天六个版!

于是1971年6月13日星期天,《纽约时报》开始连载越战秘密报告的系列报道。

越战报告项目的负责人盖尔勃,看到国家最高机密竟在报纸上以通栏大标题刊登,吃惊得几乎晕过去。整个美国国防部都炸了锅,可什么也做不了。因为国防部是主管对外事务的,国内事务轮不到它来插手,你国防部就是派一个兵去抓一只小强都是违法的,这就是美国政府和民众的共识。

国防部只有通知司法部,尽可能晓以利害,让他们来接手。可偏偏司法部对国防部的秘密报告一无所知,所以也还没有多大反应,想一切等周一上班再说。美国行政机构机构之间因为分权而产生的滞后效应,在这一事件中暴露无遗。这是行政机构的不幸,却是新闻界的大幸。

第二天,纽约时报的第二篇报道出炉。司法部在下午才拿到国防部送来的备忘录,开始研究要不要采取法律行动。到了晚上,司法部通知纽约时报:停止发表,归还报告。

此时纽约时报内部也闹翻了天。支持暂缓发表的人认为:轰动效应已经足够,在政府警告之后继续发表会产生不可预知的后果。反对暂缓发表的人认为:我们怎么告诉我们的读者,以新闻独立为原则的纽约时报居然屈从了司法部的一个电话?

最后发行人苏尔茨伯格在伦敦旅馆里被电话叫起来,让他做决定。他想了很久,然后说:不要停!继续发!于是纽约时报向司法部声明:我们只服从最高法院的最后决定。

后来罗森塔尔说,一旦服从了司法部的要求,美国新闻史上的游戏规则就变了:发表等于是报纸说你有你的要求和利害,但发不发我说了算;停发等于是报纸说我有我的打算,但规则是你说了算。而这对于美国意味着什么,每个人都明白。

周三,司法部检察官向纽约地方法院提起诉讼,声称继续发表会对国家利益造成无可挽回的损失;而纽约时报在出庭时表示,美国从来都没有政府机构对媒体报道进行“预先检查”这一臭名昭著的行为。

此时因为意见不被采纳,LDL律师事务所已经告诉纽约时报:别找我们了,你们自己玩吧。纽约时报临时找到了一位耶鲁大学的法学教授、宪法学专家比盖尔,通宵准备法庭陈诉。

法官古尔芬决定:他对双方的对错不作任何判断,但因为事关重大,他发出了一个法庭禁制令,判决纽约时报必须暂停发表。他要求双方都回去准备,周五上午再开庭听证。

而这一禁制令,也是美国历史上的第一次:报纸在法庭命令下暂停发表一篇报道。顷刻之间,这一事件立即成为轰动全美的爆炸性新闻,受关注度甚至超过了越战报告本身。

纽约时报刊发越战报道时,最沮丧、失望、伤心、愤怒可又无可奈何的并不是司法部,而是他们的老对手华盛顿邮报。这结结实实的一耳光,打得整个华盛顿邮报都在抖。

纽约时报第一篇报道一出笼,华盛顿邮报上下都疯了一样四处寻找消息来源,但短时间哪有眉目?华盛顿邮报只有从美联社那里获得纽约时报的样报,然后再加上自己掌握的背景,“改写”成自己的报道。在外人看来,重头内容都一样——只不过比纽约时报晚了一天而已;在业界看来,无异于承认自己技不如人、退居二流。

这种靠对手报道而苟活的状态,对于华盛顿邮报上上下下而言,无异奇耻大辱。更耻辱的是,还没法不这样做:你不可能回避这样级别的新闻。当时华盛顿邮报一名执行编辑说:“我们一边抄,一边哭。”

在纽约时报被法院暂时禁止发表的时候,华盛顿邮报不仅没有松懈,反而更紧锣密鼓地寻找报告来源。在他们看来,这是上天留下的唯一一点机会:他们必须在这两天找到秘密报告,发表纽约时报还没有发表的内容,力争后来居上、扳回这一局。

毕竟是人脉丰富的老牌报纸。华盛顿邮报的副总编巴迪坚终于联系上了艾尔斯伯格,正对纽约时报暂停报道不满的他同意将报告交给邮报,只有两个条件:1 不要批驳纽约时报的已有报道;2 要持续重磅报道,不要轻描淡写浅尝辄止。

巴迪坚在机场准备去波士顿取文件的时候,虽然已是周三夜里,还是按照程序给执行总编布莱德利打电话,问如果弄到了秘密报告,我们是否要在周五发表?布莱德利回答:如果邮报不肯发表,就让他们另外找一个家伙当执行总编吧。

这一态度很快成为华盛顿邮报编辑记者的共同心声:在新闻自由上,没有妥协余地。

巴迪坚顺利地带着一大堆复印材料回到了华盛顿,这些东西没有装订、没有顺序、甚至没有页数号码。此时已是周四凌晨,他直接到了布莱德利家里,此时全报社最优秀的编辑记者已经在此等候。

两个屋子。一个屋子是记者编辑在尽快解读文件、撰写报道,另一个屋子是为报纸提供法律服务的RKW事务所律师,与报纸高层一起商议究竟是否刊发。与纽约时报只是单一的报业集团不同,华盛顿邮报是一个媒体集团的龙头产业,集团的下属子公司被政府找茬的可能性比纽约时报要大得多,这也是华盛顿邮报高层顾虑更多的原因。

争论了整整一天,律师和报纸高层在傍晚时分达成了一个妥协:延迟两天。不在星期五发,而是给司法部发个通知:我们也有越战秘密报告,将于周日发表。

事情似乎已成定局,各方面都可以接受。但此时另一个屋子里的记者编辑出来找吃的了。

在屋子里饿了整整一天、殚精竭虑撰写报道的这些媒体精英,正准备找东西填点肚子,出来一听说这个妥协,立时勃然大怒,整个屋顶都快让他们掀翻了。他们说,这是在这辈子走南闯北出生入死之后,听到的最特么操蛋的主意。

报纸的顶尖记者罗伯茨说,要是他们不在明天周五发布,他将立刻辞职,离开他工作了一生而且两周后就将荣誉退休的《华盛顿邮报》。巴迪坚对布莱德利说:如果不发表,整个报社的人心就再也别想被凝聚起来了。

最后,终极决定权交给了《华盛顿邮报》发行人、54岁的董事长凯瑟琳·格雷厄姆,第一位进入世界500强的女企业家。一大群见多识广、经历过无数大风大浪的记者、编辑和律师,统统在等她作出最终决定。

凯瑟琳几乎从不过问报纸的具体操作,但作为集团的一把手,她考虑的远远比普通雇员要多得多。集团刚刚在两天前上市,一旦惹上法律官司,股票认购者就有权退出认购合同,集团下属的电视台执照就可能被吊销,公司的巨额投资就可能亏得血本无归。所以虽然看上去人人都在担风险,但其实所有风险的分量都是凯瑟琳一个人在担。

报纸的截稿时间快到了,所有人都等待着凯瑟琳的决定。她知道她正面临一生中最关键的抉择之一。她问过律师意见,律师不支持发表,但也对她说:现在是你必须独立作出决定的时候了。

不发表,肯定没有大麻烦;发表,跟可能带来的赞誉相比,毁掉整个集团的可能性更大。记者编辑紧张、高层律师紧张,人人都不知道凯瑟琳在巨大的压力下,会作出怎样的选择,毕竟风险的比重一目了然。

凌晨12点25分,离截稿时间只有5分钟的时候,凯瑟琳对着话筒平静地告诉他们:做下去吧,我们把它登出来!

周五,在纽约时报等待开庭之际,华盛顿邮报的通栏大标题也极其醒目:五角大楼文件披露,美国在1954年企图推迟越南选举。

华盛顿邮报的报道问世,司法部更加头痛,而纽约时报也快疯了:他们现在眼睁睁地看到乌龟要跑到兔子前面去了。 周五这一天,纽约时报报社里的气氛是:去他的禁制令,我们要继续发!

虽然纽约时报气急如火,但他们很清楚:这是老对手华盛顿邮报此时能够给予他们的最大支持。不是为了竞争,而是为了这群人终生为之奋斗的新闻理想:没有什么比冒着法律风险刊发报道更有力地捍卫新闻自由的了。

意料之中,华盛顿邮报很快接到了司法部的类似通知:停止刊发,归还文件。他们干净利落地拒绝了。与此同时,华盛顿邮报的律师没有像纽约时报的LDL事务所那样大敌当前撒手不管,他们虽然原来坚决反对发表,但此时他们已经做好了出庭的准备:你否决了我的建议,但我依然会为你死拼到底。

周五下午5点15分,华盛顿联邦法院,司法部正式指控华盛顿邮报泄露国家机密,而华盛顿邮报的律师则反驳:两百年来这个国家一直在新闻自由的制度下运作,你正在试图改变。

晚上8点,法官格赛尔宣布:法庭没有看到有任何证据证明,发表这些文件会危及国家安全。他警告华盛顿邮报:你们可能会面对严重的刑事指控。但他说,他不能发出如古尔芬法官一样的禁制令,禁止邮报暂停报道。

司法部立即向联邦上诉法院上诉,晚上9点45分,上诉法院法官到齐。凌晨1点20分,三名法官推翻了起初的决定,要求华盛顿邮报暂停发布相关报道。

可就在两个小时之前的10点43分,邮报已经送上了街头。此时律师抓住这一空隙问法官:已经卖出去的几千份报纸怎么办?法官只好说:这个命令适用于第二期报道之后的报道。

于是华盛顿邮报重新做了头版,右边的一条消息说法庭命令禁止报道越战报告,而左边就是一篇这样的报道。

周一法庭重新开庭,应司法部的要求,法庭听证是秘密进行的。司法部的证人有越战军官、情报专家等,他们相信他们能说服法庭:邮报的报道是一次彻头彻尾的泄密。

可他们小看了华盛顿邮报新闻人的专业素养。

每当司法部证人举例说明越战报告的哪些部分可能涉及国家安全时,在场的邮报编辑就立即递给他们的律师一张纸条,上面写着这一消息位于哪本书的哪一页、哪本杂志的哪一期、哪份报纸的哪一版。也就是说,这些消息早就透露给公众了。

在没有手机、没有个人电脑、没有搜索引擎的时代,这种专业能力不仅让司法部显得闭塞无知,甚至连邮报自己的律师都佩服得五体投地。他们后来说,那天深受教育。

经过纽约和华盛顿两地的一系列出庭听证,最终两案合一,最高法院宣布受理此案。

1971年6月26日早上6点,位于华盛顿的最高法院大楼前已经排了1500人的长队 ,争法院内的174个旁听席位。

司法部的总检察官是67岁的格列斯沃特,他担任哈佛法学院院长长达20年,在美国法学界是大神一般的人物。纽约时报的律师是46岁的比盖尔,他在哈佛和耶鲁都呆过,在哈佛时跟格列斯沃特正是师生关系。华盛顿邮报的律师是出身于美国小镇的格林顿,从下层一步一个脚印,进入到纽约最顶尖的律师事务所。

全美政界、法律界和新闻界的精英尽出 ,都在这一决定历史走向的时刻放手一搏。中午1点听证结束,法官退庭商议。28日法官宣布:原来按日程要闭庭休假的最高法院,现在无限期推迟休假,直到此案作出裁决。

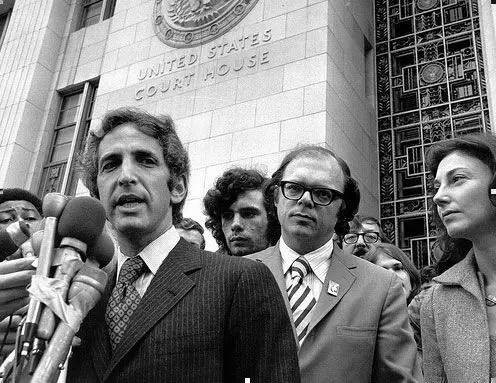

而就在这一天,艾尔斯伯格向联邦检察官自首,稍后被取保候审。本来是刑事重罪,但因为在之后的水门事件中,发觉司法部以非法手段调查艾尔斯伯格,于是案子最终被法院撤销。艾尔斯伯格抱着赴死的决心做了一件大事,最终却没有坐牢。

在此期间,美国国会众参两院都开始有机会接触五角大楼越战报告,而其他二十多家大小报纸也在利用各种可能披露报告内容。整个国家都在等待最高法院的终审结果。

幸好等得并不是太久,6月30日上午消息传出:最高法院将于下午2点半公布裁决结果。

美国的新闻事业并非一蹴而就,报业的粗俗化远远走在民众素质的提高之前。美国政府对新闻的干预也不乏先例,南北战争期间北军名将谢尔曼就曾下令把《先锋报》记者抓起来当间谍毙掉,幸亏林肯的干预才救了那记者一命。

随着法治的逐步完善,新闻界也渐渐开始自律,他们逐步以这个国家公众利益的代言人自居,而美国宪法第一修正案明确保护了新闻自由。在新闻媒体几乎为零的1787年,制定宪法的那群立国先驱可谓远见卓识。

1935年3月5日,凯瑟琳的父亲、华盛顿邮报发行人尤金·迈尔公布了华盛顿邮报的办报原则:

1 报纸的第一使命,是报道尽可能接近被确认为事实的真相。

2 报纸要报道我们能够了解到的有关美国和国际重要事务的全部真相。

3 作为新闻的传播者,报纸要如绅士一般正派。

4 报纸的内容应该老少咸宜。

5 报纸要对读者和普通民众负责,而不是对报社老板的私利负责。

6 只要对公众有益,报社要准备为坚持真实报道而牺牲自己的利益。

7 报纸将不与任何特殊利益结盟,但是在报道公共事务和公众人物的时候,要公平、自由和健全。

这些原则在今天的移动互联时代仍然适用,只需要把“报纸”换为“媒体”即可。即便并不能保证时时刻刻都百分之百地做到,但美国新闻界一直在遵循这样的原则。而保护新闻喉舌不受行政机构扼杀的终极保障,是法律。

1971年6月30日,最高法院的9位大法官除了一位请假之外,其余8位都在法官席上就坐。首席大法官伯格宣布:即刻解除对《纽约时报》和《华盛顿邮报》发表越战报告的禁制令。

9位大法官以6:3的表决结果,推翻了之前地方法院对于报道的禁制令。最高法院没有出具一份裁决书,但每一位大法官都写下了一篇意见书。大法官Potter Stewart的意见,表达了最高法院在这一案件上的多数立场:

“没有一个自由的、获得了充分信息的新闻界,就不可能有脱离蒙昧的人民。”

消息传出,纽约时报和华盛顿邮报办公室里传出的欢呼声,在整个美国回荡。这不仅是两家报社的喜讯,这是整个美国新闻界争取来的胜利。

美国并没有像联邦司法部声称的那样,在越战报告公诸于世后,国家利益受到严重损害。相反,在”泄密事件“发生近半个世纪之后,美国依然是全世界最强大的国家、依然是唯一有能力在全球驻军的国家、依然是一举一动都影响全世界的超级大国。如果说航母和苹果手机是美国的硬实力,媒体就是美国的软实力。

2001年7月,凯瑟琳·格雷厄姆逝世。十年后,这一份名为《美国-越南关系,1945-1967:国防部的研究》的越战报告全文解密,向美国公众开放。而丹尼尔·艾尔斯伯格,至今健在。

美国并没有记者节。最好的记者,也从来不会出现在最好的时代。

任何成就,都要靠自己去争取。

而未经摧折的所谓新闻理想,本来也一文不值。

参考资料:林达《如彗星划过夜空》,原载微信公号“谷雨故事”。