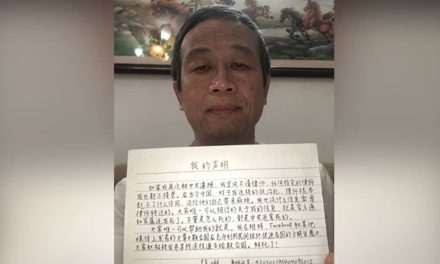

1989年时的CNN北京分社成员:齐迈可(中)和摄影师Cynde Strand(左)、录音师Mitch Farkas。

Courtesy of Mike Chinoy

1987年到1995年,齐迈可(Mike Chinoy)担任CNN北京分社社长。近年他以撰稿和记者的身份参与了《报道中国》(Assignment China)的创作。这部12集的系列纪录片由南加州大学美中学院(U.S.-China Institute at the University of Southern California)摄制,讲述了1945年至今美国驻华记者的历史。影片的创作基于这样一个假设:美国记者对中国的报道,对美国公众以及全世界如何看待中国有着重要影响。这一系列纪录片将观众带到了台前幕后,看到几十年以来记者如何报道有关中国的故事。由齐迈可任记者的有关1989年天安门广场民主运动的一集,只是大故事的一部分,从中可以看到都有哪些记者,在以何种方式工作,尤其是在中国现代史上一个如此紧张、关键的时期。齐迈可正是参与了1989年报道的记者之一,6月4日,也就是他生日那天,他在北京报道了死伤惨重的军事镇压。

在临近6月3日和4日的军事镇压28周年之际,齐迈可向纽约时报中文网讲述了当时的情景,以及这对如今外国记者报道中国有什么启示。采访通过邮件进行,经过删减和编辑。

纽约时报中文网:世界上很多人都记得1989年6月4日在北京发生的事情,因为他们当时正在电视上看着事件一步步发展。但在中国,很多人对这件事并不了解,因为政府禁止有关镇压行动的公众讨论。6月4日正好是你的生日。告诉我们28年前你是如何度过那一天的,发生这一系列事件对你自己有什么改变,你对中国的理解又发生了什么变化?

齐迈可:作为1987年至1995年间CNN北京分社的社长,1989年整个春天我都在报道学生的抗议活动。从一开始我就认定,共产党不会容忍有人公开挑战党的权力,那几周我也一直担心事件会以悲剧告终。

当时的通讯方式跟现在比是很简陋的,因此5月初的时候,CNN在北京饭店开了一间对着天安门的房间,可以从一个很好的角度看到长安街。我们用房间作为给拍摄器材充电的地方,也可以让我们自己短暂休息,以便之后回到天安门广场,我们一天24小时都有人员在那里。房间里也有一部电话,好让我们定时与CNN在亚特兰大的总部联系。6月3日下午,很明显事件要进展到高潮了,我回到北京饭店。我一整晚都待在酒店房间里,通过电话直播着我从阳台上看到的景象,同时转述其他CNN的同事在北京各地发来的讯息。我当时非常沮丧,因为我很想置身于天安门广场正中间。就像当时很多记者一样,我因为需要和总部联系而受困。但是,房间的位置非常有利于观察,我可以看到解放军向北京的中心渐渐靠近,以及对广场的占领。不用说,这过得并不像生日。

那天的事件证实了我一直以来的推断——共产党会在必要时采取一切手段,紧握手中的权力——只是此前未能如此真切地目睹它的发生。就像很多旁观者一样,当时我不能肯定镇压行动能否成功。我怎么也不会想到,仅仅三年之后,经济改革进程又重新复苏,更不会想到改革能一如既往地成功。天安门事件结束之后,许多记者和观察人士都聚焦在镇压上,而许多人忽略了经济改革进程未曾停滞这一事实。我们后知后觉,在90年代初才意识到这一股动力积攒了新的能量,并会在之后促使中国经济腾飞。

纽约时报中文网:当你制作影片和采访1989年的同事的时候,有没有得知一些之前不知道或是当时没意识到的事情?他们透露了什么关键信息或见解呢?

齐迈可:在为《采访中国》做的采访中,有一点很明白,就是要实时报道一个如此宏大而复杂的事件有多么困难。街道上人山人海。你面对的是一个不太愿意跟西方媒体沟通的威权政府。记者真的是日以继夜地露宿在天安门,疲劳而紧张,还要不断面对截稿时限的压力。事后看来,我觉得当时在场的西方媒体对整体形势的掌握基本上是正确的。但我们也错过了很多因素,或是未能详细报道出所有细节。

其中一个问题是,随着示威活动在5月中旬达到高潮,共产党的态度开始缓和,表示愿意做出全面让步,许多记者因此相信事情会有一个“圆满结局”。有人干脆把这件事和1986年以和平的方式推翻独裁者费迪南德·马科斯(Ferdinand Marcos)的菲律宾“人民力量”革命相提并论。对于我来说,这反映出对共产党行事方式认识不够。在发生镇压的时候,向世界各地的新闻受众传达这样一种印象,只会加剧他们的愤怒和悲痛。

另一个问题就是,当时就使用“天安门广场屠杀”(Tiananmen Square massacre)一词产生过争议。这一词已经成了媒体对整个镇压行动的某种简称。它在当时被广泛使用,至今仍然在用。但是,有几个当晚在天安门广场的记者告诉我说,在广场本身的范围内,没有证据显示发生过大规模的杀戮。事实上,正如一些记者所说,最严重的暴力行为发生在长安街上,解放军向天安门推进的时候。使用这一简称情有可原。但由于用词不够精确,中国当局获得了禁止更广泛的新闻报道的武器。正如当时在现场的CBS新闻频道(CBS News)记者理查德·罗斯(Richard Roth)所说,在这件事中,“明确事实是很要紧的”。

纽约时报中文网:1989年夏天最有标志性的一幕就是一个男子只身站在一列坦克前面。当时还没有数码相机或是iPhone。一名美国学生把胶卷藏在内裤里,偷偷带到了美联社分社。技术限制对你们报道一个重大事件的工作有何影响?

齐迈可:现在,新闻消费者可以从电视或网上看到世界上几乎所有地方的直播视频,人们觉得这是理所当然了。现在用iPhone是可以做到实况转播的。每个人都有手机和无线网络。而这些技术在1989年几乎是不存在的。

美联社记者将站在坦克前面的男子这张照片的胶卷交给了一名学生,由这名学生带到了美联社,并在那冲印和传送。CNN的录像由专人带到香港,并从那里传送出去。如果现在有类似事件发生,很可能是用一部iPhone直播。

技术上的变革是惊人的。然而,这在某种程度上让记者沦为新技术的囚犯。现在你在任何时候都可以直播,在网上发布信息,运用社交媒体等等。但有时候,做这些的压力意味着,记者在今时今日没有足够的时间去做深度报道、思考、分析,或在发稿前核查多个消息来源。因此,速度带来的是报道错误或不完整的风险。在1989年,把报道传出去的压力是很大的。但通常报章记者每天只有一个截稿时间。美国三大电视网只有一场晚间重要新闻时间。即使全天24小时播出的CNN也不需要不断播出直播片段,所以我们有足够的自由可以做调查。今天情况则不一样了,我担心会因为需要即时信息,对精确度和背景会有负面影响。

纽约时报中文网:5月20日,政府命令你关闭CNN的广播设施,你是如何决定将那一刻转播给全世界看的,在不能传送广场上的实时画面的情况下,你是如何做余下的报道呢?

齐迈可:前苏联领导人戈尔巴乔夫于5月15日那一周到访,CNN和其他国际广播公司得到中国政府许可,可以带卫星设备,原意是对到访一事进行报道。这就是为什么我们会有自己的碟形卫星天线、微波链路以及其他传输设备。当时戈尔巴乔夫到访的地点就是天安门广场,完全被示威的学生抢了风头。中国政府没有料到抗议规模如此之大,内部对于如何处理事件也出现了分歧。结果是,戈尔巴乔夫的访问全程都能允许进行实时转播。那一周,CNN的直播时段有相当一部分用于展示人山人海的天安门广场。

但就在前苏联领导人离开一天之后,政府开始实施戒严,实时影像传输就停止了。5月20日早上,两名中国官员来到CNN在喜来登长城饭店的工作间,命令停止信号传输。CNN的制片人和他们谈判,尝试争取时间,来自另一家电视网的一名摄像师连上了一台摄像机,直播了交涉本身。这一次对峙成为了电视新闻史上最具标志性的时刻之一。在卫星传送被中断之后,就只能用电话进行实时报道了。录像带只能让人偷偷从北京带出来,到香港或东京再传送出去,这就意味着从拍摄到电视播出会有几个小时的间隔。

纽约时报中文网:你觉得在管理、信息传送以及政治宣传方面,天安门事件给共产党带来了那些直接的教训,他们如今的方式有何不同?在习近平时代,读解时局的难度又增加了多少?

齐迈可:共产党从1989年的事件中吸取了很多教训。对中国媒体的管理变得前所未有地复杂。中国渐渐变得富裕、强大,我们同时也看到中国正在花费更多精力,尝试塑造国际报道中的形象。外国常驻记者近年受到了很大压力,若有新闻机构的报道是共产党不喜欢的,共产党就会对其采取惩罚措施。即便如此,我自己的感觉是中国社会变得越来越开放,对比我在70年代第一次来中国无疑开放了很多。虽然有一定限制,外国记者仍然可以去到不同地方,跟各种各样的人交流。因此,如今外国记者还是可以很好地报道中国社会。

然而,要理解这个非常神秘的领导层的内部运作仍然非常困难。虽然比起我开始到中国的时候,现在的中国外表光鲜或现代化了,中国领导人出国和抛头露面的机会更多了,中国媒体氛围也更加开放,但是在很多方面,记者对中共高层内部运作的了解并没有比30年前好多少。

纽约时报中文网:你在影片内提到,记者公开对示威者表示同情,因为当时很难不被高涨的情绪包围,以看到事情全貌。这对于外国媒体理解中国的能力,以及报道出中国的复杂性有何启示?

齐迈可:每个记者都会将自己的经历、价值观以及看法带入任何报道之中,难点就在于要保证记者的背景不会影响他/她如实报道眼前所见。西方的记者都来自以新闻自由、言论自由和政治多元为基本价值的地方。因此,当他们报道中国或其他地方发生的事件的时候,这些价值观也会随之而行,他们通常会本能地与那些有相似价值观的人产生共鸣。有时候,这可能导致他们过度聚焦在一些问题上,而对其他事情有所忽略,这也可能导致他们对发生的事情产生误解。要站在报道对象的角度想问题,或是了解他们的想法,需要额外的精力。当我现在看西方媒体在中国的工作,我看到许多记者可以放下自己的偏执,在许多问题上都能制作出非常有说服力的报道。

纽约时报中文网:你可以在中国国内放映这部影片吗?中国以外的华人观众对它的反响如何?

齐迈可:我们在中国放映了前面几集,比如关于美国记者如何报道中国内战、1972年尼克松访华以及邓小平早期改革开放政策那几集。但1989年的事件太敏感了,那一集获准在中国放映的机会微乎其微。

纽约时报中文网:不论你的政治观点如何,天安门事件是一个充满戏剧性的故事。除了1995年的纪录片《天安门》(The Gate of Heavenly Peace),没有真正关于它的大制作。你觉得现在或将来,出现一部大制作电影或电视迷你剧的前景如何?随着中国在全球影响力的提升,这个题材对于好莱坞是不是太冒险了?

齐迈可:好莱坞的未来与中国及中国市场的连接越来越密切,有越来越多联合制作的作品,中国公司也在并购美国的制片公司以及院线。在这些情况下,再加上题材的敏感性,我觉得天安门事件的故事不太可能变成一部长篇电影。