兩百多年前,在中國有一位天文學家,他任職中國皇家天文台(欽天監)35年,其間任台長長達28年。對中國天象之觀察、曆法的計算貢獻極大。現中國北京古天文台價值連城的國寶清代8大古天文儀器之一的璣衡撫辰儀即是他與其前任天文台長先後共同主持設計製造。他在北京發現的一個彗星以他的名字命名。他甚至還是第一個精確統計中國人口數字的數學家。他也是一位地理學者,曾為皇帝繪製獵場地圖,首次確定中國帝都北京的精確地理位置,計算出北京與俄國聖彼得堡經度差為5小時44分16秒或30秒。

但如此優秀傑出的科學家,竟然至今恐怕也沒有幾個中國人知道此人是誰,而我知悉他的事蹟也只是一個很偶然的機會。

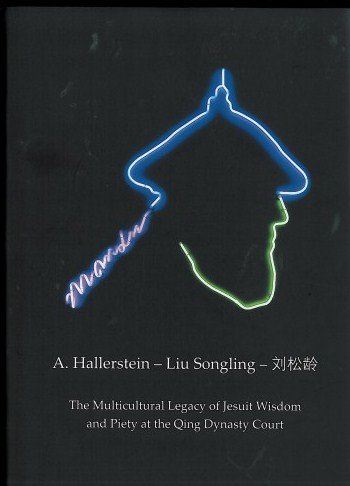

2017年我去巴爾幹半島國家斯洛文尼亞布勒德湖參加國際筆會會議,兩位採訪會議的斯洛文尼亞記者知道我來自香港,是位中國人後,拿出一本書,指著封面一個像中國清朝滿大人的剪影,問我知不知道這個叫Liu Song Ling(劉松齡)的人。

這顯然是一個相當普通的中國人姓名,我搖搖頭說不知道。這兩位記者略有點失望,告訴我說劉松齡其實是一個斯洛文尼亞人,兩百多年前的一位耶穌會教士,他在中國北京生活了三十五年,在清朝宮廷擔任過相當重要的職位。

聽此一說,我很感興趣。兩位記者馬上表示願意把書送給我。但我的行李箱很小,而且已經塞得滿滿的,而這本書厚如磚頭,只好婉拒了。不過我向他們承諾,回香港後,我會去了解這個叫劉松齡的耶穌會士。

回到香港後,我從網上買了一本關於劉松齡的書來讀,並在網上查閱了一些相關資料。讀後查後大吃一驚,才知道中國乾隆時代的宮廷中竟然有這樣一位與中國的淵源如此深厚,對中國天文地理貢獻如此巨大的外國科學家,而想不到的是其如此偉大功績竟然被完全淹沒在中國歷史的塵土中長達兩百多年。

此時才為自己拒絕兩位斯洛文尼亞記者的贈書感到後悔和歉意,並促使我花了很多時間寫下這篇文章。

而我卷首提到鮮為人知的傑出天文學家,就是這位斯洛文尼亞天主教耶穌會教士劉松齡神父。

西方天主教傳教士來華,始自元朝,但隨後因朱元璋建明朝後實行驅逐韃虜的民族主義政策而中斷,一直到200年後的明朝萬曆年間才有天主教耶穌會教士,即大名鼎鼎的利瑪竇等再度來華傳教,並將當時西方最先進的科學知識帶來中國。但西方的傳教到1721年清政府實行嚴厲的禁教和閉關鎖國國策後再次戛然而止,直到中英鴉片戰爭西方船堅炮利敲開中國封閉的大門。但實際上在清朝禁教令之後,中國鎖國期間,雍正、乾隆、嘉靖,甚至道光四朝仍有一批西方傳教士留在北京服務朝廷,只是不能傳教。大家最熟悉的是乾隆朝的郎世寧、艾呂蒙等幾位著名西洋宮廷畫家。而另一批擁有傑出自然科學知識,在中國的皇家天文台“欽天監”工作的耶穌會教士則鮮為人知。在清順治、康熙、雍正和乾隆時代,這些掌握當時最先進的西方天文學、數學、測量學等科學知識的耶穌會教士甚至控制主導了欽天監。而本名叫Ferdinand Augustine von Hallerstein的耶穌會教士劉松齡即是其一。

劉松齡1703年8月27日出生於今天斯洛文尼亞的首都盧布雅那(當時為奧地利帝國領土)一個日耳曼貴族家庭,成年後和一個弟弟加入耶穌會,1735年9月被派往在中國傳教,1738年9月4日抵達澳門研究中國和學中文,因為他卓越的數學才華,精通天文歷算,受已在京傳教士推薦被乾隆皇帝召集,與另一位耶穌會教士鮑友管(德國人)到北京任職欽天監。

1739年(乾隆4年)3月1日劉松齡在和鮑友管等4位傳教士澳門啟程,穿上中國服裝,由一位廣州官員陪同,在廣州停留一個月後,在清遠坐船進入中國內陸,然後到達南昌,再乘坐騾子拉的轎子,沿著大運河北上。劉松齡6月13日抵達北京,被安排住進耶穌會書院南堂(即後來重建的宣武門天主堂,利瑪竇始建於1605年,為中國最早的天主教堂)。劉松齡與意大利傳教士郎世寧及其他耶穌會教士同住一個房間。當時整個北京,一共有31個歐洲傳教士,另外還有一些來中國做生意的莫斯科人。

幾天後劉松齡在圓明園被乾隆召見,進入欽天監工作。他本人並擔任耶穌會東亞省負責人,負責中國、澳門和日本的傳教事務。從此這位斯洛文尼亞人再未回到故國,在服務中國35年後於1774年長眠北京,獲乾隆帝下旨賞賜200兩銀子治喪,葬於馬尾溝教堂西洋教士墓地,即今北京車公莊大街6號北京市黨校中,是明萬曆皇帝1610年賜給在北京逝世的利瑪竇而成為天主教會的墓園,入清後獲康熙帝確認。因在中共黨校中,墓園不對外開放。

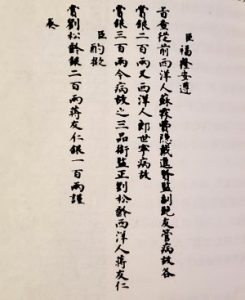

劉松齡1743年成為欽天監監正(即天文台台長)戴進賢(德國耶穌會教士,天文學家,數學家)的助手,任監副(副台長),1746年戴進賢去世後升任監正,任此職二十八年。劉松齡是第八位西洋人(耶穌會教士)監正,也是在欽天監任職時間最長的西方傳教士。他本人並因幫助接待葡萄牙使團有功獲賞賜三品官位。

中世紀形態的中國社會在明末清初之時,曾與西方先進文化有過短暫接軌,這給中國的近現代化轉型帶來一線機會,但這個機會因雍乾父子自大短視閉關鎖國而夭折,後來歷史學家以英國使節馬嘎爾尼訪華失敗作為中國皇帝拒絕西方,鎖國自閉的標誌性事件。當時獲清皇室容許留在北京的耶穌會教士雖然擁有天文學、數學、地理、音樂、機械(鐘錶製造)、建築,以及醫藥等多方面的專業知識,但劉松齡寫回歐洲的書信指乾隆皇帝除了繪畫外,對他們其他方面的知識毫不賞識。

當時清皇室如此排外,對西方科學知識和中國之外的世界毫無興趣,但卻讓西洋教士掌天文台,亦是迫不得已的事。

中國傳統文化有「天垂象,見吉凶」的天道觀念,認為所有天體運行和天文現象都是上天對人間的啟示,具正統性的帝王是天命所歸,稱為天子,因此觀天象和訂曆法對皇權的合法性和國運非常之重要。

但當時中國沿用的舊曆法是從元朝授時曆基礎而來的明代大統曆,已經過時。

很長一段時間中國人將元朝授時曆之制定完全歸功於中國元代天文學家郭守敬個人,這是非常不公正的。其實郭守敬在天文學的成交很大程度是受惠於元朝來華的伊斯蘭學者帶來的先進天文學和數學知識。蒙古人統治中國的80年是中國歷史上罕見的對外開放的時代,東西方文化交流空前繁榮,威尼斯商人馬可孛羅也在此時來到中國,回國後發表了著名的《馬可孛羅遊記》。而且蒙元80年也剛好是伊斯蘭人文科學大爆發的黃金時代之末期,當時有大量伊斯蘭學者來到東亞,包括在忽必烈登基前已開始在元大都服務的伊斯蘭著名天文學家扎馬魯丁。如果沒有元朝的東西方文化大交流,封閉的中國無論如何也產生不出一位有真正意義的天文學家。今天已有中國學者公正地指出,郭守敬的授時曆是參考了扎馬魯丁的回回曆而制定。

而依據授時曆而來的明代大統曆,到清初時候已經不敷應用,因為已與天象誤差很大,再很難依靠這部舊曆法來觀察天象,預測日食月食、月相和24節氣。

而清代的中國知識分子對宇宙和和世界的認識,仍然不出傳統愚昧落後的觀念,甚至相信星占術、風水堪輿之類迷信,欽天監的滿漢官員連準確的曆算任務都無法勝任,更無法改革舊曆法。比如在哥倫布發現美洲大陸的兩百年後的康熙還不知道地球是一個球體,還相信所謂的“天圓地方,華夏居中”的宇宙觀。直到尼德蘭耶穌會教士南懷仁向康熙皇帝上呈一份《坤輿全圖》(世界地圖),並作詳細解釋,才讓當時最西化的中國人康熙搞明白,地球是圓的,而天朝中國也不在地球的中心。但明白的僅僅只康熙少數幾人而已,其餘中國人仍然很無知蒙昧。而且中國官員抱殘守缺,對先進的西洋科學既不懂也不敢興趣,甚至非常仇視,曾任欽天監監正的漢官楊先光甚至說,“寧可使中夏無好曆法,不可使中夏有西洋人。”

但對帝王來說,好曆法攸關帝王的合法統治,是不得不要的。從康熙時代開始,清朝歷代皇帝無論怎樣排外,也知道要準確觀測天象、準確推算24節氣及準確訂立曆法,就不得不依賴西洋教士。

在西洋傳教士明末清初來華時候,歐洲經過文藝復興、地理大發現後,已進入了科學大革命的新世紀,在天文、地理、醫學、數學、機械工程有突飛猛進的發展,有劃時代的科學巨人哥白尼、開普勒、伽利略,然後是笛卡爾、牛頓的橫空出世。而來華的耶穌會教士又個個都是掌握當時歐洲最先進科學知識,博聞強識的高級知識分子。這些西方飽學之士的到來,給中國開啟了一道現代科學之門。

現在常被中國人當為固有國粹引以為傲的中國農曆曆法,實際並非國粹,而是西洋貨,為明末清初來華的德國耶穌會教士湯若望“以西洋新法”制定而代替舊大統曆的新曆,稱之為時憲書。因這部西洋人制定的新曆法觸犯了舊有既得利益,曾引發清初著名的“康熙曆獄”之大案,湯若望險被處死,最終因為其按照科學計算準確預測了一次日蝕,大勝測之不准的舊曆法而獲得倖免。

由於耶穌會教士在天文學上的優秀表現,清皇室在耶穌會被羅馬教廷解散後,仍然繼續重用來華傳教士。西洋教士任職欽天監的傳統一直延續到道光18年(1838年),即中英鴉片戰爭爆發的前夕。不過後期在欽天監任職的傳教士科學素養比不上耶穌會教士,有的並非天文學家,只具備一些科學常識而已。劉松齡逝世19年之後英使馬嘎爾尼出使中國,當時在北京任欽天監監正的葡萄牙遣使會教士湯士選向英使求助,說清朝廷以為他們與以前的耶穌會教士一樣精通天文,其實他們不懂如何預測日食月食,也推算不出月相和日出日落的時間。以前他們使用巴黎出版的《天文曆書》,根據北京和巴黎的經度差來換算,還可以對付,但自法國大革命爆發,已無法獲得最新曆書,如果再無法獲得來自歐洲的天文資料,他們的本事就會被揭穿。於是英國使團送了他一本以格林威治經線測算的航海曆書,可作7年換算之用,幫助湯士選度過了難關。

但劉松齡卻是一位公認的天文學家和數學家。在歐洲的文獻記載中,劉松齡在中國的天文學成就和在中西文化交流中的歷史作用,與清初幾位最出名的耶穌會教士湯若望、南懷仁、戴進賢一樣傑出,他還被稱為是中國宮廷中最後一位偉大的西方天文學家。

劉松齡因為在欽天監身處領導高位,受到中國官員的嫉妒排擠,其實處境很艱難。他在寫回歐洲的報告抱怨說,中國同事的天文學知識很貧乏,但卻不斷給戴進賢和他製造麻煩,還好幾次向乾隆上奏打小報告,誣告他和其他耶穌會教士,所幸乾隆很信任他才未至於坐牢入獄。在如此逆境中,劉松齡一直保持高效能的工作,除了計算曆法和天象,還協助設計製作能精確測量天象的天文測量儀器,其中有乾隆年間製造的天球儀和地球儀,以及最著名的璣衡撫辰儀。

璣衡撫辰儀是乾隆於1744年下令欽天監製造,當時監正為戴進賢,劉松齡為監副,但兩年後戴進賢即病逝,劉松齡繼任監正,而璣衡撫辰儀的製造工作就由他接手,直到11年後的1754年才大功告成,可以說主要成績應該是劉松齡的。

其實,現被中國人視為無價國寶的北京古天象台清代八大天文儀器全是耶穌會教士設計製造,除了璣衡撫辰儀,其中六大為南懷仁的作品,另一個天儀則是康熙晚年在欽天監負責曆法的德國耶穌會教士紀理安製作的地平經緯儀。出自戴進賢和劉松齡之手的璣衡撫辰儀是耶穌會教士製作的天體測量儀器八大件的最後一件,也被認為是最複雜的一件,現北京天文台官方網站稱之為“大型青銅古典天文儀器的最後傑作”。

但長時間中國卻貪天之功為己有,稱這八大天儀都是中國古代天文學的傑作。如08年北京奧奧運會的官方網站介紹北京古天象館,僅說八大天儀是康熙、乾隆時代採用西法改進製造,“是中國古代天文學光輝成就的見證,”宣稱“在這裡,我們的祖先對於天文學的偉大貢獻得以記載,我們勤勞勇敢的人民的智慧和勞動得以反映。”而八大天儀的真正創造者四位傳教士之名則隻字不提。

劉松齡等西方傳教士的知識產權就這樣被無恥地黑掉了。直到近年才略有所提,但也僅止於輕描淡寫而已。

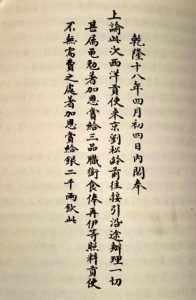

劉松齡任職北京欽天監時還出版多部重要天文学典籍。其中一部典籍是有天象觀測、星圖及3083顆星的分類和記錄的全天星表《欽定儀象考成》,由劉松齡和他的前任戴進賢編篡成書。該書於乾隆9年欽天監奏請乾隆批准,因戴進賢兩年後逝世,於是此書編篡主要由劉松齡接任負責,經歷6年工作後於乾隆19年成書,納入《四庫全書》。此書前兩卷即是璣衡撫辰儀的功能和使用說明。該書的出版當時還引起歐洲學術界的重視,隨即被翻譯成法文。

但劉松齡的著作權也一樣被黑掉。當時著作者僅署名兩人,為皇子莊親王允祿和戴進賢,但允祿並無實際貢獻,只是一個代皇帝行使權力的官僚而已,而且他還被列名為第一作者。

此外,劉松齡並將耶穌會於1717年至1752年在北京的天文觀測記錄(很大一部分是他個人的觀察)匯集成巨著《天文觀測》,此書於1768年(乾隆34年)由維也納皇家天文台在奧地利出版。

當時劉松齡在歐洲的科學圈子中已有名氣,是位獲公認的優秀科學家,在歐洲留下非常豐富的歷史文獻,主要是他寄往歐洲科學界通報他在中國的科學研究和社會考察發現的信件,此外還有給教廷的頻繁報告,以及與親友的大量通信。他當時是倫敦、巴黎和聖彼得堡三地科學學會的會員,與三地科學界同行保持密切的書信往來。

1748年他在北京觀察到一個新彗星,並將他的發現報告給倫敦的英國皇家學會,這顆彗星最後以他命名。劉松齡還曾向英國皇家學會提供他在中國發現的草木標本和一份觀察麝香鹿報告。劉松齡還在德國和維也納發表過不少科學論文。

他的通信對象,不光有科學界同行,親友,還有一些歐洲政要。當時羅馬教廷將遠東保教權賦予葡萄牙,劉松齡本人即是被葡萄牙教會差遣來華,擔任耶穌會東亞省負責人,負責中國、澳門、日本的傳教事務,因此和葡萄牙王室有私人交往,與葡萄牙王后有私人通信。

根據劉松齡留下的歷史文獻,歷史學家發現,劉松齡及其在北京的耶穌會教士,除了天文工作,也參與了一些最前沿的科學研究,包括電學、電磁感應實驗和真空管實驗。歐洲科學家在他們的電學研究中,引用了劉松齡和耶穌會教士在北京實驗的數據。

劉松齡還與另一位耶穌會教士傅作霖繪製過木蘭圍場地圖,並參與另一位耶穌會教士蔣友仁負責的《乾隆內府輿圖》的製作。他在給英國皇家學會的信中,詳細描述了他前往熱河的皇室避暑山莊的經過。他也是一位人口統計學家。是第一個對中國人口做出精確統計的學者。據他與歐洲教會的通訊,他1760年(乾隆25年)統計中國當年19省共有人口196,837,977,次年再次統計為198,214,533人,近兩億人口。他對中國人口的統計首先發表在巴黎物漢學期刊《中國叢刊》上,然後被很多學者引用,並在歐洲引起有關中國超高人口和農業生產關係的討論。

當年的西洋教士都能讀寫和說流利中文,而劉松齡除了德語、斯洛文尼亞語、拉丁語、中文,還會葡萄牙語,1752年葡萄牙使節來訪,由劉松齡接待和充當翻譯,並因此獲清廷賞賜三品官戴。

在明清時代,歐洲對古老中國的認識主要是依賴耶穌會教士寄回歐洲,描述他們在中國生活工作的信件。劉松齡寫回歐洲,散落在歐洲各國檔案館的大量信件,也是了解當年中國歷史以及西方傳教士在中國生活工作的珍貴歷史文獻。劉松齡也可以說是西方早期的漢學家之一。

雖然劉松齡的事蹟被中國人遺忘,但斯洛文尼亞學者發現他在韓國卻非常有名。因為韓國使者每年到訪北京,例必去耶穌會的南堂與博學多才的耶穌會教士們作漢字書寫交談,以學習西洋先進的天文曆法之類知識。1766年(乾隆31年)有位韓國年輕使臣洪大容在出使北京期間,常到南堂向劉松齡和鮑友管請教有關天主教和科學的知識。洪大容是韓國著名學者,他對劉松齡佩服得五體投地,後來出書詳細記述他與劉松齡學術交談的經歷和內容,使得韓國歷史學家都知道北京曾有位博學的西儒,名叫劉松齡。

據洪大容記載,他與劉松齡討論和向他請教的內容有音樂、管風琴原理、鐘錶、壁畫、曆法的計算、自鳴鐘、渾天儀、航海羅盤,太陽觀測,他甚至還向劉松齡請教了太陽黑子的數量。

劉松齡在寫給其兄弟的信也提到他與朝鮮使者的交流,說朝鮮使者提出的天文問題很有深度,並說他們穿的是中國古代服裝(即明朝漢服)。

洪大容在他的記載中還形容了劉松齡的外貌,說他鬚髮衰白(劉松齡時年62歲),但面如童顏,深目眼睛,目光四射,宛如壁畫中人。但劉松齡沒有留下畫像。

劉松齡在中國天文台任職35年,是所有傳教士中任職欽天監時間最長的一位,而且有上述不朽功勳,但為何會被中國人徹底遺忘?以致談西洋傳教士對中國天文學的貢獻,只知有湯若望、南懷仁、戴進賢,而不知有劉松齡?

原因是康熙年代對西方傳教士的政策較為開明,而且湯若望和南懷仁所涉及的“曆獄”大案,是康熙年很著名的歷史事件,後世想抹殺也抹殺不了。而戴進賢是在康熙年間即入欽天監,並且在收入四庫全書的《欽定儀象考成》署名為作者。但雍正乾隆實施嚴格禁教的閉關政策後,對西方傳教士變得非常苛刻,只准少數留在北京為宮廷服務,利用其技能,而不准其傳教。而且嚴厲限制其人身自由,不准他們離開北京,也不准他們返回其家鄉,猶如將他們終身綁架在中國。在劉松齡寫回歐洲的信中,一再提到他們在北京的困難處境,以及北京之外傳教士和教徒慘遭迫害的教難。這些在清朝中期及之後服務於清宮廷的傳教士除了郎世寧因其繪畫作品而無法被忽視外,其餘都成了隱形人,其卓著功勳也被有意抹去。

後來雖然鴉片戰爭打開了中國國門,但中國人和中國歷史學家對西方傳教士來華這段歷史的看法仍然是負面解讀,利瑪竇、湯若望、戴進賢和劉松齡安息的墓地曾兩次被大規模破壞,一次是1900年的義和團之亂,第二次就是當代的紅衛兵造反。所幸紅衛兵砸這個西洋教士墓地時,墓碑因埋於地下而能夠倖存下來。

這位對中國文化作出很大貢獻但卻被無情遺忘的西方傳教士,其實曾有位中國人用了很多心血在塵封的故紙堆中尋找西方傳教士的來華蹤跡後早已發現。這就是研究西方近代史的學者閻宗臨(1904-1978)。閻宗臨上世紀20年代赴法國留學,後獲瑞士國家文學博士,其專業是歐洲古代史和中古史和拉丁文,後來在瑞士伏利堡大學當教授。會多種歐洲語言,以及拉丁文的閻宗臨,是第一位去羅馬、梵蒂岡、巴黎和倫敦查閱研究來華傳教士歷史檔案的中國學者。他發表了很多關於來華西方傳教士的著作,其中《乾隆十八年葡使來華紀實》,特別提到了擔任葡使翻譯和接待工作的劉松齡。閻宗臨在抗戰爆發後回國,但在中共建政後遭到冷遇,安排在山西大學任教。中共對西方傳教士來華的歷史是完全否定的,指西方傳教士對中國進行文化侵略,是帝國主義的幫兇。閻宗臨的學術研究因此不符合紅色中國的意識型態不能不束之高閣,不為人知,其很多著作甚至沒有翻譯成中文。他在文革時和許多知識精英一樣未能倖免,遭到了殘酷的政治迫害,甚至被紅衛兵毒打。其史學研究成果是在中國文革結束後才被重新發現。

中國人對劉松齡的重新發現,也是在文革之後,過程則頗為戲劇化。在中國和所謂的“修正主義國家”南斯拉夫恢復正常外交關係後,1980年中國一個學術訪問團到前南斯拉夫考察其國家檔案館,接待的斯洛文尼亞檔案館的官員問他們是否知道曾在中國做過官的斯洛文尼亞人哈勒斯坦(Hallerstein),這些中國學者和我被問時一樣,只能搖頭說不知。

代表團回國後,根據斯洛文尼亞檔案館提供的哈勒斯坦來華資料,委託清史檔案學者鞠德源幫忙調查。鞠德源做的第一件事,就是查閱日本學者矢澤利彥早在70年代就已翻譯出版的《耶穌會教士中國書簡集》,發現其乾隆篇收有這位哈勒斯坦寄回歐洲的書信,並附有矢澤利彥撰寫的哈勒斯坦簡歷,指出他的中國名字叫劉松齡。憑藉這位日本學者的線索,鞠德源翻查清史檔案,發現了大量有關劉松齡的記載,包括劉松齡病故後內務府總管大臣福康安奏請下旨賞賜200兩銀子安葬費的奏摺等,而且清代著名文人趙翼的詩文中也有“欽天監西洋人劉松齡”等記述,甚至還在還在滕公栅栏西洋教士墓地發現了劉松齡的墓碑,上寫“耶穌會士劉公之墓”,生平事蹟分別以漢文和拉丁文篆刻,其拉丁名即Hallerstein。另外,還有學者在北京國家圖書館發現了劉松齡從家鄉帶來的一本斯洛文尼亞歌謠集。至此斯洛文尼亞人才知他們這位先賢在中國名叫劉松齡,而劉松齡這位西方傳教士也才開始回到中國的歷史書寫中。

可見,劉松齡在中國其實是留下了很深的足跡,有關資料相當豐富,只是中國人視而不見而已。

今天劉松齡之名回到了中國的歷史視野,不過至今知道其人其事者仍然只限於有關的學術界,而且對劉松齡的成就也多從外交和政治的功利角度予以強調,因為劉松齡來華可以證明中國和斯洛文尼亞兩國的友誼早在兩百年前即開始。

諷刺的是,劉松齡貢獻在中國,在他被中國遺忘之時,中國的兩大鄰國日本和韓國反而記載了他的名字。《耶穌會教士中國書簡集》早在19世紀已在法國出版,中國人卻不聞不問,而最早翻譯的還是日本人,中文版本要到2005年才出來。

劉松齡的再發現,很大程度不是因為中國人願意正視歷史真相,而是其故國家鄉人民的追尋努力下而實現的。我在讀有關劉松齡的史料時,越讀越覺得我們國家的歷史書寫問題很大。

中國恐怕是全世界最重視歷史書寫的一種文明,有浩如煙海的歷史記錄,有最悠久的官修史學傳統。而光宗耀祖、名留青史,則是中國人追求的終極價值,我的朋友胡平即認為歷史就是中國人的宗教。但最重視歷史書寫並非就等於最忠實於史實。本來歷史最基本的價值是求真,記錄歷史、研究歷史就是盡量逼近還原事件的真實(facts),但既然把歷史視為宗教,當成一種意識形態,真實就不是最重要的東西。對中國人來說,最重要的是在歷史上留名,是歷史如何書寫,如何蓋棺論定。如此歷史的真實就會自然被主觀的要求而扭曲,就會有中國第一位歷史學家孔夫子那樣,為意識形態而扭曲歷史客觀書寫的春秋筆法,就會像被誤傳的胡適名言那樣“歷史是可以任意打扮的女子。”

掌握話語壟斷權的歷代皇權,包括當今紅朝,也自然會用歷史为政治服务,为权力服务,为统治者的需要服务。因此必然要歪曲历史、篡改历史、掩埋历史,所以我們今天才有那么多虚假的民族历史話語,什麼中國5000年歷史,炎黄子孙,中華民族之類,还有花大钱搞的夏商周断代工程,而歷史的真相卻掩蓋在重重的虛假迷霧中。

劉松齡若非是近代歐洲人,若非他在歐洲留下了大量的歷史文獻,若非他的祖國鍥而不捨地追尋,若非中國與南斯拉夫關係的解凍,他在中國的35年奉獻很有可能會永遠消失在中國的歷史書寫中,化為虛空。但我們慶幸,劉松齡這位偉大的耶穌會教士,以及他在中國的偉大事蹟,最終獲得歷史的承認。

圖片說明

斯洛文尼亞學者Mitja Saje研究劉松齡在中國事蹟的著作《斯洛文尼亞在中國的文化使者劉松齡-耶穌會教士智慧和虔誠的文化傳承》(2009年出版)。

01:斯洛文尼亞學者Mitja Saje研究劉松齡在中國事蹟的著作《斯洛文尼亞在中國的文化使者劉松齡-耶穌會教士智慧和虔誠的文化傳承》(2009年出版)。

02:劉松齡和戴進賢主持製造的璣衡撫辰儀,北京古天文台的八大國寶之一。(wiki)

03:劉松齡和戴進賢編纂的《欽定儀象考成》納入四庫全書,卷首有璣衡撫辰儀的圖像和功能使用說明。

04、05:《欽定儀象考成》前言中,提到書的編篡和璣衡撫辰儀的製作的三位主事者戴進賢、劉松齡、鮑友管。

06:清廷《上諭檔》記載乾隆18年劉松齡因接待葡萄牙來使有功,獲賞三品職銜及兩千兩賞銀。(鞠德源《清欽天監監正劉松齡》。

07:劉松齡病逝後內務府總管大臣福康安上奏,請賞銀200兩安葬。(鞠德源《清欽天監監正劉松齡》

08:北京市黨校內傳教士墓園中劉松齡的墓碑。(鞠德源《清欽天監監正劉松齡》

09:斯洛文尼亞2003年發行的紀念劉松齡郵票。