凤凰卫视2009年6月13日《世纪大讲堂》节目:三十年中国社会道德变迁

王鲁湘:改革开放之前,人们的价值取向被一个声音、一种色彩所统一,改革开放之后,思想解放的潮流冲垮了禁区,西方的种种价值观念涌入,并且拓宽了我们的视野,推动了社会价值取向的转型。那么这翻天覆地的变化,物质生活的提高,却使得我们的精神世界遭遇了\”滑铁卢\”,我们的道德底线被冲破,精神信仰遭遇危机。那么我们要思考的是,物质文明高度发达的今天,人们的道德、信仰发生了怎样的位移,中国社会精神世界出现的缺失应该如何填补。有关这些问题,我们非常荣幸地邀请到了北京大学哲学系教授何怀宏先生。

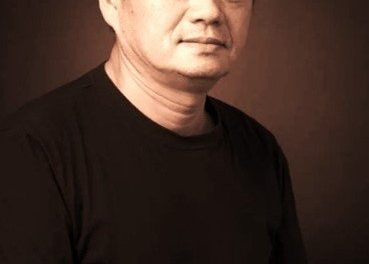

何怀宏,哲学博士,曾任中国青年政治学院副教授,中国文化研究所研究员,现为北京大学哲学系教授,主要从事伦理学、人生哲学、社会史等领域的研究。学术著作《良心论》、《选举社会及其终结》精辟,富有创意,所译著作《公平的正义》、《伦理学是什么》,译文信实流畅,不仅对国内伦理学界意义重大,也对其他人文与社会学科产生了广泛的影响。

王鲁湘:何怀宏先生我们是老朋友了,当年他在人大读书的时候我们就认识,后来他到了中国青年政治学院教书的时候,我们也经常有一些往来,那么我读到的何先生最早的一本书,其实是他翻译的罗尔斯的《正义论》。那么罗尔斯的《正义论》可以说在80年代的学界中间是产生了很大的影响,成为一本很畅销的一些书,那么这个《正义论》其实让我们了解到了西方人道德的几个主要的核心概念。您后来写了一本专著叫做《良心论》,良心这个词的话,我们知道中国人是良心,良知,这个词是我们经常挂在嘴上的,那么良心似乎是最后的一个道德的不可证明的东西。那么这种概念在西方有没有?

何:有,但是不像在中国这么发达,就是说中国的理论从孟子,一直到王阳明对良心的概念有很大的阐发,当然最重要的是,我是通过良心这个概念,内在的,它是接着传统的资源,但是实际上是要阐述一种就是说,现代社会的个人伦理。

王鲁湘:那么您后来还写了一个被读书界评为是对传统哲学做的一个有托付性的工作,像《良心论》这本书,包括后来《世袭社会及其解体》,还有《选举社会及其终结》,那么像这个书的话,甚至被季羡林老先生誉为是非常精彩的书。那么您在这两本书中间,主要阐述了什么样的观点?

何:因为我觉得仅仅关心思想是不够的,必须关心制度,那么一个社会最重要的就是如何分配资源,就是权力,这个经济利益,还有民生,社会地位,这些资源如何分配,这是最重要的。那么在过去,在西周以前的社会,基本上是血,就是血统的血,血而优则仕,就是根据封闭的一个贵族的在内部分配。但是到了孔子以后,走向学而优则仕,就是说通过察举,也就是推荐选举到科举,也就是考试选举,基本上通过这个文官集团,基本上是上下流动的,而且流动的比例很高,这是一个很值得探讨的,就是在世界上也很独特的一个现象,也是涉及到社会制度的正义的问题。

王鲁湘:就是说您觉得其实在社会的资源分配过程中间,其实最终这个后面还是有一个道德问题存在的,这是最关键的。那么现在纵观中国的道德伦理的变化,可能一个最大的变化的时间点,有人说可能是在鸦片战争以后,那么这个事情的话,就是我们知道中国晚清,有位重臣李鸿章也曾经说过,使中国面临是三千年未有之大变局,那么他其实说的三千年未有之大变化,不是一个历史的变化,而是一个文明、一个文化的变化,那么这中间必然也牵涉到我们一个道德伦理的变化。那么这个历史切点切到鸦片战争以后,作为一个大变化的开始,可以成立吗?

何:我觉得这个鸦片战争,肯定是一个转变的最早,也最容易明确发文的起点,但是开始只是上层感受到危机,社会没有太大的变化,这个社会发生翻天覆地的变化,是在20世纪,尤其像从五四运动以后。

王鲁湘:打倒孔家店。

何:对,打倒孔家店,然后一直到文革中的批林批孔运动,这个社会风俗、道德,日常生活,这个发生很大变化,这是在上个世纪。而最近我们这三十年又发生了另外一种,也可以说是日新月异的剧变。

王鲁湘:我们这三十年变化是日新月异的,您认为是变化最剧烈的?

何:我觉得从影响到每一个人的生活来说,是最大的。

三十年改革之路,不仅使中国社会的经济结构、政治结构重新排列组合,而且还强有力地作用于亿万国人的精神生活,使道德领域发生了巨大的变迁。那么,中国社会三十年道德变迁沿着怎样的发展轨迹?知晓未来它的发展走向,能否帮助人们了解当今社会道德中存在的种种病症,并找到疗救的方法,填补精神世界的缺失?

何:三十年中国社会道德变迁,这个题目我准备讲三个问题。第一个我会讲一个基本趋势,就是这三十年到底演变是往哪去变,有没有可以捕捉到或者描述的一个趋向?第二个问题就是,我想讲一讲这个过程中两个阶段,比较可以明确区别出来两个发展阶段,或者演变阶段。第三就是说我想讲一下就是关于我们今天的,我称作复员式的社会道德,它的一些特点,以及未来的展望。

首先是第一个问题,就是这个基本的趋势是什么。这个基本的趋势,我认为是一种从动员式道德向复员式道德的转变,或者说位移。动员和复员,它的原始意义是军事的术语,动员的意思就是把国家的武装力量由和平状态转入战时状态,以及把所有的国家经济部门,工业、农业、运输业等等,转入供运战争需要的工作,也就是说举国体制吧,都要指向战争,一切为了战争,或者说一切为了战争的胜利,这是动员的一个本意。复员当然就是说,是指武装力量和一切经济的、政治的、文化的部门,从战时状态转入和平状态,当然也指军人因为服役期满了解除军职等等,或者到了年限,这都是复员的本意。那么用在这个动员式道德,复员式道德,为什么要用在这儿,我觉得是可以做一种描述。

这个就不仅仅局限于30年了,而是我们要看到前面的100年,甚至100多年,这个30年不能够脱离前面的100年,限制千年来讲的,我们要有一种历史感,同时我们也不能局限于中国来讲,我们要有一种全球的意识,因为这30年,正是中国和世界开始紧密地打成一片的30年。所以中国离不开世界,谈中国的变化确实离不开世界。

在延伸的历史坐标中,纵观整个20世纪,在那个特殊的年代,如何完成从\”动员\”到\”复员\”的道德转变?它呈现的又是怎样的发展曲线?

曾经有一个英国的史学家,叫霍布斯鲍姆,他曾经把20世纪或者说20世纪的主干部分,比如从1914到1989这个主干部分称作一个短的20世纪或者说核心的20世纪,那么他把这段时间称作一个\”极端的年代\”,有一本书就叫《极端的年代》,在西方第一次世界大战是一件很大的事情,它带来的结果很快就是多少皇冠落地,十月革命等等,世界发生一个很大的变化,而这个一次大战其实也就是由各国进入总动员开始的。那么这个极端时代,20世纪的这个和过去的或者其他文明,或者是,有什么不一样呢,所以我更愿意把这个时代,尤其联系中国的情况,我称之为一个动员时代,这是一个过渡时代,我称之为动员时代。

我们知道在中国的20世纪上半叶,内忧外患,经历了一系列的战争,在一九四几年之后,一直到文革,又经历了一系列的运动,在无产阶级专政下继续革命,不断地紧张和激烈。那么这样一个动员时代它的特点,就是表现想动员大众,开始尤其是最早,像包括我们北大的校长蔡元培曾经,他是前清的进士,翰林,他甚至喊出劳工神圣,劳工万岁,为什么呢?因为第一次就是说试图使人民,使劳苦大众成为历史,成为世界的主人,当时北大的很多学生到门头沟,到好多地方去动员,像湖南那边到安源,到煤矿去动员,给工人说,工人两个字,过去是竖着写,是什么字啊,工人,天,对,是天,就你们工人,过去是牛马,现在要做人,你们应该顶天立地,应该成为主人,所以这个动员的对象是大众,动员的主体,开始是知识分子,青年学生,当然后来是政党及其组织,包括外围组织,后来甚至是政府,那么这样一个动员,可以说从学运到工运,农运,从和平手段的运动到武力手段的运动,一个运动接着一个运动,大运动里面套着很多小运动。

它开始致力于主要是思想的启蒙,后来越来越致力于武力的解放,开始试图融入其中,后来是越来越自上至下,有一整套唤起大众的目标观念来作为旗帜,而且发展出一套精致的发动群众的手段和技巧,但是今天这些东西对我们已经相当陌生了,过去我们是,我记得我年轻的时候,没有多少休息天的,晚上经常是要开会,到了80年代初突然发现,有一天发现,有好一阵晚上不开会了,单位不开会了,过去是经常开会,学习会,批判会,传达会,很多,另外经常有很多劳动,南方是双抢,义务劳动,红旗招展,人的海洋,旗的海洋,现在就好像没什么动静,这里修了三环,那里修了地铁,那里一个大楼耸立起来了,过去这些都是,要通过群众运动来解决,无论是政治的、经济的,还是社会的目标,都是通过运动来解决,首先造舆论,铺天盖地,现在通过很多现代高科技,北京就发生了巨大的变化。过去西哈努克亲王,比如说要访问,到北京,到杭州,到上海,大家都不工作了,那一天,几十万人,甚至上街动员起来欢迎西哈努克亲王,今天能发生这样的情况吗?不可能的。所以这个是一个巨大的一个变化。

当然我这里还要说明一下,我这里主要讲30年,但是我是交代一下前面的一些前因后果,我刚才所说的动员时代的顶点,不是发生在这30年,是在这之前,在文革,我们现在看到的这30年,实际上它是一个下降的一个曲线,不是完整的过程,更不是上升的曲线,实际上在这30年,只是一个余波,也就是我说的不断地淡化运动的因素,斗争的因素,不断地淡化,直到最后在相当程度上基本被消解了,运动的因素基本上被消解了。那么这样一个变化,这30年,这个基本的趋势,我想把它分成两个阶段来说,一个当然就从1978年底一直到80年代末,甚至你也可以甚至再划后一点,划到邓小平1992年南巡,那么这一个阶段,还仍然有很多运动的余波,甚至是用运动的某种形式来化解运动,比如说早一点大家能听到有五讲四美三热爱,这是一个运动,但是这个运动比如说培养四有新人,这样一个运动它是和以往的文革或者阶级斗争运动不一样,那时候赞颂的是革命小将,造反先锋,你们有时候现在还能看到这样的片子,而是强调文明礼貌,但是运动的方式确实还是有过去的余波,还是采取比如说,过去80年代了,每年3月份是很热闹的,尤其3月5号,学雷锋的日子,大家上街,可能几十万人上街,军区司令员也上街,市长也上街,然后打扫卫生,那么你看到的是一个轰轰烈烈的这样一个场景。这个是讲80年代。

那么90年代呢,我们说动员式道德在80年代消减已经开始,但是到了90年代,这个过程就飞快地加速,甚至可以得到某种完成,但是这个力量现在主要的不是政治力量,是什么力量?经济力量,市场经济,加上全球化,这样一种力量迅速地改变着我们的日常生活。很多事情都越来越讲究实效。政治上就越来越少搞运动了,尤其没有那种全国规模的群众运动,很多功能是通过官员的体制或者科层的体制,当然在这种市场经济情况下,官员所能掌握的经济资源远非过去所能比拟。

我在军队的时候,曾经有一个副连长,仅仅因为就是贪污了几百块钱,然后就办学习班,那时候办学习班实际上就双规了今天的,那现在这是不可同日而语了,现在都是动辄百万,甚至千万,但这个所掌握的资源不一样了。

政治对道德的提倡其实也越来越采取日常缓进的形式,而不是运动的形式,而且开始意识到就是说这个领域,道德领域的相对的独立性,就说它不是,很多内容不是以政治为转移,更不是以过去经常变化,很难把握的路线斗争为转移,因为有一些天经地义的东西其实任何时候,任何社会都要存在,要不这个社会就很难维系,就可能要走向崩溃。所以就越来越遇到道德历史的传承性和普适性。而且英雄的人物也越来越不是由上而下来\”树\”起来,过去是经常要树榜样,树英雄,现在这个\”树\”有很人为的痕迹,比如说雷锋,其实我们知道名字本来,他真名不叫雷锋,叫雷振兴,但是这雷锋多好听,多好记呀,要树立一个英雄,那就尽量地都要完美,后来还有王杰还有什么,刘英俊,刘英俊我不知道是不是真的,王杰可能是改了名的,那么这样就是,现在的当然就是不会去跟人改了名了,另外也是自下而上的很多,我们只是评选,而且是老百姓评选,比如说最感动的人或者等等,而且这些被评选的人,你会发现,各种各样的也都有。包括比如像2004年评选了一位捐肾救母,孝道感天下的一个孝子,田世国。甚至还评选过,有一次评选了一个日本的律师,2003年,40多年为中国受害者打官司,无偿代理,自行垫付一切费用,一个日本律师,也评为最感动中国的年度人物。那么你发现这些就,它相当地多样,但是在这里面有一种普遍性,这个时候更强调道德本身的标准,而不是政治的标准或民族的标准。解甲归田,放马南山,\”复员\”式的道德意识形态有怎样的特点?未来它会如何指导我们的精神世界?

第二个问题就是谈一谈这个过程,两个发展阶段,80年代和90年代一降。因为现在,越到后来也是,说实话大家对运动,包括对意识形态的那种动员力量也越来越淡薄,甚至越来越弱了,意识形态的动员力量,而诉足人们的实际利益,则又好像是更好的效果,所以即便有时候还有局部的运动,也都是靠现实利益的考虑和条件来推动。这就是我讲的第二个问题,就是个过程,分为两个阶段。

第三个问题就是我想说一下复员式道德的一些特点,也就是今天社会道德的一些特点,以及未来的非常简略的展望。这30年,我们可能经历了中国有文明史三千多年以来最大的最全面的变化,从物质到文化,从经济到政治,从思想到制度,从技术到艺术,从生态到心态,从最内在的到最外在的,从传统中国人的安土重迁到现代中国人的浪迹天涯。我曾经到南极,在最南端的智利的一个小城,还发现了中国人在那里开一个餐馆,你就发现到处落地生根开花,这在过去是不敢想象。

那么这个变化,当然最重要的、最深的变化,确实是发生在人们的心理,就是人们的价值观念、生活方式、精神信仰,当然也包括你对其他人的认识,对社会的认识,对别人的态度,比如说我们的容忍度就发生了很大的变化,在过去是觉得是,惊世骇俗,离经叛道,决不可容忍的事情,今天有了巨大的改变。至于有些事,甚至过去是很难想象的,当然我们不管是说,你喜欢也好,不喜欢也好,它确实是发生了这样一种变化。

那么我们总结一下,在和动员式道德的比较中,复员式道德到底有些什么特点,或者这样一种转变,到底是从什么往什么变,这个简单地说,当然就是说从一种强调斗争,过去是非常强调斗争,阶级斗争,而且是你死我活的斗争,甚至是非常政治化的,乃至军事化的,我们曾经一度上学都不叫班,都是叫班连班排,连长,班长,排长,都是军人的那种,军营的那种生活方式,紧张的、运动的、一元的、高导的,高导的就是说,很多私自一闪念,这个就是说,无私无畏,完全奉献,这样一种道德形态走向一种强调和解的甚至和谐的,相当平民化,乃至市民化的,放松的日常的多元的,或者底线的道德形态。

第二点就是一元和多元,过去是相当一元的一个思想,甚至在极端的年代,就是以领袖一人的是非为是非,忠于领袖是最高的德行,当时有很多豪言壮语,都是这样,毛主席热爱我,我热爱毛主席,挥手我前进,毛主席怎么怎么样,都是这样的。但是到现在了,你可以明显看到,就是一种,我们取其谐音,复原,可以说是那个原是原原本本的原,或者是多元的元,复是一个\”复苏\”,就是你会发现,这一个是恢复,在某种意义上恢复某种常态,甚至是恢复某种本源,比如说从革命恢复到启蒙,又比如说从这个恢复某种历史的记忆,对三千年的记忆,过去就是打倒孔家店,批林批孔,那么现在开始重新读《论语》,重新领略里面的智慧。另外又发现都不是,即使是读,比如说有很多人喜欢读《论语》,但是还有一部分人对此持批评态度,也仍然存在,也有信基督教的,也有信佛教的,当然也有什么都不信的。那么大家都在这个信仰的层次上,明显地呈现多元化,也包括生活方式,价值观念,我喜欢钓鱼,或者是养鸟,或者我喜欢什么,大家都不一样了,这还是最简单的,一些最普通的,其实很多更高的更深的价值观念都在趋于多元化,精神信仰不再是单数。

第三点就是道德和政治的关系,这是最要紧的,我们回顾30年甚至是百年,道德真正是难解难分,在动员时代,应该说道德基本上是一个附庸,是为政治服务的,它被淹没在政治里面,服从于运动的政治目标,但现在道德开始,又重新赋着它的某种独立性,好就是好,坏就是坏,不管你是什么身份,不管你是政治,甚至信仰的观点如何,它有某种天经地义的东西在,比如说不能杀害无辜者,不能任意伤害别人,己所不欲,勿施于人等等,那么这样一些基本的东西,你会发现,它是独立存在的,不受政治或者意识形态的左右和影响,当然这是一些非常粗略的描述,一些基本的特点,如果说,我们说动员是道德经过近百年的从低到高这样一种展示,我们比较清楚地知道了动员式道德是什么,复员式道德其实还正在开始,我们还不知道,或者更多地知道的是它一些否定的性质,比如它非动员的性质,它到底会怎么发展,我们还不是很清楚,但是不管未来向如何发展,我们至少知道要有一些基本的东西必须维系,而且越是在信仰或者说价值观念多元化的情况下,越是要坚持的,那么就是一些最基本的,我刚才所说的一些最起码的东西,就是你不能够随便去强制别人,欺骗别人,违背他的意志,去干预他。不管以后道德,也许还会跟某种精神信仰结为一体,甚至还可能走向某种一元化,这不是没有可能,但是至少我们希望它不采取那种不符合我们的基本伦理或者底线伦理的方式发生,而是自然而然地发生。

比如说我们想现在道德应该比较日常化,比较常态化,不是剑拔弩张,但是也可能缺少激动人心的因素,你过去在群众运动里面,你会有一种融入海洋,突然觉得自己非常有力量,我们是一个共同体,可能会有那样一种感觉,当然也有可能就,你觉得可以无所不为,这样一种感觉,所以它是很复杂的,很难做一个简单的判断。但是我们可以描述这一过程,我们可以知道,我们得到了什么,或许也失去了什么,这个当然,还有一种运动,或者说打上引号的运动,就是一种\”精神运动\”,\”文化运动\”.就是说其实我是更希望就是说,如果有什么运动,它是最好携带一种精神性,更高的精神性,而且这种精神主要是一种吸引,是一种动员者的自我牺牲和感召,而不是蛮横、妥协或者强制。当然这和前面所说的动员式道德就性质上是不一样的,它的时间观念不再只是十年,百年,千年,而可能致力于永恒,它所关注的内容也不仅仅只是个人利益、经济,甚至不仅是制度、民主、国家,它可能还关注生命的最终意义,根本意义。所以这都是一个变数,未来,我以前经常讲,未来是一个未知数,在某种意义上需要我们自己去创造。

在那个红旗招展的年代,\”动员\”式道德所体现的是怎样的一种诉求?而\”复员\”式道德又如何解决当下社会人们的信仰危机、道德塌方?

王鲁湘:在听何先生演讲的过程中间,其实我一直在思考一个可能超越30年的一个问题,从梁启超提倡新民说以后,其实我们很多的国民党的一些人,共产党的一些创始人,在某种意义上都接受了这个观点,比如说毛泽东在湖南成立的那个共产主义的那个先期组织,就叫做新民学会,那么毛泽东当时年轻时候也非常狂热地推崇这种新民学说,他就接受了包括洋民新学的一些东西,就是说要从灵魂深处,从内心里头改造,才可能完成一个新民的这样一个社会运动,所以这样一个年轻时候的理想,到了他晚年的时候,他可以实现了,因为这个时候他已经掌握了这种最高的政治资源,所以有些人说,毛泽东掌握中国的这个最高的权力以后,特别到文化革命开始,他就开始实施他年轻时候那个新民的政治抱负,其实我们现在回顾一下,回想到30年以前,那样的一个这么大的一个国家,这么大的一个社会,这么庞大的一个民族共同体,同时达到这么高的道德水平,对实现当时的革命目标,好像是一种必要的手段。

何:对,在传统社会,比如孔子也提倡就是要,比如仁,义,孟子说义,孔子讲仁,但是他们所强调的实际上是对少数君子而言,一定要革新知非,就是说非常警惕自己的任何不良的念头,但是他始终限制在少数人,少数统治者而已,他不是全民运动。上个世纪所发生的是变成了一种试图在整个社会,在全民,甚至包括孩子,来实行一种就是灵魂深处爆发革命,狠斗私自一闪念,而且要无私,完全无私无畏,完全奉献的这样一种精神,那么就和传统其实不一样,这样做的一个目的,其实后来有一种政治的效益,就是说,确实希望能够,因为如果说一个方面是物质上的,还有一个就是人的准备上,要变成要创造一种新的人类来,才能够配得上这样一个天堂,以后就不能进入了。但是这样一个过程就意味着实际上是,把过去只适用少数人的规范,来强制性地要求多数人,甚至所有人,结果我经常所说的,就会容易造成一个道德的虚伪。

王鲁湘:刚才何先生用了一个很好的比喻,叫做是从一种动员式的道德走向一种复员式的道德,在运用了这个军人从穿军装,作为一个战士,然后到脱下军装,成为一个平民,然后来形容这样一个道德的这样一个变化,其实这使我想起我们中国古代的几个成语,一个叫做解甲归田,另一方面就是马放南山,是不是这30年中,我是做一个这样的描述,符合您刚才说的那个吗?

何:对,我觉得是有道理的,当然就是马放南山的结果当然是自由自在,但是这个需要,有时候要有些规范,基本的规范,就是你这个马不能去践踏其他的马,就必须,我们在享受自由的时候,必须有自律,自由和自律和法制,它始终是联系在一起的。

王鲁湘:那么这里有一位凤凰网的网友,他有一个问题,他说集体主义,英雄主义,利他主义,是中华民族在解放进程中形成的核心价值观,但是在今天的中国,他们已经被个人的、利己的、竞争的社会价值观所伤害,这种伤害是一种倒退还是社会发展的一个必然现象?

何:我曾经读过一本书,其实集体主义或者群体主义,在某种程度上曾经有一个叫尼泊尔的一个神学家,道德学家,他写过一本书叫做《道德的人与不道德的社会》,他其实里面提出一个观点就叫群体比个人更自私,就是说有时候我们知道,20世纪的战争在某种意义上就是民族利己主义的结果,比如一次世界大战,当时茨威格写了一篇文章,他的感受很深,他走到德国,都是洋溢着万众欢腾,就是我们要保卫我们的国家,群情激愤。但是实际上我们最后看这样一场战争,其实完全不必要的战争,死伤,像绞肉机一样,把当时欧洲的那么多年轻人的生命断送了,几乎是一代人,其实是没有什么必要。所以有时候,我觉得这不是简单的,当然我反对利己主义,但是一种健全的个人主义和一种健全的公民责任,其实是联系在一起的,也包括这种共同体主义,它和健全的个人主义是联系在一起的。

王鲁湘:也就是说和健全的个人主义相比,集体主义并不优先地占有一种道德的高低。

何:你首先要看真实的集体,还是虚假的集体,有很多,有时候会有一些很虚泛的东西,但是它不是很真实的。

提问1:何老师,您好,我是凤凰网的网友,刚才您讲的中国人的信仰变得多元化,甚至有些人没有信仰,我觉得这是中国社会转型期的一个特征,然后我想请教您就是说,这个是信仰危机导致了社会的浮躁呢,还是说整体的信仰危机导致了诸如诚信危机,还有一系列中国人的现在的这些情况,有人也号召说道德重建,所以说您对此,对这个问题怎么看,就是信仰危机的问题。

何:我觉得信仰危机是这样的,就是从80年代以前,我们都经历过这样一个过程,那么这个过程,我觉得有时候是很痛苦的,就过去你信仰的东西,突然一下你觉得破灭了,你在寻找,这样一个我觉得倒是一个健康的过程,就是说你这个时候,因为信仰之所以叫信仰,必须是有自信,就是说必须是你自己真心诚意的这样一种信仰,如果仅仅是你一种习惯或者一种,甚至一种灌输,那个是不牢靠的,所以我觉得有时候,如果是这样的一个过程,其实倒是一个好事,但是我现在更担心的,当然可能是另外一种,就是说原来是对唯信仰而痛苦,到后来就对信仰无所谓,有信仰无信仰没什么关系,这个可能有时候反而会容易就是说,最后突然可能甚至在临死那一刻,突然一种紧张,甚至出了一身冷汗,难道我就这样离开人世了,我不过就吃了一些东西,喝了一些东西,然后也许还做了一点好事,这当然也不错,但是还有什么东西,或者说我值得回忆,值得纪念,值得留下去,这个时候我觉得就是一个会问到的问题。但是我觉得信仰,一个是必须自己的问题,再一个我不是太喜欢批判社会,什么没有信仰,信仰危机,我其实更愿意自己去等待,去寻找,去探索,我觉得是更重要的,也许你的探索会感染别人,但是也许不会,但是最重要是自己去寻找。

提问6:何老师,您好,我是凤凰网的一个网友,我想问何老师一个问题,就是您的这种动员式道德和复员式道德的划分,是不是刻意回避了这种极端政治体制对道德的根本性影响?第二个问题就是,这种复员式的道德跟罗尔斯的这种公平的,平等的自由道德,就是资本主义自由主义这种道德,这两个之间会有什么样一种关系?

何:我觉得这是一个描述,这个描述恰恰是,比如说我说到动员式道德的时候,这个动员,恰恰是说明了就是说,这个没有回避权力的问题,我们说动员时代的最高点在文革中达到的,那恰恰是一个最极端的权力集中,造成的一个结果,造成的这样一种动员式道德的一种极端的形态。所以这个我觉得是,而我们现在所要做的就是说,道德和政治不可能完全脱离的,肯定是有某种关系,但是,它又应当有某种各自的独立性,道德是道德的事情,或者信仰是信仰的事情,政治是政治,它有一些分界,我们今天要特别地明辨,甚至要有意识地坚守,要不就会,我们过去经常看到,有时候塑造一个路线斗争的英雄,把他称为一个道德的楷模,但是这个有时候路线发生了变化,这就麻烦了,所以道德和政治紧密地联系在一起,它经常会造成一个伤害,不仅是对道德的伤害,其实也是对政治的伤害。

王鲁湘:30年改革开放带给中国的变化,从大地景观到衣食住行,从社会制度到思想观念,翻天覆地,史无前例,而其中最深刻的变化发生在我们的内心,那就是道德。道德解除了军事管制,复员为平民的日常的多元的低限的形态,许多人惊呼为道德崩溃,但也有人看到了道德对本原、对常识的回归,至少我们可以这么认为,道德卸甲归田,道德对本原对常识的回归,是人的解放的前提。