笑蜀先生和吴思先生的《中国良心知识分子谈宪政民主》答卷,对传统中国的政治治理以及当代民主、宪政均有独到的思考和见解。中国应当通过和平转型,走向真正的宪政民主,在这一点上我高度认同他们的主张。但就像患了一种当代“思想流感”,二位著名自由学者也在答卷中大力倡导中国未来如何必须实行联邦制。其实,在二位学者洋洋大观的文本中,已经犯下了把地方自治与联邦制混为一团、以地方自治之利掩盖联邦制之弊、追求全球趋同而不顾中国特有的环境条件局限等逻辑错误和认知错位。本文就此下手,层层剥葱,对二位学者的立论以及中国目前流行的联邦制时髦中似是而非的“流感病毒”部分,尝试进行一种毫不隐晦的学术批评和切割。可能被批评者难以适应这种学术争鸣的直率无情,但学术真谛在此,不能不去伪存真。

一、笑蜀、吴思所青睐的实际是联邦制所蕴含的地方自治特质,而非联邦制的国家结构属性,他们的文本把地方自治与联邦制混为一团了。

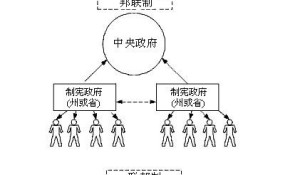

在传统宪法学上,联邦制和单一制主要是关于国家结构形式即国家如何由地方政府板块组合而成的理论,其次才是关于中央政府权力(以列举者为限)和地方政府权力划分即中央政府权力能否直接渗入地方政府的理论。联邦制虽然是一种中央政府与地方政府明确的纵向分权的机制,但其首要的、深刻的本质却是众多地方政府板块相对于同一个中央(联邦)政府的高度自治、自主的半主权性质,即联邦制相较于单一制,联邦制的地方政府具有鲜明的准国家政治实体的性质,有似于中国夏商周的邦国,疆域内部事务由自己说了算。所以,联邦制中的省或州政府,其权力合法性来自于本省或州的选民的授权,其半主权性质直接体现在,第一、其拥有部分主权和很大的地方事务立法权,第二、其拥有地方治安力量组建、调动和使用权(主要包括警察、武装警察、民兵)。所以,联邦制带有众多的地方政府入伙、拼盘性质,诸君请看美国的宪法修正案,总是需要美国四分之三的州议会批准,这不正说明了美国最重要的宪法、宪制实质来自于美国各个州政府的授权吗?这就叫“半主权”。至于在某种权力程序上的纵向分权,是联邦制的次级含义。

笑蜀先生所谈及的联邦制的巨大优势“更弹性更柔性”,基本没有涉及到联邦制最重要的半主权功能。吴思先生认为未来中国的联邦制里“中央政府的权力应该比美国大一些”,“因为中国各地的差距大”,显然是从垂直、纵向分权的角度而非从国家结构形式的角度来理解联邦制,而非传统联邦制国家中具有半主权性质的地方政治实体在形成过程和族群即人口结构等方面的差距大。吴思先生所看重的显然是联邦制内在蕴含着的地方自治,而非作为国家结构的联邦制的外形。二位著名的自由学者都不自觉地把分权制等同于联邦制,也即把分权制看作是联邦制的首要内容,他们的立论显然没有抓住联邦制的本质。

二、联邦制所能做到的,非联邦制的其他地方自治形式照样也可以做到。世界上先进民主国家里,单一制和联邦制正在趋同。

自殖民时代开启的近代全球化运动,尤其是二十世纪末特别是最近二十年来的互联网运动,推动了各国及整个人类经济、社会、知识的急速发展和广泛交流。在各国内部,公民的认知和理性水平以及地方政府的政治治理能力无不大幅提高,联邦制和单一制在国家结构形式之间的实质差别已不像早期那么泾渭分明。传统的单一制国家的地方政府也越来越具备自治的能力,传统上主要由联邦制国家地方政府享有的自治权而今也可由单一制国家的地方政府享有。联邦制和单一制均非静态的,而是与时俱变的,二者完全能够在“地方自治”这一中央与地方之间的垂直、纵向分权机制上达成一致,作为国家结构形式的联邦制的真正积极因素主要体现为作为分权机制的地方自治,联邦制和单一制的区别将会日趋模糊,二者实际可以互相取长补短,前者可以吸收后者中央政府治权强大的优势,以保障国家的统一并协调内部区域发展的均衡,后者则可以吸收前者地方自治的优势,以实现更高程度、更现实化的民主和自由,激活民间的首创精神。实行单一制的日本和英国的地方自治就是其中的优秀榜样。有谁能认为日本和英国的地方自治水平就一定比美国、德国的联邦制更差呢?

联邦制实质上不过是地方自治的一种形式,地方自治是接近于直接民主、民众自治的政治理想尺度,联邦制不过是地方自治的表现形态之一。在《中国良心知识分子谈宪政民主》答卷中,笑蜀、吴思和一些联邦制倡导者把联邦制夸耀得如何如何高效、卓越,似乎有些过于追逐外表光华,而脱离了地方自治的更接地气的实质了。‘

三、为未来民主的中国设计政治制度,需要顺应既有的传统,不可盲目追求“一举改制”。

中国自从秦汉实行中央集权制,各个朝代大概都下划一百到二百个郡、州、府,在这些次级行政层次上,还是有着一定的地方自治成分的。自元朝、明朝以来,为了统摄新增的庞大疆域,又实行了相对集中的行省制,这种权力上收举措肯定有其内在的深刻原因。

目前中国老百姓已经在社会心理上适应了31个省、市、自治区的格局,行政上这种格局对于促进地方经济建设也表现出很大的便利,未来的中西部扶贫和社会福利建设,都更加需要单一制的民主的中央政府的积极作为。

于是我想诚恳地请教笑蜀、吴思先生以及另一位主张联邦制的代表人物张千帆教授:构架未来中国的宪政民主框架,是否就一定需要轻易改变已经有效运行八九百年的行省制度?如果把31个省级单位划为“50-60个次联邦单元”(张千帆),是否会引起不必要的混乱和纷争呢?如果联邦制能够做到的地方自治,实现了宪政民主的单一制行政架构照样可以做到,那么我们又有什么必要在政治转型初期尤其需要稳定、稳重、稳健的中国社会,躁动地、过于激进地、违反传统追逐时髦地推行实质是趋于半主权、更加分散的联邦制呢?

四、缩小地区差异、实现民主福利和共同富裕,更需要民主的中央政府的集中协调;实行联邦制恐怕只会扩大地区差异。

笑蜀称中国作为超大型国家“国情之复杂可谓举世无匹”,吴思说“中国各地的差距大”显然也主要是指各地经济发展水平和差距大。在这种基本环境条件之下,实现了宪政民主的中央政府,出于对所有投票的选民的基本意愿的尊重,本来应该更有力地在全国范围里推进某种水平的基本福利制度;于是继续实行单一制,在财政、自然资源、人力资源等方面对地方保持适度的中央调节能力,以扶持经济落后地区,才是真正符合民心之举;而且在政治竞争中,主张建立某种基本福利制度、实现社会公正和共同富裕的政纲,似乎会得到更多的选票。所以,在真正的全国大选中,联邦制很可能无法获得广大选民的真诚支持,对于联邦制表示强烈拥戴的,不过是比较热爱全球趋同的一些自由派学者而已。

今天的中国西部落后省份,大多有形、无形地享受着单一制的诸多好处:落后地区不可能独立培养的各种政治、行政、教育、科技、文化人才输入,中央政府的政策指导、信息共享、法律纠偏等等。如果中国民主化成功之后,贸然推行联邦制,除了按照新宪法规定的中央财政转移支付可予以有效保障之外,上述罗列的过去得自中央政府的诸多资源恐怕都会被严重削减,地方的“近亲繁殖”、“人才流失”有可能比今天要严重多少倍。当今中国东西部差异之悬殊已经令人心惊,我担心实行联邦制后的中国,其地区贫富差异只会越来越大,而不是相反。于是新的马太效应诞生了:先进地区更加先进,落后地区更加落后。这难道就是我们追求的民主中国吗?

五、联邦制应当来自“自然形成”,不可仅仅出于学术上的“人为”。

传统的联邦制几乎都以各地方政府板块在民族(部族)上的多民族分立共处(如夏商周的邦国)或形成过程中的历史独特性(如北美十三个殖民地各自独立和独特的发展历程)为前提,即先有准国家的多个单一的“民族”国家、自治州之类的政治实体,后以多个准国家地方政府板块为基础结合为联邦。此外,现有的联邦制国家大都是在现代国际法、国际关系和国家理论完善前夕(大致是各殖民地独立之前)由准国家从外部新造出来的上位国家;在国际法和国家理论已臻完善的当代,世上已无化外之地,已鲜有可能由多个独立的(准)国家政治实体从外部结成新的联邦制国家。这是联邦制诞生的“统计学规律”。

按照笑蜀、吴思、张千帆等著名学者的思路,就需要违背人类数千年已有的“统计学规律”,不是在已有的多元共处的半主权、尚未直接统一的政治单元中联结、整合出新的政治统一体,而是把一个已经高度整合的单一制国家重新改制,从一国内部人为地、书本化地进行国家结构形式的改造。然而,把中国这样自秦朝以来两千二百多年持守的单一制国家改造为联邦制国家,难度巨大,工程繁重,并会与现有联邦制国家的形成过程极不相称,在国际法和国家理论上可能引起混乱,实践中似也尚无先例。“人为”远远不如“自然”,“人为”的消极后果非常多而且难以逆料。《老子》曰:“以无事取天下。”自由主义的真谛就在于任自由、尚法治、不生事。我高度尊敬笑蜀、吴思、张千帆等著名学者的美好意愿,但我很不赞成他们在国家结构形式问题上的“人为”、“生事”。

六、联邦制虽然有利于台湾与大陆的统一,但存在着助推边疆地区分离的严峻风险。

“人为”、“生事”有什么危害?

请允许我再次重复一下:联邦制的本质在于省或州的半主权性质,中央政府之下的次联邦单元具有很大的立法权、地方治安方面合法使用暴力的权力。

对于通过和平谈判解决台湾与大陆的统一之大事来说,联邦制的这两大要点可以说非常有利于两大分立的政治实体快速实现其政治框架的拼合、内化,以及持久的整合。但是对于解决边疆地区的离心问题来说,联邦制不是缩小了民族分歧和摩擦,反而只会由于对边疆地区的“过度授权”,从而助推了民族矛盾走向激化的可能。在某个获得高度自治、拥有立法权的省或州,主导的民族很可能通过自主立法,排斥其他相对少数的民族的宗教自由、参政权、经济文化发展权,由此将会催生诸多人为的民族冲突。而治安权、警察权的地方主导,更有可能立即带来巨大的司法不公、政府权力侵害弱势民族,甚至还会为高度自治的省或州政府以暴力抗拒中央协调提供潜在的政府资源。

笑蜀先生认为,“中国今天积重难返的央地关系问题,地方文化、地方生活、地方活力几乎丧失殆尽的问题,地区间矛盾和冲突的问题等等,始作俑者无一不是单一制。要从根子上解决这些问题,首先必须尊重中国之为超大型国家、尊重超级复杂系统这一政治现实,因而必须告别单一制,走向更弹性更柔性的联邦制。”但是,告别传统的高度集权的单一制,并非仅仅只有实行联邦制这一种选项,我们可以实行英国、日本式柔性的单一制,即实行宪政民主的单一制国家的高度地方自治。解决笑蜀先生所列各项中国政治治理难题的途径,是分权制意义上的地方自治,而非国家结构形式意义上的联邦制,并且实行地方自治的纵向分权制的经济成本、社会成本及综合成本,无疑远低于联邦制。

鉴于汉族人口在中国大概二十七八个省份占据绝对优势的基本事实,地方政府板块完全不具备多个单一“民族”国家的准国家政治实体的属性,国家结构角度的联邦制几无可能和必要。我认为,在民主化成功之后,中国只需在宗教自由、政治参与、人权、法治方面充分保障边疆少数民族的基本权利,在经济文化发展、中央财政扶助等方面大力加强对边疆地区的帮助,在税收和地方事务治理等方面径直诉诸纵向的中央与地方的分权制,根本没有必要从传统的国家结构形式的角度诉诸因过度“授权”而必定催生种种失控的联邦制。

七、联邦制与今天的民族区域自治制度存在着一定的技术冲突和“纸上权利”冲突,目前基本无解。

在某个少数民族人口占据绝对优势的省或州,实行联邦制后,过去的多个民族“部分共治”的格局,很可能变成一族独大,其他民族可能逐步被边缘化,甚至被排挤,逐渐迁出。那么实行民主化和联邦制反而会导致边疆地区由多元共处走向一元独尊的后退。此题何解?

在某个多个民族共处、三四个民族占据人口主流的省或州,如果人口排在次位、三四位的民族在选举中实行政治上的合纵连横,导致人口排在首位的主要民族在行政长官选举中失败,是否就已经违背了今天的民族区域自治制度所正式规定的“自治区主席、自治州州长、自治县县长由实行区域自治的民族的公民担任”(《民族区域自治法》第十七条)?如果认为这一正式规定有违自然公正,未来的民主宪法可以取消少数民族已经获得的这一重要的“纸上权利”,那么,这个人口排在首位的民族能够和平地接受吗?像笑蜀、吴思这样有着丰富的历史知识和素养、有着基本的历史头脑的自由学者们,请你们不要忘记,当年的前苏联就是在“加盟共和国有权利分离”这一“纸上权利”上载了大跟头……很多研究者抱怨中国不幸地学来了斯大林创造的虚假的“民族区域自治制度”,少数民族权利并没有因此得到应有的保障(汉族难道不也是如此吗?),民族矛盾不仅没有因此减轻(更不用说被有效化解),反而因为这个制度弄得各方都充满了怨气。但是,已经造成了几十年的惯例和既成事实。谁敢出手更改?谁有权利作出更改?谁有能力创造出一种更好的保障少数民族基本人权的地区自治方式?

八、吴思先生的县级自治方案实际导致了地方自治的二元化,“省县打架”几乎无解

吴思先生对传统中国的政治治理有着深度研究,他的地方自治以县级为单位的见解相当精准。这一见解不仅切合传统中国“皇权不下乡”的历史,也大致是近现代各典型联邦制国家地方自治的普遍规律。地方自治实际上是多层次的,但县级自治无疑是地方自治的中枢和要冲,起着承上启下、提纲挈领的作用,既可对乡、村基层自治进行指导和统领,又足可为省级自治奠定基础。笑蜀先生则更强调社区自治,社区自治虽然不属于政治制度框架设计领域,但更具有足以有效促进公民参与的实质意义。托克维尔在《论美国的民主》一书中所说的新英格兰地区的乡镇自治,大概即是笑蜀先生所主张的社区自治的范例。这些对于未来中国民主社会中的地方自治都是关键性的要素。

但是,吴思先生的县级自治立论中,包含着巨大的结构性冲突:县,高度自治了,省或州的统摄治理权和自由的行政裁量权又何在?

让我们返回中国的现实:今天的大省,在民主社会中,就算是划分为仅仅带动二三十个县的小省,在协调经济文化发展方面仍将会保持着巨大的优势,其布局、视野、人才、行政领导力,都是县级行政单位所无法比拟的。高度的县级自治仅仅纸上好看,但上述各条列举的省的协调优势,都是县级行政单位不可能具备的。那么,县,有何术何能,足以实现高效的县级自治?省县二元冲突(比如中央政府的财政转移支付落地权之争、县域经济文化布局之争)必定到来,又如何处置?吴思先生能够给我们列出经得起批评的高度的县级自治的重大优势七八条吗?

总之,对于联邦制和地方自治的内在关系和政治合理性,吴思先生与笑蜀先生都表现出很强的理论直觉,但对联邦制与(纵向)分权制的关系,或曰联邦制与分权制孰为手段和表象、孰为目的和实质的认识可能存在着颠倒。所有典型联邦制国家的形成过程都是自治在前、联邦的形成在后,而非相反;宪政、民主政治的高级目标、理想目标、终极目标应是权力运行体制之实质意义上的地方自治暨中央政府的简洁政治,即小中央政府大地方自治,而非国家结构形式意义上的联邦制。换言之,联邦制不是必须的,而地方自治则是必须的。正当性和必要性毋庸置疑的是地方自治,而非笑蜀先生所青睐的联邦制。

以上谈及的是基本概念的定义或本质方面,笑蜀、吴思先生以及近年来主张联邦制的民间学者普遍存在的偏差,他们的观点多接近于某种流行意见,而离真理不能不说还有着不小的距离。至于现实实践,我愿在此重复笑蜀先生的著名格言“中国是土广民众的超大型国家,中国国情之复杂可谓举世无双”,由单一制改为联邦制,收益小,弊端大,还是慎行为佳。《老子》曰:“治大国,若烹小鲜。”不可翻来覆去瞎折腾。小鲜鱼翻碎了仅仅损失了一顿口福,大国如果被翻碎,后果谁都承担不起。