前几天做了一则说中国人现在还没有“容忍”资格的文章。由于大家都想得到的原因,文章做得含含糊糊,原本应该说的话一是没有说,二是当时没想到。现见敝文已发表,多少有点不安,索性就这“容忍”再说几句。

近日,美国加州“金州勇士”篮球队第一次跨国比赛,而作为NBA中唯一非美国本土篮球队——多伦多猛龙首次打进总决赛,并创造了历史。赛事后,跟随美国篮球队来到美国的记者,在加拿大城市街头随机采访加国球迷,并故意要求对战败的对手美国“金州勇士”队可以尽全力喷脏话。结果没想到,绝大多数受访者都是一连串的“no”或“not”,甚至觉得非但不该喷脏话,还应多鼓励,这让记者再次见证了加拿大人的礼貌、友好、文明。

看了视频,我也觉得加拿大人确实礼貌友好文明。打败了对方,绝不肯对对方喷脏话,不仅是一种修养,还有一点点容忍在里面。当然我不止这意思——我意思,是相形之下,我们不是加拿大。我们不是一个懂得容忍的民族。如果什么时候看到我们这个民族“容忍”了,即说明我们非“容忍”不可,否则,比不“容忍”所吃的苦头更大,更惨——这个民族虽然不懂“容忍”为何物,但非常精明,对于吃亏还是赚便宜,有自己独特算法。

这一点,在一年多来的中美贸易战中很能感觉到。全世界都知道,中美贸易多年,占便宜的是中国,吃亏的是美国,现在占便宜的反而比吃亏的声势搞得还大,国家舆论机器开足马力,又像当年骂苏修一样,“九论”美国“必将失败”。好在对方不论在经济、军事,尤其在道路、理论、制度、文化上都强于中国,不然,就绝非我们现在看到的这个样子了。难怪清醒的美国政界包括总统,仍强调美国要更加强大,因为这个世界上还有不讲道理更不懂容忍为何物的国家存在,不可不提防。

什么叫容忍?

假设一孩子或少年与一陌生成人起了冲突,是孩子或少年不讲理,成人原谅了:这叫容忍。反过来,双方起了冲突,是成人不讲理,甚至还打了对方,这时孩子或少年,或怏怏或愤愤或哭着离开(也可叫逃走),这不叫容忍,这是没有攻击对方能力。

美国是全世界最自由民主的地方,政府允许民众手里可以有枪。为什么,因为政府知道,一般而言,只有政府可以对人民作恶,而人民很难对政府作恶。因此,允许人民手里有枪,就等于时时提醒,政府不可对人民作恶,否则,人民不仅有宪法赋予的权力,而且有能力起来推翻政府。据说近两百年前法国政治思想家托克维尔的《论美国的民主》,至今仍是美国政府的“参考书”。

对单个美国人民而言,政府力量显然大得多,简直不成比例,因此,只要人民没违法,政府就要容忍人民所做的一切,包括批评政府,批评总统,乃至批评整个国家。

所以说,一个民主国家的要义,首先就是政府要懂得容忍。对政府而言,人民永远是弱者。人民不需要容忍。人民没有容忍的资格。容忍,不是弱者容忍强者,是强者容忍弱者。弱者不存在容不容忍的问题,弱者没有攻击和复仇的能力,因此没有容忍的资格。

人民跟政府“闹”,几乎100%的责任在政府。弱者不可能无故跟强者闹,就像我们从来没有见过非洲水牛或斑马主动去找狮子的碴儿。

对于我们这个国家,久远的不说,甚至连“伟大的毛泽东时代”也不说,只说这四十年来。当年如果不仅允许魏京生主张“五个现代化”的大字报在西单“民主墙”贴出来,还允许继续议论下去,允许西单“民主墙”继续存在,这样,才可以称作容忍。

后来我们都知道,非但不允许继续议论下去,还将魏先生抓起来,并且重重地判了十几年刑,这就是不容忍。这里面当然有魏先生自己的“问题”。大约他看到大家似乎什么都能说,什么都能批评,加之当时最高掌权者也表现得很开明,于是就天真地想公开批评一下当时实际掌权者,看看有何反应。结果,得到的是不容忍。可以说,也就从北京西单“民主墙”被封,从魏先生吃牢饭开始,很多北京人包括知道这件事的人明白了“中国现状”:我们还不同于西方。中国还不是民主社会。最高领导人依然还是因害怕批评而不允许批评。

当然你也会说,如果允许连邓小平也能批评,允许西单“民主墙”继续存在,中国也就走上了西方民主道路,也就结束了中共一党专政,那么我们也就不能像现在这样还说“在中国共产党领导下”了。这是肯定的。关键是请问:这样,不好吗?难道说一个国家就要永远由一党领导下去?这样就符合马克思主义符合毛泽东思想?马克思主义不说,请你读一读毛泽东《论十大关系》中的第“七”大,看看他是怎么说的。

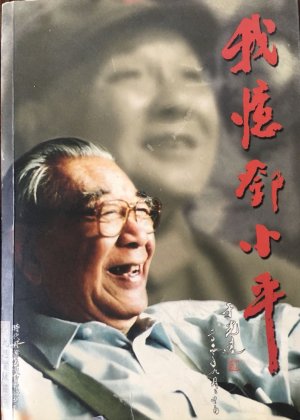

说到这里,不能不多啰嗦几句。生活在这个国家也好,或是多少了解一点这国历史也罢,都一定会明白,这个国家至少两千多年中大部分时间,一直是一个人说了算。一人之下,全是奴隶或奴才,从来没有改变过。就算到了四十年前,改革开放啊,实践是检验真理的唯一标准啊,现在看,都是有限度得很。很多人,特别是北京之外的人可能不知道,当年北京西单“民主墙”,一开始是受到中央高层包括胡乔木、叶剑英甚至邓小平也都加以肯定的。如果你再读一读于光远的《我忆邓小平》,就更清楚了※。然而,如何。

所以说,今天回过头看,既然可以判魏京生重罪,就难免发生后来军队开着坦克进城,用开枪“清场”的悲剧。广大学生和群众,不论再怎么“闹”,也还是明白他们自己都是弱者,特别是在一个不是“三权分立”,军队非但不是国家的军队,而且“姓党”,对人民而言,政府就无比强大。这种情形下,只有政府容忍学生和群众,没有学生和民众容忍政府一说。

他们罢课、静坐、绝食,都正好证明他们是弱者,他们没有谈容忍的资格。他们不可能对强者进行根本否定,更不可能危及政府安全,否则,他们就不会静坐、绝食,而是直接要求对方放弃权力了。

很遗憾,中国几千年来,朝廷也好,政府也罢,特别是直到二十一世纪,这国一直没有真正的政治家,也没有对弱者容忍的传统,面对朝廷或政府的反对者,无一例外都是打压;打压不成,就变成武力镇压,甚至还要灭几族或“秋后算账”,或清除“余党”或抓捕“参与者”。想一想,当年政府若能意识到自己是强者,学生和民众是弱者,他们对政府不可能构成怎样的伤害,有了这种意识,就算北京城戒严,也不会发生后来那种惨剧。

两者相抗,最难得的就是强者对弱者的容忍。做不到这一点,强者不管有多强大,在道义上都是失败者,都输给了弱者。这一点,看看三十年的历史,一直在证明着,而且还将继续证明下去!尽管我知道,即使时光倒流,再给他们一次机会,他们依然会动用所谓“人民的军队”,依然会开着坦克进城,依然会对人群开枪。

没有办法,这是我们这个民族的“命”。

2019.6.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※容本人抄几段《我忆邓小平》原文,证明他们是如何出尔反尔以及他们的局限性:

“在这个讲话稿(闵按:指十一届三中全会上的讲话稿)定稿之后的第二天,邓小平把我单独找到他家里。一见面,邓小平就对我说:于光远,北京要对西单‘民主墙’立案,真是岂有此理。我在讲话讲到‘立案’问题时要脱开讲稿,插讲一段。”

“西单‘民主墙’是‘文革’以后群众自发表达意见的一个场所,在当时影响很大。对西单‘民主墙’,上上下下看法不一。邓小平表示了肯定,叶剑英也很赞成。叶剑英在闭幕会(闵按:指十一届三中全会)的讲话中就明确表示,中央工作会议是党内民主大发扬的典范,西单‘民主墙’是党外民主大发扬的典范。”

“邓小平找我单独谈话时,叶剑英还没有讲话,我当然无从知道叶剑英的看法,也不知道他们两人是否交换过看法。但是,邓小平在会议期间,两次同外宾谈话,都讲到了群众贴大字报的问题。这是会议上发了文件的。在同日本民社党委员长佐佐木会见时,邓小平说:在文化大革命时,人民群众有受冤枉、受虐待和受迫害的人。因此,现在这些大字报中,有不对的也是当然的。现在的大字报都是关于天安门事件的(闵按:指1976年‘四五’运动),党中央对此表个态是简单的。但是没有必要在报上发表。党中央不压制、不否定人民群众发表意见、贴大字报的权利。有时还必须用这种方法来促进群众运动。因为贴了大字报就产生了疑问,认为中国的形势可能有问题。情况恰恰相反,这是正常的。一经解释,群众就会明白。问题在于怎样很好地引导。粉碎‘四人帮’,群众高兴。百分之九十九以上的人希望安定团结。在贴大字报的人当中,也可能钻进坏人,但是,大多数是好心的群众。在同美国专栏作家罗件特·诺瓦克会见时,邓小平说得更加肯定:中国人民经过文化大革命的锻炼,有能力辨别是非,关心国家大事,了不起。你看现在贴大字报这种生动活泼的政治局面没有什么坏处。现在贴大字报、演讲,这种现象,我就高兴,我们中央的人就高兴。生动活泼怕什么?什么意见都完全正确也不一定。还要善于引导。西单‘民主墙’我是知道的,而且很想去看一看。不过我听说有些人去那里,被聚集在那里的群众欢呼着抛起来,我担心我这样的年龄受不了,所以一直没有去。我听说胡乔木晚上打手电筒去看过大字报。”(见《我忆邓小平223~224页》,香港时代国际出版有限公司2005年版)

(需要注明的是:从“西单‘民主墙’我是知道的”这句开始,于光远在书中另起一自然段,我觉得这不妥。如果另起一段,不加说明,会让人觉得不是邓小平说的)

另外,对当时西单“民主墙”被封,马云龙先生在《刘宾雁时代·狱中杂记》中有一小段话是这么说的:

“随着一场对越战争的炮声,不管战争是胜是负,邓小平的地位是稳固了,他用一场战争显示了自己的力量。此时他已经不再需要民众的舆论支持,曾经被他利用过的西单‘民主墙’被封闭了,民办的油印刊物被取缔了,主张‘五个现代化’的魏京生被判了重刑,民众中刚刚抬头的乐观情绪烟消云散,空气又像‘文革’时代一样凝重起来,中国各派政治力量之间脆弱的暂时联盟和共同的狂欢节结束了。”(第105页)