(一)

回想起来,我们与余杰的交往,至今恰好十年。十年不算长,也不算短了。回忆是美好的,但又是痛楚的。以往所经历的点点滴滴,不时在我们脑际浮现。

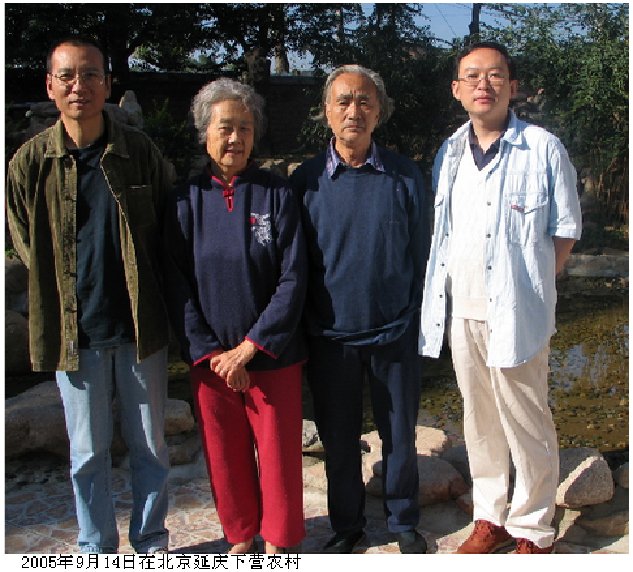

余杰“去国”也已经一个月了。一直想写几个字祝福他,但我们从一张照片上看到他们夫妻俩抵达美国时身后跟随着他们幼小的爱子,眼眶里就止不住流出了泪水,几次拿起来的笔又搁下了。

余杰“去国”前在邮件里曾向我们多次谈起他们的孩子:

“此后能否回来,不得而知。祈祷中国的情况变好,这样我们就能早日见面了。您们一定多保重!有一天我们一定带孩子来看望丁奶奶和蒋爷爷!”

“今天跟他们的官员谈完,终于正式答应放行了。漫长的过程,痛苦而屈辱。为了孩子和自由。”

当我们读到“此后能否回来,不得而知。”心里一阵心酸。是啊!“为了孩子,为了自由!”哪怕是痛彻心扉,哪怕是忍辱含垢 ,都在所不惜,因为自由和孩子这两者在他们的心里一般重。

我们对他们说:“凡是该记住的一定记住,凡是不该记住的一定丢开去!”但愿他们到了外面平平安安过日子。(以上文字均来自“去国”前的Email)

中国的秘密警察终于答应他们第二天放行:由警察送他们到登机口,不允许任何朋友去送行。

…………

几天后,我们从网上读到余杰的《去国声明》,这才知道他2010年12月9日被中共北京国保秘密警察绑架以及被野蛮殴打险些致死的详情。

去年8月5日,余杰夫妇曾与北京警方多次交涉, 获准允许与我们匆匆见了一面。可能那天因有一对日本夫妇在旁,有关那段可憎可怖的经历,只是简单提到几句。他说到2010年12月9日在刘晓波的诺贝尔和平奖颁奖典礼的前一天,秘密警察把他叫下楼套上黑头套,拉到昌平附近打了好几个小时,昏死过去了。昌平医院说没法救了,就又送到北京医院去抢救。还威胁他不准对外说,说了就把输液管子拔掉……。至于详情,我们依然不知。

自刘晓波获得诺贝尔和平奖这一天至颁奖仪式结束后的2010年12月20日,我们在无锡被当地国安部门软禁74天。此间,我们对北京乃至全国的相关情况一无所知。等到当局解除了对我们的软禁之后,我们才给余杰发出了一封邮件, 询问他这两个月来的情况。

2011年1月2日,余杰回电说:“我刚回到四川老家,刘敏还在北京。我们一起被软禁在家56天,后33天被切断一切联系。最后三天我被绑架到郊外,遭受非人折磨,差点就不能与你们再见面了。我要春节后再回来。”

我们心里一沉,感到十分惊诧,为什么说“差点就不能与你们见面了”呢?

后来几次通信,他不再提起这件事。我们一直为他的处境忧心忡忡。

4月份又接到他一个邮件,他在邮件中说:“五月中旬以后他们又不准我在北京,我将去南方。我们只能六四后见面了。在一个国家内,见面居然如此之难。这是二十年来从来没有过的。”

我们一直惴惴不安地等待着,一直等到8月份,才好不容易见了一面。

(二)

此次读罢发表在“中国人权”上的《去国声明》,我们沉默良久,悲愤莫名,只觉得心在阵阵抽紧,头脑里反复出现一句话:“怎么竟会是这样!”

以前我们听说过高智晟曾被戴上黑头套,遭到暴打、酷刑,现在落到了余杰头上。这哪里还有一点“以人为本”、“依法治国”呢?中共已经沦落到了不择一切手段,乃至用黑社会手段来对付国内异议人士。这与我们在银幕上看到的盖世太保、侵华日军宪兵部、过去国民党特务机关的种种暴行有何不同?在中国六、七十年代的“文革”时期,毛泽东要致人于死地,在全国范围内发动亲戚、朋友、夫妻间互相揭发、互相检举,乃至自我交代、自我批判等触及灵魂的手段来迫使人自证其罪、自取其辱。现在,这一切手段都失去了效用,于是干脆用卑鄙、龌龊的流氓暴行来对付持异议的“自由思想”者。

(三)

余杰与刘晓波,都是我们这二十年来在大陆的忘年交。

在刘晓波1996年至1999坐牢出狱之后不久,他就把刚刚结识的余杰带到了我们家里。我们也就与余杰有了一些接触。那时,我们每年春秋两季都要回无锡老家居住,而余杰每年除了出国访问便在家埋头写作。他家离我家远,来往不便;更何况,他不是一个善于交际的人,所以平素有事才见上一面。

我们对余杰的进一步了解是2003年美国万人杰新闻文化奖颁奖典礼之后,余杰是这个奖项的获奖者之一。

这一年10月3日的下午,他同晓波一起来我家里,给我带来了一盘万人杰新闻文化奖颁奖仪式的实况录象。我,我先生,以及余杰和晓波四人,怀着极其沉重的心情看完了录象。当我听到余杰自述他从一九八九年“六四”大屠杀时一个外地的十六岁少年,在一夜之间结束了他的少年时代,完成了自己的成年礼。他说他是“六四”的儿子,在他与“六四”之间联结着一条渗透了鲜血的纽带。……我被他这些庄严的叙述深深地打动了。我已经很久不愿在人们面前落泪了,但我此时泪流满面,泣不成声;蒋在一旁悲伤无语。晓波和余杰这两个男子汉坐在电视机前的地板上相拥而泣……。第二天,我在给美国杨逢时女士的信中说:“想想今天每日每时发生在我们周围的一切,我们似乎生活在另一个世界,这个世界如今已被厚厚一层尘土覆盖得难以辨认也难以寻觅了。但我依然相信,这才是一个真实的世界!一个保留着人性光辉的世界!”。我还顺便告诉她:“我想把您和余杰的两份答辞印发给在京的一些难友,让她(他)们与我一起分享这份感动。在我不得不面对的这片喧嚣得令人齿寒的国土上,你们的词语给了我难以奢求的温暖和慰藉。”

那天整个客厅里的空气似乎被悲壮的气氛凝固住了,定格在八九“六四”上。此情此景,我们怎能忘怀!

自此以后,余杰默默地、悄悄地为天安门母亲做了许多不为外界知晓的事情。他去过世界很多地方作学术访问,参加独立中文笔会和教会的活动。据我们所知,他不放过一切机会,向人们介绍天安门母亲及其诉求。但这一切他本人却很少向我们提及,外人或许更不知道。他还无数次安全地给天安门母亲带来各方捐款,令官方头痛的书刊、光盘,以及海外朋友给我们的赠书。每次他从海外归来与我们见面时,总是带着装得厚厚的几大袋。我曾打趣他:“你是属牛的,够你背的!”有时,一些不能靠他自己带的,他就机敏地借力于他人,迂回曲折地给我们带来。对于他的这份危险、辛劳,我们一直默默地记着,至今才敢于说。

余杰办起事来那股一丝不苟的认真劲儿,给人印象深刻。每次给我们带来的捐款,都用信封包扎得严严实实、整整齐齐,外币、汇率、手续费、人民币的数目元、角、分,都在信封上写得清清楚楚。

此时的余杰,与其说是一个文人、作家,倒更像是个专业会计师。今天想来,这些事也许还得力于他的妻子刘敏的襄助吧。

相处久了,余杰对我们也有了深一步的了解。他善解人意,知道我们俩最需要的是什么。

(四)

2004年10月,“六四”惨案十五周年才过后不久,我们在无锡农村从外电报道中获悉法国总统希拉克关于取消欧洲对华武器禁运的言论。这是继1996年中国国防部长迟浩田在美国发表的关于“六四”没有死人的言论之后,天安门母亲群体面临的又一次挑战。众所周知,欧洲关于武器禁运的决定是在“六四”大屠杀发生后不久作出的,到2004年虽然已经过去了十五年,但中国政府对“六四”的态度依然如故。今天法国的希拉克竟说什么“六四”已经过去那么多年了,对今天的中国已经毫无意义;如果仍然坚持禁运,那就毫无必要。我们听到他的这种说法非常气愤,决定回应希拉克发出的挑战——不管付出何种代价。

但此时我们身处农村,当地农村尚无宽带,不能上网;家中电话也没有国际通话的设施。这时恰巧刘晓波又不在北京,联系不上他,在着急与无奈之下,我们就想到了余杰。但以前我们没有留下他的电话号码。经几番周折在北京友人的相助下,终于接通了余杰的电话。寥寥数语,他便听懂了我们的意思,很快代我们写出并公开发表了一篇题为《丁子霖女士致法国总统希拉克的公开信》的文章,完成了我们的嘱托。在此之后,他又起草了有丁子霖、刘晓波、余杰三人联署的《法国人民,请睁开你们的眼睛》——就法国政府致力于欧盟解除对华武器禁运致法国人民的公开信。说明欧盟解除对华武器禁运,并不是对中国这个崛起的大国表示“信任”,并不是对中国人民表示“友好”,而是恰恰相反,解除禁运不仅得不到中国人民的“感激”。中国人民需要的是民主和自由,是享有基本的公民权利。

直到今天,有关欧盟解除对华武器禁运的决定仍未作出,而法国前总统希拉克却遭到了两年刑期的惩处。

余杰笔锋锐利,文词直白,不避禁忌,自然被政府当局视为眼中钉。2004年12月13日,他和刘晓波突然被警察带走。我们万万没有想到公安当局会对这样两位手无缚鸡之力的一介书生下手。在带走的前一天,我们还接到余杰的电话,他说他要来看望我们。可一转眼他就在我们跟前消失了。他和刘晓波在那几年里都是国内活跃的网络人士。他们以良知发言,以道义担当,堪称国内公共知识分子的代表。我和我先生对他们两人被抓深感震惊,随即给国家主席胡锦涛、国务院总理发去了一封公开信,吁请他们立即释放刘、余两位,还他们以写作、发言的自由; 希望他们在处理这类事情上能表现出应有的明智和大度。

余杰没有因为那次被拘押而有所退缩,依然笔耕不止。第二年,即“六四”十五周年后,香港就出版了他的《天安门之子》一书。已故自由知识分子包遵信先生为此书所写的序言中说:“自从一九八九年‘六四’以后,‘天安门’就成了极度敏感极度忌讳的词儿,一般人避之唯恐不及。余杰却在这个时候站了出来,向世人大声宣布:我就是天安门的儿子!这是何等的气魄!何等的令人气旺!……当余杰说自己是‘天安门之子’,也就等于给自己选择了荆棘丛生的路。”现在,包遵信先生已逝世数年,在彼岸世界的他也定会注视这位甘愿奔向荆棘之路的“天安门之子”是如何艰难跋涉、饱经折磨的。他生前对余杰爱护有加。记得在2006年美国总统布什接见余杰、王怡等三人之后,引起了海内外很大反响。一天一些朋友来我们家里,在刘晓波等人批评余杰的失误时,包先生还专为他向大家说了一句公道话:“少不更事嘛!到此为止,不要责备他了!”如今,我们深信包先生的在天之灵定会与我们一样为余杰的被殴打、被酷刑、被逐出国门而抽搐、淌血。……

从那个时候起,我们与余杰之间的距离又拉近了。余杰比我死去的儿子还小一岁。我们每次见到他,总会不由自主地思念起自己的儿子。两人都是很聪明的孩子。蒋捷连生前最后一次期中考试在全年级360位学生考了第三名。他在这年5月17日参加由他们班发起的声援绝食大学生的天安门游行, 那时也仅十六岁。

(五)

2006年对我来说是多事的一年。这一年12月26日,正好是我农历70周岁生日。那天,在刘晓波、余杰等人的张罗下,在附近餐馆为我举行了一个生日餐会。

那次的聚首是历史性的,实际上是一次在京部分天安门母亲与自由知识分子的聚会。那天有的人是便衣警察用警车“护送”来的,有的则是被贴身跟踪来的。包间外的厅堂里坐着好几个男女便衣人员,包间内两大桌满满坐了24位友人。大家在一起畅叙,有的坐着,有的站着,有的来会走动,毫无顾忌,气氛浓烈。 在这次生日餐会上,刘晓波代表独立中文笔会为丁子霖作了长篇致辞。他说:这些年来,丁子霖以爱心融化恩怨,以理性约束愤怒,以善意化解恶意,以和解缩小鸿沟,……在专制铁钳下,以遇难者家属的身份说出了真相,发出了抗议的呐喊。期间,余杰夫妇抬出一帧他们专门请一位书法家教友撰写的“爱是永不止息”的横匾送给丁子霖。这幅题词丁很喜爱,她深有感触地说:没有爱,我哪能坚持到今天啊!早在2001年,她在《天安门母亲的话》中就说过:“也许我们一无所有,也许我们做不了什么,但我们拥有一个母亲的爱。正是这种爱,使我们这些孤立的个体凝聚在一起并激励我们走上寻求正义之路;也正是这种爱,使我们获得了作为一个人的尊严与自信,并促使我们加入到世界上为争取自由、民主、人权而斗争的行列。”我们觉得,在那次生日餐会上,刘晓波、余杰,还有很多友人,都是把这次聚会视为对”爱“的一种宣示。

(六)

2008年12月10日发布《零八宪章》。在这前后,国内局势急转直下。刘晓波于2008年12月8日被以“涉嫌煽动颠覆国家政权罪”刑事拘留,2009年6月23日经中国检察机关批准逮捕。2009年12月25日,北京市第一中级人民法院以“煽动颠覆国家政权罪”判处有期徒刑11年,剥夺政治权利两年。他于2010年5月26日开始在辽宁省锦州监狱服刑,同年10月8日,在服刑期间获得2010年诺贝尔和平奖。

刘晓波的厄运,给所有《零八宪章》的签名者带来极大的风险。我们曾多次提醒余杰,要他小心。我们对他说,说不定下一个遭毒手的就是他,但他似乎并不在乎。此时他正在加紧撰写《中国影帝温家宝》。我们实在忍不住,拖了他一次后腿——就像1989年6月3日那个可怕的晚上,我拖住自己的儿子,不让他出门那样。后来,我们又给他发了一个邮件,对他说:“今天网上见到关于你的几条消息,很为你担心。你还记得,晓波出事后,我们曾对你说过的那番话吗?我们原不知你决定出版那本书(《指《影帝》一书》,如果只是为了这件事,我们觉得不值。该放弃就得放弃。我们不能失去一个又一个。望三思。”但他似乎仍不在乎。不久,这本书还是出版了。

之后他又开始撰写《刘晓波传》。2011年秋,他来邮件说,该书于当年3月就已经完成了初稿,现在他要请蒋老师用文字回忆当年刘晓波撰写博士论文及完成答辩的过程等。我们理解他写书心切,所以蒋很快就应其要求,给他发去了素材。说实在的,当时我们又为他捏了一把汗。他刚被秘密警察绑架过,竟然还是不顾一切、义无反顾地走下去。

在我们眼中,余杰正是这样一位富有正义感、同情心、有爱心、有勇气,敢于担当的书生。但是,一介书生而已,一个政治上尚不成熟的书生。他还不到不惑之年,面前路还很长,但愿他会珍惜那未来的岁月……。

现在一切都过去了,他已走出国门。当他刚在美国落脚,为了让我们放心,又给我们来了邮件:“我们已经顺利抵达美国,我们全家一切都好,孩子很喜欢美国的事物,迅速就适应了新环境。我对故土情怀早有超越,最牵挂的还是您们几位尊敬的师长。走前不能与您们见面,是我们最大的遗憾。”

我们也给他回电:“你走后,我们有一种孤独感,想想晓波和刘霞,他们与朋友隔绝,不能通信。想起以往,心里有一种说不出的痛楚。现在与晓波交往很多的人,你与老廖都走了。与《零八宪章》直接有关的人也都被迫不得不沉默……物换星移,时局的变化让人吃惊啊!”

2012年2月8日