图片来源:网络

一、清朝的“剪辫党”

日前看电视台播放的《乾隆王朝》电视剧,看到其中有一段讲山东巡抚国泰制造“剪辫党”的事件。所谓“剪辫党”就是满清入关建立大清帝国后,为了统治国民,尤其为了驱使汉人顺服统治,要求人们统一蓄发,以作为归依、臣服的标识。结果一些不愿臣服于满清统治而指望恢复大汉统治的反叛者,就以剪掉蓄发来做为凝聚同党,表明反叛的符号,于是就出现了剪辫党。在清朝入关立朝之初,山东等地确出现过这种小股剪辫反叛的势力,但很快就被铲除。之后随着清朝统治的加固,到乾隆盛世,这种剪辫党早已匿迹。然而,就在乾隆王朝中期,山东巡抚国泰治鲁期间,却又不断涌现“剪辫党”。据剧情揭示,一批朝廷差役扮成平民,混迹于市井,对那些穿着不错,家道相对殷实的民众,给以偷偷的剪辫,然后诬陷其为剪辫党,将其拘押,进行迫害,迫使其家人交高额保金,方得获释,由此制造出了大批“剪辫党”。

山东巡抚国泰指使属下官差在所治区域制造大批“剪辫党”,具有如下几方面目的:其一、敛财。可以持续不断地对民众进行索保敲诈,不断将民财聚敛于官僚腰包,当然主要是巡抚国泰腰包;其二、表功。在一个国泰民安的时期,封疆大吏要想建功立业,得到朝廷嘉许,需要付出很多努力,也需要一些真正经营治理的能力,其中艰难可以想见。而制造“剪辫党”却可以轻易在向朝廷上报的业绩薄上浓墨重彩填充:一则表现自己对朝廷的忠诚,捍卫王权,一则显示自己文治武功;其三、树敌自重。通过制造大批“剪辫党”,让朝廷看到王权统治面临的威胁,从而使皇上重视自己治理的地区,从金钱、物资、优惠政策等方面加大对自己的支持,让皇上心中经常惦记自己,从而加重自己在皇上心中地位。这其实是中国千古不变的养寇自重的翻版。

在这方面,同样在乾隆时期的云南巡抚为了获得朝廷重视,并给予云南减免税赋,增加救济,而不惜挑起中缅之战,本质上也与山东制造“剪辫党”如出一辙。

清朝山东巡抚国泰制造“剪辫党”的危害有目共睹。不仅害得大批民众倾家荡产,甚至家破人亡,而且极大激化了社会矛盾,加剧了社会紧张,引起了社会冲突,使原本和谐平安的社会,变得人心惶惶,动荡不安。至于云南巡抚挑起中缅之战,导致两国死伤无数,生灵涂炭、甚至差点将乾隆一爱子埋身南疆,其祸国殃民可见一斑。

二、官主时代的“敌对势力”

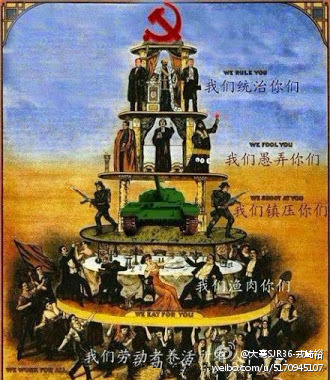

人类社会发展历史从统治模式而言,可以简要划分为君主、官主与民主时代。在王朝专制的君主乾隆时代,出现山东巡抚制造“剪辫党”与云南巡抚挑起中缅之战的事件,本质上就是制造敌人以获取利益。耐人寻味的是,到了现代,在一些官主国家,仍然延续着这种制造“敌对势力”,依赖“敌对势力”的情况。

什么是“官主时代”?就是介于君主与民主时代的一种社会统治模式。在这个时代,国家一切资源以官僚掌握权力的大小来分配支使,拥有权力大,则主导支配人财物的权力就大,各级权力部分正是依据高低大小分享这种对国家人财物的拥有与支配权。国家所有本质上就是权力所有。官僚是国家与社会之主,主导支配着社会一切。以此而论,中国时下就是处于官主时代。

官主时代由于存在权力大小分配对资源占有主导大小的区别,于是各权力部门设法通过各种途径来加重自身在社会治理与建设中的份量,以获得在国家权力分配中的筹码,就是所有权力部门的心思。在这样的时代,作为国家强力专政部门就需要不断强化专政的必要,因此就需要不断制造敌人。在中国官主时代的强力专政部门的制造敌人上,可以集中通过近年来的维稳与维安机制运作得到体现。

在官主时代,基于阶级专政的理论与“枪杆子里面出政权”的学说,敌人就成为统治存在的合法性依赖。在没有外敌入侵与内部武装叛乱的时期,以维稳名义下的暗指社会的不稳,并且努力切实挖掘出社会潜在的不稳的因素——敌对势力,就成为以政法系统为代表的强力专政机器存在并日益强化的依赖。于是维稳被提到国策的高度,成为社会的首要任务,进而建立起一套维稳体制。

这种“维稳”体制的广泛直接表现在不断增加的经费上,2011年3月,中国财政部发布报告,称当年中国投入到警察系统、国家安全系统,民兵以及法院和监狱等“公共安全”领域的预算为6244亿人民币,这一数字比2010年增加了21.5%,且超出中国2010年公开的军费预算6011亿元人民币。2013年财政部提交给全国人大的报告中,中国的国防预算将增至7200亿人民币,相当于1157亿美元,比2012年增长了10.7%。中央和地方政府在公共安全、武警、法院、监狱和其它对内安全机构的维稳总开支将会增长8.7%,达到7960亿人民币(约合1235亿美元)。从这些日益增长的数据来看,对内对外的形势都很严峻,其中对内的公共安全问题尤其突出。这也从一个侧面说明“敌人”越来越多,“敌对势力”越来越强大,对抗“敌对势力”的工作越来越繁重。从这种大幅增加的经费引发出各部门及其参与维稳个体对“敌人”的需求。

首先,那些直接承担社会“维稳”的部门只有每年有更多需要做的事才能不断向上面要求增加编制,增加经费,扩充队伍,壮大本部门势力,进而加重直接掌握本部门权力者在国家权力结构中的份量,当然也可以方便培植安排“自己的”人员。所以“敌人”的存在及不断“强大”是参与对敌部门要权、要人、要经费的依据,因此需要有不断增加的“敌情”,不断恶化的形势,实在没有就虚构、夸大以达到让权力不敢轻视及离不开自身而顺应自己需求之目的。在这种需要下,参与对“敌”的部门自然奉行传统的“养寇自重”,或变民为敌之策。本着这种需求,最近的2011年“茉莉花事件”与2012年“9.18反日游行暴力事件”,就可以得到清醒的理解。

其次,参与“维稳”对敌部门工作的个人需要建功立业,需要通过与““敌”斗争来显示自己的立场与对权力的忠诚,需要破获“敌人”来充实自己的工作总结,丰富自己的工作履历,铺设自己的晋升之路,染红自己的翎戴。于是这些努力发现“敌情”是他们的本职,苦心搜罗能被定性为“敌人”的材料是他们的业绩。“敌人”自然成为他们的需要。例如,2013年4月25日中午,广州一国保约一维权人士吃饭,意在劝阻他别参与“4.27”黄花岗网友聚会,席间国保说:“其实你这样搞没什么意思。你去了,我们就会把你带回来,也许你不怕拘留甚至判刑,但我们感到很烦,我们觉得没什么意思,没有成就感。你要是有胆量就干脆拿枪跟我们斗,那还好了,我一枪把你崩了,省了很多事,还有点成就感。”类似话语在社会有诸多流传。读者千万别将国保这种话误读成是气话或玩笑,这其实是他们真正需求。对于暴力专政部门,暴力的存在是他们存在的基础,暴力的存在为他们使用暴力提供着合法依据,尤其在暴力专政缺失合法性时,社会的暴力反抗就为他们暴力统治存续的合法性提供了救济,也为暴力机构中具体个人提供着存在与建功的依据。

再次,直接从“敌人”中获利。后极权社会产生一个很滑稽的现象,那些专门捍卫政权的情治部门与工作对象——“敌人”在不断建立起互利的关系。近年来,每到敏感时期,许多地方的情治部门就会以“维稳”的名义由几名工作人员(有的甚至常常是携家带口地)陪工作对象到全国各地风景名胜地旅游。为了维持这种特殊的工作消费,甚至有情治人员主动要求工作对象要“做些事”,否则他们不好向上面要经费。之所以能够如此,对那些情治人员而言,他们心中非常清楚自己的工作对象并不是所谓的“敌人”,但为了工作及利益,他们需要这么些可以对上面保工作、保经费、保编制、保福利、保消费的“敌人”。由此也可管窥官主时代强力专政机构对“敌对势力”的依赖,进而有不断制造“敌对势力”的利益冲动。

由中国当下维稳机制下强力专政机构对“敌对势力”的依赖,进而产生制造“敌对势力”的冲动与努力来看,今天的“敌对势力”本质上与清朝乾隆时期山东巡抚制造“剪辫党”一脉相承。

为了应对“敌对势力”的发展,“2015年来,依法治国迅猛推进,党的意图分分钟落实成法律,《反间谍法》、《反恐怖主义法》、《国家安全法》、《刑法修正案》、《境外非政府组织管理法》、《网络安全法》招招出手狠毒,要断了公民社会最后一点念想,全面压缩和掌控社会空间。法律的集权,对民间的全面打压,并未体现出三个自信,我们看到,当权者的恐惧与日俱增,手中可用的牌却越来越少,房价下滑,股市大跌,官民对立;利益均沾集体治国改成一家独大,现在也遭遇狙击,打虎已告暂停;警察治国也已不够用,开始直接修改刑法来制裁不听话的律师和公民,将国际社会和少数民族视为对立,黑社会恐怖主义治理模式显现,且越来越不要脸。”(吕彬:《王宇律师与党国法治》)

三、建立宪政民主是扼制权祸的治本之道

从清朝制造“剪辫党”到红朝制造“敌对势力”可以看出,无论君主时代还是官主时代,权力都被君或官所执掌,天下民众没有权力,也就保护不了权利,只能沦为被权力肆意标签成“敌人”而横加侵害的对象。民众如何才能逃离这种被栽赃陷害的“敌对化”命运呢?从人类发展的历史经验来看,只有“将权力关入制度的笼子”,才能避免权力为祸,避免民众遭殃。

人类千万年历史摸索发现,要将权力关入笼子,结成笼子的栏栅就是公民的权利。只有公民权利得到切实保障,即真正实现民众自己做主的民主,才能避免权力侵害,民众才能脱出被权力根据自身需要任意加害的泥淖。

红朝出于维护党国安全的需要,将上访维权群体、异议人士、人权律师、公益组织、民间教会等等,都贴上“敌对势力”或为“西方敌对势力”操纵利用的标签,动用海量国家资源进行严密监控、严厉打压,使公民成为政治权力在“人民民主专政”名义下任意宰制的对象。为了摆脱这种被敌人化、成为红色政权维稳与维安牺牲品的命运,中国公民奋起捍卫人权与做人的尊严,努力争取实现宪政民主,真正将权力关进笼子里,就是今天必须完成的使命。