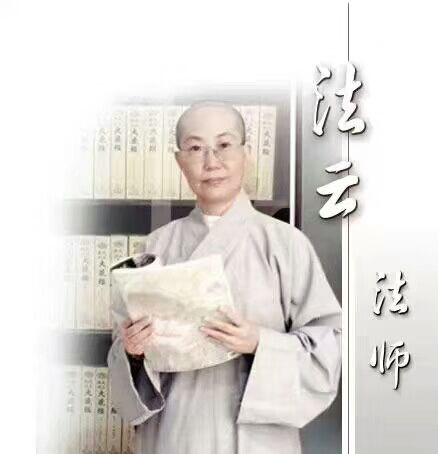

法云法师,俗名骆光华,1947年七月十六日出生,四川成都人氏。

法云法师 ,笔名静涛、雪松,四川大学历史学硕士,曾任大学讲师,为世界华文作家协会会员。

2018年8月23日,一代长老尼法云法师于江西萍乡圆通寺安详示寂,世寿72岁。

認識她的人,都喊她“光光”。她本名叫駱光華,讀十七中,髙六六級。我認識她在文友謝莊家,我給謝送去他要借的幾本書,她先到,我後到,自然見了一面,没有過多的擺談,都先後離去了。時間大約是一九六八年夏末秋初。

六七年到六八年,我在春熙路(當時叫反帝路)孫中山銅像背後的黑書市做禁書的投機倒把生意,已賺了五大木箱古典文學和新文學書籍。但由於好書太多,尤其是外國經典名著(如巴爾札克、雨果等的小說),白天讀,晚上讀,敖更守夜朝天亮地讀,對書的亢奮期拉得過長,加之晚上收聽“自由中國之聲”上癮,再再加之青春期性饑渴的没名躁動,我的神經終於承受不了了,患了嚴重的失眠癥(現在叫抑欎癥),一睡就夢魘驚蟨(成都人稱為“迷倒”),因此,既想睡,又怕睡,人被弄得失魂落魄人不人鬼不鬼的。因為在電信路川醫精神病科看病吃藥(不便住院,一住院就真成了人們眼中的瘋子了),所以謝莊把我帶到居住在小天五路(離川醫精神病科僅三百米)曉陽家裏,說我因治病,想在他家借住一兩個月。曉陽二話不說滿口答應。曉陽是孤兒,孑然一身,同我差不多大。人長得挺帥,身髙一米七,膚白,像書生,但脱了衣服却滿身肌肉,相當健美。髙中畢業後,在辨事處待業,是漿洗街轄區的圑支書記,入了黨,文革前就調到東城區運輸二隊任副隊長,管一百多輛人力貨三輪車。革委會成立後,因未參加造反派,反而當了單位一把手。他雖然極聰明,前程無量,可他天性不喜官塲,一心想當個作家,當個詩人。其實他也是個文學愛好者,寫了不少新詩,只是全摸仿賀敬之、郭小川一流。他家不足十平米,一床、一櫃、一兩牃桌、一竹椅。無鍋灶,無論冬夏,皆在隔路對面水井處提水洗漱。曉陽的確在各方面都很優秀,品德極好,不抽煙,不喝酒,不打牌,不下棋,不說髒話不發怒。他唯一的缺點,就是太愛乾凈,好像患有潔癖。他能容我這素昩平身的邋遢鬼同睡一床,犧牲該有多大!因為要治病,書是盡量少看,“敵台”當然更不能收聽了。但也需要有點事可作,於是就把過去寫的幾個詩集拿出來整理,統一鈔在幾本四眼活頁簿上。

我寄住曉陽家不久,有個星期天一早,光光就來了。我正坐門邉小凳上看書,曉陽正在井邉洗衣。我見她來,以為是來找我,立刻站起笑迎,她却向我微微點頭,逕直走向曉陽,同他打招呼,並蹲下身,要帮他洗衣服。看那架勢,他倆熟悉得很,有說有笑,全無半點客套舆矜持。我很快悟到他們是戀人關係。果然,衣洗好後,他倆就同我道别,一齊走了。在外人(包括我)眼中,這真是一對“天配”,我也暗暗祝福他們,不過,也有一絲絲没名的悵惘,總也揮之不去。

可是沒過兩天,曉陽上班去了,我正在桌前鈔我的詩,光光突然出現在門外,吓了我一跳,趕忙把詩稿本子塞進抽牃,說:“曉陽上班去了。”她笑了笑,說:“我是來找你的。”我又吓了一大跳,已經有些結巴了:“那,那,那,那你坐罷!……你,你,你找我有什麽事?”“還不如出去走走罷,我們邉走邉擺!”“那,那,那,……”我本想說“那樣恐不太好罷”但看她眼中澄明無比,我反而顯得有些俗氣了,於是倉促間臨時改成“那,那,那,那好罷。”就同她一道出門了。那天的中心話題是“書”。她從謝莊處打聽到我無業,在黑書市做書生意搞到不少好書,也發了點小財。她對此表示很感興趣,請我引她入門,她想一試。我說黑書市已大不如前了,當局三天兩頭清剿,生意已没法做了。我也好久没去了,形勢愈收愈緊,此路恐怕難以再通。她有些失望,但掩飾得很好。於是話題轉到了我那五大木箱好書身上。話題既然一開,我就滔滔不絕起來,刹都刹不住車。後來他對我總結道:“那真是天馬行空,縱横自如。”

晚上曉陽下班回來,我很内疚,徘徊良久,才鼓起勇氣說與光光一道壓了半天馬路。他含蓄地笑了笑,平靜地說:“我和她現在是普通朋友。”這回答得真妙!讓人咀嚼半天,却百味俱呈。所以後來我也就放心大瞻地與她約會了,甚至有點惡作劇地邀上曉陽,三人一道去人民公園打羽毛球。光光還讓曉陽出血,請我們吃牛奶冰糕、喝茶和鍋魁夾凉粉。這一天,我們三人似乎都活得很陽光,很温韾,很純潔。

說來也怪,自從認識她以後,失眠癥竟漸漸有了好轉。書讀得少了,天天都想和她在一起,擺龍門陣、唱歌和逛街。我這輩子還未接觸過青年女性,她是頭一個。她不算很漂亮,但五觀端正,很清秀,很書香。尤其她身材很好,腰肢纖細(因營養不良偏瘦),加上一米六八的個頭(比我還髙三厘米),總讓人想起“婷婷玉立”四字。她愛好文學,尤喜中國古典詩詞歌賦。有詩詞習作若乾首。故她認我為師,教她“詩詞格律”。我在文革前,有一本王力著的《詩詞格律十講》的小册子,文革中又收羅到王力著的《漢語詩律學》一巨册。因此,我把《詩詞格律十講》送她,另外又送她《李清照集》、《劍湖女俠(秋謹)詩詞集》、朱淑貞《斷腸集》、《納蘭性德詩詞選》、《蘇曼殊詩詞》等書。我不僅手把手地教她作詩填詞,當然也把我的舊作部份拿給她品讀過。所以,她不僅是我唯一一個女弟子(满足了我“好為人師”的心理),同時也是我唯一一個女性讀者與知音(她表現出對我才華與學識的無限崇拜,讓我這個“苦力文人”的扭曲心理得到前所未有的滿足)。幾個月後,我把寫給她的新詩舊詩詞結成一個集子,取名叫《孤星集》,一是用典:唐進士崔曙臨死有詩云“曙後一星孤”,他唯有一女,故後人稱孤女為孤星(英國電影《孤星血淚》即用此典);二是光光的父親曾任國軍少將師長,抗日名將,易幟後被戴上歷史反革命帽子,文革初被打死。故她的代表作是首歌詞《孤星寒》,曾廣被成都知青傳唱,有一定影響。所以這首依港台歌曲《秋水伊人》曲調改詞的《孤星寒》,其實是不屈的黑五類狗崽子的“抗秦之歌”:

荒城衰草,伴着長眠的慈顏;斷鴻聲盡,猶有孤星寒。往日的情景,只惹得無限的傷感。枕上清泉淚,夢裡金劍彈。難道只有夢魂縈連?爹爹喲,何時才能相告北定中原?那滛雨迷霧,世态冷暖,依舊是依舊是當年般。只有你的女兒喲,她的敖骨寧折不彎!只有你留下的女兒喲,是你青冢上開出的木蘭!

後來我才知道,光光的家庭,絕對的赤貧。易幟後,父親當了收荒匠,靠擔担沿街收破爛為生。後來被收編在街道辨的廢品收購站工作,工資一直都是三十六元五角,從未漲過。母親原在教幼稚園,六零年得了肺結核,差點死去,也就長期在家養病,没有了收入。一家三口,全靠父親那點微薄的工資。文革初父親被打死後,全家唯一的經濟收入就徹底斷了。十八歲的光光無奈只好每月定期賣血,供養生病的母親,成了“賣血專業戸”。這種暗無天日的日子,一晃就過去了兩年。她的内心極其孤苦無助,前途一片渺茫。因為縱然她也志髙意遠,無奈金錢的威力太巨;况此紅朝,謀生的路全給堵上,連賣苦力都必須仰仗政府恩賜,要想活下去,就只有犯他們的“法”了:搶刼、偷盗、投機倒把。作為一個嬴弱的女孩,你教她怎麽辨?!所以,她也的確考慮過通過婚姻來徹底解决吃飯問題。但現實深受“階級鬥爭”的影響,黑五類狗崽子要想嫁給工人、幹部、解放軍等紅五類,基本是不可能的。於是她只有將希望的目光鎖定在黑五類狗崽子群落身上。當然,她的確也不乏追求者,可往往都在“成份”問題上卡壳——或知難而退,或婉言謝絕。她和曉陽這“天配”的一對最後不得不變成“普通朋友”,其中緣由,當然不難想像。當我忍不住還是追問光光時,她說:“他有壓力:上級書記明確表态——要麽繼續當一把手,要麽退黨,下去蹬三輪!其實是我退縮了,因為我跟他,根本没有共同語言。雖然他各方面的確都很優秀,人也非常善良。”

我在曉陽處借住了一個多月,就搬走了。主要原因是黑書市基本垮了,我也山窮水盡,吃不起飯了,必須另尋他途謀生。再說,我的病也好了,用不着天天往電信路跑了。在這一個多月裏,我和光光交往頻繁,而且無話不說,有擺不完的龍門陣,關係好得無可再好。然而,我們倆人心頭都清楚:在現實的生存法則面前,我們不得不到此止步!因為兩個赤貧者是不可能結合的,結合就意味着互害與死亡。加之我這個人向來相當自卑,長得又醜又矮,雖有點所謂才華,但換不成飯吃,自覺配不上她。故打心底不敢往那方面想。所以,經人介紹,加入一黑包工隊,離開小天,離開成都,遠赴峨嵋去幹苦力營生去了。在我的《孤星集》裏,我一直是把她當着“現代薛濤”的。但,這位“現代薛濤”的命運,怎麽就這麽悲慘?!這位“現代薛濤”的生存與獨立,怎麽就這麽艱難?!我不敢說我同她的友誼是她人生的唯一慰藉,但可以肯定,必是她人生的重要慰藉之一。

二零一八年八月二十六日驚聞她死訊後匆匆而作

法云法师 ,笔名静涛、雪松,四川大学历史学硕士,曾任大学讲师,为世界华文作家协会会员。

2018年8月23日,一代长老尼法云法师于江西萍乡圆通寺安详示寂,世寿72岁。

認識她的人,都喊她“光光”。她本名叫駱光華,讀十七中,髙六六級。我認識她在文友謝莊家,我給謝送去他要借的幾本書,她先到,我後到,自然見了一面,没有過多的擺談,都先後離去了。時間大約是一九六八年夏末秋初。

六七年到六八年,我在春熙路(當時叫反帝路)孫中山銅像背後的黑書市做禁書的投機倒把生意,已賺了五大木箱古典文學和新文學書籍。但由於好書太多,尤其是外國經典名著(如巴爾札克、雨果等的小說),白天讀,晚上讀,敖更守夜朝天亮地讀,對書的亢奮期拉得過長,加之晚上收聽“自由中國之聲”上癮,再再加之青春期性饑渴的没名躁動,我的神經終於承受不了了,患了嚴重的失眠癥(現在叫抑欎癥),一睡就夢魘驚蟨(成都人稱為“迷倒”),因此,既想睡,又怕睡,人被弄得失魂落魄人不人鬼不鬼的。因為在電信路川醫精神病科看病吃藥(不便住院,一住院就真成了人們眼中的瘋子了),所以謝莊把我帶到居住在小天五路(離川醫精神病科僅三百米)曉陽家裏,說我因治病,想在他家借住一兩個月。曉陽二話不說滿口答應。曉陽是孤兒,孑然一身,同我差不多大。人長得挺帥,身髙一米七,膚白,像書生,但脱了衣服却滿身肌肉,相當健美。髙中畢業後,在辨事處待業,是漿洗街轄區的圑支書記,入了黨,文革前就調到東城區運輸二隊任副隊長,管一百多輛人力貨三輪車。革委會成立後,因未參加造反派,反而當了單位一把手。他雖然極聰明,前程無量,可他天性不喜官塲,一心想當個作家,當個詩人。其實他也是個文學愛好者,寫了不少新詩,只是全摸仿賀敬之、郭小川一流。他家不足十平米,一床、一櫃、一兩牃桌、一竹椅。無鍋灶,無論冬夏,皆在隔路對面水井處提水洗漱。曉陽的確在各方面都很優秀,品德極好,不抽煙,不喝酒,不打牌,不下棋,不說髒話不發怒。他唯一的缺點,就是太愛乾凈,好像患有潔癖。他能容我這素昩平身的邋遢鬼同睡一床,犧牲該有多大!因為要治病,書是盡量少看,“敵台”當然更不能收聽了。但也需要有點事可作,於是就把過去寫的幾個詩集拿出來整理,統一鈔在幾本四眼活頁簿上。

我寄住曉陽家不久,有個星期天一早,光光就來了。我正坐門邉小凳上看書,曉陽正在井邉洗衣。我見她來,以為是來找我,立刻站起笑迎,她却向我微微點頭,逕直走向曉陽,同他打招呼,並蹲下身,要帮他洗衣服。看那架勢,他倆熟悉得很,有說有笑,全無半點客套舆矜持。我很快悟到他們是戀人關係。果然,衣洗好後,他倆就同我道别,一齊走了。在外人(包括我)眼中,這真是一對“天配”,我也暗暗祝福他們,不過,也有一絲絲没名的悵惘,總也揮之不去。

可是沒過兩天,曉陽上班去了,我正在桌前鈔我的詩,光光突然出現在門外,吓了我一跳,趕忙把詩稿本子塞進抽牃,說:“曉陽上班去了。”她笑了笑,說:“我是來找你的。”我又吓了一大跳,已經有些結巴了:“那,那,那,那你坐罷!……你,你,你找我有什麽事?”“還不如出去走走罷,我們邉走邉擺!”“那,那,那,……”我本想說“那樣恐不太好罷”但看她眼中澄明無比,我反而顯得有些俗氣了,於是倉促間臨時改成“那,那,那,那好罷。”就同她一道出門了。那天的中心話題是“書”。她從謝莊處打聽到我無業,在黑書市做書生意搞到不少好書,也發了點小財。她對此表示很感興趣,請我引她入門,她想一試。我說黑書市已大不如前了,當局三天兩頭清剿,生意已没法做了。我也好久没去了,形勢愈收愈緊,此路恐怕難以再通。她有些失望,但掩飾得很好。於是話題轉到了我那五大木箱好書身上。話題既然一開,我就滔滔不絕起來,刹都刹不住車。後來他對我總結道:“那真是天馬行空,縱横自如。”

晚上曉陽下班回來,我很内疚,徘徊良久,才鼓起勇氣說與光光一道壓了半天馬路。他含蓄地笑了笑,平靜地說:“我和她現在是普通朋友。”這回答得真妙!讓人咀嚼半天,却百味俱呈。所以後來我也就放心大瞻地與她約會了,甚至有點惡作劇地邀上曉陽,三人一道去人民公園打羽毛球。光光還讓曉陽出血,請我們吃牛奶冰糕、喝茶和鍋魁夾凉粉。這一天,我們三人似乎都活得很陽光,很温韾,很純潔。

說來也怪,自從認識她以後,失眠癥竟漸漸有了好轉。書讀得少了,天天都想和她在一起,擺龍門陣、唱歌和逛街。我這輩子還未接觸過青年女性,她是頭一個。她不算很漂亮,但五觀端正,很清秀,很書香。尤其她身材很好,腰肢纖細(因營養不良偏瘦),加上一米六八的個頭(比我還髙三厘米),總讓人想起“婷婷玉立”四字。她愛好文學,尤喜中國古典詩詞歌賦。有詩詞習作若乾首。故她認我為師,教她“詩詞格律”。我在文革前,有一本王力著的《詩詞格律十講》的小册子,文革中又收羅到王力著的《漢語詩律學》一巨册。因此,我把《詩詞格律十講》送她,另外又送她《李清照集》、《劍湖女俠(秋謹)詩詞集》、朱淑貞《斷腸集》、《納蘭性德詩詞選》、《蘇曼殊詩詞》等書。我不僅手把手地教她作詩填詞,當然也把我的舊作部份拿給她品讀過。所以,她不僅是我唯一一個女弟子(满足了我“好為人師”的心理),同時也是我唯一一個女性讀者與知音(她表現出對我才華與學識的無限崇拜,讓我這個“苦力文人”的扭曲心理得到前所未有的滿足)。幾個月後,我把寫給她的新詩舊詩詞結成一個集子,取名叫《孤星集》,一是用典:唐進士崔曙臨死有詩云“曙後一星孤”,他唯有一女,故後人稱孤女為孤星(英國電影《孤星血淚》即用此典);二是光光的父親曾任國軍少將師長,抗日名將,易幟後被戴上歷史反革命帽子,文革初被打死。故她的代表作是首歌詞《孤星寒》,曾廣被成都知青傳唱,有一定影響。所以這首依港台歌曲《秋水伊人》曲調改詞的《孤星寒》,其實是不屈的黑五類狗崽子的“抗秦之歌”:

荒城衰草,伴着長眠的慈顏;斷鴻聲盡,猶有孤星寒。往日的情景,只惹得無限的傷感。枕上清泉淚,夢裡金劍彈。難道只有夢魂縈連?爹爹喲,何時才能相告北定中原?那滛雨迷霧,世态冷暖,依舊是依舊是當年般。只有你的女兒喲,她的敖骨寧折不彎!只有你留下的女兒喲,是你青冢上開出的木蘭!

後來我才知道,光光的家庭,絕對的赤貧。易幟後,父親當了收荒匠,靠擔担沿街收破爛為生。後來被收編在街道辨的廢品收購站工作,工資一直都是三十六元五角,從未漲過。母親原在教幼稚園,六零年得了肺結核,差點死去,也就長期在家養病,没有了收入。一家三口,全靠父親那點微薄的工資。文革初父親被打死後,全家唯一的經濟收入就徹底斷了。十八歲的光光無奈只好每月定期賣血,供養生病的母親,成了“賣血專業戸”。這種暗無天日的日子,一晃就過去了兩年。她的内心極其孤苦無助,前途一片渺茫。因為縱然她也志髙意遠,無奈金錢的威力太巨;况此紅朝,謀生的路全給堵上,連賣苦力都必須仰仗政府恩賜,要想活下去,就只有犯他們的“法”了:搶刼、偷盗、投機倒把。作為一個嬴弱的女孩,你教她怎麽辨?!所以,她也的確考慮過通過婚姻來徹底解决吃飯問題。但現實深受“階級鬥爭”的影響,黑五類狗崽子要想嫁給工人、幹部、解放軍等紅五類,基本是不可能的。於是她只有將希望的目光鎖定在黑五類狗崽子群落身上。當然,她的確也不乏追求者,可往往都在“成份”問題上卡壳——或知難而退,或婉言謝絕。她和曉陽這“天配”的一對最後不得不變成“普通朋友”,其中緣由,當然不難想像。當我忍不住還是追問光光時,她說:“他有壓力:上級書記明確表态——要麽繼續當一把手,要麽退黨,下去蹬三輪!其實是我退縮了,因為我跟他,根本没有共同語言。雖然他各方面的確都很優秀,人也非常善良。”

我在曉陽處借住了一個多月,就搬走了。主要原因是黑書市基本垮了,我也山窮水盡,吃不起飯了,必須另尋他途謀生。再說,我的病也好了,用不着天天往電信路跑了。在這一個多月裏,我和光光交往頻繁,而且無話不說,有擺不完的龍門陣,關係好得無可再好。然而,我們倆人心頭都清楚:在現實的生存法則面前,我們不得不到此止步!因為兩個赤貧者是不可能結合的,結合就意味着互害與死亡。加之我這個人向來相當自卑,長得又醜又矮,雖有點所謂才華,但換不成飯吃,自覺配不上她。故打心底不敢往那方面想。所以,經人介紹,加入一黑包工隊,離開小天,離開成都,遠赴峨嵋去幹苦力營生去了。在我的《孤星集》裏,我一直是把她當着“現代薛濤”的。但,這位“現代薛濤”的命運,怎麽就這麽悲慘?!這位“現代薛濤”的生存與獨立,怎麽就這麽艱難?!我不敢說我同她的友誼是她人生的唯一慰藉,但可以肯定,必是她人生的重要慰藉之一。

二零一八年八月二十六日驚聞她死訊後匆匆而作