大陆民众,只要有谁胆敢在大街上公开要求官员公开财产,十有八九会被抓起来(湖北有位女职员就因公开要求官员公开财产被刑事拘留,现在还被关着)。为什么呢,只有一个合乎逻辑的解释,那就是几乎所有官员都是贪官,所有官员的财产都比普通民众多十倍百倍千倍乃至万倍亿倍。然而,他们却告诉你:他们要不忘初心。

我想,大凡喜欢动点头脑思考的中国百姓听到这话大概都要笑了:一个统治集团,腐败到无官不贪的程度,还谈什么“不忘初心”,你说怎么可能!如果你生在这种国度,会不会觉得这大概可以称得上东方版的“天方夜谭”或叫“一千零一夜”呢?

我们必须弄明白,他们的“初心”是什么。是什么?简单说,就是要穷人联合起来,跟着他们“打富济贫”(事实上更多的是“杀富济贫”,且是残酷地杀,惨烈地杀),消灭城乡富人,消灭资本家,消灭资产阶级,用《共产党宣言》中的话说就是:消灭私有制!私有制消灭后呢,那就是大家共产,用他们近年来最形象的一句宣传就是:即使他们只有一床被子,也要分半条给老百姓。现在且不说那种被子还怎么盖,只说果真如此,岂不是连石头也会感动得落泪——他们还怕官员公开财产吗?显然,他们是在说谎,他们在欺骗世人。

他们的“初心”,现在来看当然是错的。正如哈耶克在《通往奴役之路》第二章篇首引F•荷尔德林的话说:“总是使一个国家变成人间地狱的东西,恰恰是人们试图将其变成天堂。”如果全世界都按照他们的“初心”办,人类早已成“人间地狱”。但即使如此,我们也还是不应该否认,他们确实有这种“初心”,而这种“初心”,也确实不是为了要建“人间地狱”,或者说,他们的初心,不管现在看有多么错,但在当年,是朴素的,是真诚的,甚至天地良心,在他们不少人心中,还是一种“伟大而美好的理想”,甚至就是要建“人间天堂”。那些奔赴被称作“圣地”即延安的青年也正是在这种“初心”的诱惑下,不顾一切跑去的。

下面不妨再用点实例和几句理论,更能证明。

先说有本《胡绳文集》,现不在手边。曾在那书里读到一篇文章,说毛泽东当年在对苏区兴国县调查中发现,当地有不少卖儿子现象,有几个农民还告诉毛,说在他们所知道的地方,每百家人家就有十家卖过儿子。毛泽东听了,非常感慨,于是得出结论:这种社会一定不得人心,一定不会长久。

这时的毛泽东的“初心”,应该就是想改变中国社会现状,或者说,至少他不愿意看到社会是那样一种情形。就算他们要“杀富济贫”,初心也还是为了“平等”。至于后来他自己实际上做了皇帝,在他独裁统治下,广大农民忍受着严重的“剪刀差”,成为“二等公民”,且不许自由迁徙,生活得更痛苦,甚至在饿死前连儿女也无处可卖,那就只能另当别论了。

现在很多人,特别是国家“主流”,忌讳批评毛泽东所犯的错误乃至罪恶。可真实的历史,谁也改变不了,特别是在现代人类,人们通过多种方式,很容易查出历史真相,因此,就算你利用权力一时把真实的历史给篡改了,后来还是会再改过来。上世纪五十年代,苏联就把斯大林篡改的历史真相揭露了出来。现在俄罗斯更彻底,把从列宁到斯大林篡改的历史几乎全都改了过来。相信,在可以预见的将来,中国一定也会像苏联和现在的俄罗斯一样,把过去所有篡改的历史都再改过来。在这方面,苏联也好,俄罗斯也罢,仍做了中国的“老大哥”,这大概也是天意——怎么带我们走错的,又告诉我们并带头如何怎么走回来。

毛泽东这种大人物不说,就是当年那些奔赴延安的年轻知识分子,我们很难说他们的初心不是美好的。直到现在,都无法否认像去世不几年的曾彥修,还有李锐、何方等一大批到死都仍然没有忘记“初心”即追求“平等、自由、民主”的老共产党人的理想。

此外,即使别的回忆录你都不看,只要翻看韦君宜的《思痛录》,再认真读一读,也会明白,当年有多少热血青年,背叛自己家庭,跑到延安,跟着中共,要打出一片新天地。而这片“新天地”就是自由、民主、人人平等,再也没有人被欺负,再也没有人家卖儿卖女的“新中国”。不然,请告诉我,他们有不少都是富家子女,不愁吃不愁穿,甚至像韦君宜的父亲已准备让女儿去美国留学——你说他们跑去延安干什么!

他们去延安,绝不是为了后来建立一个口头上讲民主事实上是独裁专制的国家;他们去延安,绝没想到获得政权后把城乡户籍弄成二元制,且不许人们有迁徙的自由;他们去延安,绝不是要建立一个让他们看到饿殍遍地的社会;他们去延安,绝不是为了让官员可以“吃特供”;他们去延安,绝不是想将来企业退休工人即“主人”与政府公务员即所谓的“人民公仆”退休金实行“双轨制”;他们去延安,绝不是为了级别越高享受就越高;他们去延安,绝不是想要穷人看不起病,高干却100%报销……总之,他们去延安,绝不是想要建立现在这样一个中国!如果能掐会算,有先见之明,知道他们为之奋斗的竟是现在这样一个国家,你说他们还会去吗?!

自己曾在一篇文章中说过,韦君宜《思痛录》的重要意义之一,就是要让后人明白,当年那许许多多优秀青年知识分子参加革命,投奔延安,确实不是为了像现在一些“老革命”或红二代红三代这样“坐江山”,而就是要建立一个平等、没有压迫剥削乃至自由民主的新中国。否定这一点,不符合历史事实。可也正因此,也就可以说,中共实在对不起当年那些跑到延安去的热血青年,亵渎了他们的理想,而且直到今天,仍在违背当年那些热血青年的“初心”。不然,敢问:那些青年就是想要现在这样一个中国吗?

退休前职务是人民文学出版社社长(厅局级)的韦君宜,在他晚年撰写的那本《思痛录》中说的多么痛心。前年是她去世十五周年,当时就她谈民主的话题本人做过一则短文,其中引了她谈民主的几句话,现在不妨再引一遍。

《思痛录》中有篇《结语》,在这篇短文中,她一再强调民主,念念不忘民主,甚至说出了让本人觉得即使在今天也仍光芒四射的话:“天下最拙笨的民主也远胜于最高明的独裁,它使我抱着最高的希望。”这一方面说明这位老共产党人,在晚年对民主是何等肯定和期盼,一方面也表明她认为这大半个世纪来中国事实上并没有实行民主。

《结语》最后还是不忘民主:“我将欢迎能下决心的拙笨的民主!”这句话中“能下决心”前面缺少一主语,即欢迎“谁”下决心?无疑是欢迎她的组织欢迎当权者欢迎中共。让一个老共产党员在要去世前几年还这样吞吞吐吐地与其说欢迎不如说希望或者要求她的组织实行民主,真是情何以堪。她的组织若也有“心”,请扪心自问,对得起像韦君宜这类当年不顾一切跑去延安要建立一个真正自由民主新中国的热血青年吗?

这个组织当然没有“心”,因此也不会“扪心自问”。事实上这个组织在打天下的时候,初心就已经变味了,否则王实味、丁玲不会受到批判——王实味后来也更不会还惨遭杀害。

他们做了什么大逆不道的事吗?没有。“罪过”就是不该批评延安。批评延安就等于批评朝廷;批评延安,就等于批评整个中共;批评延安,就等于批评了他们的大头目即准皇帝——毛泽东。他们在批判王实味、丁玲的时候,“初心”就只剩一半,甚至只剩四分之一了!

政权一到手,“初心”一天天忘记,且很快忘得一干二净。现在回过头看,就像有人读书是为了考试拿文凭,考试拿文凭是为了做官,那文凭不过是块“敲门砖”一样——对很多“老革命”而言,他们的所谓“初心”“理想”其实就是为了能获得政权的那块“敲门砖”。并希望他们的天下像封建王朝封妻子荫子一样,永远传下去。这也并非只有一个中共大佬陈云这么想,就连我们敬爱的习主席,即使到了今天,在与小学生们一起时,不也还是谆谆告诫他们要接革命的班、接社会主义的班吗?想一想,这是多么可怕!人类社会大都在向着更加文明发展进步,而我们这个国家却在向后看!要知道,中国就人口而言,是一超级大国,中国文明的落后,是一定要拖人类社会文明的后腿的,这也正是西方那些发达国家之所以“害怕”中国“担忧”中国的缘由。

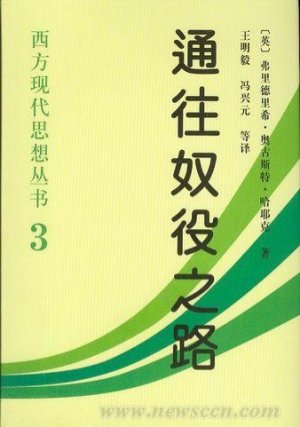

至于当年那些优秀青年之所以要奔赴延安,相信社会主义,相信会建立人间天堂,这是时代潮流造成的。上世纪三四十年代,正是社会主义思潮在全球泛滥的时期,我们应该感谢上帝,他给人类派来了哈耶克、波普尔等救星,他们及时出版了戳破谎言揭露真相的著作,告诉一些真诚、善良,却受到欺骗蒙蔽的优秀知识分子(包括中国的鲁迅,甚至胡适,当年都受到了欺骗蒙蔽,特别是鲁迅,还做出错误判断,并稀里糊涂地歌颂苏联。遗憾的是,鲁迅过早去世,没有读到哈耶克、波普尔等人的著作,否则,一定会痛斥苏联的欺骗),社会主义到底是怎么一回事,从而挽救了整个人类。这里最杰出的自由主义知识分子代表、奥地利伟大的思想家弗里德里希•冯•哈耶克,不仅在1944年即出版了他的《通往奴役之路》这种堪称划时代的著作,而且在1949年又发表了《知识分子与社会主义》一文,解释了当年社会主义为什么那么红火,又为什么有那么多优秀知识分子竟然相信了社会主义:

“在过去的100年里,任何领域都不曾像不同民族的文明之间的交往这个领域那样,强烈地感受到社会主义知识分子的影响。……同时,西方公众所得到的有关中欧和东欧事件的信息,无一例外地全都染上了社会主义偏见的色彩。”“因此,最重要的事情就是对如此多的知识分子倾向于社会主义的原因作出正确的解释。凡是不抱这种偏见的人应当坦率面对的第一点是,决定着知识分子观点的,既不是自私的利益,更不是罪恶的动机,而是一些最为真诚的信念和良好的意图。事实上必须承认,大体而言,今天一个典型的知识分子越是受着良好的愿望和理智的引导,他就越有可能成为社会主义者,站在纯粹的知识分子论证的立场上,他总是能够使自己处在比那个阶层中他的大多数反对者更为优越的地位上。如果我们仍然认为他是错误的,我们就必须承认,可能存在着一个真正的错误,才使我们社会中这些占据着关键位置的心地善良而又聪明的人,四处传播那种我们认为威胁着我们的文明的观点。最重要的事情就是努力理解这种错误的根源,使我们能够去对付它。”(见《哈耶克文选》,冯克利译,第210~211页,江苏人民出版社2007年版)

那么,那个“真正的错误”是什么呢?就是哈耶克在《通往奴役之路》里所讲而我们一些知识分子一直没弄明白的:所谓社会主义,其实正是导致法西斯纳粹主义出现的一种“因”,或者说法西斯纳粹主义正是由社会主义不断发展演变的“果”。哈耶克原话是这么说的:

“还很少有人愿意承认,法西斯主义和纳粹主义的兴起并不是对于前一时期社会主义趋势的一种反动,而是那些趋势的必然结果。甚至当共产主义俄国和民族社会主义德国内部制度许多令人憎恶特点的相似性已广泛为人承认的时候,大多数人还不愿意看到这个真理。结果,自以为与纳粹主义的荒谬绝伦有天壤之别并真心诚意地憎恶其一切表现的人们,却同时在为一些实现起来就要直接导致可憎的暴政的理想服务。”(《通往奴役之路•引言》,中国社会科学出版社1997年版,第12页)

通过哈耶克、波普尔等人的揭露批判,西方很多谴责纳粹主义却相信社会主义的知识分子很快就改变了认识,转变了态度,认清了社会主义的“本质”,从而避免了人类社会遭受一场难以想象的大劫难。

稿子完成,还想顺带抄几句胡绩伟先生晚年在家中讲“共产”是怎么来的。

晚年不遗余力为陈独秀正名的南通大学离休教授丁弘先生,他以87岁高龄去世五年多了。晚年他自费编辑出版过一种《随笔》小册子,虽然简薄,不过30页,却很受欢迎,本人也曾收到过他亲自寄赠,甚至还在“封面”写上“良臣同志指正”。

2007年第五期,他在自己撰写的《京华拾零》中,谈到当年四月底与夫人到京城,看望老友,为曾任毛泽东秘书的李锐祝寿(90大寿)。文中还谈到听说原人民日报社前社长胡绩伟出院了,又去胡家探望。

文章告诉读者,胡绩伟这年三月还在住院时给他写过信,嘱咐他查一查“共产党”的“共产”一词从何而来?含义是什么?丁先生查的结果是:Communisn一词,日本人曾译为共同“生产”,我们理解为“财产”,而“共”是动词,即拿过来之意。

当丁先生见着胡绩伟后,胡又谈起这个问题。当年已91岁高龄的胡绩伟先生“非常认真地讲了三层意思”。现考虑到胡与丁的谈话并非公开场合也算不上“正式”,估计除了丁弘先生文章中有记录外,别处未必能看到,因此比较珍贵,容本人照抄丁先生文章,也算给“史料”多留下一个“副本”:

1.“怎么叫起‘共产’了呢?马克思建第一国际没有叫‘共产’(叫工人协会)。第二国际,恩格斯没叫‘共产’(叫社会党)。十月革命时,列宁开始也没叫‘共产’,只叫社会民主工党。中共建立时,陈独秀也只主张叫‘社会党’。李大钊介绍马克思主义时,也只谈社会党……”后来李大钊说,还是尊重第三国际吧,叫了共产党。

2.“我们是不断的共产。从打土豪分土地,到土改,到建国后的‘三大高潮’对私改造,到走向公社化,把农民分到的田再共起来,直到现在,形成新的官僚经济阶层,把产又共到自己袋子里了……几十年,是不断的‘共’呀!”

3.胡老说:“我那《自述》第四卷最后一篇谈新民主主义的文章,你看了没有?问题就出在这个‘新’字上,把民主分为新的、旧的。新在什么地方?……”(注:陈独秀认为把民主定性为姓资,而加以反对,即是搞法西斯。)胡老说:“把马克思主义某些正确的东西拿来是很好的。但是一旦作为‘主义’,问题就出来了。把马克思的思想,当作‘主义’,不是马克思的本意。马克思一再说,没有什么‘马克思主义’。恩格斯更一再说‘马克思从来不承认自己是马克思主义者’。认为马克思早超越自己了。已从无产阶级专政的路线,走向争取普选和实行民主制的道路。有些同志仍抱着‘主义’不放,可笑又可气!”

抄完后很想斗胆问当权者几句:胡绩伟说几十年来,你们把“产”都“共到自己的袋子里了”,而且“是不断的‘共’呀”,如此这般,你们还有“初心”吗?既然“初心”早就没了,还谈什么“不忘初心”?

更有意思的是,马克思和恩格斯晚年,都意识到了他们先前的一些观点有错误,并且白纸黑字明明白白,马克思只有思想,没有“主义”,马克思也从来不承认自己是“马克思主义者”,那么,代表中国的人们,你们为什么要强加给马克思?

当真马克思地下有知,难道就不怕他会憎恨你们,谴责你们吗!因此,请你们再也不要在去世前说什么“自己要去见马克思了”,敢问:马克思想见你们,愿意见你们吗!

2019年7月中旬