四

但是,非常不幸,陆洪恩的性格特别是他性格中所蕴含的优秀品质,决定了他的悲惨命运。江涛黯然地对我说,陆洪恩他这个人,生活随便,爱喝酒爱抽烟爱美食,爱游山玩水,好书,好画,好音乐……。他一个心地善良、纯笃敦厚、胸无城府的人,直爽开朗,从不隐瞒自己的真实观点,有什么就说什么。加之他诙谐幽默,才思敏捷,常常计上心来,便脱口而出,不懂得韬略和避讳。岂知,这样的性格在那样的年代,便注定地给他带来杀身之祸!

江涛清晰地记得陆洪恩一首后来酿成大祸的打油诗。那是五十年代初,陆洪恩和上海交响乐团团长和指挥、也是他的好朋友黄贻钧一同参加电影《武训传》的配音工作。当时以黄为主,结果1951年全国批判《武训传》,黄也遭殃。为此,陆感到十分懊恼和不平,写了一首用上海话念起来“很好玩”的打油诗送给黄贻钧:

弟本姓武,小名曰训。已一百年,骨肉无存。

忽有导演,动我脑筋,搞七念三,拍成电影。

还有寿头,是黄贻钧,叽哩咕噜,替我配音。

弄到结果,大出毛病——

人民日报,一篇社论,全国轰动,骂我山门,

我在阴曹,也受批判,活鬼闯祸,带累死人。

下次创作,千万小心——一1

文艺方向,为工农兵,如再弄错,勿讲情面,

罚入地狱,九十八层,当牛做马,永不超生。”

1957年反右整风之后,中国大陆越来越深地陷入毛泽东“极左”路线的泥坑,全国政治形势越来越险恶。陆洪恩对此竟然浑然无知。他竟然不理会共产党最忌讳最仇恨对它的“领导一切”而且“外行领导内行”的铁定方针表示不敬甚或抗拒,竟然在大会小会上公开主张“指挥负责制”,提出:“乐团每天五小时业务活动时间全部由指挥来支配安排,实行指挥负责制!”还说:“给我人权和财权,我一定能搞好交响乐团。”这不是和共产党争夺领导权吗?!共产党要求每一个人都作“螺丝钉”作“驯服工具”,而陆洪恩却号召:“演奏员要忠实于乐谱的每一个音符”,“要为争取在十年后参加布拉格之春音乐会而努力奋斗。”这又是典型的煽动走“白专道路”的罪行。更有甚者,陆洪恩还胆大包天挑战起“伟大领袖”毛主席的权威来了。毛在1942年发表的《在延安文艺座谈会上的讲话》中,要求所有的知识分子向工农兵学习,二十年之后,在1962年(当时中国大陆因为大饥荒政治上曾有短暂的宽松),陆洪恩在乐团学习讨论毛的这篇讲话时,直率地说:

是贝多芬面向工农兵,还是工农兵面向贝多芬呢?我看应当是工农兵面向贝多芬。工农兵应该提高自己的文化艺术修养,逐步熟悉交响音乐。”

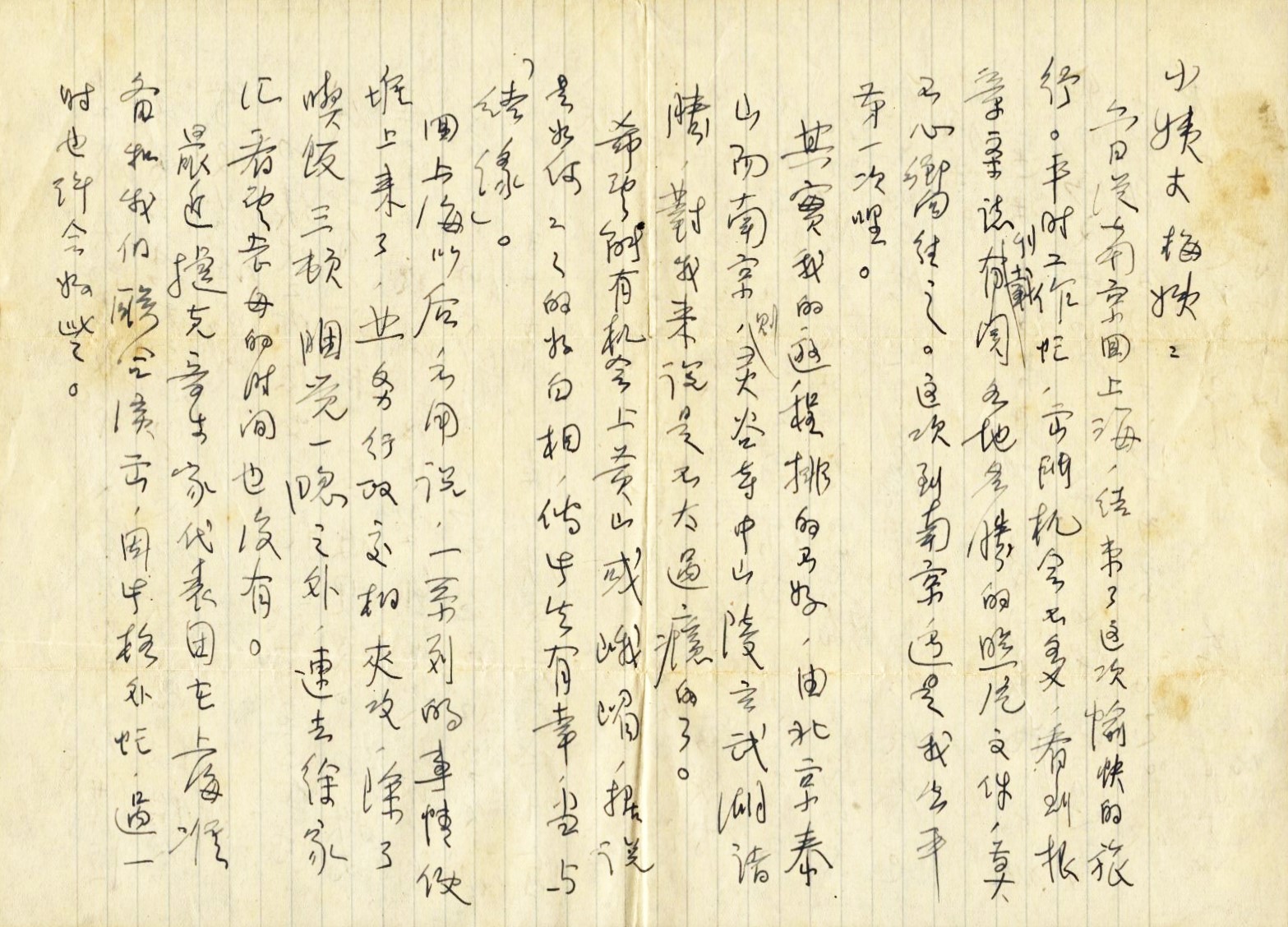

陆洪恩以上这些言论都是会议上的发言,都是记录在案的。在私下,他更是“肆无忌惮”地淋漓尽致地发挥这些他坚信不疑的观点。例如,他在给江涛的一些谈音乐的信件中也是这样主张的。陆洪恩的这些观点,后来都被加罪为“刻骨仇恨工农兵”,“疯狂排斥党对文艺事业的领导”,“恶毒攻击伟大领袖毛主席”。他始终不懂得用假话来保护自己,始终是有什么就说什么,当然就会大祸临头了。江涛伤心地对我回忆说。

五

陆洪恩一步步走向“深渊”,结果发生一桩骇人听闻的“陆洪恩反革命事件”。

1965年11月至1966年5月,姚文元先后发表了《评新编历史剧<海瑞罢官>》及《评“三家村”》等文章,气势汹汹。显然,这是“无产阶级文化大革命”的前奏,可是缺乏政治嗅觉的陆洪恩,也像很多善良的中国人一样,却把姚文只看作个人的“一己之见”,一点也没有觉察到翻手为云覆手为雨的“伟大领袖”的“伟大战略部署”。他在上海交响乐团小组学习讨论会上说,既然党号召大家讨论海瑞,他就要发言。关于海瑞,历史上确有其人,他被罢官时有几十万老百姓去送他,人民欢迎他,因为他对人民有利。无产阶级总不能否定历史吧?!把海瑞这个清官以及岳飞、文天祥这些民族英雄都否定了,还有什么历史文化遗产呢?!

在次日的小组会上,他觉得意犹未尽,继续说,《评“三家村”》的文章是姚文元开的火,党中央并没有下结论;难道姚文元说邓拓他们反党反社会主义,大家就得肯定他们是反党反社会主义?当初邓拓的文章也是在《人民日报》上发表的,难道毛主席、党中央就不知道?为什么要到现在才来反对才来批判?到底是毒草还是什么?不能乱扣帽子!

致命的那天是1966年5月28日。

那天,陆洪恩依然早早走出家门。正在学校里念初中三年级的十六岁独子走到他跟前,低声说:

“爸爸,今天就坐在那里听大家发言,你不要讲话了……”

儿子听母亲说,爸爸在前几天学习讨论时由于讲了些不该讲的真话而遭到批判,当夜单位的好友就到家里来让母亲劝父亲忍一忍,不要讲真话。

陆洪恩轻轻地摸着儿子的头说:

“放心吧,爸爸明白。”

那是个阴沉的早晨。妻儿目送他一步一回头地去上班,可谁也没想到,陆洪恩从此再也没有回家。

这天在学习批判会上,单位的一些卑鄙小人以及外面不知哪里来的一些陌生人,一而再再而三地侮辱陆洪恩的人格,并大肆栽赃诬陷他讲反动言论,逼他表态“与修正主义决裂”。脾气耿直的陆洪恩不知怎么搞的竟然忘记了出门时对妻儿的承诺。他再一次控制不住自己。他又发言了,说不同意“除了样板戏,建国以来所有的文艺作品都是修正主义毒草”这一谬论,还说自己看不出邓拓的文章有什么错误。在遭到殴打与凌辱情况下,他忍无可忍,大声反驳:“你们到底摆不摆事实,讲不讲道理?如果摆事实讲道理,我认为邓拓讲对了。”

接着,陆洪恩毅然决然地当众宣布说:“你们说我修正主义,我就修正主义!”并冲动地喊起来:“修正主义万岁!”这一声口号,在当时视为绝对“反动”透顶,一声喊出,简直有如晴天霹雳,石破天惊,在场的所有人都震呆了。整个会场一片寂静……。突然,有人回神之后大喊一声:“陆洪恩……反革命!”接着又有人喊“对!反革命!”于是那些革命派七手八脚,一拥而上,立刻把陆洪恩以“现行反革命”的罪名扭送到公安局,接着公安把他关进了上海第一看守所。

六

陆洪恩被关在监狱后情况如何?他是怎样悲壮地走上黄泉路的?

江涛女士热切地向我介绍住在中国上海的刘文忠先生,说一定要认识他,他对陆洪恩最后的生命岁月特别是陆洪恩如何惨遭处决知之甚详。

刘文忠先生是一位具有强烈正义感的人。文革开始不久,只有十九岁而且腿有残疾的他便被关押,结果蹲狱十三年。这位汉子,满腔热血,不屈不挠,这些年来,以自己的亲身经历撰写了不少文章。不准发表不准出版吗?就想办法在海外出版。他在澳门自费出版了三部书:《风雨人生路》(2004年11月)、《一个文革受难者的新海国图志》(2007年11月)和《反文革第一人及其同案犯》(2008年10月)。他给我寄来有关资料,希望我让其广为传播。可以感觉到,他此生余年的人生目的非常明确。

刘文忠原来是陆洪恩的难友,而且刚好是监犯编号为1144的陆先生的“邻座”,在狱中日夜相处的近两年时间,一直特别关心他的不幸遭遇。

1967年至1968年间,处于文革高潮中的上海文艺系统批斗成风,许多单位的各派红卫兵和造反派纷纷到上海第一看守所来争夺一些被关押但有名望的人,把他们拉出去戴高帽子批斗。名为批斗,实为“显耀”——显示本派的“实力”。可怜的陆洪恩,几乎每月都要被拉出去批斗。有一次,陆洪恩被拉到上海小剧场批斗。那天来了文艺界许多单位,有交响乐团、京剧院、沪剧院等等,上千人的造反派大军济济一堂,逼令他老实交代攻击“文革旗手”江青亲自指导创作的革命样板戏的罪行。谁知陆洪恩却理直气壮地反问:“样板戏有什么好?中华文化艺术星光灿烂,音乐、戏曲的优秀作品比比皆是,为什么只许演唱这几个戏,而要毁灭传统呢?”又说,“外国世界一流的音乐、戏剧多的是……”还未等他说完,红卫兵冲上批斗台,对他又是拳打脚踢一顿毒打。他们像疯狗一样狂叫:“他满嘴放毒,打他臭嘴!”结果竟撕裂了陆洪恩的嘴唇!他回到牢房时,一副惨不忍睹的模样,连晚饭都无法吞咽,看了叫人心酸。

一天,开饭时刻,看守突然打开牢门进来,叫伙司(监狱中给犯人送饭的轻囚犯)把陆洪恩的饭菜倒在地上,喝令他趴在地上像狗一样舔着吃。可怜的陆先生,这位有社会声望的音乐家,怎经得住这般凌辱人身尊严的胡作非为,何况他双手被反铐着,连低头弯腰也艰难万分。他再也忍受不住了,怒火万丈,当着看守的面破口大骂:“巫婆!什么文化大革命?是大革文化的命!大革人的命!”他称江青是一个“巫婆”,是中国人民中国文艺界的“大灾星”。看守听着不由惊呆了,随即把他横拖竖拉出去,又是一顿暴打。

刘文忠眼见他奄奄一息委实不想活了,悄悄劝阻说,好汉不吃眼前亏,最好以沉默对抗批斗会,以免遭皮肉之苦,为了儿子,要活下去。可陆洪恩对这些劝告总是苦笑着摇摇头。他固执地说:“我还是要讲,有一口气在就要讲,什么样板戏?破烂女人搞的破烂货!”他甚至说:“在巫婆搞的这场‘大革命’中,我陆洪恩宁做‘反革命’!”他要讲要闹,就像吐出一肚子恶气,吐完便好像忘记了浑身被打的伤痛,忘记了被反铐着的双手,嘴里轻轻地哼着,手指微微地颤抖打着拍子,完全沉浸在他自个哼唱的美妙乐曲之中。

陆洪恩是个天主教徒,在监房里还经常祷告。自然,他的宗教信仰也成了他的一项大罪。那些革命群众当众羞辱他,进而要他当众羞辱天主教,羞辱上帝。他当然誓死不从,这又引来一场场狠毒施暴。但这位挨了暴打的音乐家却说“小将们是被愚弄的”,并不记恨在心。他常说一句话:“我跟主走苦路,是他给我的恩宠;我为义而受迫害是有福的。”

陆洪恩全然不顾自己正一步步地走向绝境,反而担心师兄贺绿汀的命运。有一次,他被拉到上海音乐学院批斗后回来,人被打得鼻青脸肿,但却忘了自己伤痛,只顾慷慨激昂地告诉刘文忠等难友,他是贺绿汀院长的“陪斗”。陆洪恩一向尊重贺绿汀,虽是师兄弟关系,却又拜贺为师,自认弟子。在批斗大会上,他被责令揭发贺绿汀的“罪行”,不料他反为贺表功。他告诉同监难友,贺家几次被抄,抢劫一空,贺本人也遭受了种种惨无人道的凌辱与暴虐。红卫兵不仅常对他毒打,甚至把浆糊桶套在他头上,还逼他在地上爬。陆洪恩愤慨万分地说,贺绿汀是中国音乐界泰斗,一曲《游击队之歌》,鼓舞了全国民众奋起抗日杀敌。他创作了那么多名曲,做出了那么大的贡献,可是现今却遭受如此的对待,这都是那位“文革旗手”作的孽!

陆洪恩在监狱中经常向大家讲解“文艺复兴”给欧洲给世界带来的巨大影响与进步。他详细介绍世界音乐流派的过去与现在,介绍古典音乐、文艺复兴音乐、维也纳乐派、印象主义……他纵谈贝多芬、肖邦、柴可夫斯基、莫扎特、施特劳斯、巴赫……这些世界音乐大师的故事。刘文忠说,听了他的讲解,更可以理解他为什么对文革中摧毁所谓“封资修”的暴行那样气愤那样反抗,他为什么那样鄙视所谓的“革命样板戏”。他决不在百般暴虐凌辱下屈服、苟全,而又由于这样,他被认为极其顽固反动,被狠斗毒打。

由于他被揪斗频繁,却又每次耿直抗争,次次遭遇毒手,旧伤未好,新伤又添,每次回来,总是拖着沉重的脚步,遍体鳞伤,血痕斑斑。冷酷无情的看守还要时时把他旧伤未好、新伤淌血的双手扭到背后反铐起来。批斗、毒打、反铐,内外摧残,这样几个月折磨下来,浑身没有一处不是伤,身体一天比一天垮下去。本来纤弱的他,五十岁不到头发却已全白并开始脱落,枯黄瘦窄的脸上没有一丝血色,无数次的长时期弯腰九十度使他背驼得更厉害,两个耳朵被打得流脓,眼睛混浊,看上去比一个七十岁老翁还要衰老。

不过,陆洪恩还是有股力量支撑自己气息奄奄的残躯。他有宗教信仰,而且,他太热爱音乐了,他敬仰贝多芬,视音乐为生命。无力动弹的他,每天还常翕动嘴角,轻轻哼着《英雄交响曲》和《庄严弥撒》。他是在借用人类音乐精华的顽强力量。他说《英雄交响曲》最能代表大师不屈不挠向黑暗挑战的斗争精神;他称《庄严弥撒》是“圣咏”,并表示作为一个天主教徒,他一定会哼着这首曲子迎接死亡……

(未完待续)