《炎黄春秋》的退出历史舞台,显示出专政体制对于普世价值等自由化话语的根本敌对,以及机会主义策略的走向终结。

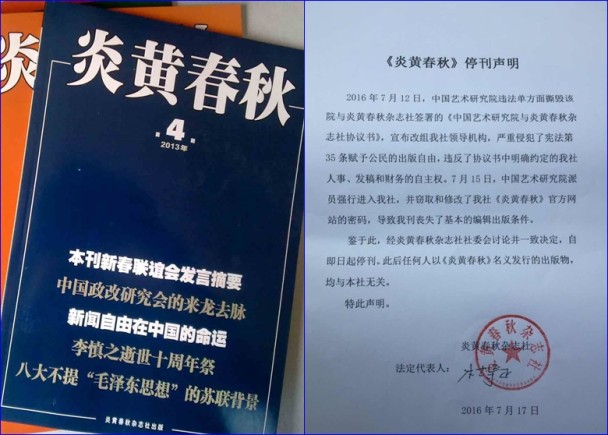

2016年7月17日,因主管单位中国艺术研究院改组《炎黄春秋》领导机构,前杂志社社长杜导正公开发表“停刊声明”,几天来,实际接管杂志社的“中国艺术研究院”派出人员和仍然运作的《炎黄春秋》社委会处于对峙状态,不出意料的话,原来的《炎黄春秋》实际上已经死了,杜导正等人试图诉诸法律的举动,也注定只会是无疾而终。

现行体制究竟是刚性还是柔性?转型的道路究竟是改良还是革命、或者说渐进还是激进?一直是大陆思潮中的核心论题。 《炎黄春秋》杂志被认为是体制内改革派或自由派,其主张“代表了中共党内改革派、体制内自由派所主张的改良道路,代表中共党内和民间温和、理性、健康的力量,即通过政治体制改革,使中共由一个革命党转变成一个执政党,以最小的社会代价,完成中国的现代文明转型”(洪振快,《炎黄春秋》前执行主编》)。

据此,洪振快认为:“《炎黄春秋》的存在,至少表明上述主张在中共党内还能被容许,还有一点微弱的希望。如果中共官方下决心扼杀《炎黄春秋》,那就意味着温和改良的道路在中国无法走通,激进革命话语将成为社会认识的主流,中国各界精英的认识将会发生微妙的调整” ,确实,长期以来,《炎黄春秋》和《南方周末》被看作是体制内改革派或自由派的平台,向有“北炎黄、南南周”之称,而无论是《南方周末》还是《炎黄春秋》,重要的从来都不仅仅在于其主张,更在于其存在本身,在许多人看来,像《南方周末》和《炎黄春秋》这样平台的存在本身,就可以被看作是一种象征,体制对于《南方周末》和《炎黄春秋》的容忍,往往被看作是体制对于普世价值等自由化话语的容忍,从中既折射出体制内可能存在的健康力量,也意味着体制似乎在保留一种温和改良路线的可能。

然而,事实真的如此吗?在《炎黄春秋》存活的这25年内,自由派阵地丧失的剧目,也可谓一再重演,几乎所有自由化的平台,无不最终归于倾覆,远有《东方》、《方法》、近有《南都》 、《南周》,尤其是三年半之前的《南方周末》新年献词事件,以及随后的各种演变,最终彻底阉割掉了《南方周末》这个曾经辉煌的自由化平台,着眼于体制的长期行为,也要看到,自由化平台其实也面临着无所不在的审查、限制乃至打压,以及最终被清除出场的命运。那么,究竟甚么才是体制对于普世价值和自由化话语平台的真实态度?体制在这么长时段内对《南方周末》、《炎黄春秋》等自由化平台存在和发展的容忍,究竟世出于甚么考虑?又意味着甚么?

首先,专政体制对于普世价值等自由化话语是始终警惕和敌视的。1980年代初市场化改革一开始,邓小平、陈云等人随即就提出了要反对资产阶级自由化,并有过多次运动企图,由此带来的紧张关系,贯穿了整个1980年代,最终演化成了1989年学生运动和六四镇压;六四镇压强化而不是弱化体制对于普世价值等自由化话语的警惕和敌视,六四镇压之后,体制随之升高了调门,反和平演变论一时甚嚣尘上;更简易的判断标准还在于,专政体制在政治上并未有过任何松动的迹象,针对政治反对始终保持着严厉的打击,即使是像《零八宪章》这样相对温和的话语表达,也遭遇到了长达11年刑期的严厉惩罚,这也意味着,专政体制与自由民主等普世价值之间,始终有着根本的对立。

其次,专政体制对于自由化话语的容忍,并不是因为体制试图保留其他可能,而是在特定情势下的机会主义选择:1989年天安门镇压之后,党内保守势力重新集结,意识形态上由保守势力主导的反和平演变,威胁到了邓小平的市场化改革路线本身。出于重启市场化的需要,邓小平等人在当时的主要意识形态对手,随即由前几年的资产阶级自由化,变为了当时卷土重来的保守势力。 “主要是反左”的意识形态需要,导致了对自由化话语、尤其是掌握在党内改革派手里的自由化话语的相对容忍。 1991年创刊的《炎黄春秋》,绝不仅仅是几个退休老头心血来潮的产物,作为赵紫阳的心腹杜导正,能在那个万马齐喑的时代获得这样一个阵地,其含义是相当丰富和明确的; 《南方周末》等其他自由化话语平台、以及市场化媒体的相继崛起,在很大程度上也是迎合了这一需要。

此外,1989年天安门镇压以及随后的冷战结束,给邓小平重启市场化改革带来了相对严厉的国际环境,对此,体制选择了韬光养晦的外交策略,做出了相当多的让步,采取了一系列的措施,包括流放政治犯、签署《联合国人权公约》、废除反革命罪等等;而在意识形态和宣传上,体制容许市场、法治、全球化等话语的出现和传播,也有利于抵消1989年镇压的不利国际影响,形成国际社会对中国经济和社会发展的良好预期,促进投资、贸易等经济交流的扩张,为市场化改革这一根本任务服务。

最后,也要看到,专政体制对于自由化话语的相对容忍,主要局限在与市场化改革相容的部分,对于其中更具有政治色彩的部分,更多的是限制和打压。自由化话语中认同市场经济、全球化、法治等等内容,受到了体制的一定欢迎,附带的有关人权、宪政、政改等普世价值话语,特别是其中与现行体制主张冲突的部分,如承认个人权利和普世价值,以及倡导政治体制改革等等,体制也始终保持着警惕,并采取限制和打压的态势。任何自由化话语平台,只要从前者过度到了后者,无不会遭遇到立即的压制,并可能遭遇到严厉的打压。

可见,对于专政体制而言,一直存在着两个根本的考虑:一方面,要维持专政体制,就必须警惕和压制普世价值等自由化话语,一方面,市场化又是维持体制存续的根本选择,于是,在特定的情势下,如党内反市场化改革的保守力量抬头、国际环境恶劣的时候,需要机会主义地容忍自由化话语,但这不过是一时的策略,不仅始终伴随着审查、限制乃至打压的措施,随着情势的改变,机会主义策略就会被收回,对普世价值等自由化话语的根本敌视再度成为压倒性的选择,自由化话语平台也就走到了终结。

1990年代中后期,在体制机会主义利用策略下,自由化话语获得了一定的存活空间,甚至一度“浮出水面”(朱学勤语),在随后多年里,尽管也始终存在着限制和打压,自由化话语在新的社会条件下,还是获得了相当的扩展,《南方周末》和《炎黄春秋》等自由化话语平台也随之蒸蒸日上,这也进一步放大了基于这一事实的改良希望。然而,在专政逻辑下,这一发展态势本身就是某种不祥之兆:随着愈来愈多的新兴社会阶层对于自由化话语的接受,甚至表现为对普世价值的现实追求,针对自由化话语的打压也就随之升级,针对自由化话语平台的各种限制也就随之展开,2005年的南都案,2013年的南周新年献词事件,直到此次《炎黄春秋》的退出历史舞台,无非是遵循这一演变逻辑,显示出专政体制对于普世价值等自由化话语的根本敌对,以及机会主义策略的走向终结。

因此,从表面上看,确实存在着专政体制容忍自由化话语这样的事实,但如果拉长视野,考虑到专政体制与普世价值的根本对立,正视专政体制对政治反对一以贯之的严厉打击,看清楚专政体制对于自由化话语的机会主义利用,就会明白,《南方周末》和《炎黄春秋》这样自由化话语平台的存在,无非是专政体制在特定情势下的机会主义策略的产物,从来都与温和改良无关,专政体制对此的容忍,不是为了保留温和改良的可能,而是为了维持专政体制所必须的市场化改革,而做出的暂时策略。在这个意义上,围绕《炎黄春秋》的存亡而维持的“微弱的希望”,从来都只是一种虚假希望。