訃告

六四畫家武文建,在泰國清邁突發心梗,經搶救無效,於11月2日溘然辭世!身為家人晚輩,特別感謝清邁的朋友對叔叔的無私付出,感謝醫院的精心醫護,也感謝各路好友對叔叔的祈願關心!異國他鄉,持花秉燭弔唁,我們深致感念!叔叔平生節簡,達觀,為遵其心願,喪事從簡。

武文建侄兒

武運濤 武運超

附录:

永别了兄弟,历史将铭记你

““““““““““““““““:“”””””””””””””””””

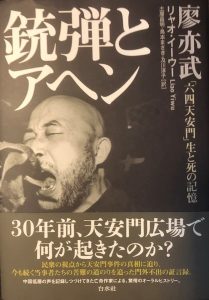

六四画家武文建

采访缘起

-

2005年5月26日下午,星期四,经艺术家高氏兄弟牵线,我在位于北京大山子的七九八艺术厂区内访问了出身工人阶级的画家武文建。

天气晴朗,我眼前的武某穿火红衬衫,显得神采飞扬。 寒暄毕,高氏兄弟请吃东北菜。 不用我诱导,武某就在嘈杂的饭桌边打开话匣子,似乎早已埋下腹稿。

餐毕,觅一偏僻所在,让武某继续过嘴巴瘾——1989年6月4日前夕,他才十九岁,血气方刚,酷爱艺术,懵懂卷入爱国风潮,却在北京街头目睹了一幕幕血腥,自己也差点叫大棍子打趴下。

稍后,国家勒令人民住嘴,他却没住嘴,所以被逮,判刑七年。 因既不是学生也不是精英,他就只能与动乱暴徒关一块。 “这些人和你老威挖掘过的底层人物一样,没历史,没社会面貌,不知该怎样定位。” 他叹息道,“十六年了,没人站出来为他们吆喝一声,罪都白受了。 ”

我说:“哪麻烦你牵个线,弄两个暴徒来接触一下? ”

他说:“坐牢一二十年,老虎也被关成老鼠了,认命啰。 ”

我哑然片刻,就起巴掌大的像机,拍下武某悲愤的面孔。 说实话,连我都几乎忘记作为六四主体的成千上万的“暴徒”们,更别提如何为他们重新定位了——文章由风云人物来做,我每年都在海外网站上读到不少。

直到午夜12点已过,武某才不得不安静下来。 我们在街口道别,我的怀里揣了一沓血洗天安门的油画图片。 武某每年都涂抹这些噩梦,却一张也没拿出去卖。 他说:“等吧。 十六年都等了。 ”

“等吧?” 我愣住了。 出租车发动了,曾经作为历史舞台的街景纷纷退去。 我不禁想起大半年前,丁子霖老师私下说过的一段话,大意是,真到了六四平反昭雪的那一天,北京城的地缝将会突然涌出无数“英雄”。 那时,我们倘若活着,就去远方隐居,把脚下的名利场让出来——因为死孩子的灵魂需要真正的安息。

---------------------------

老威:昨天见着老高,他告诉我,有个很有意思的画家,六四栽进去,被当作暴徒关了几年,出狱后,专画大屠杀的题材,与这个健忘的时代搞不好关系。

武文建:我的饭碗是画广告,技术化的没脑子的活儿; 但我的激情还停在那儿,时光流逝了,它却凝固成烫手的石头,搁在十六年前。 我老是画坦克压人,血把天安门淹没,民主女神像...... 画框内的每一笔,都哇哇啦啦地喊着。 这是永远的题材,或许我画得不好,或许应该反思反思再画,但是不行,我管不住我的梦,我的手脚。 这些画,我不会卖; 将来六四翻过来,我也不想卖——但愿那时能建一个种族耻辱的博物馆,我就把它们捐出去。

老威:这个想法不错,不过眼下,我们还是从头说起吧。

武文建:從六四說起?

老威:六四之前。 你的家庭,你的职业?

武文建:我出生于“根正苗红”的产业工人家庭。 北京地区有两大国企,一是首钢,一是燕化(即燕山石化,直属中国石油,地点在北京房山区,有几十万职工)。 父母是燕化工人,我和我哥都是燕化子弟; 再往上追,我爷爷毕业于林彪任校长的抗日军政大学,1941年就在战斗中英勇牺牲了; 我姥爷也是四几年火线入的党; 另外,我爸,我叔,我两个舅舅,全都是共产党员。 所以,我从小就受革命传统教育:艰苦朴素,为共产主义奋斗终身,解放全人类,军民鱼水情之类。

老威:穷棒子翻身闹革命么?

武文建:我家也不穷,我爷爷在旧社会上中专时,就秘密入党。 据我姥爷讲,他哭着喊着,死活要上抗大,具体怎样牺牲的,连我爸也不大清楚。 我姥爷干地下党,被日本鬼子抓过,严刑拷打,背上还烙了一大块印。 由于姥爷口紧没招,日本人也没拿到实在把柄,所以村里乡亲就凑了两头猪去慰劳皇军,把姥爷给换了回来。 我妈说,姥爷文化没爷爷高,革命意志也不十分坚定,被皇军一吓,胆就破了,甘愿做纯粹的农民。 在战争年代,胆小自然做不了干部。

家族就这种传统,所以,虽然根正苗红,父母也就是做老实工人的命。 我也老实,子弟校毕业,分配到燕化后勤,学厨子。 年轻人不乐意,但我爸说啦,组织叫干啥就干啥,不准闹情绪。 到了1989年,我刚十九岁,在餐厅工作了两年,还没转正。

那时我迷上油画,专门拜了个老师; 我每天疯狂地学习,连炒菜也琢磨着绘画,联想着梵高、高更、毕加索。 我不知道学潮怎么开的头,我对政治气候也不敏感。 胡耀邦逝世没几天,我搭公车进城,去中国美术馆看一个画展。 出来后逛大街,发现有许多学生在游行,抬着胡耀邦的像。 我站在街沿边看了一会儿,还捐了一块钱呢。

老威:此刻你还是一个旁观者。

武文建:许多所谓的暴徒这时都在旁观,也没想到自己日后会卷进去。

老威:你具体投入是什么时候?

武文建:我一个小人物,象一颗芝麻粒掉进汤锅,所以谈不上“投入”。 当时天安门还没多少人,热闹都集中在王府井一带。 而我自从做了画家梦,就不爱上班了,只要没事儿,就喜欢往城里跑,竖起耳朵到处听新鲜唄。

直到5月20号,李鹏傻屄发布戒严令,部队分几路准备进城了,北京市民才开始起来,声援学生。 燕化也在那天组织了大规模的游行,我们先在火车站集中。 当时从长安街到天安门广场,人山人海,比国庆典礼还喧闹,我跟在队伍里,很激昂,却没任何政治动机。 许多人和我一样头脑单纯:就是爱国,声援学生。

老威:你参加过几次游行?

武文建:大概四次吧。 天安门热闹起来后,我莫名兴奋,有时进了城,就整宿在草坪上露营。 5月20号游完行后,有人说:“我们工人阶级能否帮这些学生做点什么事? “于是大伙就派我去天安门指挥部接受任务。

我是楞头青,一挽袖子就上了。 当时设了六、七道卡,可真够严的。 我口袋里揣着《工作证》,一被挡住,就掏出来,哇啦哇啦解释。 好不容易进到最后一道卡,见到的所谓“指挥部”就设在人民英雄纪念碑的台阶底下,一些学生领袖裹着灰不溜秋的破衣裳,胡子拉碴的。 我当时就立在那儿,衣领歪斜,也不认识谁是谁,就大声说:“我们是燕化工人,你们需要帮忙吗? 我们有一大帮人。 “学生们把我围在中间,上下打量好一阵儿,其中一个说:”让我们研究一下。 ”

我等了几分钟,刚要出去,一张纸条还真递过来了,内容是:“请你们去天安门东北角维持秩序。 “署名为”高自联常委遥远“。

于是燕化的一百多人就去东北角维持了一宿的秩序。 当时的广场可真够乱的,因为李鹏的戒严令下达后,各种谣传蜂起,北京的市民们非但没叫吓唬住,反而被激发了,拿老毛的话说:“人民群众充分发动起来了。 ”

老威:廣場聚集了多少人呢?

武文建:汪洋大海啊,我哪数得清? 我几乎累趴下了,但是被那种人性突然之间的升华所触动。 许多老百姓自愿到天安门,送水送东西。 有个七十多岁的老大爷,由他儿媳妇领着,挤过来,递上两大包。 他媳妇嚷着解释:“我们不让老爷子过来,他偏过来给你们送吃的,家里拦不住啊! ”

我都感動得掉淚了,那種人性的純粹世界,唉,真是一去不返。

老威:你就留在天安門了?

武文建:没有,撑了一两天,燕化的人还是回去了。 在之后的十几天,我只进过一次城,我呆在家里画画。 直到6月3号晚上,我边看电视边画画,突然屏幕换了,并且宣布“不许市民上街,不许什么的,要采取行动什么的。 我急坏了,一夜没睡,第二天大早就急匆匆地进城去。

老威:你可真够勇敢的。

武文建:我已經作好死的準備。 我打小被共產黨洗腦,相信“軍民魚水情”,所以做夢也想不到會開槍殺人! 我按捺不住,一定要去天安門看一看,我暗地希望那一切都不是真的。

公车在天桥停,我下去,沿着大街一直走到天安门,地上全是一滩滩的血。 我有一张画,就涂的这些情景,一块血,一个圆圈——我十几年的红色教育就这样全被颠覆了。

老威:还能走得通吗?

武文建:能走得通,就是乱。 这一滩血,那一滩破烂,枪声稀稀拉拉的。 当靠近前门底下,我突然望见一大片解放军,人人手里都握着齐眉的棍子,就迎着跑过去。

老威:你找死?

武文建:我是个和平主义者,别看我只有十九岁,却反感扔砖头、砸瓶子一类的过激行动。 我还是愿意相信解放军——只要不被激怒,他们还是不会丧失理性。 所以我就迎过去。 可这时,有市民蹦出来,从我身后向当兵的扔砖头。 我急忙挥手叫道:“别打! 别打! 别激化矛盾! ”

老威:你太傻了!

武文建:是傻。 甩砖头的转眼跑了,我没甩砖头,就理直气壮地站在原地。 可说时迟,那时快,蓦地从斜对面爆出一声吼:“就这小子闹的! 就这小子嚷嚷得欢!! “我本能的扭头,哎呀! 绿油油的一大片,都把棍子举过头顶,直扑过来,我浑身一麻,蹭地就窜开了。

老威:你还能进到广场?

武文建:坦克和部队都扎在里面清场,进不去,只远远望见在冒烟。

老威:当兵的训练有素,你能跑掉吗?

武文建:农村兵普遍腿短,再训练,先天不足,也跑不过我这腿长的。 加上这是奔命呀,一大片绿追一个蚂蚱,有一刻腿软了,棍子头估计是铁的,擦着我的背梁骨,嗡地就下去了。 我一炸,跨腿就窜了两米多远,真疯了。

我是北京人,熟悉地理,拐进了一条胡同,当兵的也害怕,就不追了。 可我背上淤了一大块伤,黑紫色,半个多月也没消。

老威:到底有多少人追你?

武文建:魂都飞了,还记得数? 估计有好几百吧。

老威:只追你?

武文建:像赶鸭子,我感觉前后左右都有人在逃。 一个小伙子,只比我慢了两三步,就被一棍儿给撂翻了,接着叫绿色盖住,棍子密密匝匝地打下去,卜卜卜,发闷。 我估计铁器砸肉体都这种声儿。

老威:你在逃,怎么能看见呢?

武文建:我已窜入老北京火车站旁边的胡同,见当兵的回头,就趴在那豁口看。 就五十米,清清楚楚,把人打死过去了。 后来当兵的撤了,我和躲在车站里的几个人,才敢出来救护。 我抱起那人的脑袋,与其他人一道穿了一条挺长的胡同(可能是糖人胡同),直接把他送到治眼的同仁医院。

老威:那人是谁? 还活着吗?

武文建:当时还有气儿。 可那脑袋已经变形,这出来一大块,那出来一大块。

老威:烂了?

武文建:没烂,也没血,可脑袋已经不是脑袋了,胀大了一倍。 像有个外国画家,专画变形脑袋的,叫,叫培根,对,培根的作品。 我搂着他,边跑边问:“你是哪儿的? “他还应了声:”首钢。 “后来我们截了辆三轮板车,一路狂奔,进了同仁医院。 但见那过道上,一溜,全躺着伤员。 我们把人交给两个身上沾满血迹的护士,就退了出来。 满腔悲愤,脑子乱极了。

老威:医院里躺着多少人?

武文建:真不知道。 在过道的门口,护士就过来接人,不让进。 我绕楼一圈,感觉所有的房间都是满的。 走在街上,我的眼泪还哗哗地掉,天晚了。 六月四号凌晨,铭心刻骨,我在街头歇了一宿,想的都是大问题,国家怎么办? 我怎么办?

老威:你睡在哪儿?

武文建:前门附近的五路公车站,寻了辆公汽就上去了。 车内有十几个落难者,学生、市民、工人,外地和本地的,大伙聊了整夜。

老威:聊什么呢?

武文建:除了骂大街,没别的。 还提到拿枪干他娘的。 直到天亮,我才搭班车,回到家已是中午了。 由于热血还在胸中荡漾,我就找了件体恤衫,用毛笔写上:“还我民主! 还我自由! “后背还是国父孙中山的名言:”革命尚未成功,同志仍须努力。 ”

我穿着这抗议衫在燕化厂区游走,逢人便说城里的情况。 厂区十字路口聚了很多职工,把路都堵断了,公共汽车开不动,连乘客也下了。 大伙儿推举我讲话,根本不由我分说,许多手就又推又举,把我弄上一辆130货车; 还嫌矮,就把我弄上转盘旁边的架子楼......

老威:你演講了一番?

武文建:我—乳臭未干的小子,哪有口才? 不过呼了一阵儿口号:“打倒邓小平! 打倒李鹏! “”罢工! 罢市! “”反对镇压!” 我还推磨一样旋转着,让大家看身上的字——后来这些举动都上了《起诉书》。 我成了“暴徒”,可我哪有暴徒的本事,我连石头都扔不远。

老威:我估计混在群众中的特务不少。

武文建:都是一两代,两三代的燕化职工,从小就在一块混,谁不认识谁呀? 谁家的孩子在干啥? 谁家的老几在派出所干警察,都熟悉,所以用不着特务。 人们都疯了,一千多人哪,后来不用我喊,下面也狂呼口号,甚至叫嚷着开车进城干解放军去。 可正在这时,我爸赶来了,是派出所报的警:“武师傅,你家老二在造反! “我爸一拍大腿就来了,刚撞上我从架子楼下地,就被我爸劈胸一把揪住:”兔崽子你......”

我一把抓定老头扬在半空中的巴掌,像个英雄一般断喝:“你别打! ”

周围簇拥着不少石油化工学院二分院的学生,不认识我爸,见有人打英雄,不干了,转过去扯住老头就要下拳头。 我立即拦住并大喊:“大家别打了,他是我爸! ”

老威:后来呢?

武文建:大势所趋,群情激愤到天晚也就罢了。 我爸的劲儿可真大,死拽着不松手,直到我跌跌撞撞跟他回家。 父子俩都感觉落差太大了,一贯光荣、伟大、正确的共产党、人民政府、解放军一刹那翻了个个儿。 我爸是条汉子,在我的印象中,只有我生母去世时熊过一次,可这次,他熊到底了。 在屋里,他没再打我,而是说:“你六月四号进城,那么乱,连招呼也没打,晚上也不回,我一宿都没睡踏实。 外头一刮风,我就惊醒,去你屋里看,折腾了六、七次,天亮都合不了眼。 你人死得早,万一有个三长两短,我的罪就大了。 “老头子话到这儿,泪花儿都出来了,他又说:”上午上班,我又从单位回家,进你屋看,见被子抖散了,知道你小子没被乱抢打死——刚松了口气回单位,派出所的就叫来了。 ”

我爸熊了,我的情绪也落下来,挺心酸。 我说:“已经这样了,好不了,肯定要抓我。 哪我还是先躲躲吧。 “我又说:”这么大的一场运动,不会说完就完了,估计要打内战。 “我爸可听不得这个,他说:”你不能再闹,再闹我就死去。 ”

我还能辩什么? 他再拥护共产党,也是我亲爹呀。 于是我匆匆收拾,连夜逃到河北老家。 当时奶奶还没去世,我就住她屋。 农村狗多,夜里一有响动,就吠成一片,于是我就跳起来朝外瞅瞅。 那十几天,我就没睡过好觉; 后来落网了,我反而睡了一踏实觉。

老威:什么时候?

武文建:大概二十幾號。

老威; 这么快? 莫非是你爸漏嘴了?

武文建:也不算漏嘴,人家上门一问,我爸直接就说我回老家了,还把详细地址给抖落出来。

老威:你爸出卖你?

武文建:相信政府相信党,这就是我爸。 他跟燕化分局一位副局长是朋友,去求了情,人家也答应,只要找出你的儿子,一定宽大处理。 副局长还向派出所打了招呼。 我爸以为,他儿子最多关几天,教育教育就放了。 他做梦也没想到我会判七年。

我爸还从单位借了辆车,亲自到奶奶家接我。 他还挺高兴,说文建咱们回去吧,北京平息啦,没事儿了。 于是父子俩说说笑笑上车,刚开出村口,却见两辆车拦在那儿......

老威:设了个套吧?

武文建:差不多。 当时农村地广人稀,陌生人一进村口,狗就叫。 我还给我的绘画老师打了电话,他催我:“你赶紧跑吧,越远越安全,估计你在外头躲个一两年,这事儿就平了。 “我边答应边天真地说:”行行,我带着画箱子,沿途还能画个素描,讨个饭钱。 “我老师一听就急了:”带狗屁的画箱子,你赶紧逃吧! 身上多带点钱。 ”

我正在谋划逃离农村老家,却不料我爸已与公安局有口头协议。 接我之前,他亲自给副局长老朋友通了电话,对方口气挺轻松:一个毛孩子,不是大家看着长大的吗? 明摆着就那么点事儿,回来说清楚就行了。

就这样,我一见两警车挡道,就意识到糟了。 旁边是庄稼地,正麦收季节,一马平川。 我下了车,但没跑。 这时警察全从车里下来,有人迎头就问:“你叫什么? ”

我答我叫武文......

音儿没落,就闻一声嚎叫:“抓的就是你! ”

老威:有多少人圍剿你?

武文建:抓北京来的暴乱分子,这是大好的立功机会,所以整个县公安局六十多人,全出动了。 我被捕回县局,被铐在一棵树上,才听见他们口气兴奋地打电话给北京:“武文建落网了。 ”

我被大致审讯一下,接我的人就到了。 衡水县局一个处长,领着一帮人,还扛着摄像机,与北京方面相见。 那处长像个演员,当众啪地立正,行礼,然后大吼:庆贺北京平息反革命暴乱成功! “

尽管我铐在树上,还是笑得差点背过去。 我家附近派出所所长与我相熟,这时也冲着我笑道:“嘿嘿,你小子跑得够快的! “我回道:”嘿嘿,你们也来得够快的! “可不是吗? 五百多华里,感觉转眼到跟前了。

但那个处长大约受过文革洗礼,不懂调侃,竟用他粗大的指头直戳我的面门,咬牙切齿道:“你还这么嚣张! “那种气急败坏,似乎我强奸了他家闺女。 临走前,县公安局长倒还平和,与我聊天,我说:“你别跟我谈这个,咱们五年以后再见。 五年,就五年,这事儿肯定平反。 ”

就这样,我被铐回去,在派出所关了两夜,转分局关了两个月的小号,再由市局执行逮捕,罪名是反革命宣传煽动。 1989年9月7号,有一批同样罪名的人被集中关进七处,即北京市看守所。 从此,我在这儿一蹲大半年。

由于我的事实清楚,只审了七次,没费多大的事儿就拍板了,七年。

老威:一个号子关多少人?

武文建:大号关几十人,小号关七、八个人。 那是苏联援建的老式监狱,够牢实,一进门,两边都是通铺。 当时在里面的还有诗人叶文福,他写过《将军,你不能那样做》,风靡一时,名气很大,学潮期间却宣布退党。 我亲耳听见他在楼下吼:“我操你老妈! “看守拿他没奈何,就抱怨:”还是诗人呢,真脏! ”

还有朝天安门老毛像扔鸡蛋的三人——余志坚、鲁德成、喻东岳也关在这儿。 余志坚和我关同一个号,我读过他写在墙上的诗:“仍然要砸,砸不碎的酱缸; 仍然要爬,爬不上的山巅......“以前我能背下来,时间一久,就记不全了。

老威:这三人太惨了,风传喻东岳疯了,鲁德成冒死逃到泰国,申请政治避难,还被拒绝,几乎要被泰国警方遣返。

武文建:回来就死定了。 余志坚判无期,鲁德成十五年,关楼下,听说他曾与混入天安门的台湾特务同号。 北京首批毙了七个六四“暴徒”,有一个叫王连禧,二审改判,活了,因为检查出精神病。 还有一个传奇人物,叫朱更生,他在天安门广场进第一辆坦克时,跳上去撬那铁盖子,结果被拍照。 这老朱一、二审都死刑,已经脚镣手铐,打入死号房等待复核上路了,可那张纸始终没下来。 他在死号房囚了两年多,人完全变形了,才改判死缓。 受的刺激太大了。 你知道在看守所,隔三差五就有人上路,开一次门,受一次刺激,如此心惊肉跳几百天,才改判。 依法卸铁镣子,你猜怎么着? 他不习惯了——瘦成鸡脚的腿发飘,一迈步就腾云驾雾。 他告诉我,还不如拖着镣链来得踏实。

劳改时,我和这老朱睡上下铺,经常聊天。 知道他爸爸曾是北京市邮局一小干部,在文革中下放改造,自杀了。 我曾对他说:“你知道你为什么没死成吗? 你爸在阴间保佑你呢! 就一儿子,没了,香火就断了。 “他连称”有道理“,否则没法解释自己还能捡一条命。

老威:我先后和二十多个死刑犯呆过,知道判死要改活,真比登天还难,这人的命也够硬的。

武文建:还有好些身为退伍军人的所谓“暴徒”,想法很纯粹:因为自己当过兵,当然不愿当兵的挨群众的打; 可也不愿那些单纯的学生挨枪子,所以在关键时刻,出头阻挡军车,结果一判就是死缓、无期。

老威:对比之下,你觉得自己挺幸运吧?

武文建:十九岁,判七年,当然幸运啦。 当时一辆中巴囚车把我拉到中级法院,下到地下室,法警就直接塞我进一铁笼子,演戏就开始了。

说起来真没面子,地下室两边的屋子全满了,法官看样子有些尿急,就在过道上开庭。 律师也是指定的,程序快走完了,他才说了一通“年纪尚小,无知,请求从轻”之类。

老威:庭开了多久?

武文建:就一个多小时,宣布延期宣判; 一个多月后发给《判决书》。 我懵了一下,想想出狱才二十六岁,就适应了。 后来下了监狱,比较周围的人,更觉自己划得来,好些人也没干什么事,就在人群中叨唠叨唠,激动了一番,就判了七、八年或十来年。

可判决下来我还是上诉了,主要是拖延时间,怕去劳改。 二审开庭倒挺正规,好歹在屋子里。 我没请律师,就自己辩护说:“赵紫阳不是总书记吗? 不听他的听谁的? 当时全国都在传,李鹏是非法政府——我还是受害者呢。 你们现在审判我,当初为什么不去制止谣言的扩散? ”

法官没来得及反驳,旁边的哮喘陪审员却用老妇女的腔调插一杠子:“你看我们当时就能把握好方向,不受影响。 ”

我说:“你们法院也游行啦,公、检、法系统都游行,你们政策水平高,为什么不上街制止去? 现在判我,算什么本事? ”

这话一出,陪审员啪啪拍桌子,立马升级为泼妇:“我不跟你这种人渣辩论! “

我却拧起来:“你们说我'妄图推翻无产阶级专政',我才十九岁,有这个能力吗? ”

老威:的确滑稽,但判不判,也不是法院说了算。

武文建:對,上面已定好了。比我冤的人多啦,比如大興縣有親哥倆進去了,哥哥無期,弟弟十三年;還有親哥倆,哥哥二十一歲判十五年,弟弟十九歲判九年。張寶勝你知道嗎?年齡最小的暴徒,沒爹沒媽,十五歲判十年,罪狀是揍解放軍……

老威:十五岁? 有力气揍解放军吗?

武文建:被拍下来,就跑不了。 还有个哥们儿,往坦克上扔竹筐,火着了,判个死缓,现在还关着。 还有挡坦克的王维林,号子里盛传他栽进来了,可死活不知。 我估计在当时,不死也得扒层皮。 连明星陈佩斯都关了一宿,我算什么。

我是1990年3月9号离开看守所去北京市第一监狱的,分在直属队。 那时代号01的大政治犯徐文立还在。 他走的时候,我刚好在著名的王八楼中厅画文化衫,他在下面望我一笑,招呼道:“我走啦。 “挺瘦挺和善的小老头。

老威:你认识徐文立?

武文建:旁边人告诉的,并叮嘱保密。 刚进去,我还挨了揍,因为这是规矩,每个新犯都得挨揍。 之后就是学习,上面挺重视,不断有官员来视察,大概是看看这些暴徒是否长得青面獠牙吧。

老威:除了秦城,六四暴徒们都关在这儿吗?

武文建:十年以上在这儿,十年以下关天津茶甸,劳教在大兴。 我送一监是因为戴反字,反革命暴乱、组织、煽动等等,大约有一百五六集中在这儿。 而秦城,除了部级高干就是动乱精英吧。

老威:我听说陈子明曾在一监。

武文建:在二监。 一监原在市内,因为要申办北京奥运会而取缔了,我们就转到二监。 我老见陈子明在楼下溜跶,也不穿囚衣,冬天着蓝色羽绒服,夏天一身运动衫,剃一秃瓢。 听人说,监狱长找他:陈子明,我们聊聊。 他却挥挥手道:去去,你没资格和我聊天,要聊,就把司法部长叫来。

老威:有脾气。

武文建:他判了十四年,是监狱里唯一拒绝穿统一囚服的犯人,因为不认罪。 后来他得了癌,保外就医,可就是不出国。 所以陈子明称得上是六四精英里的一条汉子。

老威:那些六四“暴徒”的劳改状况怎样?

武文建:非常惨,干活,一直干活。 一天十几个小时。 六四以后,共产党的宣传机器一致声称暴徒们绝大多数为劳改释放犯,这惹火了当时的国家劳改局长魏孝如(译音),他快退休了,就站出来公开说不。 他列出一个统计表,证明这批暴徒身世非常清白,有劳改、劳教前科的比例极小。 这事儿在国际上引起了轰动。

我觉得,共产党的这个劳改局长比许多海外流亡精英强,他至少敢说实话,不管他出于什么目的。 十六年了,谁替这些暴徒说过一句话? 都是普通的北京市民,有优点有缺点,激于义愤,就干上了。 扔几块砖、几个瓶子、一个筐; 还有拦军车、演说、撬坦克盖,可同一个目的,是不让部队进城去屠杀学生。 后来学生们撤出天安门,在西方媒体炒作下,成了“天安门事件”的主体。 而真正的主体,在历史的黑暗中。

有一个瘸子,判了十年以上,我感到奇怪,就要过他的《判决书》看,上面写着:“用皮带猛抽坦克,打完之后,扬长离去......”还有人捡一钢锥,也判了十多年; 还有人扣留给养军车,把食品分给学生和市民充饥,大公无私地分了半天,车空了,自己却没捞着吃,最后东寻西找,终于在旮旯发现只烧鸡。 不料,这烧鸡罪登上《起诉书》,他判了十三年! 搞得在狱中天天叫屈:“这鸡贵啊! ”

老威:你和众“暴徒”相处不错嘛。

武文建:都是苦命人,一起幹活兒唄。

老威:什么活儿?

武文建:什么活儿都干。 比如检验乳胶手套,清洁工或者手术台上用的,套嘴上卜卜吹,看是否漏气。 累极了。 有个大胖子受不了,仗着脂肪厚,往肚皮拍针——因为他手指头粗,太别扭。 自杀是反改造行为,那就拍针自残。 我还与《人民日报》编辑吴学灿是难友,我们缝羊绒衫,他帮着剪虚毛。 一年多后,我都练得能背过手去穿针了。

老威:你们替哪家服装厂干?

武文建:北京友谊服装厂。 夏天缝冬装,冬天缝夏装,满屋子飞绒毛,汗水把小裤衩都湿透了。 真他妈想把厂子给砸了。 我受不了,绝食4天,有人劝我:“你丫真不吃啊? 做个样子就得啦。 “还刷地往我铺里投一火腿肠。

我是1995年释放的,减了几个月的刑。 我爸做梦也想不到父子重逢要等这么久,但他的共产信仰没变,不愿说政府一句不是。 他依然警告我:“你要再折腾,我就去死。 “有啥办法,再不开窍,他是我爹呀。

六四暴徒也陆陆续续出狱,无响无臭,得不到一丝关注。 当年的激情烟消云散,时过境迁,世态炎凉,他们都极其厌恶政治。 我还有个画画的手艺,卖过一段服装后,就能弄个广告,搞个设计。 但我的多数难友,以前就普通市民,世道一变,没工作,连谋生都困难。 有一哥们儿,六四前开饭馆,很有钱,学潮时送吃送喝,跟着栽进去十几年,出来后接着开一夜总会。 他接济了许多难友,相当于六四暴徒的民政局,但他一口也不愿提过去,特别是民运那档子事儿。

前不久,我与一难友通电话,他会雕章,我懂画画,本来挺投缘。 但我告诉他,画了一批六四屠杀的油画时,他一下子就打断我:“你弄那玩意儿干啥? 牢还没蹲够啊? “我答:”这口气没出哇。 “他答:”我的气早癞了。 兄弟,别去碰政治,太残酷,太脏。 ”

老威:中國有句俗話叫“無娘的孩子天照應”。

武文建:天不照應,就互相之間照應唄。先出來的,有一點家底的,就接濟後出來的。目前判十五年的都在外面了。死緩和無期,大約有二十來個,還在裡面,硬著頭皮扛唄。海內外的六四精英,這些年來,估計寫了數萬篇文章吧——我每年都要看一些,就沒一個字,為這些“暴徒“而寫,好像這些人根本沒存在過;好像六四事件就只有天安門,除了那兒,牢牢吸引住世界的眼球,其他地方發生的事兒,一天天全被淡忘了。

這些人到底怎樣定位呀?官方叫“暴徒”,而你們這些學歷史、文學、新聞和社會學的有發言權的精英們,你們把曾是天安門運動主體的“暴徒”們叫什麼呀?你們在廣場慷慨激昂,好像為國為民為自由為民主,沒一點私心,好像已經豁出去了——北京市民就是受你們的感召去擋軍車,不讓你們挨槍子,但是你們倒好,跑得比兔子還快……就說我吧,六四那天在城裡聽信謠傳,說柴玲,王丹,吾爾開希都被當兵的槍殺了,悲憤異常,我隨後的勇氣,就來源於這種悲憤。付出的代價太大了,死人太多了,可你們在一篇篇回憶文章中,說的就是學生的那一點破事兒。

還有方勵之先生,需要他挺身而出,卻躲在美國大使館不出來,被人家給接走了。方先生曾是我最尊敬的人,他在中國科技大學當眾說:“民主不是靠施捨,而要靠爭取。”既然是爭取,哪你就走出來呀!和千千萬萬的北京市民站在一起呀!知識份子怎麼都是些關鍵時刻掉鏈子的人。

老威:你對知識份子期望太高了,文建。其實在1989年胡耀邦逝世後,已是山雨欲來,知識份子們捲入學潮的動機很複雜,不少人以為要改朝換代了,都不願失去這最後的介入歷史的機會,因為一旦失去這機會,就意味著喪失對未來的話語權。

武文建:沒說話權就沒歷史嗎?

老威:從古至今的規則就是這樣,我們唯一能做的,就是挖掘真相,尋求改變這種精英劃定的歷史定局。

武文建:可我寫不了,許多人不僅寫不了,連講也沒人聽。六四難屬中出了個丁子霖,真是幸事;但六四暴徒中有誰呢?

王丹的回憶錄我也看過,他沒提一件事兒,就是在監獄中曾與六四暴徒們狹路相逢。隔了好幾米遠,他大聲問:“你們怎麼進來的?”暴徒們答:“我們是為六四進來的。”王丹於是很激動地說:“我是王丹,大家都是一路人,為爭民主而坐牢,要挺住啊!”可其中一暴徒回答:“你才四年,我可是十五年!怎麼挺得住啊,哥們兒?”

話音一落,全場啞然。精英和平民擦肩而過,他們之間的牆是無法逾越的。