序言或導讀:

芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)鏡頭下的中國

-

85歲的芭芭拉·克萊姆(Barbara Klemm)是德國目前最有影嚮的新聞攝影師。她在法蘭克福匯報工作了 45 年。她拍攝了德國近代史上許多最重要的事件,並獲得了許多榮譽,包括柏林藝術學院院士獎和 Pour le Mérite 獎。她入選了徠卡名人堂,以表彰她作為「記录文學攝影的推動者」和「典範攝影師」的至髙地位。

-

1985年,《法蘭克福彙報》的圖片記者芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)抵達中國,在北京、上海、杭州和西安的街頭和郊區,拍攝了大量黑白照片,用自己特有的視角,替中國人記錄並保存了一段歷史。如果將這些照片拼接起來,就意味深長了:這是中共歷史上最開明的總書記胡耀邦執政時期,也是蘇聯共產黨總書記戈爾巴喬夫上任第一年,兩個獨裁大國的社會開放度,都是前所未有的,這從芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)抓拍的每張普通的人臉、每個肢體動作上,都能感覺到——而我,一個中國流亡者的記憶,卻從翻看照片的手指間,溪水一般流向更深處的“無產階級文化大革命”後期——也就是1972年,義大利導演安東尼奧尼率領攝製組抵達中國,在緊迫的22天中,在眾多便裝警察的監護下,去了北京、林縣、蘇州、南京、上海,實地拍攝了一部叫“中國”的電影,記錄並保存了一段閉關鎖國的歷史——雖然毛澤東的中共很快就反悔了,外交部和所有官方報紙都在事後發表了最嚴厲的抗議,“帝國主義走狗安東尼奧尼詆毀中國”等數十篇各地精選的大批判文章被編篡成書,分發給全體人民學習——但作為1949年以來的、毛澤東時代的“唯一真實的影像記錄”,直至今日仍經久彌新。

安東尼奧尼怎麼做到的?同樣的問題,芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)怎麼做到的?這兩位來自萬里外的民主國家的“超級魔術師”,掌握了針對共產黨帝國宮廷的瞬間催眠術嗎?

我反復翻看著芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)的照片,這是Thomas-Reche出版社的老闆托瑪斯先生派給我的任務:他以為我想家了,也許這些照片能緩解我的鄉愁。但是他搞錯了:中國的面積非常大,而芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)只去了長江以北。1985年的北京和上海,是全國政治和經濟中心;西安和杭州,是傳統和文化中心。而我的家在四川成都,距離芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)涉獵的地域還很遠。如果從成都坐火車去北京,按當時的速度,至少兩天兩夜才能抵達。因此,北京人常常叫四川人“川耗子”:跟“外省人”、“鄉巴佬”的意思相近。

26歲,我平生首次跨過四川省界,遠行到北京,這是1984年;接踵而至的1985年,芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)也遠行到北京。當時,我作為成都著名詩刊《星星》所著重培養的青年詩人,在1957年反右派運動中被毛澤東點名批判過的前輩詩人流沙河帶領下,去參加中國作家協會下屬的《詩刊》組織的“第四屆青春詩會”。這是一夜成名的好時機,所以我們坐了三天三夜慢車,才昏天黑地抵達:翻越中國西南部和西北部的“分水嶺”秦嶺時,火車爬不動了,順著坡道朝後滑,所以就緊急刹車,停下來檢修了八個小時。於是,我平生首次目睹數十隻秦嶺野猴上了車廂頂。

接著,詩歌界老師傅流沙河把著我的胳膊,坐公車去了虎坊橋15號的《詩刊》編輯部:我平生第一次見到那麼多來自中國各地的年齡相仿的年輕詩人,口音各異;大夥兒一道乘一輛大巴,去幾十公里外的郊區大羊坊,在一個國營工廠招待所住下來。接下來的每日,大夥兒白天寫詩或改詩,傍晚聚集,虛心接受老師傅流沙河和王燕生的當眾點評,逐句修改肯定會公開發表的詩稿。直到所有人都完成了任務,兩位老師傅才放心地引導我們遊覽天安門、故宮、長城、十三陵等等仰慕已久的古跡——世事難料啊,沒想到四十年後,已流亡異國他鄉的我,竟然在芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)的影集中,重溫了四十年前首次進京的舊夢。恰如年邁宮女重溫自己情竇初開時被選入宮的情景種種。“安史之亂”過後的唐朝詩人元稹寫道:“白頭宮女在,閑坐說玄宗。”

這本影集的第一張照片,拍攝地是上海老城,然而,片中的“退休幹部”,臉部表情卻屬於“北京部隊大院”裡的,頭戴的鴨舌帽和身穿的軍便服也是。所以,這個人可能在北京當機關幹部,到了退休年紀,才回到原籍上海養老。他逗孩子的神態,說明社會的開放程度是前所未有的,因為退回去十年,毛澤東快死了,可還沒死,中國八億人的集體臉部表情只能是“政治表情”,共同的戀人也只能是毛澤東主席。大夥兒的哭、笑、面紅耳赤、緊張、顫抖、快樂、成長,生理和心理的正常與失調,全部是偉大領袖毛主席觸發的。如果在公開場合,你竟敢拒絕這樣的、大一統的“政治表情”,就有危險的反革命嫌疑,人人都有責任和義務,對你進行教育和挽救,當然,這一“挽救”過程夾雜著可以理解的遊街示眾和拳打腳踢——儘管中國人口眾多,但時代漩渦中的任何人,都不會有導致排卵的肉體衝動和射精,只有對“我們心中的紅太陽毛主席”,才會有超越排卵的精神衝動和射精——老天爺啊,這漫長的夢魘終於隨著芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)的萊卡相機快門,咔嚓一聲消遁——我醒來了。而照片中這位經歷過一次次政治運動熬磨的退休幹部,也有了人類應該有的面部表情——他會逗孩子們玩兒了!

第二張照片是北京某處公車站,許多人,等了很久,可公車還沒到。接著是小魚和蝌蚪市場。再接著是進京的外地人在紫禁城牆外吃東西和打盹兒,北京這座皇城大得離奇,他們像流浪漢一樣失去了方向。而第七張照片中的兩個本地人就自信多了:騎著自行車,帶著配戲專用的京胡,溜到皇城根兒去“調嗓子”。一個斜坐在自行車後座,一個背手、挺胸、抬頭,把一聲聲高分貝的唱腔給“調”上去,那唱腔的音波,端的是尖利如刀啊,這與成都茶館戲臺上的古裝川劇,有異曲同工之妙;還有那跌宕起伏的“唱、念、說、白”功夫,京川二劇種在此刻,有交匯合流之勢。

第十三張照片中的公共食堂的前世,可追溯到我誕生的1958年,毛澤東親自發動“超英趕美”的共產主義大躍進運動,全中國每個角落,都辦起了吃大鍋飯的公共食堂,芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)所拍下的那只裝湯的大桶,還有大桶視窗前的姑娘們的笑容,也在我出生時浮現過。可接下來的1959-1962年,就是餓死了近四千萬人的三年大饑荒,我也在兩歲時差點餓死。

然而,第十七張照片,卻是健忘的人民在天安門廣場排著長隊,瞻仰曾經導致了近四千萬人餓死的毛澤東的遺容:這可是“永遠不落的紅太陽”啊,這可是八億人在文革中每天必喊“萬壽無疆”的偉大導師、偉大領袖啊,怎麼一眨眼就跑去見卡爾•馬克思了?

接著是從西安遠郊的秦始皇陵墓中挖出來的兵馬俑,以及入迷地仰視兵馬俑的、掉光了牙齒的老太太。秦始皇是殺人如割草的著名暴君,毛澤東覺得自己比秦始皇厲害,秦始皇不惜血流成河,消滅了七個國家,完成了祖國統一大業。毛澤東生前打敗了蔣介石,不間斷地叫囂“我們一定要解放臺灣”,卻未能完成祖國統一大業,因為殺不了臺灣人,就不擇手段地搞死更多的中國人,發洩心中的遺恨。

不得不說,芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)這本影集的每張照片,都值得細細咀嚼和回味兒,但這樣寫下去就沒完沒了…… 這個擅長抓拍“新聞”照片的女記者,卻在滄海桑田、時過境遷中,留給世人大量的“舊聞”照片…… 她恰巧在1980年代中期進入中國,這相當於史達林死後、赫魯曉夫執政的蘇聯“解凍”時期,其中的每件“歷史遺物”,都足夠寫一本解讀的書——況且,如今的習近平帝國時代,社會已火速倒退至毛澤東死前,健忘的人民又在渴望鄧小平式的“改革開放”—— 芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)的這些照片,也許既不是“新聞”,也不是“舊聞”,而是在中國當代歷史的惡性循環中,中國人民可望不可及的逝水流年…… 我想不出描述的詞彙,就生造一個詞彙吧:“未來聞”。

況且1980年代的中國社會,物質依舊匱乏,很少有人買得起相機,芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)手中的萊卡相機,絕大多數人從未見過,更別提用相機記錄歷史了——值得延伸的是,芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)離開後的第四年,中國爆發了要求政治改革的街頭運動,幾十個大城市的幾千萬人參與遊行示威。1989年6月4日淩晨,共產黨調集二十多萬野戰部隊,從四面八方開進北京,沿途開槍掃射,製造了讓全世界震驚的慘案,據不完全統計,有2600-3000人死於非命:史稱“六四屠殺”或“天安門大屠殺”。在我的口述歷史著作《子彈鴉片—天安門大屠殺的生與死》中,記錄了中國人民大學的一個學生,叫吳國鋒,在北京街頭運動中,一再催促遠在四川省一個小縣城的父親,寄一筆鉅款(約200元人民幣)給他。因為他要儘快購買一台國產的海鷗牌相機“記錄歷史”。屠殺發生的當晚,他或許懷著像芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)遭遇柏林牆倒塌一樣的“記錄歷史”的衝動,不顧一切地趕往事件核心地點天安門廣場。不幸的是,他迎面撞上了戒嚴部隊。

吳國鋒沒來得及端起相機,端起用父親的血汗錢購買的相機,一個士兵就搶走了它。吳國鋒雙膝哆嗦,跪在地上,一隻槍刺捅進了他的胸腹。他的雙手不由自主地握緊刀刃,試圖阻止刀尖的緩緩深入。他的嘴大張著,最關鍵的是,他那一雙攝影者的眼睛,盡可能地睜大,相機般的瞳孔,無聲地拍下劊子手的猙獰面目。

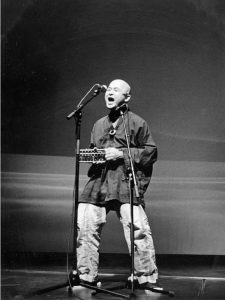

到此,我該說一聲謝謝:因為芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)在2011年7月,我逃出中國不久的一個晚上,也就是《為了一首歌和一百首歌——來自中國監獄的見證人報告》的新聞發佈會上,按下了快門,拍下了我公開朗誦《屠殺》的照片。這首創作於1989年六四屠殺當夜的長詩,曾經被灌成磁帶,在中國二十多個城市翻錄流傳。我由此入獄四年。可二十二年過去,它從未被公開朗誦過。

這正如在1985年,許多中國人的日常生活第一次被芭芭拉•克萊姆(Barbara Klemm)的相機記錄。然而,詭異的是,當我平生第一次公開朗誦《屠殺》,德意志劇場內的1000多名觀眾都不懂中文。

2024年10月24日於夏洛特城堡