插图说明:

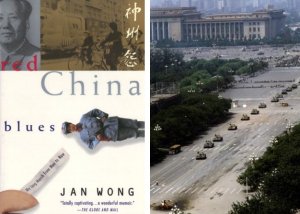

左:黄明珍的著作《神州怨:我从毛泽东时代走到现在的长征》封面照片。

右:从北京饭店俯瞰长安街“坦克人”事件全景,背景是天安门广场北部和人民大会堂局部。(图片来源于网络)

在一个春暖花开的下午,我在温哥华的一家图书馆里查找东德冷战时期的一些史料,偶然翻阅到一本用英语写作的关于中国的书籍,书的名称是Red China Blues: My Long March from Mao to Now(《神州怨:我从毛泽东时代走到现在的长征》)。

温哥华的图书馆里,收藏着许多东方人和西方人写的有关中国的书籍,但这一本书和它的作者却让我觉得有点与众不同——作者Jan Wong(黄明珍)1952年8月出生在加拿大魁北克省蒙特利尔市,是第三代华裔加拿大人,一个典型的“黄皮白心”的“香蕉人”。1981年,她在美国哥伦比亚大学完成了新闻专业的硕士学位后,开始了专业记者的职业生涯。1988年,她被总部在多伦多的加拿大主流报纸The Globe and Mail(《环球邮报》)派往中国成为常驻北京的记者,在那里她整整工作了六年时间。

由于她在中国工作的这段时间,正好涵盖了1989年北京发生六四惨案,作为一位著名新闻媒体常驻北京的记者,我想她不可能没有记录下关于六四的文字或影音资料,这便是让我对她和她的作品产生兴趣的最初原因,我想了解她所看到的六四,有什么与众不同之处。

黄明珍在19岁那年,那时她还是蒙特利尔McGill University (麦吉尔大学)的学生,因为对中国充满了好奇,也为了寻根踏上中国大陆的土地。那是文革时期的1972年夏天,当时中国在她眼里的情景,她在《神州怨》(这是她个人出版的第一本著作)和另一本英语著作Jan Wong’s China(《黄明珍的中国》)中都有详细的描写。1972年8月,据说是在周恩来的亲自恩准下,她如愿以偿地成为当时仅有的两名海外留学生(也是第一位加拿大人)进入北京大学留学,也就此彻底改变了她以后的人生历程。

我想在这个世界上作为一名华裔外国人,能够像黄明珍这样从中国处于完全封闭的年代开始,亲身经历或近距离了解文革、林彪事件、毛泽东去世、“四人帮”粉碎、改革开放、六四事件以及六四后中国经济发展等重大历史事件及过程,并能够运用自身扎实的新闻专业知识在不同的文化背景下用不同的文字、以第三者独立的眼光去体验、观察和记录这些事件的,在这个世界上恐怕真的凤毛麟角、屈指可数。这些经历是黄明珍个人极其宝贵的人生财富,也是全球华人重要的精神资产,更是全世界中国问题和中国历史研究者不可或缺的珍贵资源和素材。

但是,据我的阅读经验来判断,她的名字长久以来却并没有被中国甚至是海外的中文读者广泛熟知,她那些用英语记录的有关中国重大历史事件和政治背景的第一手文字材料和书籍作品,其影响力却与同样是华裔、同样用英语写作,在2000年才开始成为The Washington Post(《华盛顿邮报》)驻北京记者的Philip P. Pan (潘公凯)和他所著的Out of Mao's Shadow: The Struggle for the Soul of a New China(《走出毛的影子:为新中国的灵魂奋斗》)一书完全不成比例。这或许是因为《环球邮报》的影响力略低于《华盛顿邮报》和《纽约时报》(潘公凯后来为《纽约时报》工作),但更重要的原因应该是黄明珍所著的关于中国的书籍出版时,中国的互联网还远没有像今天这样普及发达,以及她关于六四、政治异见人士和涉及中国高层私人生活内容的书籍出版后就立即被中国当局封禁有关。

黄明珍世界观的改变和她眼中的六四前夜

在《神州怨》一书中,黄明珍用了大量的篇幅记录了她所亲历的六四。

七十年代初期黄明珍来到中国时,天真和幼稚的她是一位十足的西方“毛左”分子。即便是她硕士毕业、成为加拿大著名报社的驻外记者后,她对这个国家的残酷现实还充满了幻想。六月四日凌晨,她在北京饭店的阳台上,彻夜观察和记录全副武装的军人用真枪实弹向手无寸铁的北京市民和学生疯狂地扫射时,她的内心几乎要崩溃了,她在书中写道:“The guns at Tiananmen Square killed my last illusions about China.”(天安门广场的枪械杀灭了我对中国最后的幻觉。)在书中可以读出,此刻她对这个国家的政权尚存的最后一点好感和幻想在顷刻间就丧失殆尽。

与许多了解了真相的中国人一样,六四惨案对黄明珍的触动极大,尤其对一个在文明社会环境中成长起来、接受了严格高等教育的人来说,这样的经历是铭心刻骨的,这种经历整整影响了她一生的世界观,这在她的几部作品中都能够读得出来。

与许多六四亲历者所著的作品不同,黄明珍笔下的六四,很少有宏大的叙事场景,但她记录的那些细微的局部,却总是有血有肉,极具感染力。她的作品基于她对细节专业、精准的观察和判断,这种冷静和独立的思考,在当时混乱和嘈杂的环境下尤显难能可贵。

她在《神州怨》“Safeguard Your Lives”(保护你的生命)一章中,记录了她亲眼见到的学生和市民的善良。当6月3日军队已经得到采取“All necessary measures”(“一切必要手段”)夺回广场的命令时,大部分北京市民和学生还只是以为军队想用非流血的暴力手段夺回对广场的控制权和摧毁民主女神像;在人民大会堂前,学生们甚至还在与对峙的军人一起响亮地歌唱“没有共产党就没有新中国”;军队在木樨地开枪杀人后,有人对突击进入长安街的装甲运兵车投掷燃烧瓶,为了避免车内士兵的伤亡,学生把士兵们赶出燃烧的装甲车;6月4日凌晨,在长安街上,面对军队真枪实弹的扫射,善良的人们还以为军队用的是橡皮子弹,许多人用厚衣服,甚至用毯子去抵挡射来的子弹,直到皮开肉绽、血肉模糊时才知道他们用的竟是实弹。她说当时每个人,也包括她自己,在六四镇压之前,已经完全忘记了毛泽东那条著名的语录:“枪杆子里面出政权”。

她通过观察细节来判断事态的发展。6月3日星期六晚上大约6点,她在北京东北部市区边缘看到一列运兵车队被满地的玻璃碎片逼停在那里,十八辆军车满载着配备AK-47攻击步枪的士兵,他们脸色冷峻却又漠然幼稚,他们不再像以往那样穿着平时穿的帆布胶鞋,而是换上了作战时才穿的靴子。她立即打电话与Associated Press(美联社)北京站主任Jim Abrams交换情况,Jim Abrams确认军队正从四面八方进入北京市中心。因此她确信“今晚将会载入历史”,她一路赶向天安门广场。

在路上,经过Reuters(路透社)北京办公室时,他们正在核实获得的第一起发生在木樨地的死亡报道。因为她中文流利,于是就帮助路透社记者打电话给木樨地附近的复兴医院询问情况,电话铃声不停地响着却无人接听——这种情况,通常是一个不详的信号。

她和Norman(黄明珍的丈夫)到达北京饭店时,已是6月3日夜里十一点。此时已经有装甲运兵车队在长安街上捷驶而过。伦敦Times(《泰晤士报》)记者Catherine Sampson同意让黄明珍共同使用她在北京饭店14楼的一个房间,那里俨然已经成为一个临时国际新闻中心,BBC(英国广播公司)记者Simon Long也在那里赶写稿子。

在北京饭店十四楼阳台观察和记录六四暴行

6月3日夜里,黄明珍回忆道,有许多外国记者在北京饭店进行现场报道,也有一些记者,如Independent(《独立报》)的Andrew Higgings就呆在街上的人群中,UPI(合众国际社)的记者Dave Schweisberg则彻夜留在广场中心与学生在一起。

黄明珍和Norman从广场回到Cathy(Catherine的昵称)在十四楼的房间后,立即搬了把椅子到阳台上开始观察和笔录她所见到的情况。十分钟后,部队就从西面滚滚而来,装甲运兵车突破路障呼啸着捷驶而过,人群向装甲车投掷石子,此时她已经能够很清楚地听到噼噼啪啪的枪声了。她在书中写道:“我毛骨悚然地看着军队直接朝人群开枪,人群边叫边骂沿着长安街逃散。刚开始,示威人群中有人用毯子和外衣档在前面,他们以为军队只是在用橡皮子弹射击。但当有人倒下,看到了张开的伤口时,人们才知道士兵用的是真枪实弹。我无法相信发生在眼前的事实,我用中文和英文叫骂出了我所知道的全部难听的词语,随即才知道我的骂声毁掉了Simon正在为BBC广播节目录制的现场枪声。现在我唯一能做的正确的事就是平静下来,尽量做好自己的笔录。下面一群快疯了的人群正在拆下一片铁栅栏,想把它竖立起来充当路障。但这显然起不了作用,于是他们击碎了一辆停着的公共汽车的车窗,将变速箱换到空档,把车推到马路中央。他们一辆接一辆地把公共汽车推到路上,人群中爆发出一阵‘好!’的喊声。”

“部队和坦克从各个方向正在逼近。1:20,我听到从南边传来一阵枪响,五分钟后又是一阵。2:10,成千的士兵跑步穿过广场北部。2:15,他们举枪朝密集的人群开火。我用手表观察他们向人群扫射持续的时间,竟超过了一分钟还多。虽然广场上亮着灯光,但街道的周围还是很暗,我无法看清是否有人被击中。但根据枪口的角度和对密集人群扫射的时间长短来看,我估计一定有人会被击中。几分钟后,当五辆救护车呼啸着经过饭店驶向人群时,我知道我的估计是对的。骑自行车和踏三轮车的人都在帮忙撤离受伤的和频临死亡的伤员。我甚至没有注意到就在我的阳台下面,有一个男子背部被子弹击中,直到一辆救护车把他救走时我才意识到。2:23,从东边驶来的坦克用装在顶上的机关枪向人群扫射。2:28,我数到又有五辆救护车赶到广场救人……”

在《神州怨》一书中,这样的场景记录有很多很多,几乎在6月3日后的数日内都有发生。6月4日凌晨,就在黄明珍全神贯注地观察和记录时,一颗子弹击中了她的阳台,她却浑然不知。当Cathy指给她看时,她才知道这有多么危险,阳台就在射程内。她在书中这样写道:“我知道弹头在空中乱飞,但当时我完全沉浸在记录笔记之中,我甚至也没有注意到士兵们正在广场北部向这边挺进,迫使人们退让到饭店这边,甚至更远处,而我们的阳台就在火力正对的范围内。第二天,当我察看那个弹坑时,相比我所见到的死亡和破坏而言,这实在算不了什么……”

目击“坦克人”、军警对记者的干扰

黄明珍和她丈夫Norman也是六四“坦克人”的目击证人。1989年6月5日星期一中午,Norman在阳台上叫她快去看那惊人的一幕:那个提着袋子的白衬衣男子勇敢地挡住了一排坦克的去路,他移动着躯体去阻挡想绕行的坦克,不让它们通过。当黄明珍看到这一幕时,她大叫了起来,眼里噙着泪水,紧张得屏住呼吸,她以为那个男子会被坦克立刻碾死。2009年六四惨案发生二十周年后,她和Norman在接受VOA(美国之音)的访谈时,说到这些,他们仍然记忆犹新,无法忘却。这段目击经历,她在《神州怨》“End of the Snitch Dynasty”(告密朝代的终结)一章里也有记录。

神秘的“坦克人”是谁?他后来究竟怎样了?直到现在,这些问题一直萦绕在许多人的心里,黄明珍也不例外。直到六四事件发生五年之后(1994年),有一位中国记者曾经告诉黄明珍,她所在的新华社领导也一直在寻找这位神秘的“坦克人”,目的却是“他们想用坦克人来告诉全世界,证明中国并没有杀人。”黄明珍在书中这样写道。

当“坦克人”的电视录像和照片被驻扎在北京饭店的另外一些外媒摄影记者拍摄到,并被送出境外播放和刊登在各大媒体上后,立刻在国际上造成了轰动效应。中国当局迅速发起对北京饭店的清查行动。这个情况,似乎在今年造成很大影响的Leica(莱卡)广告片“The Hunt”(《狩猎》)热播后才被人们熟知,事实上,黄明珍在《神州怨》一书中,就有许多她亲眼目睹或发生在自己身上的关于军警干扰记者报道的文字记录。

就在6月3日子夜,军队进入长安街开枪之前,黄明珍和Norman就已经目击了军警搜查记者的情况。当时,他俩从广场返回北京饭店,饭店外围的铁门已经被锁上,还缠上了铁丝,他俩不得不攀爬翻越铁门进去。穿过停车场后,他们看到在饭店大厅外的台阶上,几个便衣正在对外国记者进行搜身。他们溜进大厅后,见到一位USA Today(《今日美国》)的记者正在使用饭店的付费电话发送报道,半程中突然被一个带着钳子的警察剪断了电话线,把那个外记实着吓得目瞪口呆。为了防止记者用电话发稿,警察还依次剪断了大厅里全部的电话线。

“坦克人事件”被外媒报道后,警察开始对北京饭店清查记者,幸亏Norman当时在北京的Sun Microsystems(昇阳电脑北京公司)任职,他以此身份去应付,在房间门外挂上“请不打扰”的牌子来掩护房间里的其他记者,才得以蒙混过关。在黄明珍的书中,她多次记录了报社的汽车被跟踪和为了避免引起注意,将汽车停在远离目的地的其它场所,以及外出采访时藏起携带的笔记本等内容。

在《神州怨》中,她还记录了她经历的另一起更加恐怖的事件。六四发生两个半星期后的一个阳光明媚的下午,她正随着大街上的自行车流骑行,一辆小车和一辆摩托一直在自行车道上跟踪她。车停下后,三个二、三十岁的年轻人直奔而来,其中一个对她说:“小姐,有些事情想与你谈谈。”她还来不及作出反应,另外两个就立即动手拧住了她的胳膊,试图将她强行塞进一辆棕色大众桑塔纳里带走。这一刻,她挣扎着思考应该用中文还是英语来喊救命,这个选择可能对她至关重要。最后她选择用英语大喊救命,这些人不得不放开了她。由于六四刚刚发生不久,路上的行人眼看着这一切,但没有一人敢出来帮她。她至今不知道这是为了恫吓她,还是因为其它原因。像这样的情况,她在《黄明珍的中国》一书中也有类似的记录。

不愿想起,无法忘记

六四的经历,我相信已经成为黄明珍头脑中永远抹不去的记忆。她说,六四惨案发生后,有一次她和助手Yan Yan在一家饭店里默默无语地用餐,俩人不约而同情不自禁中泪流满面。她去每一地采访,当人们知道六四之夜她就在现场时,每个人都会问她:六四究竟死了多少人?

六四惨案中,究竟有多少人倒在了枪林弹雨之中和坦克的履带之下?黄明珍在《神州怨》中说道:“经过很多研究,我相信死亡总数应该在3,000人左右,这部分来源于屠杀发生的次日中国红十字会发布的一个报告声称2,600人死亡。在政府强大的压力下,中国红十字会立刻就撤回了数据,但当时代理国际红十字会的瑞士大使已经悄悄地确认了这个数据,并把它转发给了驻北京的其他大使们。其中,有几百名士兵被自己军队的火力误杀,而更多更多的平民只是死于阻挡部队前进。几位目击屠杀的西方军事武官根据当时人群的密度、军队的数量、火力的密集程度和使用的作战型弹药等情况,也估计有约3,000人死亡。”

“我们是否会永远无法知道真实的数字?”她继续说道,“许多人这样认为,但我并不这样想,像中国前几届政府一样,北京当局善于记录档案是显而易见的,既然政府可以告诉我们‘在1989年5月18日大雨前,为了避免学生被暴雨淋湿,市公交公司出动了78辆公共汽车,物资局拨出400条毛毯送到广场提供给学生使用’,那么,他们当然也知道究竟有多少人死亡,他们有权力查阅公墓和火葬场的数据。有一天,当新政府对天安门屠杀发起调查时,那么,这个真实情况想必最终会被公布出来……”

黄明珍在她的记者生涯里,收获了National Newspaper Award in Canada for Foreign Reporting (加拿大海外报道国家新闻报纸奖)、The New England Press Association Newswoman of the Year Award (新英格兰出版协会女记者年度奖)和The George Polk Award in the U.S (美国乔治· 普尔克奖)等诸多奖项。她的著作《神州怨:我从毛泽东时代走到现在的长征》一书在1996年由Doubleday Canada Limited(加拿大双日出版社)出版发行后,当年就跻身于Time Magazine(《时代杂志》)五部年度最佳非小说类著作之一。该书次年又在澳大利亚和新西兰出版发行,获得了读者的广泛赞誉,被拥有百年历史的The Edmonton Journal(《埃德蒙顿杂志》)称为“A must-read for all China-watchers”(所有中国观察者的必读之书)。

同样值得一提的是,不管是阅读《神州怨》还是《黄明珍的中国》,总能感觉到她是一位置身事外、独立清醒的旁观者和一个尽职尽力、勤奋工作和充满正义感的职业记者。我实在不知道应该怎样对此作出一个更加恰当的评价,因为好的一面是,处在这样的位置上,或许她能更冷静、更准确和更客观地报道新闻,但另外一面却是,在这样重要的历史关头,她本来可以探索和挖掘出更加深刻的东西来,作为一名华裔,她的心原本可以与大众贴得更近,更能理解中国的情况,但由于文化的差异,总让我觉得,她的内心世界在许多场合还是站立在远处——也许正是因为她是一个“香蕉人”,所以她才如此不易实现心灵的回归。但是,不管怎样去评价黄明珍本人还是她的著作,她和她的著作都已经给读者提供了非常丰富和优质的精神粮食,给读者留下了无法抹去的深刻记忆。

六四之痛,无论是对死难者和他们的家属,还是对被迫执行镇压命令的官兵,无论是对幸存的学运参与者,还是对任何一个良知未泯的旁观者,永远都是“不愿想起,无法忘记”的伤痛。黄明珍记录的她所见证的六四,用一个独特的视角为大家留下了这段伤痛的真实记录,怎么说,我们都应该感谢她。

写于2019年5月20日维多利亚节,温哥华