八,如果站在中共立场,诺奖颁奖词可谓把莫言千万字的“罪证”凸显出来,让他难以洗脱;这样一来诺奖颁奖词本身的确也因称赞莫言的“罪证”而成了“反共”罪证。

如果站在中共立场,攻击诺贝尔文学奖颁奖机构自然也是应有之义——这个机构没变,既然高行健获奖时攻击,莫言获奖时当然也得攻击。

有人自以为得计做了一个比喻。说:莫言描述的哪怕全是真的,但是诺贝尔文学奖颁发给他也是居心不良。举个例子,我们上厕所,发现厕所很脏,于是吐槽了一句,这个厕所好脏啊。这是事实吧,也没有人会拿这个做文章。但是,这时候你邻居跑来夸奖你,说你好勇敢,会揭露这个小区厕所到处都是屎……“我想脑子正常的都知道这个夸奖是特么给我和小区扣屎盆子”。

他们指出,莫言可不是临时犯事,而是蓄谋已久,就是“以抹黑祖国为生”。最大的罪证就是诺奖委员会给他的颁奖词,这是“全篇侮辱中国”。

他们分析得清清楚楚,指出:《颁奖词》不是在褒赞作品、评价作品,而是在指导中国作家如何将文学政治化,而且是按他们的标准政治化,将西方价值观置于故事的主题中,以慢慢改变中国的颜色。《颁奖词》还总结提炼出高明的手法——要“冷嘲热讽”、“想象飞掠”,要“使用夸张和戏仿”,要“魔幻”,要“伪装”……如此等等。这不是颁奖词,而是诱导教唆条例!也可以说,《颁奖词》被颁奖者弄成了一种武器。这武器的原材料就是莫言奉献的作品。这原材料本身有毒,经过提炼加工之后杀伤力更强。他们拿起这种武器,从文学渠道向中国发起了攻击。其攻击具有两大特点,一是赤裸裸,二是全方位。他们的赤裸裸,不加掩饰,肆无忌惮,表明了他们的嚣张与狂妄;他们的全方位攻击,表明了其祸心之大,这祸心代表了西方妄图全面改变中国颜色的险恶用心。

按照他们的归纳,《颁奖词》恶毒作用有三。

一是《颁奖词》本身的攻击、抹黑作用。它在世界流传,对中国的负面作用肯定不小;而且《颁奖词》以文献形式保存,其毒害作用还具有长期性。

二是颁奖行为和《颁奖词》的鼓动、诱导、教唆作用。这一点从颁奖前几十年中国文学界一些人痴迷外国奖而生发的一些乱象,即可见一斑;现在,给莫言颁诺奖了,《颁奖词》发布了,其影响力指数级扩大。

三是颁奖行为和《颁奖词》必然对莫言作品的毒性起很大的催化作用、广告作用。

…………

如果站在中共立场,这些攻击也可以说有根有据,完全击中《颁奖词》的“要害”。

习近平2014年10月15日在文艺工作座谈会上发表讲话,其中讲得分明:

在有些作品中,有的调侃崇高、扭曲经典、颠覆历史,丑化人民群众和英雄人物;有的是非不分、善恶不辨、以丑为美,过度渲染社会阴暗面;有的搜奇猎艳、一味媚俗、低级趣味,把作品当作追逐利益的‘摇钱树’,当作感官刺激的‘摇头丸’;有的胡编乱写、粗制滥造、牵强附会,制造了一些文化‘垃圾’。”

这不就是针对莫言这些人吗?莫言众多的小说绝对可以对号入座。而诺贝尔文学奖居然把“垃圾”视为至宝。

毛泽东在他的1942年延安文艺座谈会提出:

内容愈反动的作品而又愈带艺术性,就愈能毒害人民,就愈应该排斥。”

而诺贝尔文学奖居然反其道而行之。

刘再复说,诺贝尔文学奖能够认同莫言的中国土地味、泥土味也可谓是一个“奇观”。我觉得这可能算不了什么“奇观”。“诺奖”评委会2012年10月11日公布莫言获奖时已经说了,获奖原因就是:

莫言将现实和幻想、历史和社会角度结合在一起。他创作中的世界令人联想起福克纳和马尔克斯作品的融合,同时又在中国传统文学和口头文学中寻找到一个出发点。”

在我看来,真可谓是一个“奇观”的,应该是诺奖忽视政治身份因素,毅然颁奖给莫言,一名中共党员、中共军官、中共官方机构的副主席。不过,也许这也不算是什么“奇观”,这只说明诺奖评委们真正懂得文学,欣赏文学,尊重文学。前文提到中国有一位作家称赞诺贝尔文学奖的评委们“不是吃素的”。诚哉斯言!

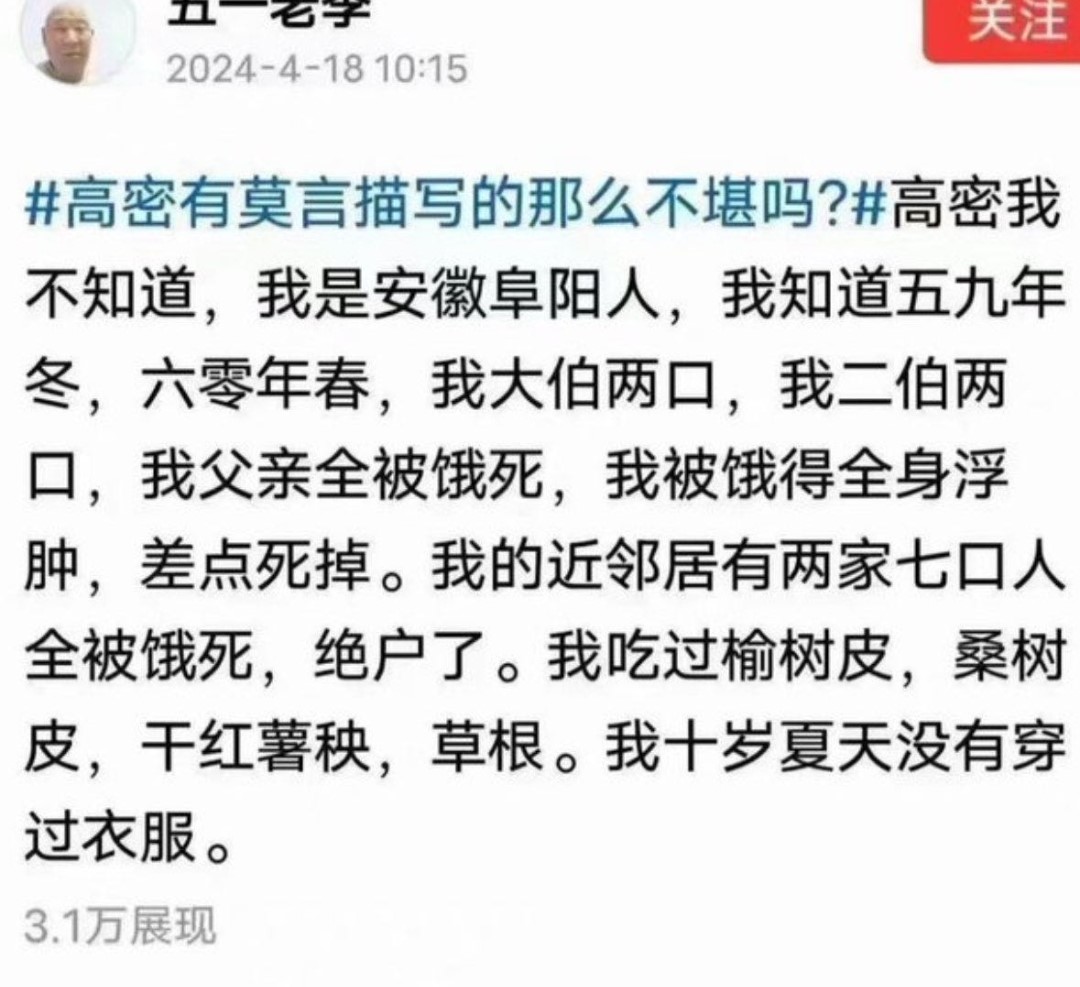

九,如果说莫言的文学成就全世界有目共睹,为世人高度肯定,那么,他为中共当局及其御用学者所不容也是注定的。显而易见的逻辑是:莫言的反共“罪证”即他众多小说不就正是罄竹难书的中共罪证,证实中共几十年专制统治给中国人民带来极其深重的灾难吗?!

如果说莫言的文学成就全世界有目共睹,为世人高度肯定,那么,他为中共当局及其御用学者所不容也是注定的。

2021年6月22日,中共文化战线主要喉舌《光明日报》发表中国作协党组成员秘书处书记吴义勤的重要长文《中国文学的红色基因》。文中列出了中国百年来上百具有“红色基因”的作家和作品。中共1949年建政后作家的作品也有数十部,如《红旗谱》、《红岩》、《红日》、《创业史》“《青春之歌》、《山乡巨变》、《保卫延安》“《林海雪原》等,但莫言和他的作品却不见踪影。

吴书记妄称这些红色经典是“全中国人最爱读”的作品。他强调,“讲好党的故事”是中国新文学的神圣使命。比如郭沫若的《女神》最早表达了对共产主义的呼唤,表现出摧毁旧世界、创造新世界的革命精神;贺敬之、丁毅执笔的《白毛女》深刻揭示“旧社会把人变成鬼,新社会把鬼变成人”的主题;老舍的《龙须沟》通过龙须沟的古今对比,表达了对新中国的无比热爱;金一南的《苦难辉煌》全景展现党建立红色政权、领导人民进行伟大长征和革命战争的恢宏历史。在百年名作家里也有揭露社会黑暗的,包括鲁迅、林语堂、沈从文等,但他们揭露的是“旧社会”,在他们眼里这就有本质的不同。总之,吴书记要求文艺要在党领导下树立明确的服务方向。

两天之后,6月24日,《光明日报》接着发表《文艺报》总编梁鸿鹰《让人们重回百年文学现场一一写在“红色经典初版影印文库”出版之际》,梁文也列出了大量红色作家和作品,莫言当然也榜上无名。

几乎同时,央媒发表两篇重磅文章,是给中国以及世界一个明确的告示。在他们看来凡是“抹黑”中共治下的中国,“诋毁”党领导和中国特色的社会主义的作品,都缺少红色基因,都违背他们所说的“主流民意”,必然被唾弃,最终被扫进历史的垃圾堆。他们这个评定标准清楚宣示,只有歌颂中共极权的作品方有红色基因,才能成为名家名作。而莫言作品没有一部是歌颂所谓“社会主义新生活”的,几乎都在揭露社会的“黑暗”,这当然不符合中共极权统治的需要与其文艺评判的标准,自然无法得到中共官方的认同。就这样,一个荣获诺贝尔文学奖的作家,便被踢出“中国百年名作家”之列!

当然,站在中共当局立场,莫言和他的作品被否定,是无比正确的。

而莫言,被确定缺乏“红色基因”,其作品不属“红色经典”,因而被踢出“中国百年名作家”之列,我觉得这对他来说是无比光荣的大好事情,其意义接近荣获诺贝尔文学奖。

莫言给自己的定位是:写人性,讲真话。他多次阐明:讲真话是一个作家宝贵的素质。如果一个作家不敢讲真话,那么他势必要讲假话,这样他对社会无意义,对老百姓无意义……莫言明确宣布:

我认为文学艺术永远不是唱赞歌的工具,文学艺术就是应该暴露黑暗,揭示社会的黑暗,揭示社会的不公正,也包括揭示人类心灵深处的阴暗面,揭示恶的成分。”

莫言以他的作品证实并宣扬他的写人性、讲真话的理念,而他这个理念亦是文学的真谛,而这个文学的真谛是直接和中共要求文艺要在党领导下服务党的事业的方针完全针锋相对的。

而且,文学理论告诉我们,文学接受主体对作品的解读,或者说再创造,有时会远远大于文学创造主体的设想,甚至会非常出乎意外。所以,不管莫言有意或是无意,不管他的意识或潜意识是怎样,就是因为他写了人性,讲了真话,他的作品已经产生的效果无可辩驳,的确指向一个令很多人心知肚明但不敢公开论述的目标——反共。

所谓反共,在意识形态上,无非就是追求自由民主,追求公平正义法治人权,追求反映人性的普世价值。在文学领域,就是站在人道主义立场,揭露和鞭挞“假丑恶”,追求和颂扬“真善美”。因此,进而论之,大凡一个具有良知敢讲真话的中国作家,他或她的涉及社会批判的文学作品,不管有意或是无意,都会产生“反共”的效果,他们的作品最终都会指向、揭露、控诉、批判具有“反人性反人道红色基因”的共产主义意识形态及其现行制度的荒唐荒谬与荒诞。

如果说莫言的文学成就全世界有目共睹,为世人高度肯定,那么,他为中共当局及其御用学者所不容也是注定的。显而易见的逻辑是:莫言的反共“罪证”即他众多小说,不就正是罄竹难书的中共罪证,证实中共几十年专制统治给中国人民带来极其深重的灾难吗?!

十,在今天以习近平为至高无上者的中共集权高压统治下,人人心怀恐惧已是社会常态,不少人变得精神分裂、人格分裂。非常不幸,莫言正处其中。作为一个小说家,他无疑是杰出的,伟大的;然而作为一个人,他也和别的人一样,绝非完美,绝对有可以和应该指责之处。但历史给他的定位,肯定集中在他卓越非凡的文学造诣上,集中在他以其作品成为“世界心灵”对人类的贡献上。

曾担任美国国务卿的中国政策规划首席顾问的余茂春教授指出,当代中国的主要问题,都是来自于制造了毛泽东、邓小平、习近平这种政治领袖的共产主义独裁专制制度。自中共于1949年在中国大陆建政以来,共产党对权力实行绝对垄断所造成的制度劣势,主要反映在三个方面:权力的傲慢、权力的腐败和权力的愚蠢。而今天,习近平身上就充分体现了这三种特质。在这种独裁专制制度下,他必然热衷于大搞个人崇拜,并在个人崇拜氛围包围中傲慢、腐败和愚蠢,自以为无所不知、无所不能,是天才,是战略家,其最高指示绝对不能妄议,稍有异议,一定是重刑或人间蒸发。这是一个恶性循环:共产独裁专制制度必然产生习近平这样的领袖,而习近平这样的领袖必然强化此种制度。迷恋专制政治的习近平不可能放过任何领域的控制。因为任何领域如落在控制之外,本身就构成了对他极权统治的巨大威胁。

正是因为这样,习近平的中共极权统治也就构成了中国民众生活的巨大威胁,包括在文学艺术领域。

习近平上台不到两年,就大模大样以毛泽东为榜样,在2014年10月15日召开文艺工作座谈会并在会上发表“重要讲话”,提出他所认可所推崇的创作主基调,提出他所谓“反对丑化历史”的总方针。这是一个非常关键的政治与文学风向标。莫言就此被视为异类,他获得诺贝尔文学奖,更被解读为西方借他的作品丑化中国。从此以后,莫言就被钉在了批判的标靶上。

当然不止莫言一人。

习近平文艺工作座谈会讲话发表之后,中国一批极左派人物不失时机认真贯彻习近平讲话精神,大兴批判风。例如,2017年5月22日、23日、24日接连三天,前中共中组部部长张全景、解放军上将赵可铭、中共中央宣传部研究室原主任刘祖禹三个中共高官,在红色文化网分别发表气势汹汹的文章,对方方进行政治批判,斥责方方的《软埋》是新形势下意识形态领域阶级斗争的反映,斥责这部小说是对土改的反攻倒算,惊呼习近平《讲话》之后发表《软埋》是极不正常的。5月27日,北京大学哲学博士王诚也在观察网发表批判,称《软埋》其实就是一颗颜色革命的信号弹,通过伪造一个地主家庭被软埋的历史,来为刘文采、黄世仁们翻案。在批判浪潮中,非但批判方方的小说,连带张炜、陈忠实、阎连科、余华等诸多著名作家的作品也一并置于其批判之列。莫言当然也是其中之一。

专制独裁者最重要的统治手段就是让天下臣服,诚惶诚恐,提心吊胆,“忠诚不绝对绝对不忠诚”。在今天以习近平为至高无上者的中共集权高压统治下,人人心怀恐惧已是社会常态,不少人变得精神分裂、人格分裂。非常不幸,莫言正处其中。作为一个小说家,他无疑是杰出的,伟大的;然而作为一个人,他也和别的人一样,绝非完美,绝对有可以和应该指责之处。例如,本文开头提到他在中国作协第九次全国代表大会上对习近平的肉麻吹捧,以及此前在中共中央机关一个纪念活动上为毛泽东辩护,令很多人非常愤怒。

有人指出,莫言在获取诺贝尔文学奖之后,似乎也产生了一种“获利恐惧”。害怕已获得的利益消失而产生过度的反应,很可能对他人格造成某种破坏。这一现象又称为“赢家的诅咒”。莫言不会不明白,一顶诺贝尔文学奖桂冠不但无法保护他,反而引起中共当局和一些御用文人的忌恨和仇视,很可能更会导致他遭受整肃。

自小挨饿受苦对人生艰辛深有体会的莫言天生具有农民的“狡猾”,有迫不得已的生存策略和生存智慧。熟识中国民族心理、深知中共枪打出头鸟厉害的他,绝对不想当英雄。“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。”当年在北京宣武门外菜市口刑场英勇就义的谭嗣同何等英雄。一生为国为民的谭嗣同一行“六君子”,心甘情愿为百姓付出生命。可是,这些百姓却对他们投掷臭鸡蛋和烂菜叶,一边扔着垃圾,一边还咒骂着他们卖国。谭嗣同被刽子手故意用钝刀砍了三十多刀,死得非常痛苦,而围观群众却手拿着馒头翘首以盼,只等着能抢先蘸上他热腾腾的鲜血。现在,莫言可以预期,如果开一场“斗垮莫言”的批判会,慷慨激昂争相发言以表立场分清界线的作家同行,绝对不会比当年反胡风、反右时少,绝对不会比文革时少。甚至,现在义愤填膺指责莫言献媚中共的另一方某些人士,也大有可能去凑热闹兴高采烈地看头戴诺贝尔文学奖桂冠的莫言也可笑地落得被中共批斗的“可耻下场”。

其实,不管怎样,莫言命运已定。假如习近平独裁专制继续;假如发展到“精致新极权”的毛左路线继续;假如定于一尊的个人崇拜继续——而这些都是几乎肯定的(我曾提出“个人崇拜加速度”的命题做过论证),在这种状况下,莫言这位天下第一的讲故事能手,即使从此“金盆洗手”不再进行任何写作不再讲什么理念并不时做出一些顺服效忠的表态,他都不可能成为“赵家人”,不但不会,而且最终会正式被中共抛弃,有人就用“待入狱”预言他的未来。

我曾提出“保卫文学”的口号,这个口号用在莫言这个个案,也是非常切合的。

古今中外,各行各业,历史为我们留下了许多杰出的伟大的人物,我相信就是因为当时有人认同并极力发现、赞扬、推崇他们非常难得的杰出之处伟大之处;而且这些发现、赞扬、推崇得到社会承认并流传下来,并最终成了历史定位。对于莫言,虽然他饱受各方恶毒攻击,我相信历史给他的定位肯定集中在他卓越非凡的文学造诣上,集中在他以其作品成为“世界心灵”对人类的贡献上。

2012年10月21日夜,莫言曾写给香港《明报月刊·莫言专号》一段亲笔字:

多年前,刘再复先生希望我做文学海洋的鲸鱼。这形象化的比喻给我留下了深刻印象。我复信给他:‘在我周围的文学海洋里,没看到一条鲸鱼,但却游弋着成群的鲨鱼。我做不了鲸鱼,但会力避自己成为鲨鱼。鲨鱼体态优雅,牙齿锋利,善于进攻;鲸鱼躯体笨重,和平安详,按照自己的方向缓慢地前进,即便被鲨鱼咬掉一块肉也不停止前进,也不纠缠打斗,虽然我永远做不成鲸鱼,但会牢记着鲸鱼的精神。”

让我们相信牢记着鲸鱼精神的莫言。

莫言在获奖的第二年,在东亚文学论坛上,发表一篇题为“哪些人是有罪的?”的演讲,莫言大声疾呼:

我们要用我们的作品告诉人们,尤其是那些用不正当手段获得了财富和权势的富贵者们,他们是罪人,神灵是不会保佑他们的。

我们要用我们的作品告诉那些虚伪的政治家们,所谓的国家利益并不是至高无上的,真正至高无上的是人类的长远利益。

我们要用我们的文学作品告诉那些暴发户们、投机者们、掠夺者们、骗子们、小丑们、贪官们、污吏们,大家都在一条船上,如果船沉了,无论你身穿名牌、遍体珠宝,还是衣衫褴褛不名一文,结局都是一样的。

…………

让我们也记得莫言这篇足以震惊世界的演讲。

“在莫言的作品中,‘世界文学’发出了让众多同代人倾倒折服的巨吼。”这是诺贝尔文学奖评奖委员会主席在2012年12月10日颁奖典礼上发表的《颁奖词》最后一句压轴的话。天才难得,何况是莫言这样一位天才,必须珍惜。让我们衷心赞美吧。

这是莫言2012年12月10日在斯德哥尔摩举行的诺贝尔文学奖颁奖仪式上。

(2024年4月27日于悉尼。鉴于篇幅原因,全部注释删除。)

来源:独立中文笔会